Le 12 février 1940, dans le quotidien Le Temps, le journaliste et écrivain Émile Henriot rend hommage à son ami Louis Ganderax (1855-1940), ancien directeur de la Revue de Paris et fin correcteur.

Un correcteur

« Un homme vient de mourir, aussi discret qu’il a vécu, qui depuis vingt ans s’était en sage chastement retiré du monde, et dont, par le fait de la guerre, le départ a passé inaperçu, alors qu’en d’autres temps sa nécrologie aurait fait longuement florès dans les gazettes littéraires. Précisément à cause de la guerre, où toutes les valeurs françaises méritent d’être mises en vedette, il nous faut donner le souvenir de l’amitié à cet être rare, très peu connu du grand public, mais à qui les écrivains durent beaucoup, qui s’appelait Louis Ganderax.

« Quand on aura dit, d’abord, qu’il fut l’exécuteur testamentaire d’Henri Meilhac — le Meilhac de la Vie parisienne et de Froufrou, avec lequel il avait même collaboré et fait représenter Pépa sur la scène du Théâtre-Français, — on aura situé dans le temps ce charmant et solide esprit d’un autre âge. Le situer dans la production littéraire de cet âge sera un peu plus difficile, car, bien qu’il ait assez écrit, Ganderax ne faisait guère figure de producteur. D’anciens lecteurs de la Revue des Deux Mondes se souviennent peut-être encore qu’il y tint, une dizaine d’années, la rubrique de la critique dramatique avec autant de goût que d’autorité, et qu’il l’abandonna un jour (en 1888, soyons précis) pour une raison qui paraîtra aujourd’hui extraordinaire. C’est qu’à cette date Ganderax, ayant écrit une ou deux pièces de théâtre, se fit un cas de conscience d’être à la fois auteur et critique, et décida que le fait d’être lui-même appelé à être jugé lui ôtait toute qualité pour juger autrui. On avait de ces scrupules autrefois. Celui-ci suffira pour faire apprécier le galant homme.

« Il aimait les lettres à la passion ; il les servit à sa manière… »

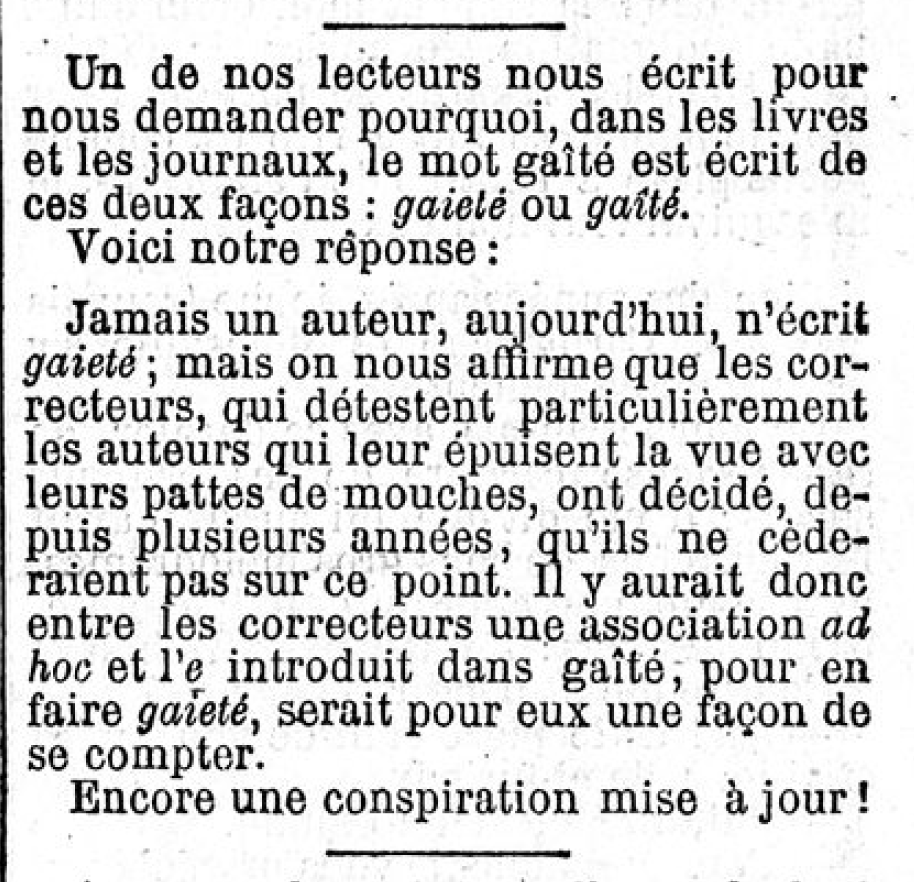

« Son mérite est autre, pourtant. Louis Ganderax était devenu, dans les années 90, directeur de la Revue de Paris. Il n’y écrivit point, que je sache, pas plus que Buloz et Vallette, ces deux autres grands directeurs de revue, n’écrivirent dans leur Revue des Deux Mondes ou dans leur Mercure. Le rôle de directeur d’un important périodique littéraire est ailleurs que dans la production littéraire personnelle. Il consiste à chercher les talents pour les imposer au public, à les exciter, à les conseiller. Et dans ce rôle Louis Ganderax fut incomparable. Il aimait les lettres à la passion ; il les servit à sa manière, et ce qu’il accomplit, dans ses quinze ou vingt ans de direction, à la Revue de Paris, dont il fit la maison de France, de Loti, de Lemaître, de Barrès, d’Abel Hermant, d’Henri de Régnier, de Boylesve, de d’Annunzio, de Gérard d’Houville et de la comtesse de Noailles, sans compter de plus jeunes débutants, porte témoignage de son discernement et de son goût. Mais ce goût ne l’incitait pas seulement à choisir ; il sut en outre le mettre au service de ceux mêmes qu’il avait choisis ; et les plus illustres, et les plus accomplis même dans leur art, il fut pour eux, dans la coulisse, le collaborateur le plus actif, le plus désintéressé, le plus vigilant, en s’instituant leur correcteur. Car aucun de ceux qu’il avait acceptés dans son équipe ne recevait jamais la moindre épreuve d’imprimerie de la Revue, qu’il s’agît d’un roman, d’un conte, d’un article, qui ne fût, dès le premier état (on appelle cela un placard), criblée, constellée, zébrée, rayée en tous sens de soulignures, de points d’interrogation, de renvois et de corrections proposées, toutes fondées sur l’euphonie, la propriété des termes, la justesse du sens, la grammaire, l’horreur des répétitions de mots et de la fréquence des tours, et autres malfaçons d’écriture, qui échappent parfois au plus judicieux écrivain et au plus raffiné styliste…

« Il portait au génie le don qu’il avait de la correction »

« Ganderax était né correcteur. Il y aurait, pour un bibliophile lettré, une jolie collection à former, des épreuves si voluptueusement corrigées de sa main, parfaites leçons de bien dire. Il portait au génie le don qu’il avait de la correction et l’art d’apercevoir, à quatre pages d’intervalle, une consonance douteuse, une redondance, un doublement d’effet, une identité de timbre ou de couleur. Jusque dans l’intérieur d’un mot ou d’un composé, son œil et son oreille sourcilleuse (eût-il admis qu’une oreille pût être sourcilleuse ?) trouvaient un sujet de chagrin ; et je me souviens de la joie lyrique que mettait Mme de Noailles à montrer telle épreuve qu’elle avait reçue du redoutable Ganderax, où il avait souligné plusieurs fois d’une plume indignée ces simples mots Afrique équatoriale dont le « friquequa » lui paraissait intolérable à entendre et seulement à lire. Ganderax aurait, à cet égard, repris le sévère Malherbe lui-même, qui a écrit quelque part « comparable à la flamme », sans s’aviser que « parablalafla » est une horreur pour quiconque a l’oreille délicate et le tympan fin… Il est possible que le scrupuleux Ganderax ait parfois un peu exagéré le sentiment qu’il avait de l’euphonie ; mais si galant homme et si spirituel qu’il était, sans fanatisme d’aucune sorte, il lui suffisait d’avoir signalé à ses auteurs leurs bourdes, pataquès ou cacophonies, et suggéré le synonyme ou l’équivalent ; et il n’obligeait personne à accepter d’autorité les corrections qu’il « proposait ». Il en proposa même un jour, je crois bien, à Anatole France, dont il était l’ami. Et France, qui le tutoyait de longue date, poussa ce jour-là le tutoiement jusqu’à l’énergie militaire, en lui retournant ses épreuves corrigées, avec un deleatur sur les « corrections proposées », accompagnées de cette remarque : « Tu as raison, mais je t’.….. ! » — J’imagine que, pour toute vengeance, Ganderax dut se contenter de mettre un point d’interjection en face de ce verbe incorrect.

« Jeux raffinés, goût délicieux, cas de conscience d’autrefois ! Comme tout cela doit paraître périmé à nos scribouilleurs d’aujourd’hui, qui tiennent l’imparfait du subjonctif pour une pose, et l’accord des temps pour une ridicule convention ! — N’empêche que c’est Louis Ganderax qui avait raison, en mainteneur et juge du meilleur parler de chez nous. Beaucoup de ceux qui ont travaillé avec lui ont gardé un souvenir affectueux et reconnaissant de ses souriantes sévérités. En leur épargnant bien des fautes, il leur a, sinon appris, du moins rappelé ce que c’était que l’art d’écrire : à la fois pour soi-même un choix ; et pour qui vous lit, une politesse.

Émile Henriot. »