Dans La Correspondance littéraire1 no 16 du 25 juin 1861 (p. 371-376), l’historien et bibliothécaire Henri Bordier (1817-1888) adresse une lettre à son confrère Ludovic Lalanne (1815-1898), directeur-gérant de la revue. Ils sont amis et ont rédigé ensemble, une dizaine d’années plus tôt, le Dictionnaire de pièces autographes volées aux bibliothèques publiques de la France (Paris, librairie Panckoucke, 1851-1853, que le Dicopathe a récemment présenté dans un article).

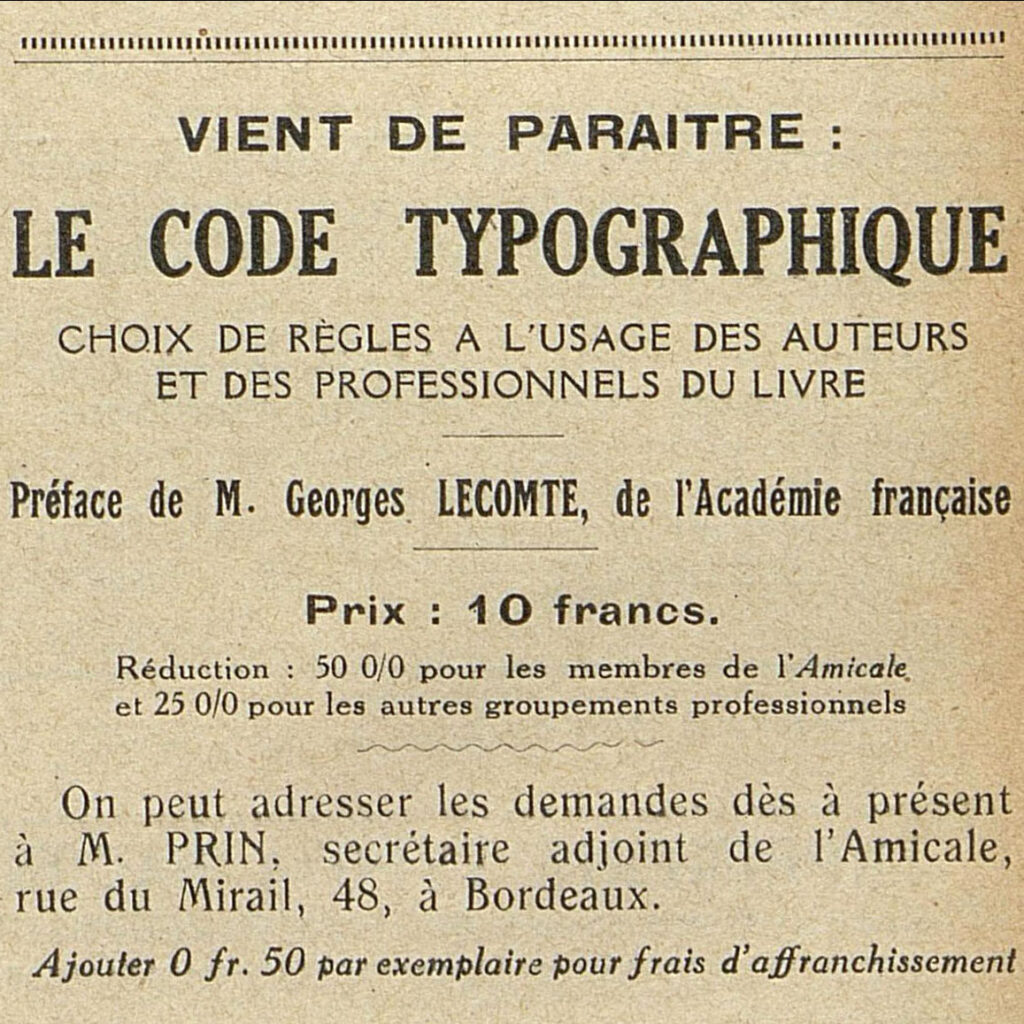

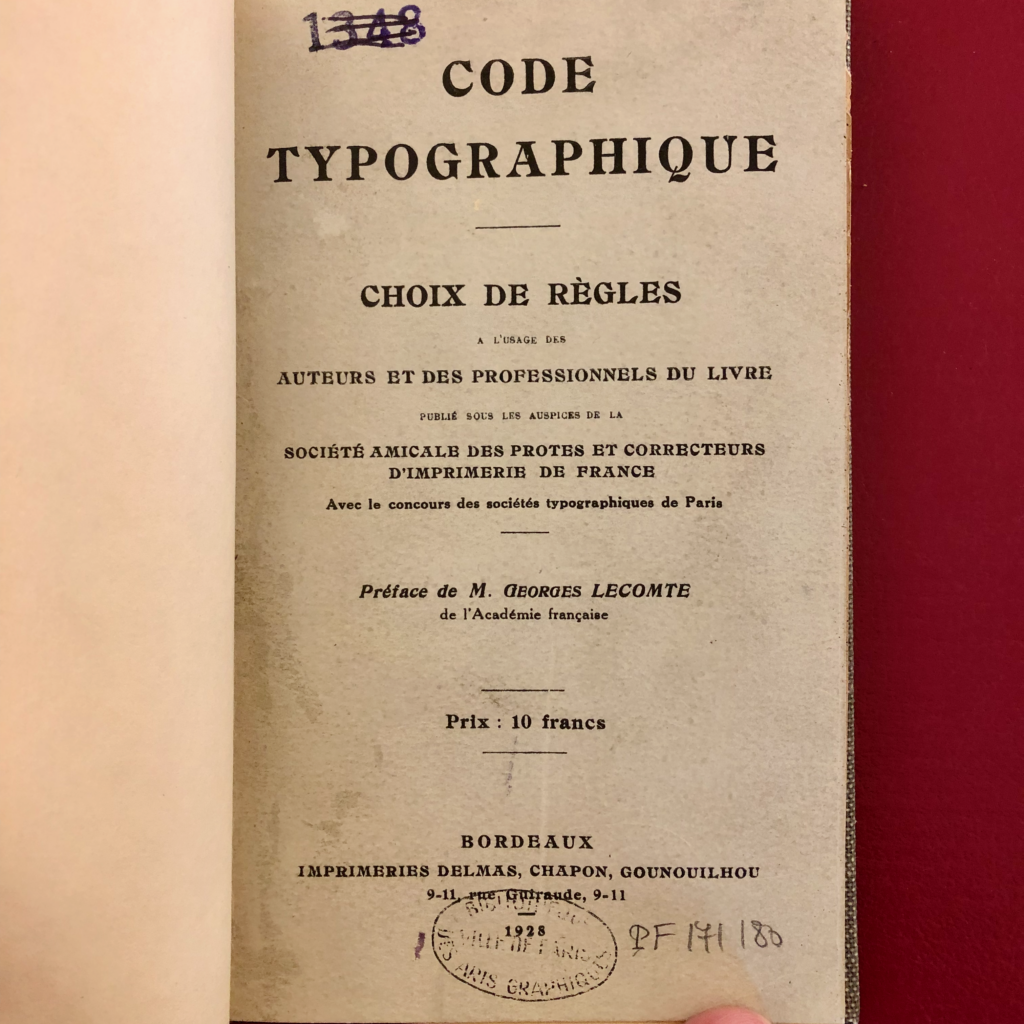

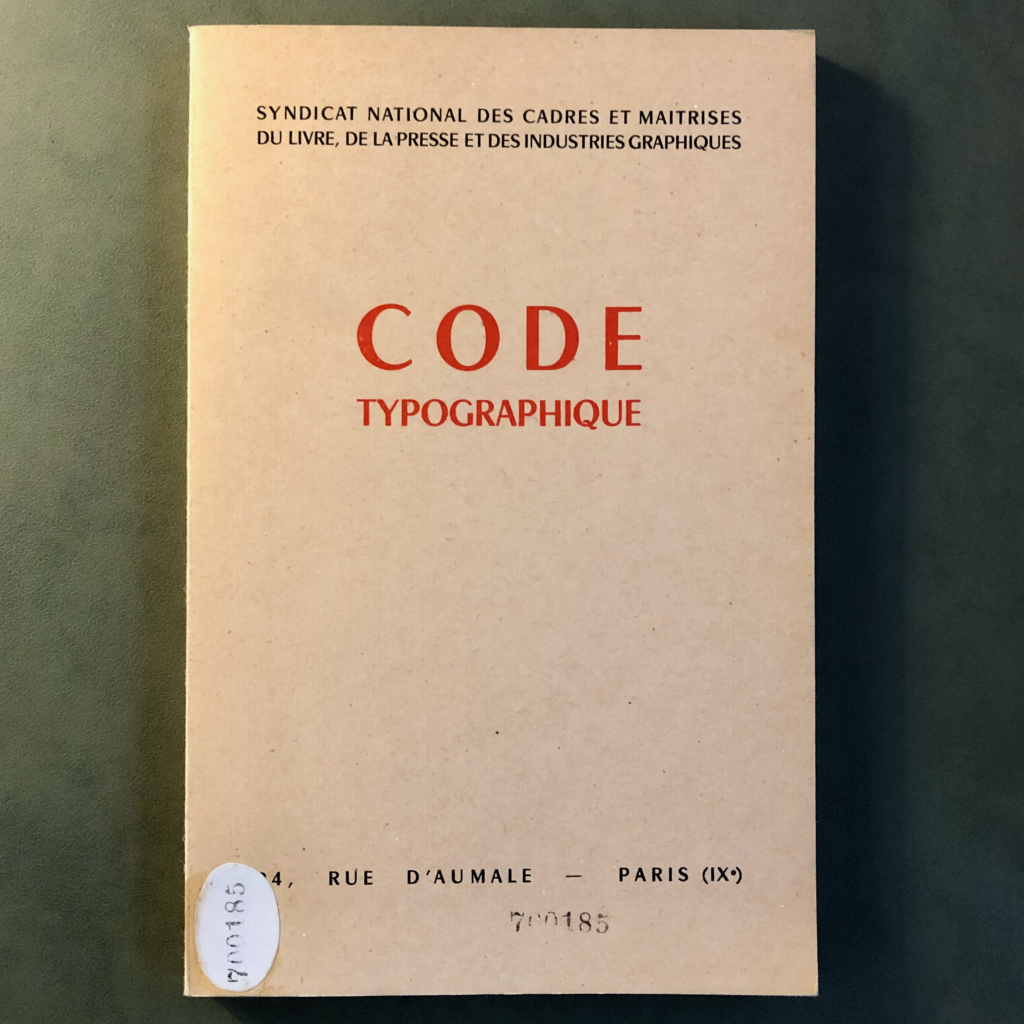

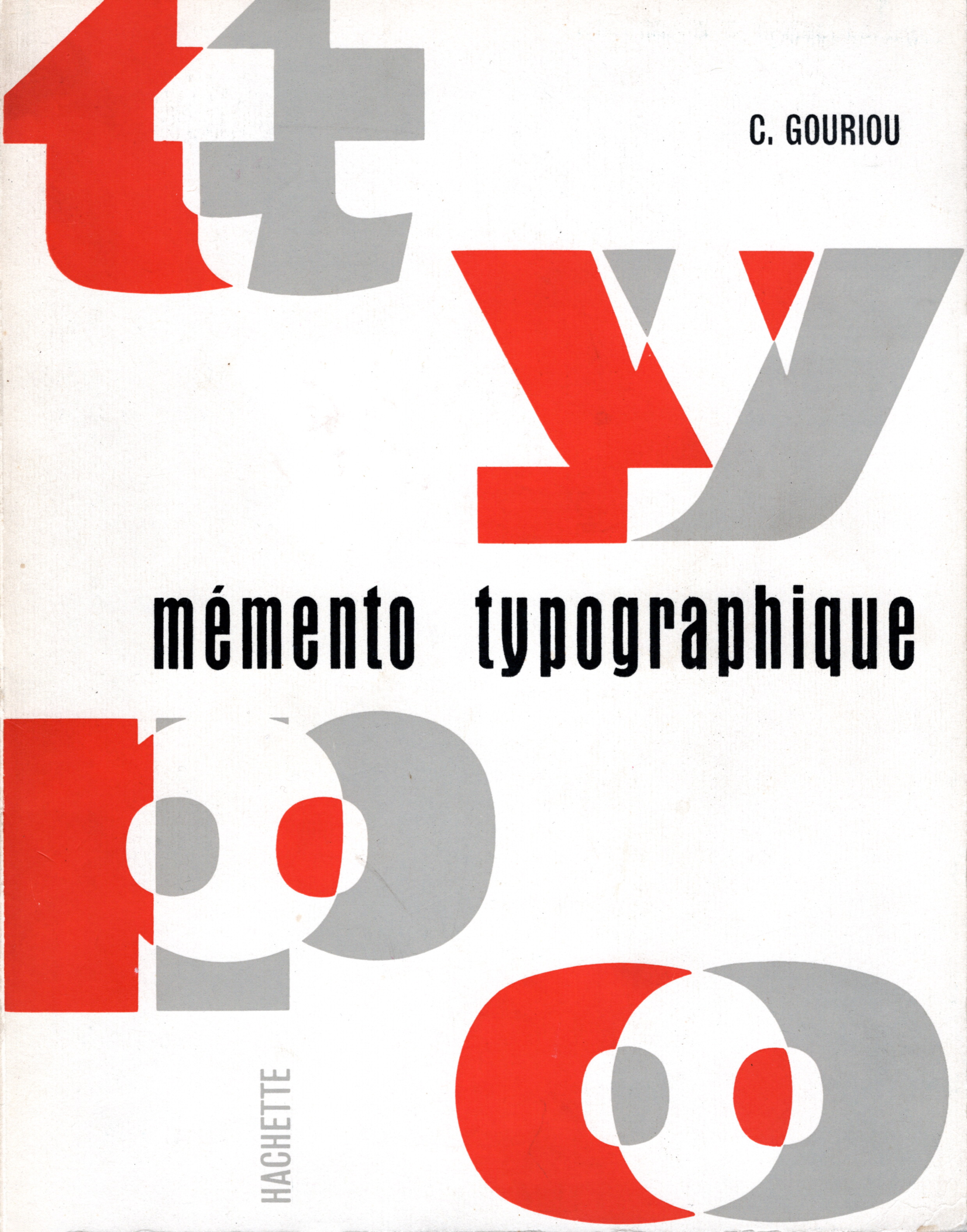

Après de longues considérations sur Vaugelas2, les « caprices » de l’usage3 et certains choix de l’Académie4, que je ne retiens pas ici, Bordier s’en prend aux imprimeurs, typographes et correcteurs, par qui on serait passés, selon lui, de l’« anarchie » à la « tyrannie ». On comprend que l’empire exercé, à partir du xixe siècle, par les typographes sur la copie de l’auteur n’a pas été admis sans discussion. Après Victor Hugo5, George Sand6 ou encore Baudelaire7, une autre voix s’élève d’outre-tombe. (Comme toujours, j’ai respecté l’orthographe et la ponctuation d’origine.)

Mon cher ami, je te prie de vouloir bien m’accorder une petite place dans le prochain numéro de la Correspondance littéraire. Il y a longtemps que je veux formuler quelques réclamations contre les noirs personnages qui font couler à flots.… non le sang et les larmes, mais seulement l’encre d’imprimerie, et qui me semblent exercer leur pouvoir avec une rigidité tant soit peu révoltante. […]

“La typographie ne souffre pas la contradiction”

[…] si, dans les régions de l’école et du professorat, l’on doit aux règles établies une obéissance passive, dans les vastes champs de la littérature on peut se mouvoir plus librement et user d’une certaine indépendance. Il y a sans cesse des doutes, il y a même des revirements, donc la discussion est ouverte et permanente. Et comment la raison pourra-t-elle réclamer toujours et l’emporter quelquefois, si ce n’est par les changements que les auteurs feront peu à peu prévaloir dans l’usage commun par leur propre exemple ? C’est ce que professe le maître [Vaugelas] dont je viens d’invoquer tant de fois le témoignage. Il définit l’usage : « La façon de parler de la plus saine partie de la Cour, conformément à la façon d’écrire de la plus saine partie des autheurs du temps. » La Cour, si imposante en effet au temps de Vaugelas, n’existe plus pour nous qu’à l’état de fiction politique ; ce n’est qu’au théâtre, au barreau, à la tribune parlementaire quand il en existe une, que se fait entendre aujourd’hui la langue parlée ; aussi l’autorité des auteurs n’en est-elle que plus considérable. Or cette autorité est annihilée en partie par celle des typographes. La typographie s’est faite la gardienne incorruptible de l’usage, mais avec la différence qu’elle ne souffre pas la contradiction.

“Si les Estiennes eussent eu des correcteurs pour le français…”

Je crois que c’est trop de zèle. L’un des hommes qui s’est certainement le plus préoccupé de la beauté, de la gloire et du perfectionnement de notre langue, le savant imprimeur Henri Estienne qui publia, en 1579, son traité De la précellence du langage françois, raconte quelque part qu’il y avait dans l’établissement typographique de Robert Estienne, son père, dix correcteurs qu’on avait fait venir à grands frais des pays les plus lointains et qui ne pouvaient se comprendre les uns les autres qu’au moyen du latin. Je doute fort qu’il y eût parmi eux un correcteur pour le français, et c’est heureux. Si les Estiennes et tous leurs confrères eussent eu des correcteurs, armés comme on l’est à présent d’un code du style et de l’orthographe, et spécialement chargés de les pétrifier dans tous les livres passant par leurs mains, nous devrions écrire et parler, en 1861, [à] peu près comme on le faisait à la fin du règne de Louis XIV. Quelques admirateurs passionnés du grand siècle, comme M. de Sacy8 et M. Cousin9, s’en applaudiraient sans doute, mais notre langue serait devenue un instrument insuffisant pour nos idées, en retard sur elles et livrée, par suite, à l’envahissement des formes étrangères.

“Faire autrement, c’est déranger les habitudes de l’établissement”

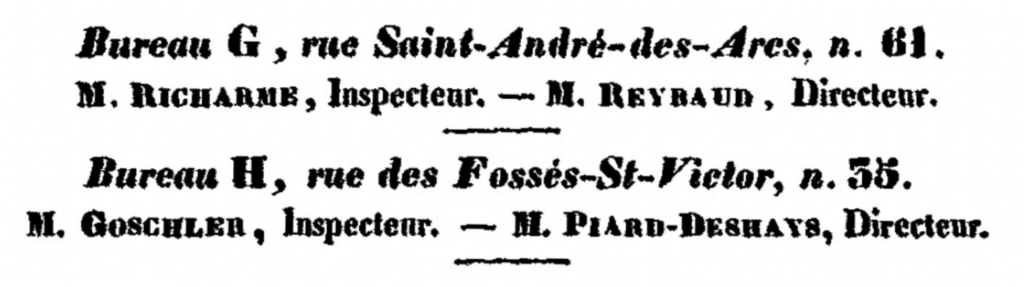

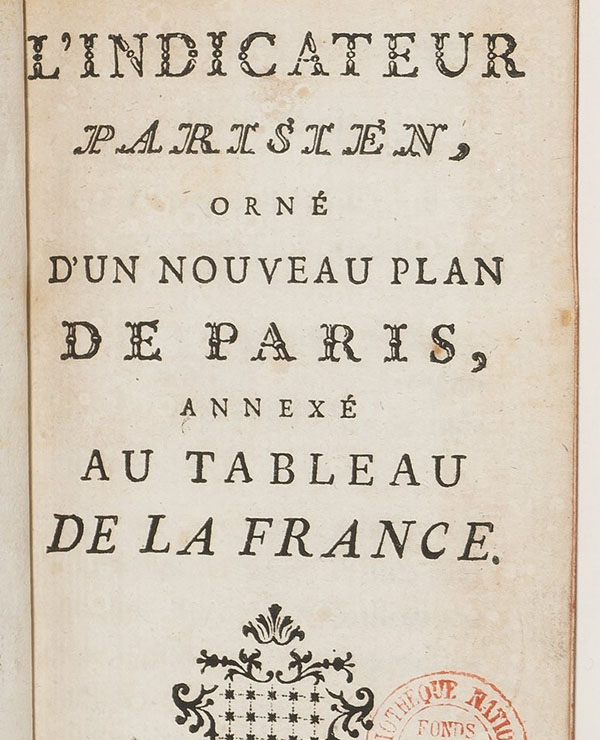

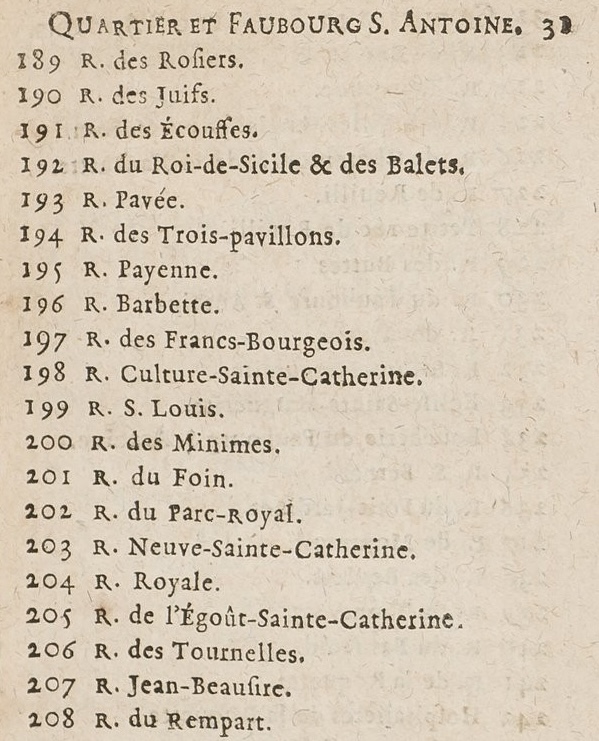

Il n’est pas rare que nos imprimeurs reçoivent des manuscrits remplis de beautés sans doute, mais remplis aussi de fautes contre les règles les plus élémentaires. Au lieu d’en laisser la responsabilité à qui de droit, ils se croient par un faux point d’honneur obligés à ne rien laisser sortir de leurs maisons qui ne leur paraisse irréprochable. Votre imprimerie, ce à quoi les injonctions politiques du moment contribuent pour beaucoup, se regarde comme solidaire de vos œuvres. Elle a donc des correcteurs qui dans une première lecture de la copie composée soumettent celle-ci à toutes les lois vulgaires de la ponctuation, de l’orthographe, voire même de la grammaire avant de l’envoyer à l’auteur, et qui revisent encore après le bon à tirer de celui-ci, c’est-à-dire sans lui en faire part : rien de plus commode pour les négligents, mais rien de plus clair comme abus. Il s’est donc établi dans la typographie française une sorte de discipline tacite qui va si loin, dans ce que j’appelle sa tyrannie, que l’on est refusé tout net si l’on désire seulement effacer des capitales inutiles (par exemple aux mots Apôtre, Évangile, Ascension) ou modérer le déluge des virgules, à la mode depuis quelque temps. Faire autrement que tout le monde ? vous dit-on. Mais c’est déranger les habitudes de notre établissement, et, de plus, c’est compromettre sa renommée. Une discipline tacite, ai-je écrit ! Mais elle n’a pas même le vague et l’élasticité que comporte ce qui n’est que tacite. La chambre des imprimeurs de Paris délibère sur les formes à donner par elle aux œuvres littéraires, et prend des décisions auxquelles tous les imprimeurs de France s’empressent d’acquiescer avec d’autant plus de docilité qu’elles sont conçues, l’on peut en être assuré d’avance, dans l’intérêt bien entendu.… de la typographie. Je suppose que c’est à la suite d’une décision de ce genre qu’ont disparu de nos livres ces excellentes manchettes10 qui garnissaient les marges de sommaires, de dates ou d’autres indications précieuses pour le lecteur, mais qui, à ce qu’il paraît, gênaient beaucoup le metteur en pages ; ce dont je suis plus sûr, c’est qu’il y a deux ou trois ans, la typographie parisienne a décidé qu’elle ne mettrait plus de ponctuation sur les titres11. Cela s’exécute maintenant par toute la France. Louis Perrin, de Lyon, va même jusqu’à y supprimer toute accentuation, et il imprime : poeme inedit de j. marot publie d’apres un manusc. de la bibliotheque imperiale. Je ne trouve pas cela mauvais, et je ne serais même pas fâché qu’on se rapprochât le plus possible de la pure simplicité romaine qui laissait le lecteur accentuer et ponctuer lui-même ; il était forcé de faire attention à ce qu’il lisait. Mais je me demande comment s’arrangeront de l’arrêt nouveau dont je parle les auteurs qui, non sans raison, aiment à développer longuement sur le titre le contenu de leur livre. Comment ferait, par exemple, l’abbé Migne12 qui emploie, pour chacun des innombrables volumes de sa Patrologie, un titre de 52 lignes contenant en moyenne seize à dix-huit phrases, s’il n’avait son imprimerie à lui ? « Gardez-vous des systèmes, mes chers Welches13. » Toute règle absolue est mauvaise par cela seul qu’elle est absolue.

“Un peu flottantes alors, les règles permettaient au langage de se mouvoir”

Faudra-t-il donc posséder une imprimerie pour se permettre une opinion littéraire contraire à celle des imprimeurs ? Telle est la voie où nous tendons. Le zèle, exagéré selon moi, de la typographie, cette honorable auxiliaire des lettres, tend à substituer une classe industrielle au souverain tribunal de l’opinion publique que Vaugelas avait raison d’invoquer avec confiance dans un temps où chaque écrivain jouissait encore d’une certaine mesure d’initiative et de liberté. Les règles, un peu flottantes alors, et non point strictement appliquées comme elles sont maintenant, permettaient au langage, par la main du premier venu, de corriger, de tenter, de hasarder, de se mouvoir enfin, et d’opérer peu à peu une part des transformations qui sont la condition vitale de toute chose en ce monde. Et notons bien que l’omnipotence de la typographie, tout en bannissant de ses produits les atteintes déclarées qu’on pourrait oser contre l’usage, ne prête aucun appui à la langue contre les plus odieux néologismes. La grammaire ni le dictionnaire ne défendent pas qu’un romancier fasse demander à M. Prudhomme14 comment se portent ses demoiselles15. La typographie n’y peut rien, du moins elle n’a pas encore été jusque-là.

“Maîtresse à peu près absolue dans la ponctuation”

Ce grand art typographique, cette puissance des sociétés modernes, est essentiellement impropre à aucune direction en matière de littérature, de langue, de style, de grammaire, d’orthographe ou même de simple ponctuation. La raison en est simple : c’est qu’en toutes ces matières ou plutôt en ces différentes ramifications d’une matière unique, si l’usage est le plus fort, si la raison a qualité pour se placer à côté de lui, il y a aussi les affaires de nuance, d’oreille, de goût, qui font que telle ou telle irrégularité paraîtra bonne par la manière dont elle sera amenée, par la place qu’elle occupera ; qu’on la trouvera bonne en un endroit et point en un autre ; tandis que la typographie ne peut pas admettre de distinctions ni de nuances, et qu’elle est en possession de la règle comme d’un grand couperet avec lequel il faut qu’elle coupe toujours. Voyons comment elle agit là où elle est maîtresse à peu près absolue, dans la ponctuation.

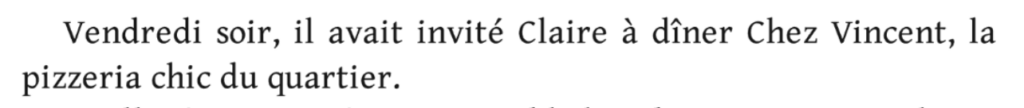

Je lui rends d’abord cette justice, que par la multiplicité de ses produits, elle a beaucoup contribué à faire naître l’idée et le besoin d’une ponctuation logique et utile. Avant elle les scribes du moyen âge se servaient de points, de traits, de virgules et de beaucoup d’autres signes de ponctuation qu’ils employaient d’une manière certainement utile à leurs yeux, mais qui est pour nous un chaos. Comme chaque écrivain avait son système, aucun usage général n’a pu se former jusqu’à ce que la typographie popularisât la lecture. Longtemps a régné dans les livres autant d’anarchie à cet égard que dans les manuscrits. Ce n’est qu’avec bien du temps qu’on est parvenu à comprendre la virgule et à voir en elle l’alliance du besoin qu’éprouve l’auteur de scinder, pour le rendre plus clair, chacun des membres formant le développement logique de son idée et du besoin qu’éprouve le lecteur de trouver indiqués les moments où il lui est permis de reprendre haleine16. Il me semble que vers le milieu du dernier siècle, après trois cents ans de tâtonnements, la typographie était parvenue à faire une application saine et satisfaisante de ces données du bon sens. Ainsi j’ouvre le premier livre venu, de ce temps-là, que j’ai à portée de ma main, et j’y lis : « II n’y a plus de progrès à espérer dans les arts, si tout se borne à imiter les choses faites ; la critique si nécessaire à leur perfection ne peut avoir lieu, qu’autant qu’on aura des règles fondées, non sur ce qui est, mais sur ce qui doit être. » L’imprimeur du P. Laugier17, à qui je fais cet emprunt (Essai sur l’Archit., 1755), ne lui permettrait plus de disposer ainsi la suite de ses idées et lui encadrerait bon gré mal gré ces mots « dans les arts, » et « si nécessaire à leur perfection, » entre deux virgules comme étant propositions incidentes. C’est une sorte de cachet de nos livres actuels d’être farcis de virgules ; il semble que le lecteur soit reconnu incapable de digérer une phrase, si l’aide maternelle de la typographie ne prend soin de la lui couper en tout petits morceaux. Ainsi dans les dernières pages de Mme Sand imprimées dans la Revue des Deux-Mondes on trouve des phrases coupées ainsi : « … Une leçon de bonne tenue à M. Nils, qui, debout, la serviette sous le bras, ne montrait pas trop de mauvaise volonté. » — « La toux disparut ; mais, peu après, je fus alarmé de nouveau. » La phrase très-simple en elle-même a pris le hoquet en passant chez M. Buloz18. Cette virgule opiniâtre est encore plus fatigante, quand la phrase est un peu onduleuse comme l’aime M. Sainte-Beuve : « Né le 1er novembre 1636, à Paris, et, comme il est prouvé aujourd’hui, rue de Jérusalem, en face de la maison qui fut le berceau de Voltaire, Nicolas Boileau était le quinzième enfant d’un père greffier.… » Cette phrase paraîtrait moins entortillée, si l’on eût jugé à propos de faire économie des première, troisième et cinquième virgules qui l’encombrent inutilement. La proposition incidente est un inépuisable prétexte à virgules ; toute expression qui peut s’isoler dans le discours, notamment les adverbes et expressions adverbiales (on vient de le voir pour debout, peu après, en face19), est admise à la dignité de proposition incidente et immédiatement flanquée de ses deux petits poteaux. Le malheureux pronom qui, la petite conjonction et, sont faits tous les deux, par leur signification et par leur forme si rapide, pour servir par eux-mêmes de coupures dans la phrase ; cela ne suffit pas, ils ne comptent plus ; on leur met virgule à droite et virgule à gauche, indiquant du reste très-bien par là qu’il n’en faut pas du tout, et que quand ces petits mots se trouvent isolés ainsi c’est qu’ils font eux-mêmes la fonction de sécateurs. C’est par le même procédé que la parenthèse, qui de sa nature n’est qu’un sécateur énorme, se renforce ordinairement d’une virgule finale parfaitement rédondante pour ceux qui n’ont pas oublié la force inhérente à la parenthèse.

“Lorsque ces broussailles parasites portent atteinte au sens”

Ces petits crochets qui hérissent de leurs broussailles parasites les pages de la typographie actuelle sont encore supportables, peut-être, lorsqu’ils ne donnent que de l’ennui. Mais lorsqu’ils portent atteinte au sens ? Lorsqu’ils sont une source de confusion ? Combien ne rencontre-t-on pas, en lisant, de ces jalons mis à faux par-dessus lesquels nous passons, parce que nous en avons contracté l’habitude, mais qui altèrent évidemment le discours. Je regrette aujourd’hui de n’en avoir pas fait collection pour appuyer mon dire, mais je ne crains pas d’être démenti en disant qu’on trouve par pelletées dans nos livres des phrases ponctuées comme celle-ci : « Tantôt le navire s’élevait vers le ciel, tantôt il s’abaissait entre les vagues, de telle sorte qu’on ne voyait plus que le sommet de ses mâts. » (A. Karr.) L’intervention blâmable de la seconde virgule ne forme-t-elle pas un sens faux en rapportant également aux deux premiers membres de la phrase le troisième membre qui ne devrait faire qu’un avec le second ? La typographie ne nous permet plus aujourd’hui d’écrire simplement : « Philippe roi de Macédoine et son fils Alexandre. » Il lui faut quatre virgules pour tranquilliser sa conscience et lui permettre de croire qu’elle est parvenue à nous rendre ces huit mots intelligibles ; elle nous fait donc mettre forcément : « Philippe, roi de Macédoine, et son fils, Alexandre ; » je demande à quoi bon ce fatras ! Et j’ajoute que non-seulement il n’aide à rien, mais que dans une phrase énumérative il produit un amphigouri complet. Si l’on a, par exemple : « Le comte de Comminges, Alphonse, Robert, l’évêque de Marseille, Bernard, l’envoyé du roi, et plusieurs autres personnages se réunirent pour juger cette affaire, » on pourra défier plus d’un lecteur de savoir s’il y a là trois personnages nommés ou s’il y en a six.

“Un peu de respect pour l’initiative individuelle”

Tous ces traits défectueux qu’on peut appeler des vétilles, mais qui papillotent comme autant de taches, lorsqu’une fois avertis les yeux ne peuvent plus s’empêcher d’y faire attention, et qui ne sont pas d’ailleurs sans quelque importance pour la langue elle-même, ne sont dus qu’au zèle des correcteurs. Ce ne sont guère les écrivains qui surchargent ainsi la ponctuation. La ponctuation cependant, ce précieux auxiliaire du style, ne devrait être maniée que par les auteurs eux-mêmes, parce que ses besoins, comme toujours en matière d’art et de goût, sont variables, et que les auteurs seuls peuvent juger du degré d’aide et de clarté qu’exigent leurs phrases. Un style lympide [sic], franc, lumineux comme celui de M. de Lamartine, n’a presque pas besoin d’être ponctué ; un style savant, fin, délicat, comme celui de M. Sainte-Beuve, a besoin au contraire d’une ponctuation très-étudiée ; comment leur appliquer les mêmes procédés ? Et cependant la machine grammaticale du typographe fonctionne toujours de même.

Donc pour la ponctuation, comme pour le dictionnaire, comme pour la grammaire, comme pour cent autres choses dont je ne parlerai pas aujourd’hui, je réclamerais un peu de liberté, un peu de respect pour l’initiative individuelle. Aussi j’ai cette confiance, mon cher directeur, que ces modestes observations auxquelles j’aurais voulu donner plus d’étendue et surtout joindre de plus nombreux exemples, pourront trouver place dans la Correspondance.

HENRI BORDIER.

- Publiée à Paris de 1856 à 1865. ↩︎

- Grammairien (1585-1650), et l’un des premiers académiciens, auquel nous devons la célèbre phrase « L’usage est le maistre et le souverain des langues vivantes », « règle adoptée par l’Académie et suivie par les grammairiens modernes », comme le commente Bordier. ↩︎

- Il regrette notamment que chère madame ait supplanté ma chère dame et que l’Académie recommande d’écrire dorénavant avec un accent aigu que l’étymologie (d’ore en avant) ne justifie nullement. ↩︎

- « […] il y a bien des cas où l’usage adopté d’abord par le public, puis consacré par le Dictionnaire et les grammairiens, n’est pas à l’abri de la critique. » ↩︎

- « Les correcteurs ont deux maladies, les majuscules et les virgules […]. » Voir « Victor Hugo nous a-t-il qualifiés de “modestes savants” ? ». ↩︎

- « Ces nuances ne sont pas du ressort des protes [chefs d’atelier, souvent confondus avec les correcteurs au XIXe siècle]. Un bon prote est un parfait grammairien et il sait souvent beaucoup mieux son affaire que nous savons la nôtre ; mais aussi quand nous la savons et que nous y faisons intervenir le raisonnement, le prote nous gêne ou nous trahit. Il ne doit pas se laisser gouverner par le sentiment ; il aurait trop à faire pour entrer dans le sentiment de chacun de nous ; mais quand il a à corriger nos épreuves après nous, il doit laisser à chacun de nous la responsabilité de sa ponctuation comme il lui laisse celle de son style. » Voir Annette Lorenceau, « La ponctuation au XIXe siècle. George Sand et les imprimeurs », Langue française, no 45, 1980, La ponctuation, p. 50-59. ↩︎

- Voir « Baudelaire, infatigable relecteur des “Fleurs du mal” ». ↩︎

- Sans doute s’agit-il d’Ustazade Silvestre de Sacy (1801-1879), critique littéraire au Journal des débats, conservateur de la bibliothèque Mazarine et académicien. ↩︎

- Peut-être s’agit-il de Jules Cousin (1830-1899), collectionneur de livres et bibliothécaire. ↩︎

- « Note ou addition composée en marge d’un texte, souvent dans un corps plus petit que celui du texte courant. » (Dictionnaire encyclopédique du livre, 2005.) ↩︎

- Voir « Pas de point à la fin des titres. ». ↩︎

- Jacques-Paul Migne (1800-1875), prêtre catholique français, imprimeur, journaliste et éditeur de livres religieux. ↩︎

- Voltaire, Dictionnaire philosophique (1764), s.v. Langues. ↩︎

- Personnage caricatural de bourgeois créé par Henry Monnier. Voir Wikipédia. ↩︎

- Dans la première partie, il écrit : « Le petit marchand se permet d’appeler ses pratiques des clients [« Clientes, solliciteurs, protégés », NDA], sa boutique un magasin, et, rougissant par sottise des excellents mots de femme et de fille, il ne souffre plus qu’on lui parle que de sa dame et de sa demoiselle. […] L’usage général aura-t-il la lâcheté de consacrer les inventions de MM. les petites gens de Paris et d’immoler à leur indiscrète bouffissure une vingtaine de locutions de notre meilleur langage ? Le prochain Dictionnaire de l’Académie nous le dira, et nous pouvons, en attendant, espérer de lui des rigueurs salutaires. » ↩︎

- Voir « Regard d’historien sur la ponctuation des textes classiques ». ↩︎

- Marc-Antoine Laugier (1713-1769), jésuite devenu abbé bénédictin, historien et théoricien français de l’architecture du XVIIIe siècle. ↩︎

- François Buloz (1803-1877) fut prote d’imprimerie, puis compositeur d’imprimerie et correcteur, avant de devenir, en 1831, le directeur de la Revue des Deux Mondes. ↩︎

- J’ajoute l’italique pour plus de lisibilité. ↩︎