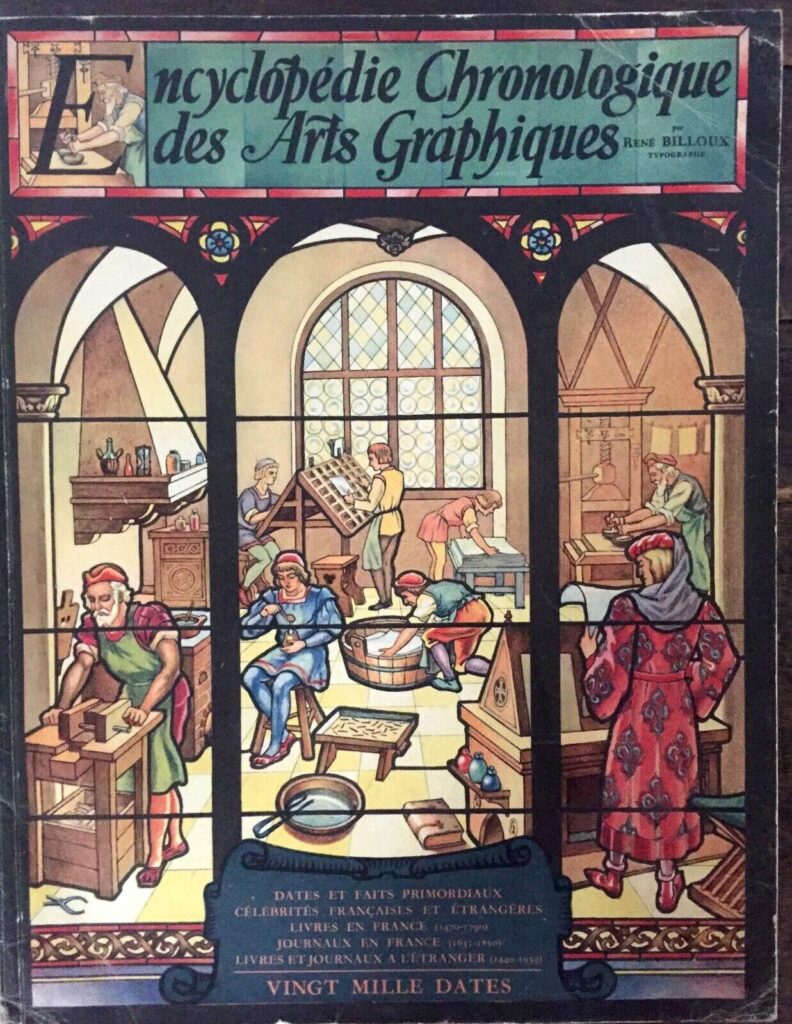

Ma consœur Sandrine Decroix m’a mis sur la piste du tout premier correcteur d’imprimerie. Son nom figure dans l’Encyclopédie chronologique des arts graphiques (Paris, l’auteur, 1943), signée du typographe René Billoux (1870-1949), que Sandrine a eu l’occasion de feuilleter.

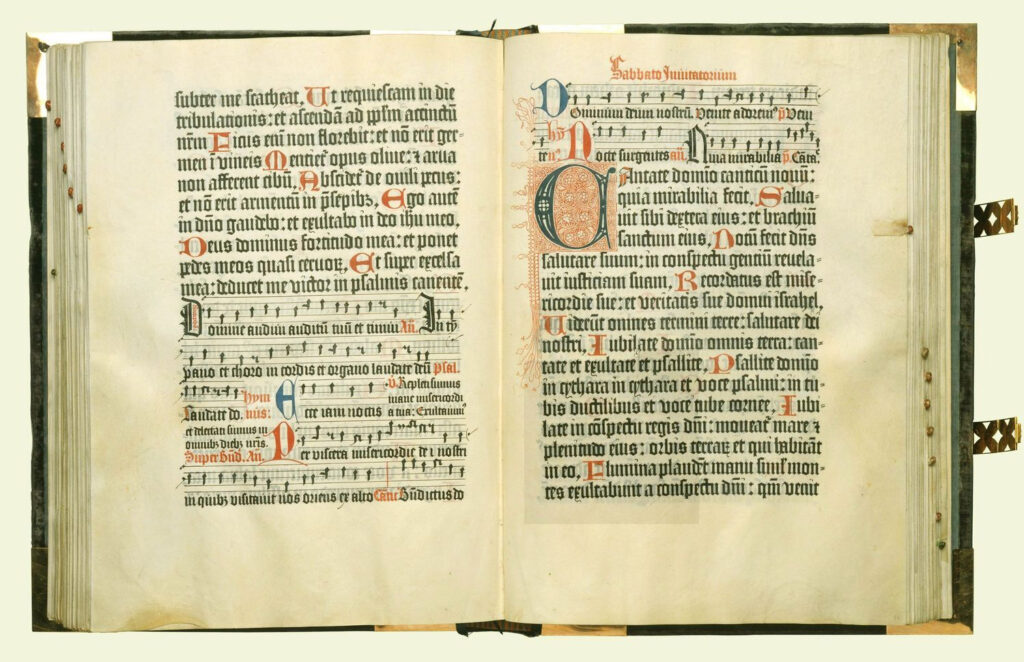

Il s’agit donc du moine bénédictin Adrianus Brielis : il a corrigé les épreuves du Psalterium (ou Psautier de Mayence, 1457) et du Psalterium Benedictinum (1459), imprimés par Johannes Fust et Peter Schoeffer, anciens associés de Gutenberg (ils ont rompu avec lui en 1455, après l’édition de la Bible à 42 lignes).

Le catalogue d’une vente Aguttes (PDF), à Drouot en 2022, nous apprend que Peter Schoeffer a ensuite confié à notre moine la première édition augmentée des lettres de saint Jérôme :

« On imprime quatre éditions des Lettres de saint Jérôme entre 1468 et 1470 : ces éditions contiennent entre 70 et 130 lettres. La présente édition renouvelée de Peter Schoeffer contient plus de 200 épîtres, organisées thématiquement. Schoeffer fit l’effort de rechercher dans les bibliothèques ecclésiastiques et monastiques des lettres inédites. Il employa pour ce faire Adrianus Brielis, un moine bénédictin de l’abbaye Mons S. Jacobi [abbaye Saint-Jacques de Mayence], qui augmenta le corpus et supervisa les corrections. On connait deux versions ou états du texte, et [l’historienne du livre] Lotte Hellinga a pu montrer qu’environ 150 feuillets (sur 408) ont été réimprimés pour incorporer des corrections. Hellinga a aussi pu trouver des corrections rajoutées à la main, témoin de ce souci de correction et d’amélioration du texte de la part des éditeurs, des imprimeurs et lecteurs avisés. »

Adrianus Brielis est mort deux ans plus tard.

Ajoutons, pour l’anecdote, que le Psautier de Mayence contient aussi la première coquille de l’histoire : on lit dans son colophon Spalmorum pour Psalmorum.

P.-S. — Jérôme de Stridon est le saint patron des bibliothécaires et des traducteurs.