De nombreux textes (articles de dictionnaires et de presse, sites1) vantant les mérites du correcteur s’appuient sur une phrase de Victor Hugo (1802-1885), dans laquelle il nous aurait qualifiés de « modestes savants habiles à lustrer la plume du génie » — modeste ne pouvant être appliqué ici au grand homme, ajoute-t-on parfois en commentaire.

Or, aucun de ces textes ne donne la source de cette citation.

La mention la plus ancienne, je la trouve en 1911, dans la Circulaire des protes no 181, avec un pluriel : les plumes du génie (voir mon article).

Louis-Emmanuel Brossard la reprend en 1924 (dans Le Correcteur typographe, p. 451) :

[…] V. Hugo ne dédaignait pas de rendre un juste hommage à ces « modestes savants », si habiles à « lustrer les plumes du génie »…

Noter qu’ici la citation est en deux parties et que c’est Brossard qui ajoute « si habiles à ».

La plume / les plumes, habiles / si habiles, phrase ou éléments de phrase : étranges fluctuations.

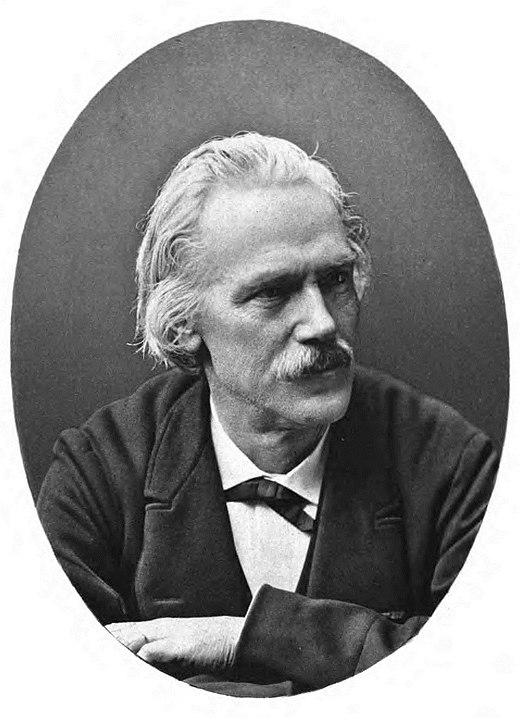

À la suite d’un appel que j’avais lancé sur Twitter, notre confrère Chambaron m’en a indiqué une source plus ancienne, dans l’œuvre d’un autre poète, lyonnais et contemporain de Hugo, Joséphin Soulary (1815-1891). On retrouve en effet l’expression lustrer les plumes du génie dans un de ses Sonnets humouristiques [sic] (nouv. éd. augm., 1859), recueil célébré par Théophile Gautier2.

À M. PIERRE-MARIE BOURGINE

Le plus patient & le plus intelligent des Protes.

Quand, du couteau d’ivoire, ô délicat lecteur !

Tu déchires la page, encor vierge, d’un livre3,

Couché sur ta dormeuse, ainsi qu’un séducteur4

Déflorant quelque amour que le hasard lui livre,

Sais-tu que la beauté dont ton regard s’enivre

Coûta neuf mois d’angoisse au pauvre correcteur5 ?

Faust seul ne ferait point qu’Homonculus pût vivre,

Si Wagner ne veillait au creuset protecteur6.

Salut, guetteur obscur de la phrase infinie,

Gardien du caractère, à la ligne enchainé,

Qui fais pour notre gloire un travail de damné !

Ah ! sans doute, jadis, pur esprit d’harmonie,

Ton orgueil fut bien grand, que Dieu t’ait condamné

À lustrer ici-bas les plumes du Génie !

Le 23 février 1860, Charles Baudelaire écrit à son ami Soulary :

J’ai trouvé, avec la plus grande jouissance, dans cette nouvelle édition, des morceaux qui m’étaient inconnus, entre autres le sonnet adressé à un correcteur d’épreuves, que je juge une merveille.

Il poursuit cependant :

Mais, à ce sujet, permettez-moi (puisque vous voulez être l’ami d’un pédant, le malheur viendra de vous) de vous présenter quelques observations.

Vous donnez le pressentiment et le goût de la perfection ; vous êtes un de ces hommes très privilégiés, faits pour sentir l’art dans son extrême recherche ; donc, vous n’avez pas le droit de troubler notre plaisir par des heurts et des cahots. — Or, à la fin de ce sonnet, il y a cette phrase (que je traduis en prose) : Il faut que, dans un autre monde, tu aies commis un bien grand péché d’orgueil, pour que Dieu te condamne ici à, etc… Le pour est esquivé dans la traduction poétique. Il est possible que ce ne soit pas une faute de français, rigoureusement parlant, mais c’est d’un français que M. Soulary, qui ne peut pas être gêné par la mesure, ne doit pas se permettre.

On sait Baudelaire impitoyable, aussi bien pour l’édition de ses propres recueils7 que pour la rédaction de ceux des autres8.

Dans sa réponse9, le lendemain, Soulary reconnaît les fautes signalées par Baudelaire et précise en outre :

Quelques-unes aussi ont été commises par le correcteur, sans doute par reconnaissance pour la poésie qui lui est dédiée.

Allusion évidente, et ironique, au sonnet ci-dessus. Il aurait donc été mal payé de son hommage.

Je ne peux affirmer que Joséphin Soulary soit le seul à avoir employé l’expression lustrer les plumes du génie à notre endroit, mais son attribution à Hugo est douteuse. Je n’ai pas non plus trouvé modestes savants dans les textes du maître10.

C’est d’autant plus étrange que la correspondance de Hugo11 contient plusieurs mentions aux correcteurs, notamment cette fameuse phrase : « Les correcteurs ont deux maladies, les majuscules et les virgules, deux détails qui défigurent ou coupent le vers. Je les épouille le plus que je peux. » C’est en 1859 (lettre à Paul Meurice, 29 juillet, t. II, p. 298), l’année même du recueil de Joséphin Soulary.

Hugo eut cependant de la considération pour certains correcteurs, en particulier pour Noël Parfait, qui corrigea les épreuves du poète durant son exil à Guernesey. Ils eurent une abondante correspondance. J’y reviendrai.

Article mis à jour le 27 juillet 2024.

- Voir notamment Léon Boussard (PDF) dans La Revue des Deux Mondes en 1978 (avec une variante : « ces modestes savants qui lustrent les plumes du génie »), Édouard Launet dans Libération en 2010 (« modestes savants habiles à lustrer la plume du génie ») ou Jean-Pierre Colignon, sur son blog, en 2023. Associé à Pierre-Valentin Berthier en 1991, Colignon le cite encore différemment : « […] Hugo disait qu’ils “lustrent la plume de cygne du génie” » (Ce français qu’on malmène, Belin). ↩︎

- « Entre tous ceux qui aujourd’hui sonnent le sonnet, pour parler comme les Ronsardisants, le plus fin joaillier, le plus habile ciseleur de ce bijou rythmique, est Joséphin Soulary, l’auteur des Sonnets humouristiques, imprimés avec un soin à ravir les bibliophiles, par Perrin, de Lyon » (Théophile Gautier, Rapport sur les progrès de la poésie, 1868). ↩︎

- Les livres non coupés ont disparu dans les années 1960. Voir l’article que leur a consacré le blog BiblioMab. ↩︎

- Le poème original était composé avec des s longs. Je les ai remplacés pour faciliter la lecture. ↩︎

- Neuf mois, c’est beaucoup pour la correction d’un texte littéraire, mais c’est la durée de la gestation humaine. ↩︎

- Dans le second Faust de Goethe (1832), Wagner, l’assistant de Faust, fabrique un homoncule (Wikipédia). ↩︎

- Voir Baudelaire, infatigable relecteur des Fleurs du mal. ↩︎

- Voir Une séance de correction avec Charles Baudelaire. ↩︎

- « Joséphin Soulary », Études baudelairiennes, vol. 4/5, Lettres à Charles Baudelaire, 1973, p. 358. https://www.jstor.org/stable/45074027. ↩︎

- Par contre, Balzac a bien écrit, dans Illusions perdues (Vve A. Houssiaux, 1874, p. 426) : « […] à Paris il se rencontre des savants parmi les correcteurs : Fourier et Pierre Leroux sont en ce moment correcteurs chez Lachevardière !… » ↩︎

- Nota, au passage : « Aucun doute n’est possible. Il faut dire : les œuvres de Hugo » (et aussi « de Henri »), écrit le linguiste Albert Dauzat dans Le Monde en 1952. Répondant à la même question plus récemment (2016), l’Académie constate un usage flottant, sans trancher, de même qu’Antidote. ↩︎