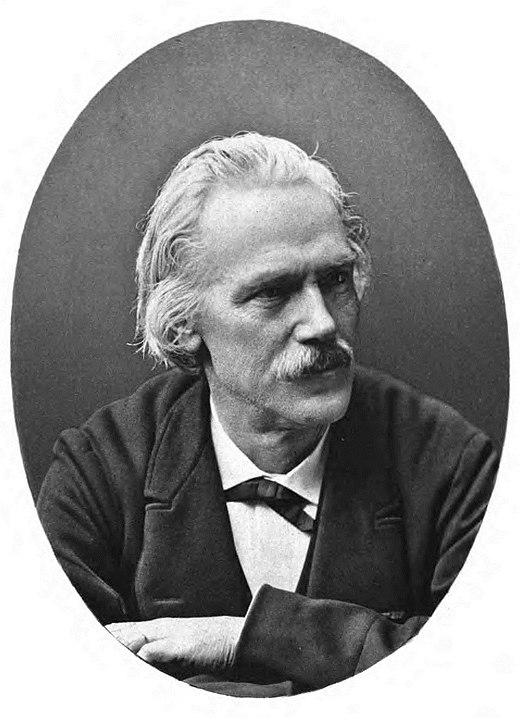

Au xixe siècle, si l’on voulait écrire et surtout être publiée, il valait mieux prendre un nom d’homme, fût-on la femme du patron. Pour signer son « Courrier de Paris » dans le quotidien de son mari, « Mme Émile de Girardin », prénommée Delphine, avait choisi le pseudonyme du vicomte Charles de Launay. Tant qu’à faire !

Mais fallait-il que monsieur le vicomte soit si dur avec le pauvre correcteur ? Après Barbey d’Aurevilly qui voulait l’abattre comme un chien (voir mon précédent article), le voilà désigné comme « ennemi du journaliste ». Lisez plutôt :

« Chaque animal a son ennemi naturel, savoir : un être plus fort que lui, qui vit à ses dépens, qui le guette, qui le poursuit, qui le tue et qui le mange ; et manger son ennemi, c’est réellement vivre à ses dépens. La mouche a pour ennemie l’araignée ; la colombe a pour ennemi le vautour ; la brebis, le loup ; la souris, le chat, et le chat, le marchand de peaux de lapin ; puis, au moral, la femme a pour ennemi l’homme, l’homme a pour ennemi le démon, le peuple a pour ennemi le philanthrope, le gouvernement a le publiciste, le poëte a le journaliste, et le journaliste a le correcteur.

« Or, de tous les ennemis, le correcteur est le plus dangereux, car il n’y a aucun recours contre sa négligence ; la veille on ne peut prévoir ses coups, le lendemain on ne peut guérir ses blessures. L’errata est permis à l’auteur, l’auteur a un droit de carton1 qui le console et le justifie ; le feuilletoniste n’a rien pour se défendre : la bêtise qu’on lui fait dire lui reste, l’intelligence du lecteur est son unique ressource.

« Mais encore il est des fautes inexplicables que le lecteur le plus intelligent ne peut deviner ; ainsi l’erreur suivante s’étalant dans les graves colonnes du Moniteur : “Le ministre des affaires étrangères a obtenu vingt mille francs pour le chocolat à la vanille.” Quel abus ! vingt mille francs de chocolat pour un seul ministère ; il y avait de quoi soulever le pays, amener une révolution ; au lieu de cela, il fallait lire : “vingt mille francs pour le consulat de Manille !” »

L’erreur paraît certes grossière, mais on ignore quel gribouillis à la plume a tenu lieu de copie pour notre infortuné confrère.

La Presse, 27 juillet 1837.