J’avais repéré, parmi les nouveautés de la rentrée littéraire, le roman de Claire Berest, L’Épaisseur d’un cheveu (Albin Michel). D’un des deux protagonistes, Ouest-France écrivait : « Étienne […], correcteur dans l’édition, obsessionnel, épris de Verlaine, dissimule ses penchants paranoïaques sous une rigueur socialement acceptable1. » Il est en fait « le seul et véritable personnage du livre », précisait L’Éclaireur Fnac2.

Une consœur a lu ce roman et m’a gentiment transmis les pages où est évoqué le métier (merci Catherine !).

C’est après une première expérience en fac de lettres, alors qu’un ami lui a confié son manuscrit, corrigé « comme dans un corps-à-corps avec un animal furieux et non domestiqué », qu’Étienne a choisi ce métier.

Employé aux éditions de l’Instant fou, il se voit en « Homme réduit à un seul labeur : il en avait tant corrigé de manuscrits. Textes cochonnés, truffés d’écueils, de platitudes, parsemés d’erreurs et de maladresses, il avait tant redressé, nettoyé, démantelé, purifié. »

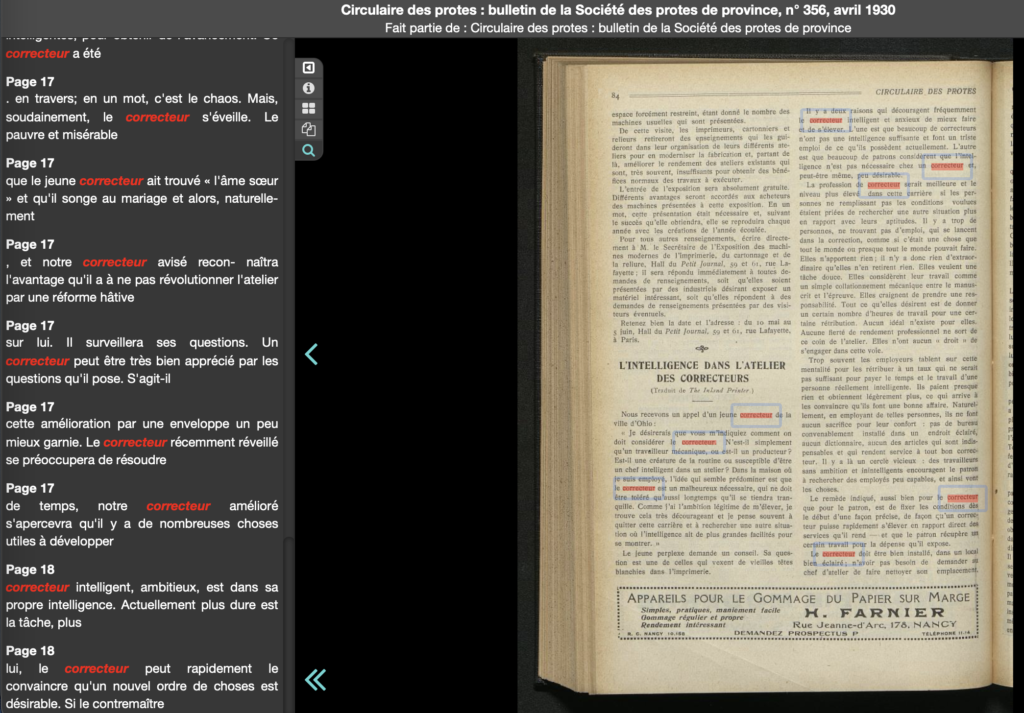

Frustré de n’être que correcteur, et non éditeur, il a perdu ses illusions de jeunesse d’intervenir dans le « destin de la littérature française » et regrette l’« impersonnalité progressive imposée à sa fonction » « Les correcteurs […] ne sont jamais nommés dans les livres auxquels ils ont contribué », de même que le sculpteur français Daniel Druet qui tenta, dans un procès, de se faire reconnaître cocréateur de certaines œuvres de l’artiste italien Maurizio Cattelan, procès évoqué dans le roman3.

La rigueur obsessionnelle d’Étienne ne l’atteint pas que dans le travail : « […] il prenait du temps sur ses loisirs pour signaler les erreurs systématiques qu’il relevait dans les revues ou à la radio, il fallait bien que quelqu’un s’en charge » (on pense à Fantino, le correcteur mis en scène par Marco Lodoli, voir l’extrait que j’ai publié). Sa compagne lui reproche aussi de classer leur bibliothèque par ordre alphabétique des titres d’ouvrages.

Malgré sa « susceptibilité légendaire », les éditeurs reconnaissent qu’il abat « un travail colossal » : « Il corrigeait entre quarante et soixante manuscrits par an, sans compter quelques dizaines de textes de présentation ou communiqués de presse […] ». Le rythme de travail est évoqué aussi à un autre endroit : « […] il avait ce matin corrigé près de trente-cinq pages du manuscrit en cours, ce qui était un bon rendement car il était à la peine […] ».

Comme le Professore imaginé par George Steiner (voir ma sélection « Le correcteur, personnage littéraire »), Étienne est d’une efficacité redoutable :

« Il ne loupait aucune coquille ni aucune faute d’orthographe. Il traquait en limier les répétitions, les incohérences, redondances, et toute rupture de rythme ou de registre non justifiée. Chaque contexte historique, politique, géographique, chaque anecdote réelle utilisée dans un manuscrit était passée au tamis de ses talents de chercheur maniaque et exhaustif. Il allait vérifier si la mention des attributs d’une obscure espèce de plancton dans un roman était correcte ; et si l’auteur parlait du soleil qui régnait sur Paris le 17 avril 1684, il était capable de lui signifier qu’il en était désolé mais qu’il pleuvait ce jour-là. Il était une machine4. »

Il est pourtant traité avec peu d’égards : « Aux éditions de l’Instant fou, il partageait un coin de table chèrement convoité, en alternance avec trois autres collègues dans un espace ouvert à tous les vents, qui ne lui offrait aucune intimité […] ».

Jusqu’ici, rien de très nouveau dans la description littéraire du métier.

Plus originale est l’évocation du statut social actuel du correcteur. Étienne est, en effet, « un des derniers salariés d’une maison dans son secteur d’activité ». Un statut « devenu une arlésienne dans le milieu, cela ne se pratiquait plus ».

« Le reste des troupes était à son compte, les impératifs budgétaires de l’édition avaient guillotiné les têtes des correcteurs, tous devenus autoentrepreneurs. Et depuis 2016 : micro-entrepreneurs ! Des êtres aux micro-aspirations, avec de micro-bras et micro-cœurs, avaient tranché d’invisibles scribes de la loi Pinel5 […] Lui était fier d’être resté salarié, d’avoir résisté. […] Depuis que les éditions de l’IF avaient été achetées par un grand groupe, les rumeurs malignes de nouveaux aménagements suintaient sans arrêt des couloirs. Mais il appartenait à l’ancienne école, […], celle qu’on ne déboulonne pas avec facilité. Il avait son bout de bureau et son salaire mensuel, il les garderait. »

Problème pour Katia Rollman, l’éditrice : « […] tu ne corriges pas les textes, tu les réécris entièrement. » Pour Étienne, c’est au nom de son « éthique professionnelle » qu’il réécrit ces « navets illisibles sans intérêt ». Mais :

« […] s’il avait réellement réécrit le texte [il] n’aurait rien gardé […]. Il aurait pris les quatre cent trente-deux pages de cet auteur fat narcissique insipide et surcoté et il aurait jeté ça dans la cuvette […] il n’avait inséré que cent cinquante-sept post-it indispensables, il était resté à sa place, il s’en était tenu à la résolution de problèmes manifestes de syntaxe – du niveau d’un enfant qui entre en CE1 – et avait tenté de remédier LÉGÈREMENT à l’indigence du vocabulaire. »

Claire Berest évoque alors l’arrivée de l’intelligence artificielle dans le métier de l’édition :

« Souhaiteraient-ils un appareil de correction automatique pour le remplacer, une connectique sans états d’âme ni goût de l’excellence ? Ils pourraient tout aussi bien créer une machine qui scannerait les textes comme des codes-barres, l’algorithme lisserait le bazar pour le transformer en un insipide brouet de mots creux. »

Sont même mentionnées les craintes suscitées par le modèle de langage ChatGPT. « Comme s’il fallait craindre qu’une machine puisse être Kafka ou Céline ! Insensé ! »

Le cheminement intérieur qui conduira Étienne au crime n’est pas sans rappeler celui d’Émile Virieu, le correcteur de La Cage de verre (1971) de Georges Simenon (voir « Le correcteur, personnage littéraire »).

Claire Berest, L’Épaisseur d’un cheveu, Albin Michel, 240 pages.