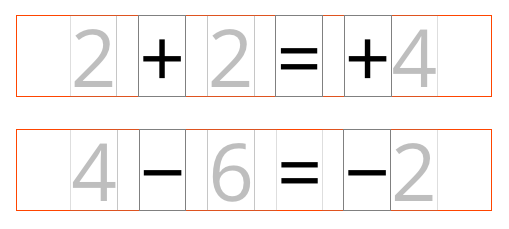

Y a-t-il une différence de nature entre, d’une part, les caractères supérieurs employés dans les abréviations (comme Mlle) et dans les appels de note (1) et, d’autre part, les lettres ou chiffres mis en exposant (ou en indice) dans les mesures (km2) ou les formules mathématiques (x2) ?

Tout le monde ne se lève pas le matin avec cette question en tête, mais elle apparaît dans quelques rares forums, aujourd’hui datés d’une vingtaine d’années1.

Des termes à distinguer

Jean-Pierre Lacroux (1947-2002) distinguait fermement les termes exposant et supérieur :

Les éditeurs et les traducteurs de logiciels feignent de l’ignorer mais les typographes français ont un vocabulaire respectable. Ils ne connaissent ni exposant ni indice, mais des lettres, des chiffres, des signes supérieurs ou inférieurs. Les exposants des mathématiciens se composent en caractères supérieurs, les indices en caractères inférieurs2.

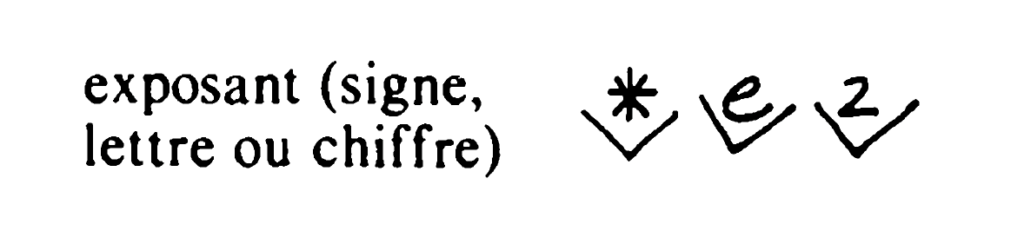

Cependant, le terme en exposant est couramment employé pour désigner le placement d’un signe « en haut et à droite du signe (lettre, chiffre) auquel [il] se rapporte3 ». Et ce n’est pas d’hier. Pour ne donner qu’un exemple, dans sa Grammaire typographique (4e éd., 1989), Aurel Ramat (1926-2017) emploie bien le terme de « lettres supérieures », mais le signe de correction correspondant, il l’appelle « exposant ».

Formes et emplois différents

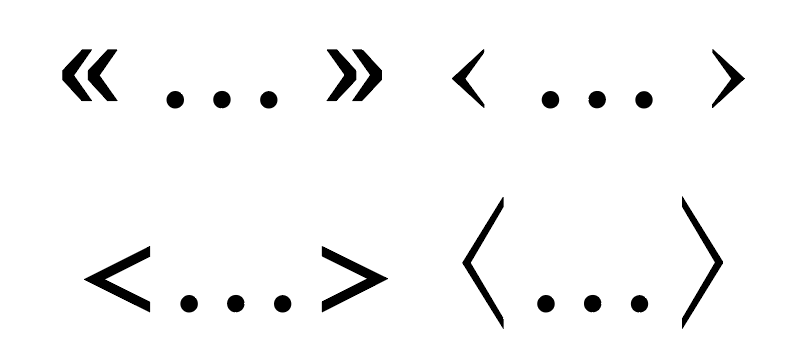

La distinction à opérer est clairement exprimée par le Guide du typographe (20154) :

Les exposants, ou les indices, sont des chiffres ou des lettres surélevés, respectivement abaissés, par rapport à la ligne de base, utilisés en mathématiques, où ils peuvent être du même corps que le texte de base, ou en chimie où ils sont généralement d’un corps plus petit.

En comparaison, les lettres et chiffres supérieurs :

sont utilisés dans le texte comme appel[s] de notes ou comme ordinaux. Ils […] différent [des exposants et indices] par un dessin spécifique et ce ne sont pas que des lettres réduites. Toutes les fontes n’en sont pas pourvues et parfois il faut se résoudre à utiliser les exposants ou les indices à leur place, voire les lettres de base en les parangonnant (c’est-à-dire en les élevant ou en les abaissant par rapport à la ligne de base), en diminuant leur corps et en augmentant leur graisse pour qu’ils ne paraissent pas trop malingres à ces petites tailles.

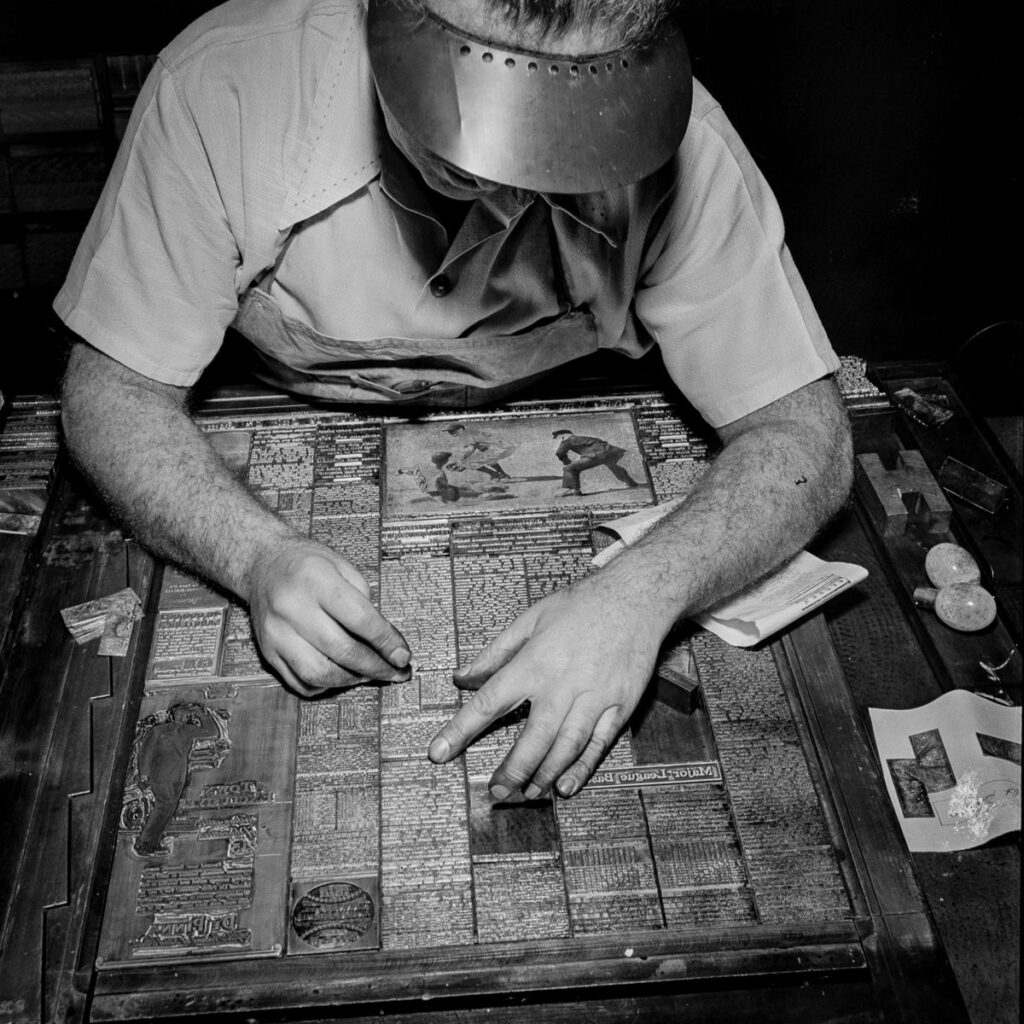

Ce problème existait déjà à l’époque du plomb. Émile Desormes (1850-19..) définit les lettres ou chiffres supérieurs comme « les exposants algébriques dont on use généralement pour les appels de notes […]5 ». On composait avec les moyens du bord.

Un peu d’histoire

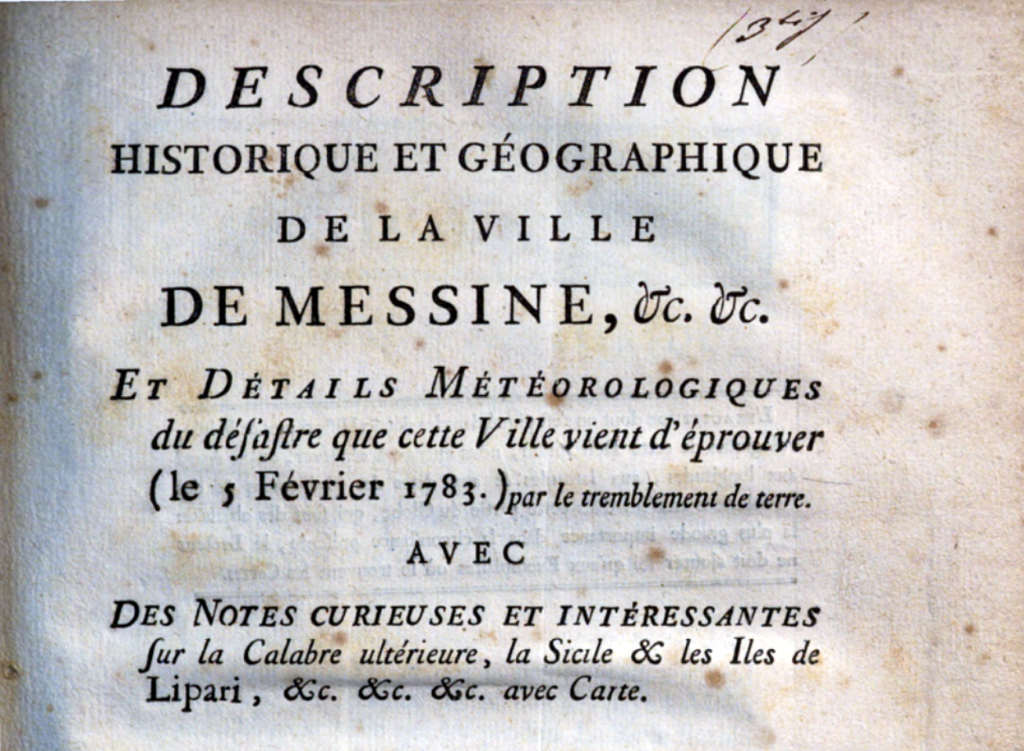

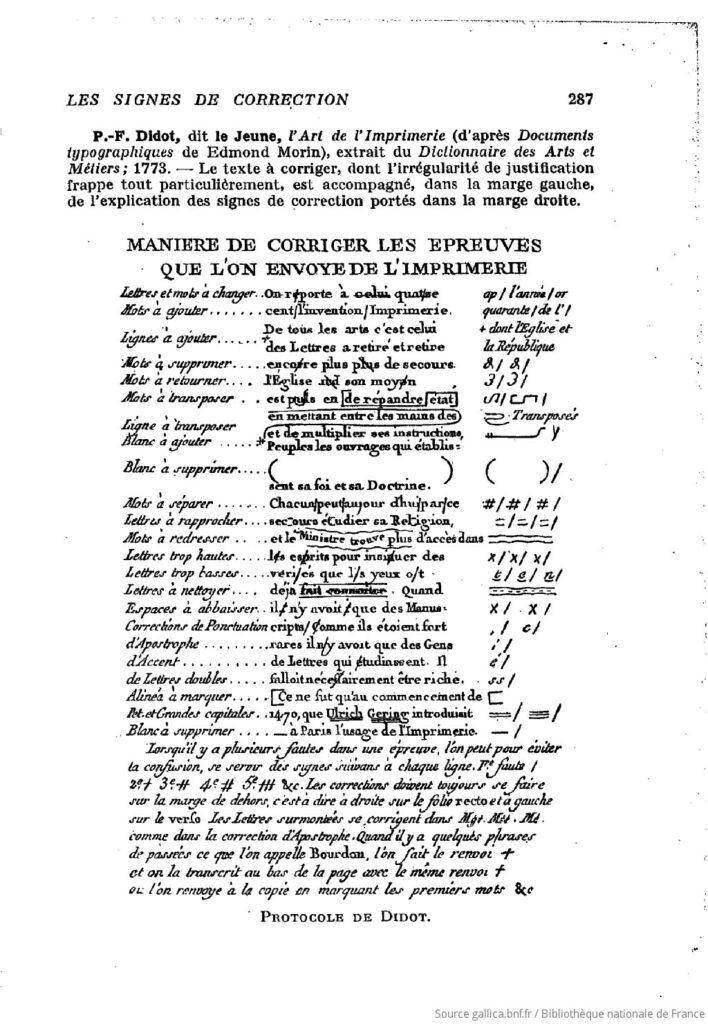

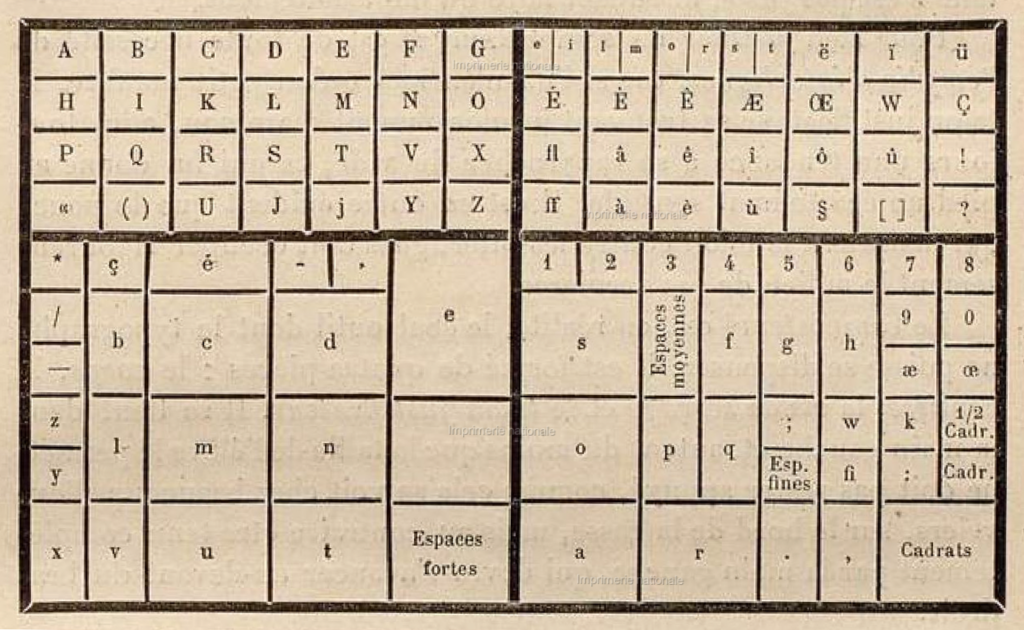

Les lettres supérieures étaient « fondues sur le corps du caractère employé » (Daupeley-Gouverneur, 18806) et présentes dans la casse parisienne (en nombre limité).

Patrick Bideault et Jacques André expliquent :

[…] On trouve de telles « supérieures » dans les casses d’imprimeurs dès le xviie siècle. Par ailleurs, dès le début du xvie siècle, les appels de note sont marqués par des signes supérieurs comme « * », « a » « † », etc. Vers 1750, Fournier propose 4 (vraies) supérieures (aers) ; la casse parisienne, qui a duré en gros de 1850 à 1950, en comptait 8, appelées roselmit 7 ou eilmorst selon l’ordre de rangement dans les casses ; en 1934, Brossard en énumère 16 différents (a c d e f g h i k l m n o r s t) dans une police standard – elles suffisaient pour les abréviations courantes8.

On notera cependant qu’il manque toujours le g pour Mgr et le v pour Vve. Or, ces abréviations sont bien composées avec des lettres finales supérieures dans les manuels typographiques du xixe siècle. Puisait-on celles-ci dans les casses réservées aux travaux scientifiques ? ou les commandait-on spécialement ? Je l’ignore. Cela devait sans doute dépendre des ateliers.

Henri Fournier (1800-1888) explique que les lettres supérieures :

[…] ne servent ordinairement que comme signes d’abréviation. Les plus usitées sont l’e, l’o, le r et le s ; et, à moins d’une matière spéciale, il n’y en a que d’un petit nombre de sortes qui fassent partie des fontes. Les autres ne sont en usage que pour les ouvrages scientifiques, et elles se commandent particulièrement pour des cas semblables9.

Les chiffres supérieurs, eux, n’existaient pas dans la casse. Ils « […] ne sont d’habitude fondus que sur commande spéciale, de même que les chiffres inférieurs, usités dans certains travaux algébriques » (Daupeley-Gouverneur, op. cit.). C’est pourquoi on était obligé de « bricoler » au plomb comme aujourd’hui sur ordinateur.

Quelle taille ? quelle position ?

La taille des signes supérieurs ou en exposant n’est jamais précisée dans les sources, anciennes ou modernes, que j’ai consultées. « Petit œil », « moindre corps », « caractères plus petits » sont les seules indications données. Cependant, James Felici (200310) décrit les caractères supérieurs « spécialement dessinés » comme ayant une taille « de 30 à 50 % inférieure à celle des caractères “normaux” ».

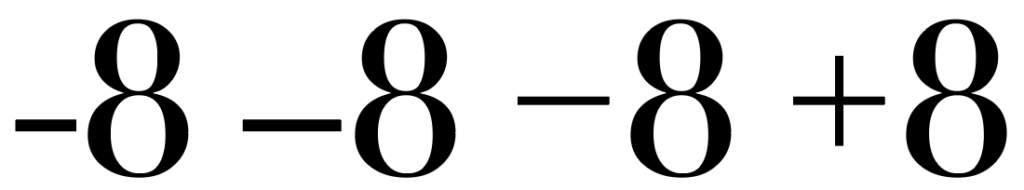

Quant à la position verticale respective des uns et des autres, c’est encore Felici qui en informe le plus clairement : idéalement, les signes supérieurs devraient être alignés par rapport au haut des jambages supérieurs11, alors que les exposants devraient être centrés par rapport à lui.

Divergences esthétiques

Les vrais caractères supérieurs ne sont disponibles que dans les polices OpenType. Pour certains, comme la typographe et graphiste Muriel Paris, « la tricherie proposée par les applications est tout à fait acceptable12 ». Pour d’autres, comme Felici, l’œil de ces lettres obtenues par réduction homothétique n’est pas assez gras (sur la notion d’œil, voir mon article).

C’était notamment l’avis de Lacroux (op. cit.) :

Il vaut mieux employer les « vraies » lettres supérieures, dont le dessin devrait — en principe… — offrir des corrections optiques […], mais rares sont ceux qui perdent leur temps à aller pêcher de vraies lettres supérieures dans les polices « expert ». Dans quelques années, quand les polices auront enfin acquis une saine corpulence et les logiciels de bons réflexes, la situation s’améliorera…

Contraintes techniques actuelles

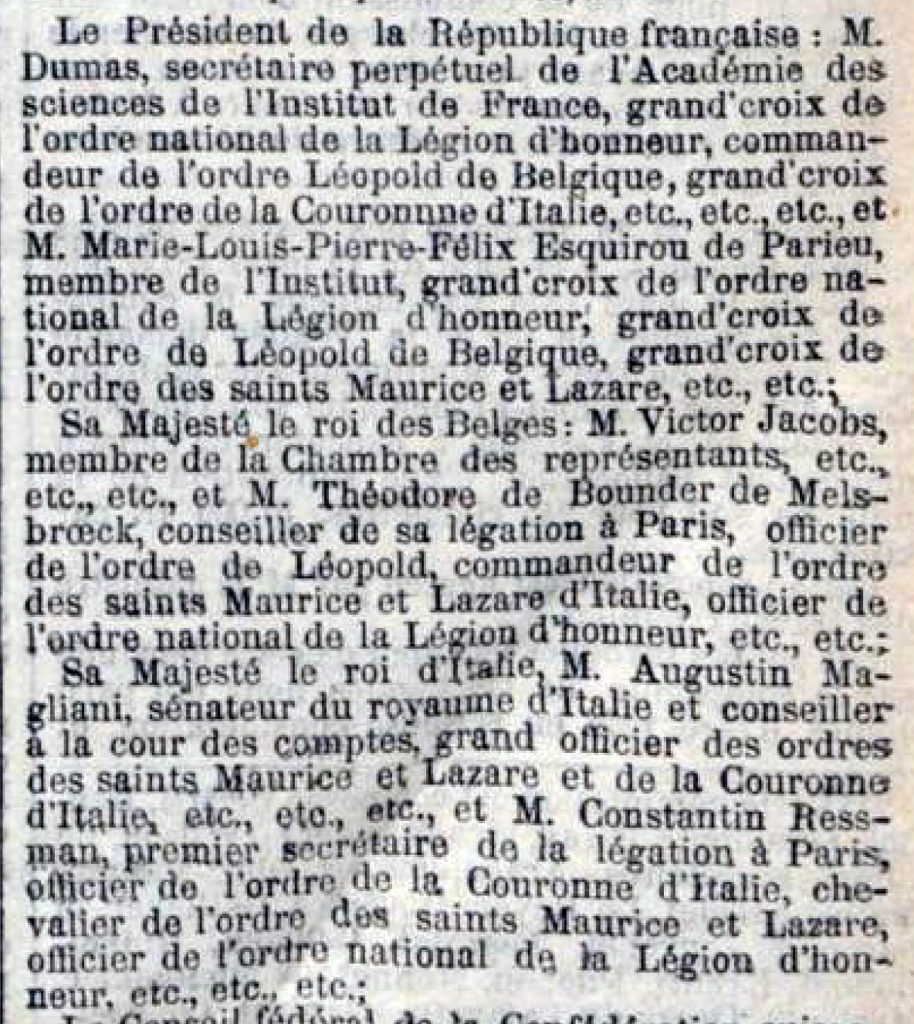

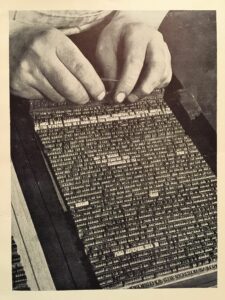

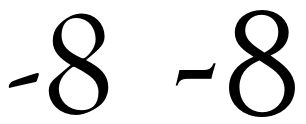

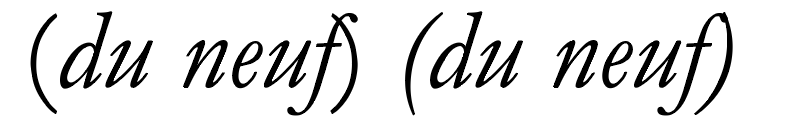

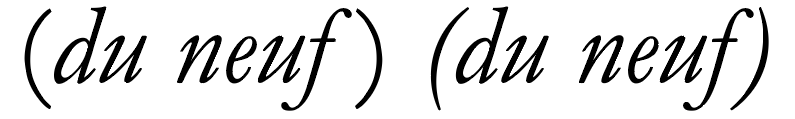

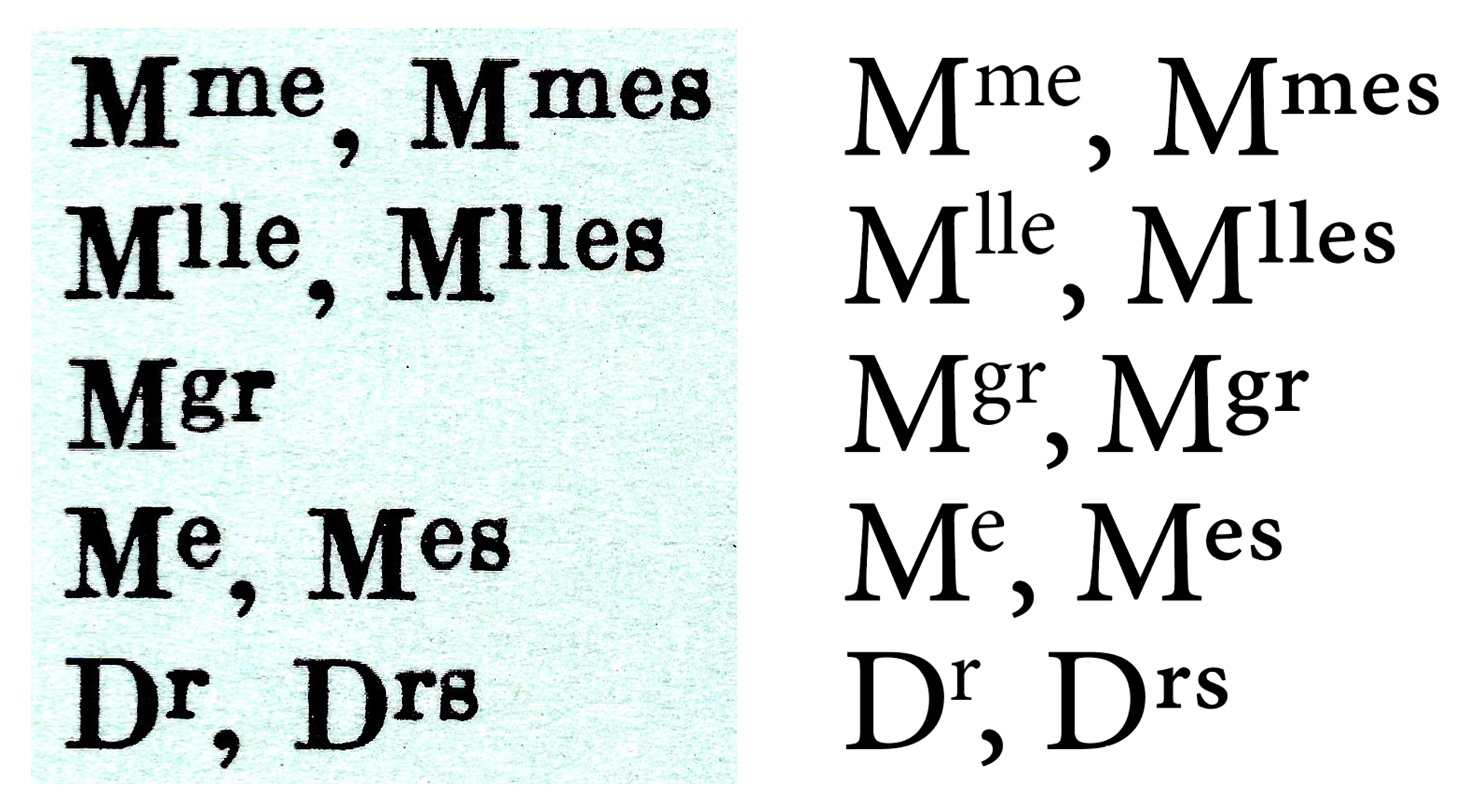

Comparons les supérieures imprimées dans le manuel de Daniel Auger (197613), alors professeur à l’école Estienne, aux caractères en « exposant/supérieur14 » calculés par le logiciel Adobe InDesign15 puis aux supérieures accessibles dans les polices OpenType (ici, Minion Pro) :

Si les supérieures calculées paraissent, en effet, « acceptables », elles sont « très ténu[e]s » (Felici). Les supérieures expert, elles, sont plus proches du modèle traditionnel.

Si l’on ne dispose pas de ces dernières, on peut créer les siennes (ou demander au graphiste de le faire), avec des lettres d’un corps 30 à 50 % inférieur au corps courant, dans une variante semi-grasse, décalées à la bonne hauteur. Pour InDesign, voir « Création d’un jeu de glyphes personnalisé » dans l’aide en ligne.

Dans un contexte où la production de documents, souvent destinés à la fois à l’impression et à la diffusion numérique, favorise la vitesse d’exécution, il n’est pas toujours aisé au correcteur d’imposer la distinction entre supérieur et exposant. Mais, dans l’édition soignée, il a plus de chances de faire valoir son point de vue.

Article modifié le 3 avril 2024.

- Voir notamment « Quelle est la distinction fondamentale entre “exposants” et “supérieurs” ? », Typographie, 5 janvier 1999, reproduit dans Orthotypographie, art. « Exposant ». — « Lettres supérieures/inférieures = exposants/indices ? », forumsmacg, 20 juin 2006. — « Notation nombre et exposant », fr.lettres.langue.francaise, « il y a 20 ans » (s. d.)., et encore « Exposant et lettre supérieure », Typographie, 10 juin 2012. ↩︎

- « Exposant », Orthotypographie, en ligne. Consulté le 31 mars 2024. ↩︎

- Dictionnaire encyclopédique du livre, III, Pascal Fouché, Daniel Péchoin et Philippe Schuwer (dir.), Paris : éd. du Cercle de la librairie, 2011, p. 785. ↩︎

- Groupe de Lausanne de l’Association suisse des typographes (AST), 7e éd., p. 238. ↩︎

- Notions de typographie à l’usage des écoles professionnelles, 3e éd., Paris : École professionnelle Gutenberg, 1895, p. 3. ↩︎

- Le Compositeur et le Correcteur typographes, Paris : Rouvier et Logeat, p. 33. ↩︎

- « Cette énumération lue comme un acronyme (les roselmit) est devenue un synonyme, aujourd’hui vieilli, de lettres supérieures. » — Dictionnaire encyclopédique du livre, op. cit. ↩︎

- « La fonte de ce numéro : Infini. Analyse des propriétés d’une fonte OpenType », La Lettre GUTenberg, no 45, mai 2022, p. 65. ↩︎

- Traité de la typographie, 3e éd. corr. et augm., Tours : A. Mame et fils, 1870, p. 62-63. ↩︎

- Le Manuel complet de typographie, Peachpit Press, p. 201-202. ↩︎

- Dans son exemple, le Guide du typographe place les appels de note au-dessus de la hauteur d’x. ↩︎

- « Pense-bête typo avant impression ou l’art du “rechercher/remplacer” », site Typomanie, s. d. Consulté le 31 mars 2024. ↩︎

- Préparation de la copie et correction des épreuves, Paris : INIAG, p. 146. ↩︎

- Adobe InDesign confond les deux modes de calcul, contrairement à QuarkPress. Voir la description de la « zone Exposant » et celle de la « zone Supérieur » dans le Guide QuarkPress en ligne. Consulté le 31 mars 2024. ↩︎

- Depuis vingt ans, c’est le logiciel de PAO le plus utilisé. ↩︎