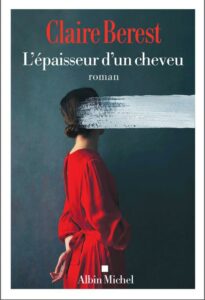

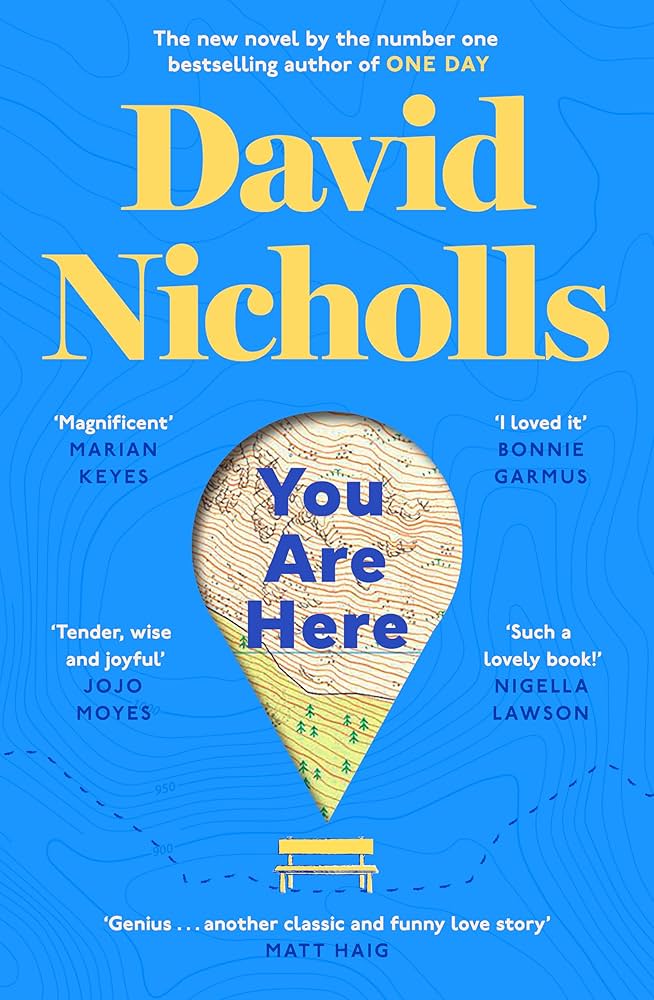

Ma consœur Caroline Abolivier m’a récemment informé que le dernier roman d’un auteur britannique à succès mettait en scène une correctrice. Je lui ai donc proposé de rédiger elle-même un compte rendu de sa lecture. C’est la première fois que j’ai une invitée et j’en suis ravi.

L’auteur britannique David Nicholls a séduit des millions de lectrices et de lecteurs avec Un jour, adapté en film, puis en série. Dans son dernier roman, You Are Here (non traduit en français à ce jour), son héroïne, Marnie, est une correctrice et relectrice de 38 ans. « Indépendante, seule », malheureuse en amour, mais non dénuée d’humour, elle part randonner dans un décor (et sous un climat) typiquement anglais.

Marnie considère que son travail consiste à faire preuve de précision, à « combler autant que possible les nids-de-poule susceptibles de rendre la lecture cahoteuse ». Elle se sait « conseillère, effacée, mais indispensable, signalant à l’auteur, par un geste discret, le morceau d’épinard coincé entre ses dents ». Les projets se suivent et, « de même qu’un dentiste ne se réveille pas en pleine nuit pour se demander si ses patients se sont bien brossé les dents, elle vérifie rarement si ses recommandations ont été suivies ».

Marnie observe que les jeunes auteurs « délaissent les guillemets » et qu’« il y a des modes dans l’usage des minuscules ». Elle regrette « le recours excessif aux points virgules qui transforme la lecture en une course de saut d’obstacles » et s’interroge : à quand une IA capable de corriger un roman à sa place, « en une nanoseconde » ? Elle repère les « adeptes du terme “éponyme” » et les « triples “mais” dans une même phrase ». Surtout, elle sait distinguer une « construction fautive » d’un « choix stylistique ».

Malgré « un maigre salaire », bien que « la notion même de congé soit extravagante, et la crainte de tomber malade bien trop prégnante », Marnie aime son métier. D’ailleurs, elle y excelle. Pour preuve, éditeurs et auteurs « la réclament, comme on réclamerait une coiffeuse ou un chirurgien en particulier ». Ils l’implorent comme on supplierait « un assassin d’accepter une ultime mission. Résultat, voilà trois ans qu’elle n’a pas pris de vacances. » Et, lorsqu’elle se décide enfin à partir randonner, elle profite de son trajet en train pour corriger un roman particulièrement sulfureux, « terriblement soulagée de n’avoir pas de voisin ». Un texte aussi riche en personnages qu’en péripéties orgiaques.

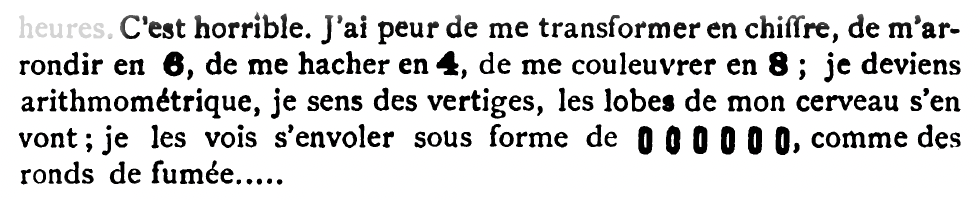

L’acte sexuel peut-il avoir un goût d’océan ?

À tel point que la voilà qui « doit prendre des notes sur sa serviette en papier pour comprendre qui fait quoi, traçant un enchevêtrement de flèches et d’initiales, telle une représentation de la bataille d’Austerlitz ». Après avoir vérifié l’emploi indifférencié (et douteux) de « PVC » et « latex », elle prend soin d’effacer son historique de recherche. Professionnelle, elle procède « de façon méthodique, se demandant si l’acte sexuel peut vraiment avoir un goût d’océan et, dans ce cas, si c’est positif. La réponse dépendant peut-être de l’océan dont il est question. Car qui voudrait boire l’eau de la Manche ? »

Alors que « sa deadline » approche, Marnie « trouve son tempo, elle enchaîne les chapitres, les scènes de sexe et de meurtre, anticipant l’identité du coupable (l’agent secret), goûtant une forme de plénitude dans son rythme, accédant au stade de la correction-relecture à l’état pur et suprême, comme une gamine face à un jeu d’arcade », dégommant les lettres superflues et traquant « les yeux gris devenus verts ».

Au gré d’une plume pince-sans-rire et ciselée, David Nicholls prend plaisir à confronter la solitude de son héroïne à la nature anglaise et aux interactions sociales nées de la randonnée. Un voyage propice à la découverte de soi et de l’autre, loin du refuge de l’appartement qui sert aussi, bien sûr, de bureau à Marnie.

David Nicholls, You Are Here, éd. Sceptre, 2024, 368 pages.

☞ Voir aussi Romans récents avec un personnage de correcteur.