Mes deux précédentes listes de correcteurs et correctrices célèbres et celle des ouvrages écrits par des correcteurs me fournissent la base d’un petit dictionnaire alphabétique (près de 250 noms). Je n’ai pas copié l’intégralité des informations figurant dans ces articles (s’y reporter si nécessaire).

NB — Ceci est un document de travail, à la mise en page rudimentaire. Je n’ai pas soigné la petite typographie.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Y Z

Abélanet Jean (1925-2019). Archéologue français, spécialiste des mégalithes des Pyrénées-Orientales (Wikipédia). — « Allocataire de recherches au CNRS entre 1968 et 1978 pour ses travaux en Préhistoire, il trouve un emploi de nuit comme correcteur au quotidien l’Indépendant après 1972 afin de compléter ses maigres émoluments » (MARTZLUFF, Michel. « Jean Abélanet, pionnier de l’archéologie en Pyrénées catalanes : Biographie et bibliographie de Jean Abélanet ». In : Roches ornées, roches dressées : Aux sources des arts et des mythes. Les hommes et leur terre en Pyrénées de l’Est. Actes du colloque en hommage à Jean Abélanet [en ligne]. Perpignan : Presses universitaires de Perpignan, 2005).

Antelme Robert (1917-1990). Poète, écrivain et résistant français (Wikipédia). — « Antelme entre en 1951, chez Gallimard comme lecteur correcteur de l’Encyclopédie de la Pléiade, dirigée par Raymond Queneau. Il y reste jusqu’en 1981 » (Les Ex-PCF, en ligne).

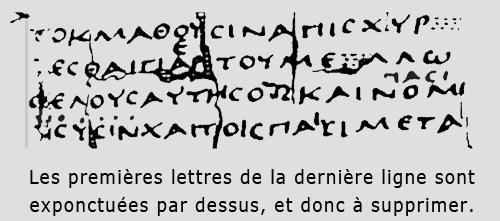

Antimaque de Colophon ou de Claros (400-348 av. J.-C.). « Poète et grammairien grec contemporain des guerres médiques. Ses œuvres sont aujourd’hui perdues : on en possède seulement quelques fragments » (Wikipédia). — « Antimaque de Colophon, poète lui-même, est, je crois, le plus ancien diorthonte [ou diorthôte], dont le travail, du moins en partie, soit arrivé jusqu’à nous » (Jean-Baptiste Dugas-Montbel, Histoire des poésies homériques, 1831, p. 78).

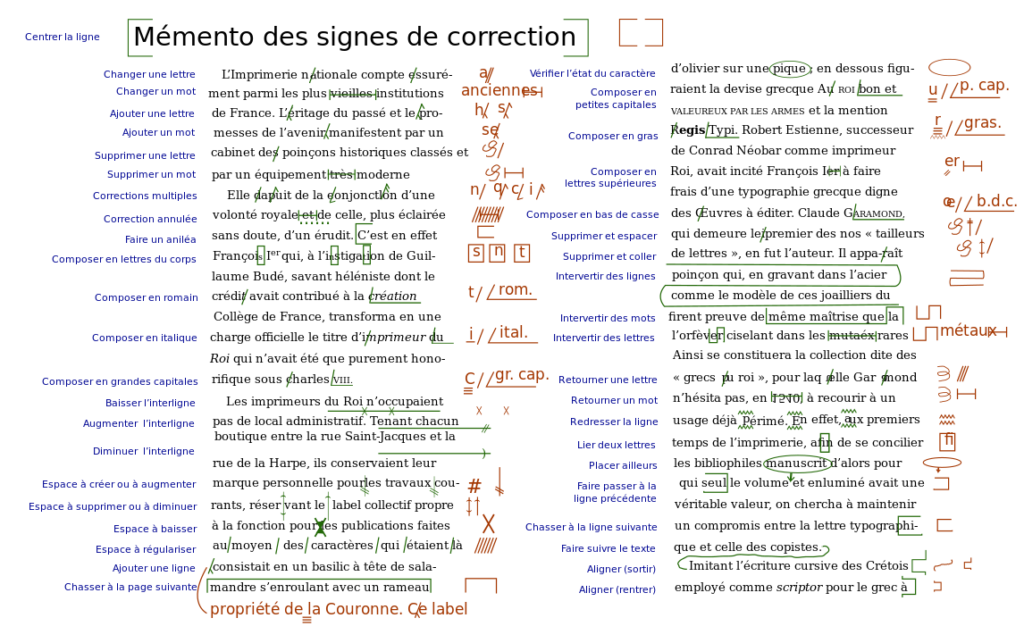

Auger Daniel (1932-2013, professeur à l’école Estienne). Préparation de la copie, correction des épreuves (1976). Grammaire typographique (2 t., 2003). Les Textes imprimés (2003).

Bade Josse (1461 ou 1462 – 1535). Jodocus Badius en latin, surnommé Ascensius, imprimeur et libraire d’origine belge, ayant principalement exercé en France, d’abord à Lyon puis à Paris. — « […] après avoir professé avec tant de distinction les belles-lettres à Lyon, fut correcteur chez Trechsel, dont il devint le gendre […] » (Larousse du xixe siècle). — « Correcteur chez Jean Trechsel, puis Robert Gaguin, installé à son compte en 1500 » (Encyclopédie Larousse).

Barbaut Jacques (né en 1960). Écrivain et poète français. — « En 2010, le correcteur Jacques Barbaut entreprenait d’établir un alphabet personnel qu’il vient enrichit du volume consacré à la lettre H » (Le Matricule des anges).

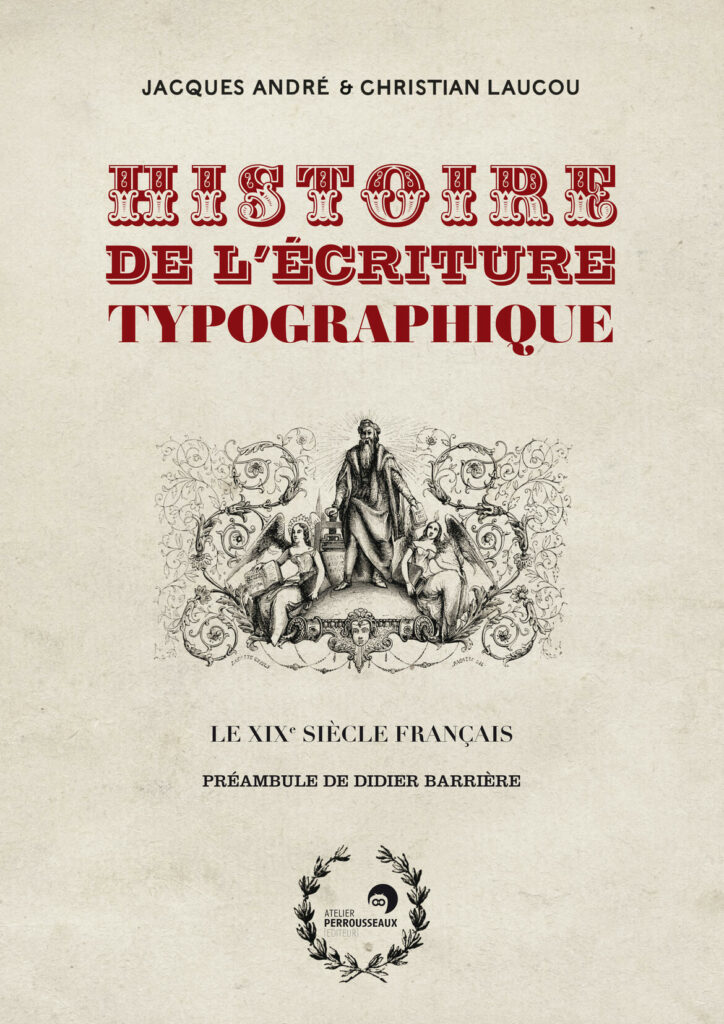

Barrière Didier (né en 1956). Correcteur à l’Imprimerie nationale puis à l’Atelier du livre d’art et de l’estampe de l’Imprimerie nationale, à Flers-en-Escrebieux (Nord), et responsable d’une petite bibliothèque historique à Paris. — « Son intérêt pour le livre en tant qu’objet total, notamment pour les curiosités littéraires et typographiques, l’a poussé à exhumer des textes insolites qui ont fait l’objet de publication dans des ouvrages (Un correcteur fou à l’Imprimerie royale : Nicolas Cirier, éd. des Cendres, 1987 ; Critiques de l’imprimerie par le docteur Néophobus, Cendres, 1989, recueil qui complète l’étude Nodier l’homme du livre parue aux éditions Plein Chant, 1989) et dans des articles pour diverses revues spécialisées » (éd. de l’Arbre vengeur). On lui doit aussi Souvenirs brouillés du palais typographique (2010), livre de mémoire sur l’Imprimerie nationale, en collaboration avec le photographe Olivier Doual.

Barzilay Alice (1952-2014). Directrice artistique du Monde diplomatique. — « Après avoir appris le métier de secrétaire de rédaction à Libération, cette amoureuse des textes, lectrice et correctrice de grande qualité tant pour la presse que pour l’édition et les catalogues d’art, travaille pour plusieurs autres publications, avant de rejoindre Le Monde diplomatique en septembre 1999 » (Le Monde diplomatique).

Benoit Anne-Marie (née en 1952). Rédactrice réviseure et enseignante, éditrice des 10e et 11e éd. du Ramat de la typographie (2012, 2017).

Béranger Pierre-Jean de (1780-1857). Chansonnier français. — « Béranger se présente à ma mémoire » (Ambroise Firmin-Didot, dans son discours d’installation comme président honoraire de la Société des correcteurs, le 1er novembre 1866).

Bergeret Jules (1831-1905). Personnalité militaire de la Commune de Paris. « Après avoir quitté l’armée, il est d’abord garçon d’écurie à Saint-Germain puis il devient correcteur d’imprimerie et typographe » (Wikipédia).

Bernard-Maugiron Jean (né en 1959). Correcteur typographe. Du plomb dans le cassetin (2010).

Bernier Alexandre. Président de la Société des correcteurs des imprimeries de Paris. Rédacteur de l’article « Correcteur » du Grand Dictionnaire universel du xixe siècle (1866-1876) de Pierre Larousse — Voir Le métier de correcteur selon Pierre Larousse, 1869.

Bernis François-Joachim de Pierre de (1715-1794). Diplomate, homme de lettres et prélat français qui fut ambassadeur à Venise (1752-1755), ministre d’État (1757), secrétaire d’État des Affaires étrangères (1757-1758) et enfin chargé d’affaires auprès du Saint-Siège (1769-1791). — « […] ma famille se rappelle encore l’abbé de Bernis, qui lisait des épreuves chez mon bisaïeul François Didot » (Ambroise Firmin-Didot, dans son discours d’installation comme président honoraire de la Société des correcteurs, le 1er novembre 1866).

Bernard Auguste (1811-1868). « Forézien, fils d’imprimeur, typographe chez Firmin-Didot et correcteur à l’Imprimerie nationale » (VERNUS, Isabelle. « Les Monumenta clunisiens : le sort des archives de Cluny au xixe siècle. In : Cluny après Cluny : Constructions, reconstructions et commémorations, 1790-2010 [en ligne]. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2013).

Berthier Pierre-Valentin (1911-2012). Journaliste, correcteur, poète, écrivain libertaire et pacifiste. Coauteur, avec Jean-Pierre Colignon, d’une dizaine de livres sur les particularités de la langue française. Les quatrième et cinquième parties de son autobiographie, Les Plumes (éd. Sutton, 2018, p. 211-388) évoquent ses années de correcteur, notamment au Monde de 1957 à 1976. — « Grâce à Louis Louvet et après son licenciement en septembre 1951, P.-V. Berthier put, dès décembre 1951, travailler comme correcteur à l’imprimerie Lang et à l’imprimerie La Renaissance à Paris. Au bout de trois mois, il entra chez Amiot-Dumont, maison d’édition disparue en 1956. Membre du syndicat des journalistes (autonome) après la guerre, il fut admis au syndicat des correcteurs de Paris le 1er mars 1953 et travailla dans divers journaux édités à Paris, dont Le Monde à partir de janvier 1957, et diverses imprimeries. En 1956, il fut correcteur (du 2 août au 30 novembre) à l’ONU à Genève » (Maitron). — Wikipédia.

Bettelheim Charles (1913-2006). Économiste et historien français. « J’ai été correcteur d’épreuves, rédacteur à Intourist, traducteur au Journal de Moscou, chargé de la doublure des films en français dans un studio […] » (Le Monde).

Bloy Léon (1846-1917). Romancier et essayiste français. — « Après la guerre, il revient habiter la rue Rousselet et reprend auprès de son vieux maître [Jules Barbey d’Aurevilly] les fonctions de secrétaire et de correcteur d’épreuves, qu’il partageait avec M. Landry » (L’Agora).

Bodenstein Andreas (1486-1541). Andreas Rudolf Bodenstein, ou encore Andreas Rudolff-Bodenstein von Karlstadt, le plus souvent dénommé Karlstadt, aussi orthographié Carlstadt, réformateur allemand, considéré comme un précurseur du spiritualisme (Wikipédia). « Exilé à Zurich, il est accueilli par Zwingli, qui lui procure un emploi de correcteur dans une imprimerie et lui obtient un poste de diacre » (Universalis).

Bocquet Léon (1876-1954). — Poète et romancier français (Wikipédia). — « En 1914, Léon Bocquet […] est correcteur de langues anciennes à l’Imprimerie nationale et cette profession lui assure suffisamment de revenus financiers pour qu’il puisse, à côté, s’adonner au plaisir d’écrire » (Chantal Dhennin, « Léon Bocquet (1876-1954), guerre et littérature » Carnets, 2/5, 2015).

Bontemps Charles-Auguste (1893-1981). Comptable, correcteur d’imprimerie, conférencier et militant pacifiste, naturiste et écrivain libertaire (Wikipédia).

Bounine Ivan (1870-1953). Écrivain russe, auteur de poèmes, de nouvelles et de romans, lauréat du prix Nobel de littérature en 1933. Il est considéré comme l’un des plus grands prosateurs russes xxe siècle (Wikipédia). — « Jeune et pauvre, il avait exercé tous les métiers : il avait été successivement traducteur dans, un journal, correcteur d’imprimerie, fonctionnaire de province, bibliothécaire, libraire ; il songeait à devenir peintre » (Le Monde).

Boutmy Eugène (1828-19..?). Correcteur d’imprimerie. Dictionnaire de l’argot typographique (1883) — Voir De savoureux portraits de correcteurs.

Bouton Solène. Présidente de l’Association des correcteurs de langue française (ACLF).

Brassens Georges (1921-1981). Auteur-compositeur-interprète français. — Voir Georges Brassens, correcteur du Libertaire.

Breton André (1896-1966). Poète et écrivain français, principal animateur et théoricien du surréalisme. — « “[…] de vous recommander un jeune homme dont la situation me touche et auquel vous pourrez peut-être donner les moyens d’échapper aux plus graves difficultés. Il est étudiant en médecine et s’occupe passionnément de littérature.” Le jeune homme est André Breton, qui a décidé d’arrêter ses études pour se livrer à son exclusive passion, et à qui son père a coupé les vivres. Le père a pris contact avec Valéry, qui a tenté de le calmer et veut aider le jeune poète à se débrouiller jusqu’à ce que sa situation s’éclaircisse. Paulhan l’engage comme correcteur. » (Denis Bertholet, Paul Valéry, Plon, 1995). — « André Breton, correcteur, vraiment correcteur, au sens correcteur d’imprimerie, d’un Du côté de Guermantes, dont il monte les “paperoles” en semblant passer à côté de l’immensité de l’entreprise. » (Bernard-Henri Lévy, « Les mots de Sartre. Le jour où Proust et Joyce se sont rencontrés. La mort de François Baudot », Le Point, 11 mai 2010).

Bricianer Serge (1923-1997). Dit Georges Cousin, écrivain et militant internationaliste français du xxe siècle, actif notamment dans les groupes de l’extrême-gauche dissidente « Socialisme ou Barbarie » et « Informations et Correspondance ouvrières ». Il est l’un des auteurs de La Grève généralisée en France, ouvrage de référence sur la période Mai 1968. Aussi traducteur, fourreur, correcteur (Wikipédia).

Brisville Jean-Claude (1922-2014). Écrivain français, dramaturge, romancier et auteur pour la jeunesse. — Lecteur-correcteur chez Hachette de 1951 à 1958 (Who’s Who in France).

Brossard Louis-Emmanuel (1870-1939). Correcteur typographe puis directeur d’une imprimerie. Chevalier de la Légion d’honneur. Le Correcteur typographe. I. Essai historique, documentaire et technique (1924) ; II. Les règles typographiques (1934).

Broyart Benoît (né en 19??). Auteur et éditeur français. — « Quand on épluche son CV, presque tous les arcanes de la chaîne du livre s’y retrouvent. Employé de librairie de 1997 à 2001, auteur de 80 ouvrages, rédacteur d’une centaine d’articles pour le magazine d’actualité littéraire Le Matricule des anges, correcteur pour une maison d’édition, éditeur depuis 2019… Et désormais libraire depuis quelques jours » (ActuaLitté).

Brun Marcellin-Aimé (1778-183?). Imprimeur à Nantes de 1806 à 1817, puis prote à Paris, chez Jules Didot. Manuel pratique et abrégé de la typographie française (1825).

Bruneau Alfred (1857-1934). Compositeur, chef d’orchestre et critique français. — « Il travaille comme correcteur chez l’éditeur de musique Georges Hartmann » (Universalis).

Bruno Giordano (1548-1600). Frère dominicain et philosophe napolitain, brûlé vif pour athéisme et hérésie. — « […] à Genève, […] il […] survit comme correcteur d’imprimerie » (Le Monde, 17 février 2000).

Buloz François (1803-1877). Patron de presse français, directeur de la Revue des Deux-Mondes. — « Fils de cultivateurs, chimiste de formation, François Buloz est d’abord prote d’imprimerie, puis compositeur d’imprimerie et correcteur » (Wikipédia). — « […] il entra alors dans une imprimerie où il apprit le métier de typographe : il y réussit, et devint même un assez habile ouvrier. En 1825, il fut admis à l’imprimerie de l’archevêché comme correcteur. De huit heures du matin à huit heures du soir, le jeune Buloz était chargé de la lecture des épreuves ; tous les livres latins ou français lui passaient par les mains : ce dut être excellent pour compléter ses humanités » (Marie-Louise Pailleron, François Buloz et ses amis, 1918). — « Enfin, en 1828, F. Buloz entra, comme correcteur encore, à l’imprimerie d’Éverat, 18, rue du Cadran. C’est là que se décida son avenir, et qu’il abandonna le métier de typographe, pour devenir directeur de [r]evue » (ibid.).

Caër Jean-Claude (né en 1952). Poète français. — « Il fut longtemps correcteur au Journal officiel. Il est membre du comité littéraire de la revue électronique de littérature Secousse » (Wikipédia).

Cahen Janine (1931-2011). Enseignante puis correctrice au quotidien Le Monde et militante anticolonialiste. — « Revenue en France dans les années 1970, Janine Cahen travaille, entre autres, à l’hebdomadaire Jeune Afrique, puis à la Revue d’études palestiniennes d’Elias Sanbar. En 1983, elle arrive au Monde, rue des Italiens, où le quotidien d’Hubert Beuve-Méry l’embauche comme correctrice. Elle y reste cinq ans » (Le Monde).

Calet Henri (1904-1956). Écrivain, journaliste, homme de radio français, humaniste et libertaire. — « Après ses études, il exerça divers petits métiers : clerc d’huissier, employé, etc. Il fut aussi correcteur d’imprimerie » (Henri Calet, Fièvre des polders, « L’Imaginaire », Gallimard, 2018). — « Sa vie d’errance finit par se stabiliser à Paris, où Jean Paulhan lui trouve un emploi de correcteur qui lui laisse du temps pour se consacrer à l’écriture » (Médiapart, 9 août 2017).

Canavaggia Marie (1896-1976). Traductrice professionnelle française et, pendant vingt-cinq ans, secrétaire littéraire de Louis-Ferdinand Céline, dont elle corrigea les épreuves. Lire le détail de sa collaboration avec Céline sur Wikipédia.

Caragiale Ion Luca (1852-1912). Écrivain roumain. — « […] il fait plusieurs métiers, correcteur et collaborateur dans différents journaux, inspecteur scolaire, directeur général des théâtres, sa plume seule ne lui suffisant pas pour vivre » (Le Matricule des anges).

Carco Francis (1886-1958). Écrivain, poète, journaliste et parolier français. — « Carco entra dès lors comme lecteur et correcteur-typographe à la Belle Édition de Francois Bernouard, située rue Dupuytren, où chaque collaborateur allait à son tour actionner une presse à bras gémissante et d’antique modèle (Emmanuel Aegerter, Pierre Labracherie, Au temps de Guillaume Apollinaire, Julliard, 1945).

Carle Gilles (1928-2009). Graphiste plasticien, réalisateur, scénariste, monteur et producteur québécois. — « Il subvient à ses besoins en exerçant tous les métiers : il se fait laitier, camionneur, draveur, bûcheron, mineur, comptable, dessinateur, danseur, figurant et correcteur d’épreuve[s] selon les besoins du moment et les occasions qui se présentent à lui » (L’Agora).

Castellion Sébastien (1513-1563). Humaniste, bibliste et théologien protestant savoyard (Wikipédia). — « […] partit pour Bâle en 1545, où après quelques années difficiles (il exerça divers métiers, dont correcteur d’imprimerie), il est nommé en 1553 professeur de grec à l’Université » (Irène Mainguy, « Notes de lecture », dans La Chaîne d’union, 2010/4 (n° 54), p. 87-90).

César Chico (né en 1964). Francisco Gonçalves César, chanteur, compositeur, écrivain et journaliste brésilien. — « Après avoir goûté, tour à tour, aux métiers de journaliste, libraire et correcteur, le petit homme à la peau noire […] a posé sa voix susurrante et légèrement éraillée sur des compositions raffinées, principalement de forró, musique de son Nordeste natal » (L’Humanité).

Chalmin Pierre (né en 1968). Écrivain français. — « À la fin des années 1980, il échoue au concours d’entrée à l’école de la rue d’Ulm qu’il n’a pas préparé, entreprend de vagues études de droit et vit de petits métiers : nègre, sous-titreur, correcteur » (L’Éditeur).

Chappuys Gabriel (v. 1546 – 1613). Aussi orthographié Gabriel Chapuis, historiographe de France originaire de Touraine (Wikipédia). — « À Lyon, entre 1574 et 1583, Chappuys occupa les fonctions de “prélecteur” et de correcteur d’imprimerie, chez Cloquemin et chez Honorat » (BALSAMO, Jean. « Traduire de l’italien : Ambitions sociales et contraintes éditoriales a la fin du xvie siècle ». In : Traduire et adapter à la Renaissance [en ligne]. Paris : Publications de l’École nationale des chartes, 1998).

Chappuzeau Samuel (1625-1701). Auteur dramatique et rédacteur de la première histoire du théâtre français français. — « Spolié de son héritage par ses beaux-frères selon ses dires, il tente de vivre de son savoir et sa plume, d’abord en Hollande, puis à Lyon à partir de 1651, où il s’établit comme correcteur d’imprimerie et où il publie ses premiers livres » (SCHAPIRA, Nicolas. « La communauté réformée parisienne au xviie siècle et ses écrivains. In Les Protestants et la création artistique et littéraire : (Des Réformateurs aux Romantiques) [en ligne]. Arras : Artois Presses Université, 2008). — Wikipédia.

Charles-Albert (1869-1957). Né Charles Daudet, « critique d’art et militant anarchiste, collaborateur des Temps nouveaux, de L’Humanité nouvelle et du Journal du peuple. Enseignant de philosophie au collège de Sedan d’abord, Charles-Albert travaille par la suite comme correcteur d’imprimerie » (« Notices sur les auteurs des articles ». In : Émile Zola au pays de l’Anarchie [en ligne]. Grenoble : UGA Éditions, 2006).

Chateaubriand François-René de (1768-1848). Écrivain, mémorialiste et homme politique français. — « L’académicien Charles Nodier fut correcteur d’imprimerie. Chateaubriand occupa le même emploi à Londres où la tourmente révolutionnaire l’avait jeté dénué de toutes ressources » (note de la chanson Embauchés sous l’aimable loi / Du grand saint Jean Porte-Latine, 1858).

Chollet Louis (1864-1949). Journaliste, poète, correcteur. Petit manuel de composition à l’usage des typographes et des correcteurs (1912).

Claye Jules (1806-1886). Imprimeur-libraire, fondeur de caractères et éditeur ; a été prote de l’imprimerie d’Henri Fournier. Manuel de l’apprenti compositeur (1871).

Colignon Jean-Pierre (né en 1941). « Plus jeune correcteur de France, à 18 ans et demi, travaillant en imprimerie, dans le labeur-presse, avant de devenir chef du service de la correction du journal Le Monde. » A écrit plus de soixante ouvrages, dont La Ponctuation, art et finesse (1975), Un point, c’est tout ! La ponctuation efficace (1992), La majuscule, c’est capital ! (2005), Dictionnaire orthotypographique moderne (2019) et Écrire sans faute[s]. Dictionnaire moderne et pratique des difficultés du français (2022).

Chumacero Alí (1918-2010). Poète, essayiste et éditeur mexicain. Il a été membre, de 1964 à sa mort, de l’Académie mexicaine de la langue. — « En tant qu’auteur, éditeur, rédacteur et correcteur, Alí Chumacero est une figure clé de l’histoire du Fondo de Cultura Económica, maison d’édition pour laquelle il travailla cinquante ans. Il y est connu pour avoir corrigé une centaine d’œuvres, parmi lesquelles le Pedro Páramo de Juan Rulfo. Il a nié à plusieurs reprises avoir amélioré drastiquement la qualité de l’œuvre par sa correction mais la rumeur sur la véracité de cette information persiste » (Wikipédia).

Clampitt Amy (1920-1994). Poétesse américaine. — « Née dans le Midwest américain, Amy Clampitt gagna New York pour y poursuivre des études qu’elle abandonna pour travailler comme secrétaire, puis comme bibliothécaire avant de devenir relectrice-correctrice indépendante » (Le Matricule des anges).

Claro (né en 1962). Christophe Claro, plus connu sous le nom de Claro, écrivain, traducteur et éditeur français. — « Après des études de lettres supérieures au lycée Lakanal de Sceaux, il travaille en librairie de 1983 à 1986, et devient correcteur pour différentes maisons d’édition » (Wikipédia), dont le Seuil (Radio France).

Crenius Thomas (1648-1728). Né Thomas Theodor Crusius. Orientaliste, philologue, correcteur d’imprimerie (BnF). — « […] brandebourgeois d’origine (1648), a erré entre l’Allemagne, la Hongrie et la Hollande, pour devenir enfin correcteur d’épreuves à Rotterdam et à Leyde […]. » (Luciano Canfora, « La culture classique à Rovereto dans la première moitié du 18e siècle : parcours de lecture de G. Tartarotti », La Revue de la BNU [en ligne], 6 | 2012).

Cyrnæus Petrus (1447-v. 1506). Pierre Felce, dit aussi Pietro Cirneo, prêtre et historien corse. « Après avoir fait toutes sortes de métiers, il s’attacha à Benedictus Brognolius, professeur de latin et de grec à Venise, et suivit ses leçons pendant douze ans. Plus tard il fut professeur, puis correcteur d’imprimerie, et il entra enfin dans les ordres, où il trouva le repos nécessaire pour se livrer à ses études » (Larousse).

Daupeley-Gouverneur Gustave (1842-1906). Imprimeur, ancien correcteur de l’imprimerie Claye. Le Compositeur et le Correcteur typographes (1880).

Davantès l’aîné Pierre (1525-1561). Dit Antesignanus, humaniste et musicien actif à Lyon et Genève au milieu du xvie siècle. « […] même s’il avait pu être correcteur à l’occasion, comme certains humanistes, il ne fut sûrement pas imprimeur (le psautier qu’il édite en 1560 est imprimé par Michel Du Bois) » (Wikipédia).

Debeljanov Dimco (1887-1916). Poète bulgare. — « Après des études inachevées de droit et de lettres, Debeljanov travailla comme rédacteur, traducteur et correcteur au sein de la “famille” d’artistes (Liliev, Konstantinov, Podvarzacov) réunie autour de la revue le Chaînon » (Encyclopédie Larousse).

Delahaye Gilbert (1923-1997). Auteur belge de littérature d’enfance et de jeunesse et accessoirement de poésie. C’est un des auteurs des albums illustrés Martine (Wikipédia). — Correcteur de l’imprimerie Casterman (Florian Moine and Sylvain Lesage, « Martine aux archives : appréhender l’auctorialité sérielle dans les archives Casterman », Strenæ, 22, 2023).

Deligny Pierre (1926-2005). Ancien chef correcteur adjoint de l’Encyclopædia Universalis. Correcteur bénévole de Georges Simenon. — Voir Georges Simenon et ses correcteurs.

Denck Hans (v. 1495 – 1527). Théologien allemand, proche des anabaptistes. — « Né à Habach (Haute-Bavière), Hans Denck entre à dix-sept ans à l’université d’Ingolstadt. Il poursuit ses études à l’université de Bâle et se perfectionne en latin, grec et hébreu, tout en travaillant comme correcteur dans une imprimerie » (Universalis).

Denis Jules. Chef correcteur de l’imprimerie Georges Thone, à Liège. Grammaire typographique (1952).

Derenbourg Joseph (1811-1895). Joseph Naftali Derenbourg, historien et orientaliste franco-allemand. — « célèbre hébraïsant et talmudiste français […]. Docteur en philosophie en 1834, M. Derenbourg vint se fixer à Paris en 1838, et fut nommé en 1859 correcteur à l’Imprimerie nationale, puis chargé plus spécialement des impressions orientales en 1886 » (Gallica).

Didion Joan (1934-2021). Romancière, journaliste, essayiste et scénariste américaine. — « Après des études de littérature à l’université de Berkeley, elle part en 1956 pour la capitale culturelle de la côte est des Etats-Unis, où elle débute comme correctrice chez Vogue » (La Croix, 23 décembre 2021).

Dolet Étienne (1509?-1546). Philologue érudit et imprimeur, correcteur et lecteur d’épreuves (chez Sébastien Gryphe, à Lyon, en 1534). Brûlé vif avec ses livres, place Maubert à Paris (Universalis).

Dorat Jean (1508-1588). En latin Auratus, dit d’Aurat, nom de plume de Jean Dinemandi, écrivain et helléniste français. — « […] avoir exercé à Paris ses talents de correcteur chez les imprimeurs les plus prestigieux du temps, il fut nommé en 1556 professeur de grec au Collège royal (l’actuel Collège de France), car il était l’un des meilleurs hellénistes de son temps. Plus tard, il décida d’abandonner sa charge au profit de son gendre et devint poète royal en langues grecque et latine, fonction qu’il occupa jusqu’à sa mort » (Colloque international Jean Dorat, 6-8 juin 2001).

Doringe (19..-20..). Née Henriette Blot, journaliste et traductrice de l’anglais en français. « Correctrice attitrée » de Georges Simenon. — Voir Georges Simenon et ses correcteurs.

Drouet Juliette (1806-1883). Née Julienne Joséphine Gauvain, actrice française, compagne de Victor Hugo pendant près de cinquante ans (Wikipédia). — « […] a également été sa première lectrice, sa copiste et sa correctrice […] » (Le Libraire, n° 39, mars-avril 2007).

Ducharme Réjean (1941-2017). Écrivain, dramaturge, scénariste, parolier et sculpteur québécois (Wikipédia). — « […] le célèbre Ducharme était, à Québec-Presse, correcteur d’épreuves anonyme (personne ne le savait) […] » (Robert Lévesque, « Avec les vides ! », Le Devoir, 3 novembre 1990). — Les protagonistes de son roman L’Hiver de force (1973) sont correcteurs (voir La bibliothèque du correcteur).

Draudius Georg (1573-1635). Ou Georg Draut ou Draud, philologue, théologien et bibliographe allemand, fils d’un pasteur luthérien. — « Comme son père, il se destinait au pastorat, mais le manque de moyens l’obligea à travailler pour subvenir à ses besoins. C’est alors qu’il se rendit à Francfort où il se plaça chez un imprimeur, Nicolas Bassäus, en qualité de correcteur. Il y resta près de dix ans, de 1590 à 1599, et, parvenu aux fonctions de prote, il se retira pour exercer le ministère évangélique, après avoir pu passer tous ses examens » (Gallica).

Dübner Johann Friedrich (1802-1867). Philologue allemand, « vient dès 1832 se fixer à Paris, où il prend une part active à tous les grands travaux de la librairie Firmin Didot (Thesaurus linguæ græcæ, Collection grecque-latine) » (Wikipédia). — Cité par Larousse.

Duchâtel Pierre (v. 1480-1552). Du Chastel, Castellanus, ou Pierre Castellan, aumônier de François Ier, lettré, évêque, maître de la Librairie du Roi et directeur du Collège royal (actuel Collège de France).— « À la recommandation d’Érasme, il est employé pendant quelque temps à Bâle en Suisse comme correcteur dans l’imprimerie de Froben » (Wikipédia).

Duchêne Georges (1824-1876). Publiciste français. — « Compositeur dans l’atelier de la maison Mame à Tours (1848), puis compositeur et correcteur dans plusieurs imprimeries de Paris, il fut délégué des typographes aux séances de la commission du travail (1848), créa un journal, le Représentant du peuple, auquel il sut attirer la collaboration de Proudhon, devint gérant du Peuple et, poursuivi en cette qualité, fut enfermé à Sainte-Pélagie, à Mazas, à Clairvaux et à Belle-Isle. Délivré par l’amnistie de 1852, il collabora au Manuel du spéculateur de Proudhon, au Dictionnaire des communes édité par Hachette, et entra dans la rédaction du Courrier français en 1867. Plus tard, il fut rédacteur en chef du Havre, de l’Écho du Nord, et en 1871, collabora à la Commune » (Gallica).

Ducher Gilbert (1490-15..). Poète (Wikipédia). — « Poèmes, liminaires et colophons nous renseignent ainsi sur les grandes étapes de sa vie, d’Aigueperse à Lyon, en passant par Paris et la Savoie. Éditeur de textes modernes et anciens (Pline, Martial, etc.), correcteur d’imprimerie, professeur et poète néo-latin, il est un parfait exemple de ces “Apollons de collège” que moqua jadis Lucien Febvre » (« Comptes rendus », Réforme, Humanisme, Renaissance, 2016/1-2, n° 82-83, p. 231-251).

Duclerc Charles (1812-1888). Homme politique français, président du Conseil et ministre des Affaires étrangères (août 1882 – janvier 1883), ministre des Finances (mai-juin 1848). — « Engagé comme correcteur au journal Le Bon Sens en 1836, il entame alors une carrière dans le journalisme en devenant rapidement rédacteur » (Wikipédia).

Duffau Hélène (née en 1965). Autrice française. — « Elle se consacre à sa matière de prédilection, l’écriture (et ce qui l’entoure) : écrivaine, animatrice d’ateliers d’écriture, formatrice, correctrice, porteuse de projet culturel autour de l’écriture » (Booknode).

Dumont Jean (1853-1927). Typographe, ancien correcteur à l’Indépendance belge, directeur de la fonderie typographique Vanderborght et de l’École professionnelle de typographie à Bruxelles. Vade-mecum du typographe (1891).

Dutilleul Émile (1883-1948). Trésorier national du Parti communiste français et député communiste de la Seine (Wikipédia). — « Émile Dutilleul, qui n’a pas son certificat d’études, après plusieurs petits métiers, s’instruit en étant typographe. Sa bonne orthographe, son goût de la lecture, lui permettent ensuite d’exercer les fonctions de correcteur » (GRÈZES-RUEFF, François. « Chapitre premier. Les primaires ». In : La culture des députés français (1910-1958) : Essai de typologie [en ligne]. Toulouse : Presses universitaires du Midi, 1994).

Eekhoud Georges (1854-1927). Écrivain flamand d’expression francophone, homosexuel et anarchiste belge (Wikipédia). — « Il entre comme aide-correcteur au journal anversois Le Précurseur pour le modeste salaire de cinquante francs par mois » (LUCIEN, Mirande. « 1873-1881. Les années d’apprentissage ». In : Eekhoud le rauque [en ligne]. Villeneuve d’Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 1999).

Emont Fabrice (né en 1975). Lecteur-correcteur, traducteur et romancier (Babelio).

Érasme (1466?-1536). Chanoine régulier de Saint-Augustin, philosophe, humaniste et théologien néerlandais. — « Érasme l’énonce en 1505 dans sa préface aux Adnotationes de Lorenzo Valla : la perfection du texte écrit est une des ambitions les plus hautes ; elle impose une vigilance d’autant plus exigeante que “l’imprimerie […] répand aussitôt une faute unique en mille exemplaires […]”. Ainsi, l’humaniste sera souvent un homme qui travaille au cœur de l’atelier typographique » (Yann Sordet, p. 290, voir mon article).

Essénine Sergueï (1895-1925). Poète russe. — « En 1913, il travaille comme correcteur à Moscou » (Universalis).

Estienne Henri (1528/1530 – 1598). Imprimeur, philologue, helléniste et humaniste français, fils de l’imprimeur Robert Estienne. — « Adolescent, il avait commencé à corriger les textes grecs, en travaillant avec son père sur les épreuves d’une magnifique édition de Denys d’Halicarnasse, un exemple impressionnant des “grecs du roi” que Robert publia en 1547 » (Anthony Grafton, « Les correcteurs d’imprimerie et les textes classiques », dans Des Alexandries I. Du livre au texte (dir. Luce Giard et Christian Jacob), BnF, 2001, p. 427).

Faucier Nicolas (1900-1992). Militant anarcho-syndicaliste, exerça périodiquement le métier de correcteur des années trente à soixante, notamment au Journal officiel. Auteur de La Presse quotidienne (1964) — voir mon article.

Favier Emmanuelle (née en 1980). Romancière, poétesse, dramaturge et nouvelliste française. — « Correctrice-relectrice à Mediapart […] » (Le Matricule des anges).

Féval Paul (1816-1887). Romancier français. — « Son œuvre abondante, composée de plus de 70 romans populaires édités en feuilleton et de près de 70 nouvelles […] eut un succès considérable de son vivant, égalant celles d’Honoré de Balzac et d’Alexandre Dumas » (Wikipédia). — Correcteur au Nouvelliste (Universalis).

Fletcher Susan (née en 1979). Romancière britannique. — « Avant de se consacrer à l’écriture, elle a effectué de nombreux petits boulots comme serveuse, libraire, ou encore correctrice » (Lisez !).

Forster John (1812-1876). Écrivain et biographe britannique. — « […] fut le plus proche ami, le confident de Dickens, et son ouvrage biographique, la Vie de Charles Dickens en trois volumes (1872-1874), constitue […] le document indispensable à toute étude sur Dickens […]. En 1832, il entre au True Sun comme critique, mais, à la suite de sa rencontre avec Leigh Hunt, il va se transformer en agent d’affaires, conseiller et correcteur des écrivains en vue de cette époque » (Encyclopédie Larousse).

Frankel Léo (1844-1896). Militant syndicaliste et socialiste hongrois d’origine juive. Prend une part active à la Commune de Paris de 1871. Ouvrier d’orfèvrerie, correcteur puis journaliste (BM Lyon).

Franklin Benjamin (1706-1790). Imprimeur, écrivain, physicien, diplomate américain.

Frey Antoine (1780-18..). Prote et correcteur, notamment des imprimeries de Jean-Georges-Antoine Stoupe, de Pierre Didot et de Pierre Plassan. Manuel nouveau de typographie (2 t., 1835). Principes de ponctuation fondés sur la nature du langage écrit (1824).

Froben Johann (1460-1527). Imprimeur et éditeur bâlois. — « Associé, à partir de 1493, à Johann Petri, et à partir de 1500 environ, à Johann Amerbach dont il a été le correcteur, travaillant ensemble jusqu’en 1512 » (BnF). — « Un livre où il y a des fautes n’est pas un livre » (cité par J.-B. Prodhomme dans le Dictionnaire universel des connaissances humaines, de Benestor Lunel, 1857-1859).

Fröhlich Gustav (1902-1987). Acteur, réalisateur et scénariste allemand. — « À l’âge de gagner sa vie, il retourna aux environs de Hanovre et entra à la rédaction d’un tout petit journal, dans une toute petite ville de la région. Il y était à la fois rédacteur, critique théâtral, correcteur, publiciste, guichetier, et, pour tout ce travail, il gagnait 35 marks par mois » (Cinémonde, n° 77, 10 avril 1930).

Gaillard Roger (1904-1947). Syndicaliste et militant communiste français (Wikipédia). Correcteur au Petit Journal (à partir de 1929) puis au Journal officiel en 1932 (Maitron).

Ganderax Louis (1855-1940). Ancien directeur de la Revue de Paris et fin correcteur. — Voir Nécrologie de Louis Ganderax, par Émile Henriot, 1940.

Giauque Francis (1934-1965). Poète suisse. — « Il interrompit ses études, se sentant attiré par les métiers du livre. Tour à tour, il fut libraire et correcteur d’imprimerie, mais le désespoir le gagna. La vie devint impossible. […] Le 13 mai 1965, il met fin à ses jours, laissant une œuvre importante qui ne paraîtra que quelques années après sa mort grâce à ses amis Georges Haldas et Hughes Richard » (Booknode).

Gibeau Yves (1916-1994). Écrivain français. — « Il tâte du journalisme [à Combat de 1947 à 1952], écrit des chroniques de variétés et de music-hall et sympathise avec Boris Vian. Cet amoureux de la langue dont les écrivains favoris s’appellent Henri Calet, Alexandre Vialatte, Raymond Guérin, Emmanuel Bove et Antoine Blondin entre à Constellation comme correcteur, avant de passer secrétaire de rédaction à L’Express – journal pour lequel il compose les grilles de mots croisés (Le Dilettante). — « Ses confrères journalistes le tenaient pour un correcteur particulièrement scrupuleux » (L’Union).

Gilbert Muriel (née en 1965). Correctrice au Monde, autrice, chroniqueuse sur RTL. Au bonheur des fautes. Confessions d’une dompteuse de mots (2017) et autres ouvrages sur la langue française.

Gilles Jean (né vers la fin du xve siècle). J. Aegidius Nucerensis, professeur et correcteur d’imprimerie à Paris (Imago Mundi).

Godard Philippe (né en 1959). Écrivain et essayiste français. — « Devenu, par hasard, claviste, correcteur, rewriter, et enfin auteur de notices pour l’Encyclopédie Hachette multimédia durant sept ans » (France Culture).

Goudimel Claude (1520?-1572). Compositeur français. Mourut à Lyon, victime des massacres de la Saint-Barthélemy. — « Fut associé à l’éditeur Nicolas Du Chemin comme correcteur (1551) » (Universalis). — Lire François Lesure, « Claude Goudimel, étudiant, correcteur et éditeur parisien », Musica Disciplina, vol. 2, nos 3-4, 1948, p. 225-230.

Goulet Jacques. Correcteur dans les années 1970-1980, de la presse parisienne à l’édition (Encyclopædia Universalis). « Névrose d’un correcteur », La Revue des Deux Mondes, juillet 2013.

Gouriou Charles (1905-1982). Lecteur-correcteur à la Librairie Hachette. Mémento typographique (1961 ; nouv. éd. ent. rev., 1973).

Goutte Guillaume (né en 1988). Correcteur dans la presse parisienne. Correcteurs et correctrices, entre prestige et précarité (2021).

Greffier Désiré (1862-19..). Correcteur typographe. Les Règles de la composition typographique à l’usage des compositeurs (1897).

Grenier Christian (né en 1945). Écrivain français. — « […] Christian Grenier a été professeur de lettres avant d’être édité (dès 1972) et de travailler dans l’édition comme lecteur, correcteur, rewriter et directeur de collection (Folio-Junior SF chez Gallimard de 1981 à 1986) » (Booknode et Sud-Ouest).

Grondin Nicolas (né en 1963). Romancier français. « […] a été successivement libraire, représentant en librairie, éditeur et correcteur » (Lisez !).

Gryphe Sébastien (1492-1556). Sebastianus Gryphius en latin, de son vrai nom Sebastian Greyff. Imprimeur libraire français.

Guesde Jules (1845-1922). Né Jules Bazile, écrivain socialiste et correcteur typographe français, ministre d’État (1914-1916).

Harrouche Abdelwahab. Correcteur de presse au quotidien francophone du secteur public El Moudjahid. Assassiné à Alger le 1er juin 1997 (Lazhari Labter, Journalistes algériens 1988-1998, 2018, page 223b).

Hatin Eugène (1809-1893). Journaliste, bibliographe et historien de la presse français. « […] ancien correcteur d’imprimerie. […] » (Wikisource).

Hella Alzir (1881-1953). Traducteur de littérature de langue allemande. « Né dans une famille wallonne, il a dû, à cause de la mort de son père, travailler très jeune dans des raffineries sucrières. Il s’est installé à Paris en 1905, à l’âge de 24 ans. Il est d’abord correcteur d’imprimerie, très engagé dans le syndicalisme » (Le Monde).

Herlin Richard (1959-2019). Correcteur au Monde.fr. Retour sur l’accord du participe passé et autres bizarreries de la langue française (avec M. Rousseau et O. Houdart, 2016). Les Règles typographiques (2017).

Hétrel Albert. Correcteur de presse. Lauréat de l’Institut et du ministère de l’Instruction publique (Le Lannionnais, cité par Le Gutenberg, 1er octobre 1861). Code orthographique, monographique et grammatical (1862).

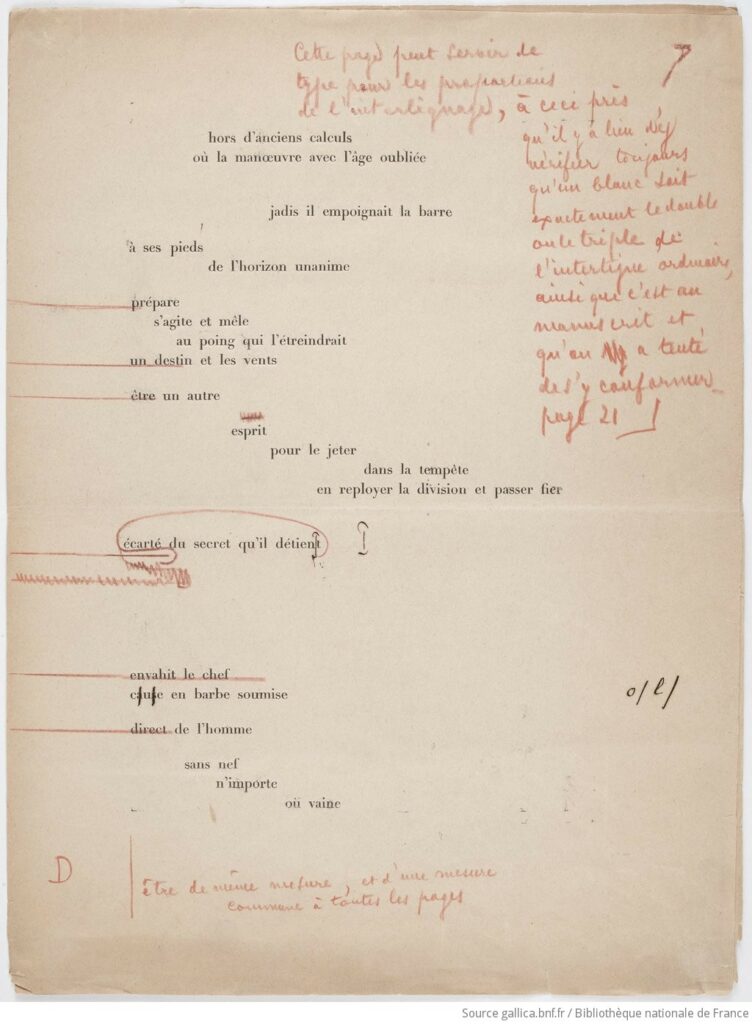

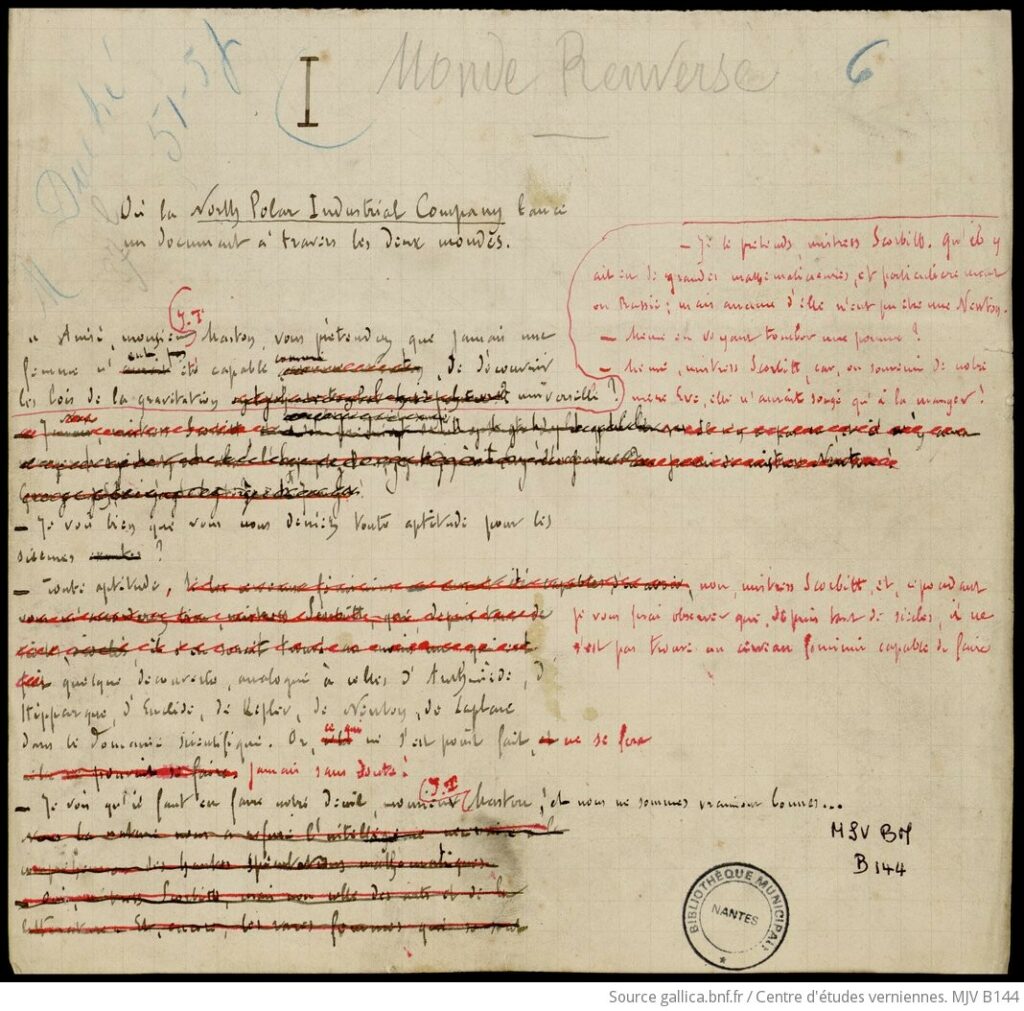

Hetzel Pierre-Jules (1814-1886). Éditeur (notamment de Jules Verne), écrivain, traducteur et homme politique français. — « Hetzel correcteur, censeur ou “rewriter” de Jules Verne » (dans Hetzel. Le bon génie des livres (Jean-Paul Gourévitch), éd. du Rocher/Le Serpent à plumes, 2005, p. 225-229).

Hornschuch Jérôme (1573-1616). Correcteur d’épreuves puis médecin. Orthotypographia : instruction utile et nécessaire pour ceux qui vont corriger des livres imprimés & conseils à ceux qui vont les publier (1608).

Houdart Olivier (né en 1954). Correcteur au Monde.fr (retraité), traducteur et journaliste. La Ponctuation ou l’Art d’accommoder les textes (avec Sylvie Prioul, secrétaire de rédaction au Nouvel Observateur, 2006). Rééd. L’Art de la ponctuation. Le point, la virgule et autres signes fort utiles (2007). Retour sur l’accord du participe passé et autres bizarreries de la langue française (avec M. Rousseau et R. Herlin, 2016).

Ionesco Eugène (1909-1994). Dramaturge et écrivain roumano-français. « Après la guerre, à Paris, il gagne sa vie comme correcteur dans une maison d’éditions administratives » (Universalis). — « Eugène Ionesco est embauché comme débardeur chez Ripolin, mais sa science de l’orthographe lui permet d’être agréé par les Éditions techniques au titre de correcteur d’épreuves » (Le Monde, 26 janvier 1996). — « […] pour les Ionesco, la fin des années quarante est bien le temps des vaches maigres. L’heure est au travail. […] Voici l’exilé roumain correcteur d’épreuves, chez Durieu, rue Séguier. La tâche consiste en une relecture méticuleuse des publications juridiques […] que la maison édite, et qu’il s’agit de nettoyer de leurs incorrections orthographiques et syntaxiques avant parution. De septembre 1948 jusqu’au milieu des années cinquante, Eugène Ionesco s’appliquera à détecter toutes les scories qui peuvent polluer un texte. Il y gagnera une familiarité renouvelée avec les mots. La charge est lourde, mais, travaillant vite, l’œil en éveil, le correcteur Ionesco obtiendra de ne paraître au bureau que le matin, emportant à domicile le reliquat des pages à relire, et consacrant son loisir à ses propres travaux littéraires. À partir de 1952, ce plein temps fera place à un mi-temps (9 heures/13 heures). Ionesco n’a pas détesté ce moment de sa vie. En 1978, dans sa conversation avec P. Sollers et P.A. Boutang, il déclare : “J’étais, entre 45 et 50 [en fait entre 1948 et 1955 (?)] un petit employé dans une maison d’édition juridique… Et je regrette maintenant de ne pas être resté petit employé. Je n’aurais rien écrit, je ne serais pas entré dans ce bruit, dans ce chaos, dans cette notoriété, et je prendrais maintenant ma retraite.” » (André Le Gall, Ionesco, Flammarion, 2009, p. 250). — En 1959, dans Rhinocéros, le premier tableau de l’acte II a lieu dans « une grande maison de publications juridiques […]. Sur la table, des épreuves d’imprimerie, un encrier, des porte-plume ; c’est la table où travaillent Botard et Bérenger. » On les voit « corriger les épreuves de la réglementation des vins dits “d’appellation contrôlée” ».

Ishikawa Takuboku (1886-1912). Pseudonyme du poète japonais Hajime Ishikawa. Surnommé « le Rimbaud japonais » et « le poète de la tristesse », il est plus connu sous la signature de son seul prénom, Takuboku. — « Takuboku fut successivement instituteur, journaliste ou correcteur » (Le Matricule des anges). — « […] il était correcteur au Asahi Shimbun, l’un des grands quotidiens nationaux » (En attendant Nadeau).

Jouette André (1914-2006). Correcteur d’édition spécialisé dans les dictionnaires et encyclopédies. TOP : Toute l’orthographe pratique (1980). Nouv. éd. Dictionnaire d’orthographe et expression écrite (1993). — Voir Le TOP, référence ancienne du métier du correcteur.

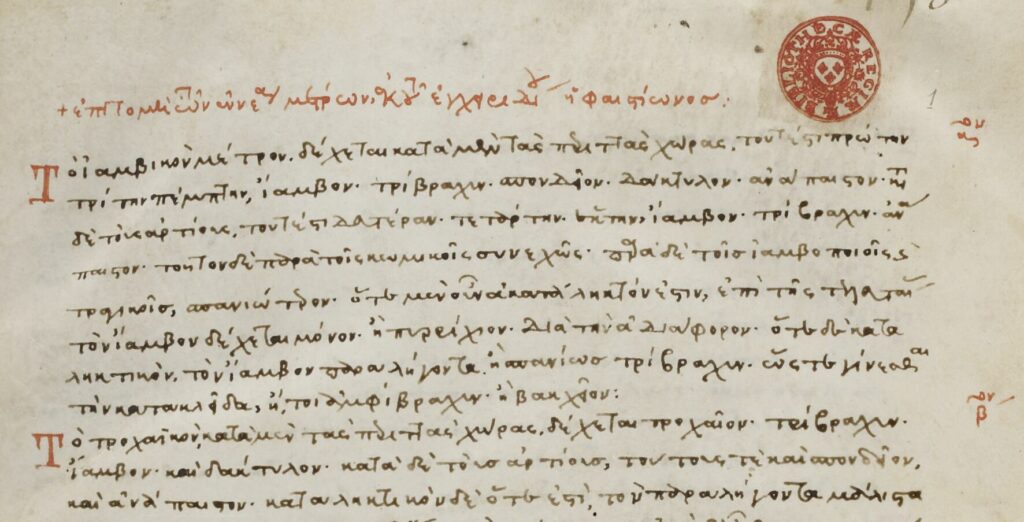

Kalliergis Zacharie (actif de 1499 à 1524). Copiste de manuscrits, pionnier de l’imprimerie pour la langue grecque.

Kessel Joseph (1898-1979). Romancier, grand reporter, aventurier, résistant et académicien français. — « […] jeune homme qui fut […] correcteur d’épreuves aux Débats » (Le Monde).

Khatchadourian Raffi (né en 19..). « Dans leurs bureaux situés sur Time Square, certaines des meilleures plumes des États-Unis s’écharpent sur des questions de syntaxe. “Ce n’était pas rare qu’on discute assez longuement de la tournure d’une seule et unique phrase dans un article de plus de 10 000 mots”, raconte par téléphone un collègue et ami de David Grann, Raffi Khatchadourian, ancien correcteur du magazine devenu grand reporter » (Le Monde).

Kiliaan Cornelius (1528/1530 – 1607). De son vrai nom, Cornelis Abts van Kiele. Poète, historien, lexicographe, linguiste, traducteur néerlandais. — « Après ses études, il a trouvé un emploi dans l’imprimerie récemment fondée par Christophe Plantin, imprimerie qui se développera jusqu’à devenir la plus importante d’Europe à cette époque. Il a commencé au bas de l’échelle en tant que typographe et imprimeur, mais il a été promu premier assistant en 1558. Plantin avait manifestement confiance dans les qualités de Kiliaan car en 1565, il a été nommé correcteur d’épreuves, une fonction rémunératrice réservée alors aux érudits » (Wikipédia). — « Kiliaan a travaillé pendant 50 ans en tant que correcteur chez Plantin. Ce veuf vivait avec ses trois enfants dans la maison située sur la place du Vrijdagmarkt. Lorsque Plantin émet le souhait d’éditer un dictionnaire traductif néerlandais, il pense aussitôt à faire appel à son correcteur. Les dictionnaires vont désormais remplir toute la vie de Kiliaan » (musée Moretus-Plantin). — « Kilian peut être considéré comme le phénix des correcteurs morts et vivants. Il savait que la correction est à l’art typographique, suivant l’heureuse expression d’Henri Estienne, ce que l’âme est au corps humain ; elle lui donne l’être et la vie » (Léon Degeorge, La Maison Plantin à Anvers, Impr. Félix Callewaert père (Bruxelles), 1877).

Kressmann Taylor (1903-1996). Kathrine Kressmann Taylor, écrivaine américaine d’origine allemande. — « Katherine Taylor fait des études de lettres et de journalisme. Correctrice et rédactrice dans la publicité entre 1926 et 1928, elle se met à l’écriture. Elle publie alors sa première nouvelle, Inconnu à cette adresse, dans Story Magazine sous le pseudonyme de Kressmann Taylor » (Booknode).

Lacroux Jean-Pierre (1947–2002). Correcteur et typographe. Orthotypographie (posthume, 2007).

Lagrue Pierre (né en 1957. Chef correcteur à l’Encyclopædia Universalis de 1989 à 2015). La Corporation des correcteurs et le Livre (un abécédaire inattendu) (avec Silvio Matteucci, 2017).

La Houssaye Nicolas Amelot de (1634-1706). Historien et traducteur français (Wikipédia). — A été correcteur d’imprimerie (La France pittoresque).

Lalonde Brice (né en 1946). A été correcteur après Mai 68. Voir mon article.

Lamartine Elisa (ou Marianne) de (1790-1863). Artiste peintre et sculptrice française d’origine britannique (Wikipédia). — Elle s’est usé la santé à corriger les épreuves de son poète de mari, Alphonse. — Voir Les correctrices cachées de Balzac et de Lamartine.

Lanzmann Claude (1925-2018). Journaliste, écrivain, cinéaste et producteur de cinéma français (Wikipédia). — « Claude Lanzmann a longtemps été un journaliste. Il a rejoint très jeune l’équipe des Temps modernes avant de prendre la direction de la revue de Sartre et Simone de Beauvoir, mais il gagnait sa vie comme correcteur-rewriter pour France-Dimanche sous la férule de Roger Grenier et la haute autorité de Pierre Lazareff. » (CERISUELO Marc, « Un journaliste des profondeurs », Critique, 2018/5, n° 852, p. 393-402).

Lascaris Janus (1445-1535). Érudit grec de la Renaissance.

Laurens Edmond (1852-1925). Compositeur et, sans doute, correcteur, puisqu’il a écrit un manuel de correction des partitions, texte et musique, L’Art du correcteur (1921).

Lebailly Armand (1840-1864). — « Son destin est très semblable à celui d’Hégésippe Moreau dont il se fit le biographe et l’éditeur posthume : correcteur d’imprimerie en province, à Caen, il vint à Paris pour y traîner une vie misérable. Romantique, patriote enflammé, il a lu Victor Hugo et s’est passionné pour la question romaine qui est au centre de son œuvre, omniprésente. Il y avait sans doute chez Lebailly un grand poète en puissance, au talent bien supérieur à celui d’Hégésippe Moreau qu’il admirait tant » (Edmond Thomas, Voix d’en bas, 1979, p. 412).

Lecoin Louis (1888-1971). Militant pacifiste et anarchiste français. « Louis Lecoin était issu d’une famille très pauvre, de parents illettrés : il ne possédait lui-même qu’un certificat d’études primaires. Il devint correcteur d’imprimerie après avoir exercé les professions de manœuvre, jardinier, cimentier et avoir été aussi mendiant » (Wikipédia).

Lefèvre Théotiste (1798-1887). Typographe et imprimeur, prote de l’imprimerie Firmin Didot. Guide pratique du compositeur d’imprimerie (1855-1872).

Leforestier Joseph Pascal Michel. Manuel pratique et bibliographique du correcteur (1890).

Lemoyne André (1822-1907). Poète et romancier français. — « Avocat au barreau de Paris en 1847, il fut successivement typographe, correcteur, puis chef de publicité chez Didot de 1848 à 1877, date à laquelle il fut nommé bibliothécaire de l’École des arts décoratifs » (Wikipédia). — Voir André Lemoyne, un correcteur statufié.

Leroux Jean-Pierre (1953-2015). Réviseur linguistique, spécialiste des textes littéraires. Le Gardien de la norme (2016). ☞ Lire mon article. « Exercices de révision », Liberté, 162 (27, 6), décembre 1985, p. 15-16. ☞ Lire Le correcteur face à l’auteur médiocre.

Leroux Pierre (1797-1871). Pierre-Henri Leroux, éditeur, philosophe et homme politique français, théoricien du socialisme. — « Il renonce à présenter le concours de l’École polytechnique en 1814, pour aider sa mère, devenue veuve, et ses trois frères. Il se fait maçon puis se met en apprentissage chez un cousin imprimeur. Devenu ouvrier typographe et correcteur, dès ses débuts il trace les plans d’une machine à composer (1820) qui ne sera jamais fabriquée » (Wikipédia).

Lévy Justine (née en 1974). Éditrice et écrivaine française. — « Après des études de philosophie, elle sera lectrice et correctrice chez Calmann-Lévy, puis éditrice aux éditions Stock » (Jean-Louis Beaucarnot, Frédéric Dumoulin, Dictionnaire étonnant des célébrités, 2015).

Lewino Walter (1924-2003). Écrivain et journaliste français. « D’abord mousse dans la marine marchande et peintre en bâtiment puis correcteur dans une imprimerie […] » (Wikipédia).

Limonov Édouard (1943-2020). Édouard Veniaminovitch Savenko, écrivain soviétique puis français et enfin russe et dissident politique, fondateur et chef du Parti national-bolchévique. — « Pour gagner sa vie, il faisait un peu tous les métiers, de correcteur dans un journal russe à valet de chambre chez un millionnaire, en passant par garçon de café, cuisinier, docker, terrassier, etc. » (Babelio).

Lipse Juste (1547-1606). Iustus Lipsius en latin, de son nom d’origine Joost Lips. Philologue et humaniste qui vécut dans ce qui était alors les Pays-Bas espagnols et aujourd’hui la Belgique.

Lonitzer Adam (1528-1586). Ou Lonicer ou Lonicerus, botaniste, naturaliste et médecin allemand. — « Lonicer fut très utile à son beau-père, en remplissant dans son atelier les fonctions de correcteur ; on lui doit plusieurs éditions estimées d’ouvrages de médecine et d’histoire naturelle » (Imago Mundi).

Losfeld Éric (1922-1979). Gustave Théophile Losfeld, éditeur et écrivain d’ouvrages de genre, insolites et érotiques franco-belge publiant sous pseudonymes, notamment celui de Dellfos. — « D’origine belge […], Éric Losfeld […] avait fait ses débuts d’éditeur à Paris en 1951, après une jeunesse mouvementée et hasardeuse de journaliste pigiste, correcteur d’imprimerie, auteur de romans érotico-policiers, courtier en librairie, coupée par les années de guerre, où il fut blessé, puis emprisonné en Allemagne » (Le Monde).

Lucas Pol (1927-2014). Auteur belge de monographies. — « Je suis un écrivain autodidacte. Tout à fait. Ma formation essentielle s’est déroulée dans un journal où j’étais un employé qualifié (correcteur) » (Objectif plumes).

Mac Orlan Pierre (1882-1970). Né Pierre Dumarchey, écrivain français. Correcteur à La Dépêche de Rouen de 1901 à 1905 (éd. Sillages). — « Quand André Maurois était au lycée Corneille et qu’Émile Chartier, sous le pseudonyme d’Alain, publiait chaque jour des propos dans la Dépêche de Rouen, il y avait, à l’imprimerie de celle-ci, un jeune correcteur particulièrement chargé d’apporter tous ses soins à la lecture des épreuves de chacun des propos. Ce jeune correcteur s’appelait Pierre Dumarchais [sic]. Un jour, il deviendrait célèbre en littérature sous le pseudonyme de Pierre Mac Orlan » (Michel Droit, André Maurois et Rouen, 25 octobre 1985, Académie française).

Maîtrejean Rirette (1887-1968). Née Anna Henriette Estorges, anarchiste individualiste libertaire, membre de la bande à Bonnot. « Forcée de subvenir aux besoins de ses deux filles, elle cherche un emploi salarié et travaille comme typographe, avant de devenir correctrice de presse à Paris Soir et d’intégrer le syndicat des correcteurs en 1923. Elle y fréquente de nombreux anarchistes. […] Après la Seconde Guerre mondiale, elle […] travaille comme correctrice au journal Libération, jusqu’en 1953, puis aux Éditions Flammarion. Elle participera encore, en 1959, au journal Liberté fondé par Louis Lecoin » (Wikipédia).

Malkine Georges (1898-1970). Peintre et acteur français. — « Malkine fut également acteur de théâtre dans la troupe de Michel de Ré, acteur de cinéma, violoniste, photographe, correcteur d’imprimerie, monteur de manèges, plongeur à bord d’un navire… » (Wikipédia).

Marchand Prosper (1678-1756). Libraire français (Wikipédia). — « Réformé, il dut fuir aux Provinces Unies en 1709. Là, il abandonna la librairie en 1713, et se fit rédacteur de catalogues, correcteur d’imprimerie et journaliste » (« Le monde de la librairie parisienne vers 1713 ». In : « Varryations » : Gens du livre, marronneurs et bibliothécaires [en ligne]. Villeurbanne : Presses de l’Enssib, 2020). — Lire Christiane Berkvens-Stevelinck, Prosper Marchand, la vie et l’œuvre, 1678-1756. Leiden ; New York ; København : E.J. Brill, 1987 (BnF).

Maritain Jacques (1882-1973). Philosophe et théologien catholique français. — « Péguy et Jacques Maritain s’entendirent tout de suite à merveille : on sait que Péguy prit même un moment ce dernier comme collaborateur, en tant que réviseur et correcteur attitré des Cahiers [de la Quinzaine] […] » (Georges Cattaui, Péguy, témoin du temporel chrétien, 1964).

Matteucci Silvio (né en 1943). Correcteur pigiste de 1991 à 2015, rouleur en presse de 1993 à 2008. La Corporation des correcteurs et le Livre (un abécédaire inattendu) (avec Pierre Lagrue, 2017).

McInerney Jay (né en 1955). Romancier américain. — « En 1980, il s’installe à New York, où il travaille comme correcteur [« vérificateur » pour Wikipédia] au New Yorker » (Booknode). Il transposera cette expérience dans Bright Lights, Big City (1984).

Mélenchon Jean-Luc (né en 1951). Homme politique français. — « Au premier trimestre 1974, il est correcteur pour l’imprimerie Néo-Typo de Besançon puis travaille quelques mois comme ouvrier dans une usine de l’horloger Maty » (Wikipédia).

Mercier Pierre (né en 1923). Correcteur à l’Imprimerie nationale de 1954 à 1983.

Mercier-Vega Louis (1914-1977). De son vrai nom Charles Cortvrint, militant libertaire et syndicaliste belge. — « Il avait commencé à militer tout jeune, dérogeant bruyamment à ses obligations militaires et s’installant à Paris sous le nom de Charles Ridel. Tour à tour manœuvre aux Halles, ouvrier des cuirs, camelot, “vaisselier à la petite argenterie”, correcteur d’épreuves, il fait sienne la coutume ouvrière dont le syndicat est, faute de mieux, l’expression la plus adéquate » (Marianne Enckell, « In memoriam, dans La Chevauchée anonyme, 2006, p. 215-224).

Michaux Henri. « Michaux, à cette époque-là, passe par des difficultés matérielles et gagne sa vie comme correcteur d’épreuves aux Éditions Kra. […] Philippe Soupault, l’un des directeurs de Kra à cette époque, déclare : “Consciencieux, appliqué, il corrigeait soigneusement les épreuves. Pourtant, il ricanait à tout bout de champ et l’on devinait qu’il jugeait assez sévèrement tous les écrivains dont il devait lire les œuvres”. Voir Ph. SOUPAULT, Mémoires de l’oubli. 1923-1926, Paris, Lachenal & Ritter, 1986, p. 128-129, et aussi B. OUVRYVIAL, Henri Michaux. Qui êtes-vous ?, Lyon, La Manufacture, 1989, p. 60-61 » (CASTILLO DE BERCHENKO, Adriana. « Chapitre III. Amitiés ». In Alfredo Gangotena, poète équatorien (1904-1944) : Ou l’écriture partagée [en ligne]. Perpignan : Presses universitaires de Perpignan, 1992).

Michelet Jules (1798-1874). Historien français, fils d’un maître-imprimeur (cité par Brossard).

Miller Henry (1891-1980). Romancier et essayiste américain. « À l’automne 1931, Miller obtient un premier emploi de correcteur d’épreuves pour un journal américain, le Chicago Tribune, grâce à son ami Alfred Perlès qui y travaille déjà » (Wikipédia).

Modena Gustavo (1801-1861). Tragédien italien. — « Patriote ardent, Modena fut compromis en 1831 dans l’insurrection des Romagnes et dut se réfugier en France, puis à Bruxelles, où il se fit, pour vivre, correcteur d’imprimerie, professeur de langues et de littérature et même marchand de macaroni » (Imago Mundi).

Mofolo Thomas (1876-1948). Écrivain du Lesotho de langue sesotho. — « […] correcteur à la Mission de Paris » (Gallica).

Mohand Paul Jean-Louis (né en 19..). Correcteur, metteur en page, éditeur, romancier (Le Matricule des anges).

Monatte Pierre (1881-1960). « Correcteur d’imprimerie (de 1904 à 1952) et militant français. Figure majeure du syndicalisme, il est l’un des responsables de la CGT au début du xxe siècle » (Wikipédia). — Correcteur de presse, L’Époque, La Liberté du temps, France-Soir, rue Réaumur. En janvier 1908, il entre comme correcteur à l’imprimerie confédérale de la CGT. — Maitron. — Larousse. — BnF. — Maison natale.

Monteil Delphine (née en 19..). Éditrice française. « “J’étais correctrice indépendante, je lisais énormément et j’avais plaisir à partager mes coups de cœur, se souvient-elle. Cette activité de blogueuse m’a ouvert un début de réseau dans l’édition jeunesse. Passer de la correction à l’édition est vite devenu un challenge que j’ai souhaité relever” » (Livres Hebdo).

Montel Jean-Claude (1940-2013. Écrivain français (Wikipédia). — « Au sein de la revue Change, Montel occupe une position singulière. Son activité dans la presse parisienne (il est secrétaire de rédaction de la revue Réalité puis correcteur au Parisien libéré, avant d’occuper successivement plusieurs emplois au Monde – correcteur, metteur en page…) l’installe peut-être plus fortement que ses camarades dans un monde du travail dont il partage les conflits et la culture » (VIART, Dominique. « Préface : Jean-Claude Montel : une critique militante ». In La littérature pour mémoire [en ligne]. Villeneuve d’Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2000).

Moreau Marcel (1933-2020). Écrivain francophone belge, naturalisé français en 1974. — « En 1953, Marcel Moreau intègre le journal Le Peuple en tant qu’aide-comptable, avant de devenir correcteur au quotidien Le Soir [« métier qu’il exercera durant trente-cinq ans », France Culture], à Bruxelles. En 2016, dans l’émission Sur les docks sur France Culture, Marcel Moreau racontait cette période ennuyeuse de sa vie et sa soif grandissante de poésie : “J’ai lu dans un journal qu’on cherchait un correcteur. Je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire, mais je savais au moins que ça concernait la langue française. Alors j’ai posé ma candidature, on m’a pris à l’essai et on m’a gardé, au journal Le Soir. Pour moi, c’était une période infernale, il était temps que j’en sorte. J’avais une haine pour un chef, une espèce d’ingénieur. J’ai trouvé le même emploi, mais à Paris. Alors là, ma vie a changé. […] L’écriture journalistique me hérissait. Je rêvais d’une autre écriture, plus poétique peut-être, plus brutale aussi.” » (France Culture). — « À partir de 1968, il réside à Paris, correcteur aux éditions Alpha, et se lie d’amitié avec Anaïs Nin » (Livres Hebdo).

Morel Guillaume (1505-1564). Imprimeur et érudit français. — « Installé à Paris, il donne des leçons de grec à quelques jeunes gens, puis travaille comme correcteur d’épreuves dans l’imprimerie de Jean Loys, dit Tilletan » (Wikipédia). — « Il devint correcteur de l’imprimerie royale, après que Turnebe se fut démis de cet emploi en 1555. Ses éditions greques sont fort estimées. Il commença lui-même quelques ouvrages, entr’autres un dictionnaire grec, latin, françois » (Encyclopédie de Diderot et D’Alembert).

Mounié Didier. Correcteur aux éditions Milan à Toulouse depuis 1997, enseignant. Voir mon article.

Müller Karl (1813-1894). Philologue helléniste allemand, « connu pour la qualité de ses nombreuses éditions de textes en grec ancien et leurs traductions en latin » (Wikipédia). — Cité par Larousse.

Musurus Marcus (1470-1517). Helléniste et humaniste d’origine grecque.

Nabokov Véra (1901-1991). Épouse, dactylographe, éditrice, inspiratrice et parfois traductrice, voire garde du corps de Vladimir Nabokov (Wikipédia). — « Véra Nabokov travaille dans l’ombre de son conjoint écrivain dans les fonctions d’agent de relations publiques, de chauffeur, de lectrice et de correctrice, mais dans ce cas-ci on ne parle pas de “muse”. […] Non seulement Madame Nabokov relisait et “corrigeait” les manuscrits de son mari, mais après la disparition de celui-ci elle tenta constamment de rectifier les propos de ses biographes, afin de perpétuer une image idéalisée de leur couple » (Nuit blanche [en ligne], 14 janvier 2003, mis à jour le 27 juillet 2022).

Nadeau Maurice (1911-2013). Instituteur, écrivain, critique littéraire, directeur littéraire de collections, directeur de revues et éditeur français (Wikipédia). — « Il [Pierre Naville] faisait La Vérité, et m’a demandé si je voulais l’aider. J’ai bien sûr acquiescé. Je quittais donc mon école et venais le jeudi matin à l’imprimerie. J’y faisais le correcteur, Trotsky trouvait qu’il y avait beaucoup de fautes dans ce journal » (« Rencontres et itinéraires croisés ». In : Les Vies de Pierre Naville [en ligne]. Villeneuve d’Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2007).

Nauroy Amaury (né en 1982). Écrivain et éditeur français. — « […] a tout fait avec, pour et autour des livres : libraire, éditeur, bibliothécaire, attaché de presse, correcteur, nègre à l’occasion, et pourquoi pas visiteur de grand écrivain » (La République des livres).

Navel Georges (1904-1993). Né Charles François Victor Navel, écrivain communiste-libertaire français, manœuvre, ajusteur, terrassier, ouvrier agricole, apiculteur, correcteur d’imprimerie à Paris (1954-1970). — « Du nord au sud, embauché au gré des possibilités et des rencontres, Georges Navel est tour à tour ajusteur dans les usines Berliet à Lyon, les ateliers Citroën et Renault en région parisienne, bûcheron, charpentier, terrassier à la frontière espagnole, cueilleur de pêches et de lavande, ouvrier aux Salins du midi, apiculteur et correcteur d’imprimerie » (France Culture).

Nodier Charles (1780-1844). Écrivain, romancier et académicien français. — « En août 1809, il entra en relations avec l’écrivain anglais Herbert Croft et Lady Mary Hamilton, installés à Amiens. Devenu leur secrétaire le 3 septembre, il réalisa pour eux de fastidieux travaux de copie littéraire et de correction d’épreuves, jusqu’à leur ruine, en juin 1810 » (Wikipédia).

Noël Bernard (1930-2021). Poète, écrivain et essayiste français. — « Né en 1930, Bernard Noël signe son premier livre, Les Yeux chimères, en 1953 et en 1958, Extraits du corps. Ce n’est que dix ans plus tard qu’il publie son troisième ouvrage, La Face de silence. La publication de ces poèmes lui ouvre alors les portes de l’édition où il travaille comme lecteur, correcteur et traducteur » (Babelio).

Norris Mary (née en 1952). Écrivaine, rédactrice et correctrice pour le magazine américain The New Yorker (1993-2002). Animatrice d’une série de vidéos dans lesquelles elle analyse des points d’orthographe et de grammaire de la langue anglaise, et où elle explicite les conventions orthotypographiques du New Yorker (Wikipédia). Between You & Me. Confessions of a Comma Queen (2015).

Nur Sutan Iskandar (1893-1975). Écrivain indonésien. — « Il fit des études à Bukittinggi, travailla comme enseignant puis, dès 1919, occupa à Balai Pustaka un poste de correcteur-rédacteur » (Encyclopédie Larousse).

Orrit Eugène (1817-1843). Poète romantique, correcteur typographe. — « Né en 1817 à Paris, il s’instruisit par ses propres moyens et put trouver une place de correcteur d’imprimerie qui lui permit de faire vivre sa famille (il avait alors ses parents à charge). Par la suite, son père devint typographe : c’est lui qui composa le premier livre de son fils. Mais Eugène Orrit n’eut pas le temps de publier les milliers de pages qu’il écrivait pour lutter contre l’isolement. Il mourut de la tuberculose à vingt-six ans, le 3 juin 1843 » (Edmond Thomas, Voix d’en bas, 1979, p. 330). — Lire Œuvres posthumes d’Eugène Orrit : correcteur typographe, mort en 1843, à l’âge de vingt-six ans / recueillies et publiées avec une notice biographique et littéraire, par Sébastien Rhéal. Paris : Moreau : Masson, 1845 (BnF).

Oster Christian (né en 1949). Écrivain français. — « Après avoir exercé divers métiers dont celui de surveillant dans un lycée, de vendeur en librairie et de correcteur, Christian Oster fait ses débuts en littérature en écrivant des polars pour le Fleuve Noir » (Booknode).

Ourrad Mustapha (1954-2015). Lecteur-correcteur algéro-français. — « Il intègre le groupe d’édition Hachette, où il travaille notamment, en qualité de correcteur, à la rédaction de l’encyclopédie Axis publiée par Le Livre de Paris, puis pour divers journaux, dont Viva et Charlie Hebdo. C’est au siège du journal qu’il meurt assassiné le 7 janvier 2015 » (Wikipédia).

Ovaldé Véronique (née en 1972). — « J’ai […] toujours redouté la précarité matérielle. Alors je suis devenue fabricante, au Seuil, en même temps que préparatrice de copie et correctrice pour Christian Bourgois et Balland. Puis, plus tard, éditrice. Sans jamais cesser d’écrire ! » (La Croix, 23 mars 2023).

Parfait Noël (1813-1896). Écrivain et homme politique français. « Noël Parfait corrige également les épreuves des livres de poésie de Victor Hugo, alors exilé à Guernesey, avec lequel il a une abondante correspondance. Il rentre en France lors de l’amnistie de 1859 et collabore à plusieurs journaux, notamment Le Siècle. Il devient correcteur pour l’éditeur Michel Lévy et, à ce titre, échange une correspondance avec Gustave Flaubert au sujet de L’Éducation sentimentale, lui signalant des fautes de style » (Wikipédia). — Lire Jean-Yves Mollier, Noël Parfait, 1813-1896. Biographie littéraire et historique, 1978.

Patin Guy (1601-1672). Médecin et épistolier français. — « Brouillé avec sa famille pour son refus d’entrer dans la carrière ecclésiastique, il se livra à l’étude de la médecine et, comme il était dépourvu de ressources, il se fit correcteur d’imprimerie (aux dires de Théophraste Renaudot et de Pierre Bayle) » (Wikipédia).

Péguy Charles (1873-1914). Écrivain, poète, essayiste et officier de réserve français. — « Mon cher Péguy, / Les Tharaud [les frères Jean et Jérôme Tharaud] me disent que vous êtes un peu souffrant, que vous vous êtes trop fatigué. Cela me peine. Il n’est pas possible en effet que vous continuiez ce métier de correcteur d’épreuves, qui est le plus tuant de tous, et surtout que vous y mettiez cette application excessive. Il vaut mieux que quelques fautes typographiques se glissent dans les Cahiers [de la Quinzaine, 1900-1914, revue bimensuelle fondée et dirigée par Péguy], et que vous alliez bien : les chefs-d’œuvres classiques n’ont rien perdu aux coquilles qui émaillent leurs premières éditions » (Romain Rolland [?], Cahiers Romain Rolland, vol. 22, 1948). — « Péguy y était un maître Jacques, tour à tour éditeur, vendeur, correcteur d’épreuves, comptable et parfois typographe » (André Suarès, La Condottiere de la beauté, De Nederlandsche Boekhandel, 1954, p. 10). — « Il s’est usé les yeux sur les épreuves. Pendant longtemps, il a corrigé lui-même et mis en pages tous les livres qu’il publiait. Correcteur acharné, il faisait la chasse aux lettres cassées, à l’œil douteux, aux virgules sans pointe » (Alexandre Millerand, André Suarès, Charles Péguy : sa vie, son œuvre et son engagement, éd. Homme et Littérature, 2021).

Péret Benjamin (1899-1959). Écrivain et poète surréaliste, usant également des pseudonymes de Satyremont, Peralda et Peralta. « […] Benjamin Péret s’est toujours placé en dehors du petit cirque littéraire, au point de finir sa vie misérablement, obligé de travailler de nuit comme correcteur d’imprimerie alors qu’une maladie cardiaque le menaçait gravement » (France Culture).

Petit Fernand. Correcteur d’imprimerie. ABC typographique (1888).

Pétrarque (1304-1374). Francesco Petrarca, érudit, poète et humaniste florentin. Avec Dante Alighieri et Boccace, il compte parmi les premiers grands auteurs de la littérature italienne, et en demeure l’un des plus éminents (Wikipédia). — « On connaît […] moins bien en général l’érudit, le découvreur et correcteur inlassable de manuscrits, le sectateur des orateurs, des historiens et des poètes de l’Antiquité latine […] » (Europe, PDF).

Pia Pascal (1903-1979). Poète et journaliste français. — « Pour vivre, il est correcteur d’imprimerie et travaille chez un agent de change » (Universalis).

Piccard Sophie (1904-1990). Mathématicienne suisse. — « […] pendant plusieurs années, elle dut se contenter d’un gagne-pain de misère : calculatrice dans une compagnie d’assurances, correctrice de journal » (Lorette Perdoli-Brodbeck, « Une grande Neuchâteloise : hommage à Sophie Piccard », dans Femmes suisses et le Mouvement féministe, n° 4, avril 1990, p. 19 — Wiktionnaire).

Picqueray May (1898-1983). Militante anarcho-syndicaliste et antimilitariste libertaire française. — « May Picqueray a été une des figures du syndicat des correcteurs. Elle fut notamment correctrice à Ce Soir, Libération et pendant vingt ans, au Canard enchaîné » (Wikipédia). — « Quand les communistes prirent le contrôle de la Fédération des métaux, May Picqueray abandonna son travail et partit en province où elle travailla comme rédactrice et correctrice dans un journal régional. […] Devenue correctrice à la Libération, d’abord à l’Imprimerie du Croissant, puis au journal Libre Soir Express, elle fut admise le 1er octobre 1945 au syndicat CGT des correcteurs qui ne comptait alors que 4 ou 5 femmes. À la disparition du journal, elle obtint avec une de ses camarades, devant le conseil des prudhommes, un mois d’indemnité de licenciement, ce qui ne s’était encore jamais vu. Le jugement fit jurisprudence. Elle fut ensuite correctrice au Canard enchaîné » (Maitron).

Pignard Cyrille. Correcteur d’imprimerie. Le Correcteur d’imprimerie (1867) — Voir mon article : Pour l’augmentation du salaire des correcteurs, 1867.

Pivot Cécile (née en 1966). Femme de lettres française, fille de Bernard Pivot. — « Alors, la jeune Cécile, qui aime la langue, la grammaire, la syntaxe, choisit de faire une école de journalisme et devient correctrice pour des publications » (Babelio).

Platter Félix (1536-1614). Médecin et biologiste suisse, correcteur d’imprimerie à Bâle (Universalis).

Prodhomme J.-B. Correcteur à l’Imprimerie nationale. Rédacteur d’un article dans le Dictionnaire universel des connaissances humaines, de Benestor Lunel (1857-1859). — Voir Les erreurs de typographie dues au correcteur, 1886.

Proudhon Pierre-Joseph (1809-1865). Polémiste, journaliste, économiste, philosophe, politique et sociologue français. — « Il avait commencé correcteur avant d’apprendre le métier de compositeur, ainsi que l’indiquent les dates. M. Milliet (aujourd’hui rédacteur du Journal de I’Ain), qui était, en 1829, prote d’imprimerie a Besançon, dans la maison où […] ». « Proudhon, servi par son activité, son savoir, était vite devenu correcteur à la maison Gauthier, qui avait alors en chantier une édition latine de la Vie des Saints, accompagnée de notes également latines. […] » (Daniel Halévy, La Vie de Proudhon, 1809-1847, 1948).

Rabearivelo Jean-Joseph (1901 ou 1903 – 1937). Né Joseph-Casimir Rabe, premier écrivain malgache d’expression française, considéré comme une figure littéraire majeure à Madagascar et en Afrique. — « 1924 : Il devient correcteur à l’Imprimerie de l’Imerina et y travaille bénévolement les deux premières années. Il gardera ce travail jusqu’à sa mort malgré une maigre paie. L’imprimerie de l’Imerina publiera cependant plusieurs de ses ouvrages en tirage limité » (Wikipédia).

Rabelais François (1483 ou 1494 – 1553). Écrivain français humaniste de la Renaissance. Correcteur chez Sébastien Gryphe, à Lyon, dans les années 1530. — « “Seulement une virgule ajoutée, retranchée ou changée de place, peut causer la mort à des milliers d’hommes”, relevait Rabelais solennellement en préparant les textes d’Hippocrate pour l’impression de 15321. »

Ramat Aurel (1926-2017). Typographe, linotypiste, correcteur aux Nations unies pendant six mois ; de 1967 à 1989, monteur au Montreal Star, puis correcteur d’épreuves pour le quotidien The Gazette. Grammaire typographique (1982), renommée Le Ramat typographique (1994) puis Le Ramat de la typographie (2004).

Ranc Arthur (1831-1908). Journaliste et essayiste politique, républicain anticlérical franc-maçon et révolutionnaire français. — « Correcteur à L’Opinion nationale, il collabora à La Rue (1 juin 1867 – 11 janvier 1868) de Jules Vallès (de qui il fut proche et qui le mentionne dans Le Bachelier sous le nom de Roc — Ranc signifiant en occitan roc ou rocher), au Réveil de Charles Delescluze, au Diable à Quatre (1868), à La Cloche (1869) » (Maitron).

Ratsin Kotcho (1908-1943). Ou Kočo Racin, né Kosta Apostol Solev, poète et révolutionnaire macédonien, considéré comme le fondateur de la littérature macédonienne moderne. — « […] issu d’une famille modeste, Kočo Racin dut renoncer à poursuivre ses études après sa première année de lycée et exerça successivement les métiers de potier, de tailleur de pierre et, durant un temps, de correcteur » (Universalis).

Ravlenghien François (1539-1597). Franciscus Raphelengius en latin, aussi connu comme François Rapheleng, né en Flandres, orientaliste, linguiste et imprimeur de la Renaissance. — « […] aima mieux rester correcteur chez Plantin [en 1564, BnF] que d’aller occuper à Cambridge la chaire de professeur de grec, à laquelle son mérite l’avait appelé […] » (Larousse). Plantin dont il a épousé Marguerite, la fille aînée (Wikipédia).

Raymond François (1769-18..). Correcteur d’imprimerie à Paris, avant de devenir grammairien et surtout lexicographe. Nouveau traité de ponctuation (1813) et surtout Dictionnaire français (1832).

Redonnet Bertrand (né en 1950). Poète français. « […] sa biographie indique qu’il fut employé de l’éducation nationale, correcteur, bûcheron, guitariste et qu’il vit maintenant en Biélorussie » (Le Matricule des anges).

Renoult Daniel (Paris, 1880 – 17 juillet 1958). — « Les amis de Souvarine lui demandèrent de rester à l’Humanité comme rédacteur, mais il préféra pendant un certain temps travailler comme correcteur d’imprimerie tout en militant à la base. Il fut admis au Syndicat des imprimeurs, ainsi qu’à la FFTL le 1er octobre 1932. […] Fut un des témoins de l’assassinat de Jean Jaurès au café Le Croissant » (Maitron).

Restif de La Bretonne Nicolas Edme (1734-1806). Écrivain français. — « À Paris, il devient “prote” et correcteur dans diverses imprimeries, dont l’Imprimerie royale du Louvre » (Gérard Blanchard, « Restif de La Bretonne : typographe et écrivain », Communication et langages, n° 30, 1976, p. 65). Il raconte ces années dans sa vaste autobiographie, Monsieur Nicolas, ou le Cœur humain dévoilé.

Reverdy Pierre (1889-1960). Poète français. — « 1912 — Il gagne modestement sa vie comme correcteur d’imprimerie rue Falguière. Il assure le secrétariat de rédaction du bulletin de la Section d’or, dont la parution s’interrompt après le premier numéro » (Jean-Baptiste Para, Pierre Reverdy, Culturesfrance, ministère des Affaires étrangères, 2006, p. 80).

Reysset Karine (née en 1974). Romancière française. — « Après avoir travaillé dans une maison d’édition spécialisée dans l’écologie, elle est aujourd’hui correctrice, et auteur pour la jeunesse et pour les adultes » (Booknode).

Richardson Samuel (1689-1761). Écrivain anglais. — « Passionné pour la lecture, il fit lui-même son instruction, devint compositeur et correcteur d’imprimerie, et en 1719 s’établit imprimeur » (Imago Mundi).

Ringmann Mathias (1482-1511). « Humaniste helléniste, géographe, poète, pédagogue et correcteur d’imprimerie franco-alsacien. On lui doit, au même titre que le cartographe Martin Waldseemüller, l’invention du terme America pour désigner le Nouveau Monde, en honneur à l’explorateur Amerigo Vespucci et dont la première occurrence apparait dans le planisphère publié en 1507 et sur lequel ils travaillèrent tous deux » (Wikipédia).

Robert Suzanne. Écrivaine et réviseure québécoise. « Prête-moi ta plume… et ton cerveau », Liberté, 162 (27, 6), décembre 1985. — Voir De quoi le correcteur doit-il douter ? et Le correcteur, « taupe de l’édition ».

Roffinella Martine (née en 1961). Femme de lettres française. — « Parallèlement, elle exerçait l’activité de correctrice en free-lance. […] Elle a ensuite travaillé durant sept ans, en tant que lectrice-correctrice et réviseuse de traductions, au sein de la maison d’édition Phébus » (Wikipédia).

Rosmer Alfred (1877-1964). De son vrai nom Alfred Griot. « Syndicaliste qui s’illustra à La Vie ouvrière (VO), un des fondateurs de la Troisième Internationale, membre du bureau politique du parti communiste-SFIC (futur PCF) entre 1922 et 1924, proche de Trotski à partir de son exclusion en 1924, historien du mouvement ouvrier. […] Rosmer devient […] correcteur, mais privilégie l’action politique. […] son métier de correcteur […] lui assure des revenus suffisants pour mener une vie simple à la cité-jardin des Lilas […]. De retour en France à l’été 1946, [… il] reprend un travail de correcteur chez les éditeurs Gallimard et Grasset, ainsi que dans la presse quotidienne » (Wikipédia).

Rousseau Martine (née en 1951). Correctrice au Monde.fr (retraitée), blogueuse. Retour sur l’accord du participe passé et autres bizarreries de la langue française (avec O. Houdart et R. Herlin, 2016).

Sabbagh Michel (v. 1784 – 1816). Ou Mikhail Ibrahim Sabbagh, copiste, écrivain et orientaliste arabe, sujet de l’Empire ottoman. — « […] c’est à la Révolution française que l’on doit de connaître la manière d’élever les pigeons voyageurs dont le merveilleux instinct avait été oublié à l’époque de la grande prospérité des colombiers. L’auteur qui révéla cette étonnante faculté était un Syrien nommé Michel Sabbagh, venu à Paris à la suite de l’armée d’Égypte et vivant à la Bibliothèque nationale, où on l’employait à copier des manuscrits arabes. Plus tard il fut employé comme correcteur à l’Imprimerie impériale » (Wikisource).

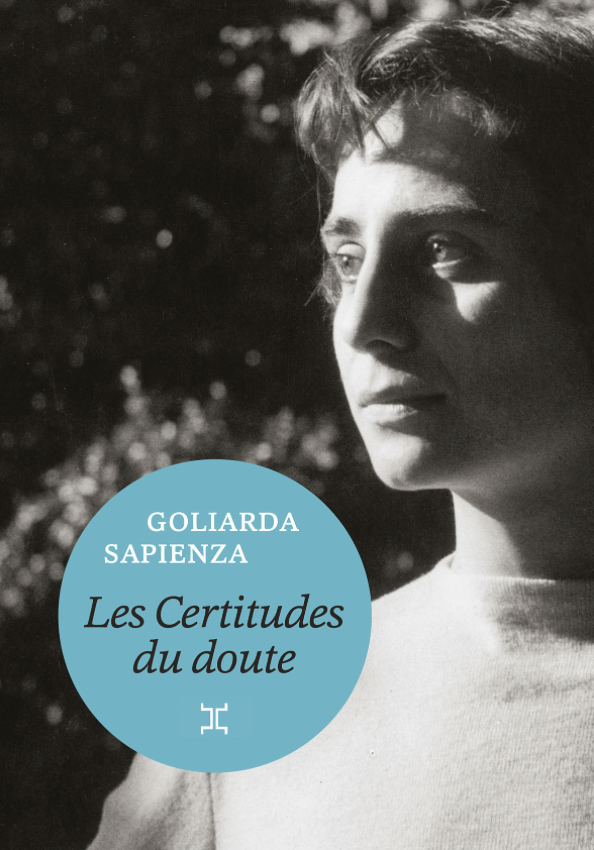

Sapienza Goliarda (1924-1996). Comédienne et écrivaine italienne, athée et anarchiste. — « Goliarda a été libérée [de prison], elle survit économiquement grâce à différents travaux un peu hasardeux de journaliste, de correctrice d’épreuves » (Le Matricule des anges).

Saramago José (1922-2010). Écrivain et journaliste portugais. — « Loin de se cantonner à un seul métier, il fut également dessinateur industriel, puis correcteur d’épreuves, éditeur, lançant en 1947 son tout premier roman, Terre du péché, inspiré de sa région natale » (André Lavoie, « Faut-il relire… José Saramago ? », Le Devoir, 29 juillet 2023). — « Dans Histoire du siège de Lisbonne (História do cerco de Lisboa, 1989), roman dans le roman, un correcteur inverse le cours de l’Histoire lors du siège de Lisbonne afin de trouver un sens à son existence » (Wikipédia). — Voir Le correcteur, personnage littéraire.