Je reproduis ci-dessous, in extenso et verbatim, le chapitre VII (« De la lecture des épreuves ») du Traité de la typographie de l’imprimeur Henri Fournier (1800-1888), ouvrage qui a connu trois éditions, en 1825, 1854 et 1870. Les intertitres et le gras sont, bien sûr, de mon fait, ainsi que la note 4.

« De toutes les attributions de la typographie, la lecture des épreuves est sans contredit celle qui exige les soins les plus attentifs ; aussi la correction qui en résulte constitue-t-elle au plus haut point, et dans le sens le plus sérieux, le mérite d’un livre1. Ses autres qualités, celles qui ont rapport à sa composition et à son tirage, peuvent être soumises à la diversité des goûts et des appréciations ; mais la valeur qu’il tire de la pureté de son texte ne saurait lui être contestée, puisqu’elle repose sur des principes universellement reconnus. La composition et le tirage, plus ou moins satisfaisants, n’intéressent le livre qu’au point de vue de la forme ; mais la correction est une question de fond, et la première de toutes. La meilleure édition est donc celle qui présente une entière conformité avec le modèle dont elle est la reproduction, et qu’en outre elle a su dégager des fautes évidentes qu’il pouvait contenir. Mais il est malheureusement vrai de dire que cette perfection n’a presque jamais été atteinte par l’imprimerie2, et que le résultat de ses soins les plus zélés, les plus attentifs, n’a pu être qu’un acheminement plus ou moins avancé vers ce but idéal. Toutefois, si c’est une prétention chimérique que de vouloir donner à un livre une correction irréprochable, si nous sommes condamnés à désespérer de la réussite de nos efforts dans cette voie, faisons en sorte qu’on ne puisse imputer notre insuccès qu’à l’insuffisance de nos facultés, et non à notre insouciance, non à une incurie volontaire et inexcusable.

Une fonction capitale dans l’imprimerie

Le rôle du correcteur (tel est le nom qu’on donne au lecteur d’épreuves) a donc dans l’imprimerie une importance capitale. C’est à ses lumières, à son jugement, à son attention constamment soutenue, nous pourrions ajouter à sa conscience, qu’est confiée une mission dont l’accomplissement exercera une influence décisive sur la renommée d’une édition et des presses qui l’ont produite. Il devra chercher à résoudre tous les doutes qui s’élèveront dans son esprit sur tel point d’orthographe ou de ponctuation, sur telle date, sur tel texte cité, sur tel mot étranger, etc. etc., qui se présenteront dans sa lecture. D’un autre côté, il devra être très-circonspect dans les changements qu’il jugerait utile d’apporter à l’original. S’il se produit en lui quelque hésitation, il agira prudemment en se retranchant derrière le texte de la copie, comme dans un fort inexpugnable, et il pourra se tenir pour assuré que tel écrivain lui saura moins de gré de vingt solutions heureuses qu’il ne lui témoignera d’humeur pour une correction inopportune. Il devra donc s’abstenir, à moins qu’on ne lui ait laissé toute liberté à cet égard, de ces modifications non-seulement de pensée, mais même de style, qui l’exposeraient à se heurter contre un amour-propre d’auteur, dont la susceptibilité, souvent trop vive, est toujours respectable. Dans tous les cas, il doit être très-réservé, nous le répétons, ne rien livrer au hasard, et ne prendre parti qu’avec une entière certitude.

“Le zèle s’est bien refroidi”

Les premiers imprimeurs, dont une des principales tâches était de remédier au travail défectueux des scribes, s’adjoignirent pour la correction de leurs épreuves des érudits du premier ordre. Il s’agissait de rétablir, d’après les manuscrits primitifs, des textes qui avaient subi de nombreuses variantes et de notables altérations. Les hommes les plus savants de l’époque briguèrent souvent l’honneur de concourir à la publication des livres latins, grecs ou hébreux, que l’imprimerie naissante s’occupa de reproduire. Nous pourrions citer Josse Bade, Juste Lipse, Scaliger, Casaubon, Turnèbe et beaucoup d’autres. Depuis lors le zèle s’est bien refroidi, et la profession, en se propageant et en devenant un métier, a dû recruter pour le travail de la correction, soit des typographes, soit des grammairiens ou des humanistes ; mais cette savante pléiade de linguistes et de philologues qui entourèrent le berceau de l’imprimerie ne devait plus désormais s’associer à ses œuvres.

On n’a plus le temps de corriger correctement !

Ce n’est pas que la typographie n’ait rencontré parfois et ne rencontre encore des hommes d’élite se vouant avec ardeur à une tâche pénible et qui ne conduit pas à la renommée. Mais l’imprimerie, ou, comme on dit aujourd’hui, la presse, se trouve dans des conditions qui ne laissent plus au correcteur le temps nécessaire pour une lecture sérieuse. L’activité dévorante avec laquelle l’imprimeur est tenu de produire, et qu’il obtient avec la mécanique, se communique à tous les services de son établissement transformé en usine ; force est au compositeur et au correcteur de suivre ce mouvement accéléré, comme si les facultés physiques et intellectuelles de l’homme pouvaient subir, à l’instar des organes de la machine, l’impulsion de la vapeur. Aussi, quand on est témoin de la précipitation avec laquelle s’exécutent maintenant les impressions, on est surpris de ne pas apercevoir encore plus d’erreurs et de bévues qu’il n’en échappe à la lecture et à la correction des formes.

Ce que le correcteur doit maîtriser

Le correcteur doit posséder la connaissance imperturbable des principes de sa langue, celle de la langue latine et au moins quelques éléments de la langue grecque. Ce fonds d’instruction lui est rigoureusement nécessaire, et la plus longue expérience ne pourrait y suppléer que très-imparfaitement. S’il sait en outre quelques idiomes étrangers, s’il s’est livré à l’étude de quelque science d’un usage habituel, telle que celle du droit ou des mathématiques, il en recueillera le fruit ; il se convaincra, en un mot, que le domaine de ses connaissances ne saurait avoir trop d’étendue3.

De l’importance de connaître la typographie

Parmi les personnes chargées de cet emploi il en est qui sont dépourvues des notions élémentaires de la typographie, soit qu’elles les considèrent comme accessoires, soit qu’elles cherchent à se soustraire aux longueurs et aux dégoûts d’un apprentissage. Quelque riche que soit d’ailleurs la culture de leur esprit, quelque habitude qu’elles acquièrent du travail de la correction, ces qualités remplaceront difficilement en elles la science pratique qui leur aura manqué d’abord.

Si le correcteur ne s’est exercé préalablement à la composition, une foule d’arrangements vicieux et de dispositions contraires au goût échapperont à son inexpérience ; si, au contraire, il s’est familiarisé avec ce travail, il saura faire disparaître toutes les taches qui défigureraient une édition. Ici il rectifiera un espacement irrégulier, là il égalisera des interlignes ; tantôt il ramènera à leur mesure commune des pages longues ou courtes, tantôt il proposera telle autre amélioration que le typographe seul pourra concevoir. Il y a même plus d’un cas où la connaissance du tirage peut donner lieu à d’utiles modifications. Ce n’est donc que la possession de cette double instruction qui peut former un correcteur accompli.

Premières, secondes, tierces

Le premier soin à prendre pour le correcteur lorsqu’il se met à la lecture d’une feuille, c’est de s’assurer de l’exactitude de la signature et des folios, de lire les titres courants, et de vérifier la réclame4 qu’il a inscrite sur la copie en achevant la lecture de la feuille précédente : toutes choses qu’il pourrait perdre de vue s’il ne s’astreignait pas à s’en occuper de prime abord.

Suivant l’usage reçu dans l’imprimerie, les correcteurs les plus nouveaux sont chargés de la lecture des premières épreuves, et c’est aux correcteurs les plus expérimentés qu’est confiée celle des secondes ou des bons à tirer, quoique ces attributions soient quelquefois cumulées ou interverties.

Le correcteur de premières doit s’attacher à purger l’épreuve de toutes les fautes typographiques dont la correction incombe aux compositeurs, et qui, n’étant pas relevées par lui, entraîneraient le double inconvénient de passer sous les yeux de l’auteur et de n’être plus corrigées qu’aux frais du maître imprimeur, alors que le compositeur aurait été dégagé de sa responsabilité. Il doit s’attacher scrupuleusement à l’observation de l’unité orthographique5, de la ponctuation, et des règles qui ont pu être spécialement adoptées quant à l’italique, aux grandes capitales, etc., dans l’ouvrage dont il suit la lecture. Il doit surveiller et soutenir l’attention et l’exactitude du teneur de copie, et si ce rôle était mal rempli, mieux vaudrait que le correcteur lût seul en conférant lui-même l’épreuve avec la copie.

C’est au correcteur de secondes qu’est dévolue la tâche plus importante et plus délicate de revoir les feuilles en dernier ressort ; sa lecture est définitive, et c’est d’elle que dépend, sous ce rapport si essentiel, la réputation de l’édition, et même celle de l’établissement ; car une maison peut être jugée sur un seul de ses produits, et non sur leur ensemble. Il doit donc se pénétrer profondément des graves conséquences qui résulteraient de son inattention. Le correcteur de secondes est en position d’exercer avec une utilité très-réelle l’office de critique ; ses observations et ses conseils peuvent être très-profitables à l’auteur ou à l’éditeur du livre qu’il revoit. C’est à lui de se renfermer dans les limites d’une sage réserve, et de prouver qu’il y aurait injustice et ingratitude à lui appliquer la sentence exprimée dans le distique suivant :

Errata alterius quisquis correxerit, illum

Plus satis invidiæ, gloria nulla manet6.

Toutes les épreuves d’un ouvrage doivent être lues par le même correcteur ; et celui-ci devra noter sur un carnet l’orthographe de certains noms propres, ou mots peu usuels, qui seraient susceptibles de se représenter dans le livre. Il est de ces ouvrages, irréguliers et arbitraires dans leur composition, ceux notamment qui sont rangés sous la dénomination générique d’ouvrages de ville, dont la correction exige plus particulièrement des notions spéciales de l’art jointes à une critique judicieuse de ses opérations. Comme le prote est, dans une imprimerie, la personne qui doit savoir le mieux apprécier les divers genres de travaux et l’aptitude des hommes placés sous sa direction, il est bon que toutes les épreuves de cette nature passent sous ses yeux. Cette inspection lui fournit d’ailleurs de fréquentes occasions de juger les ouvriers, de connaître le mérite de leurs œuvres, et les soins ou la négligence qu’ils pourraient y apporter.

Les tierces, ou révisions, doivent être confiées à un lecteur attentif ; c’est le dernier et définitif coup d’œil donné à une feuille avant le tirage.

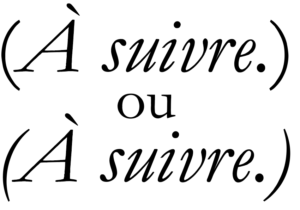

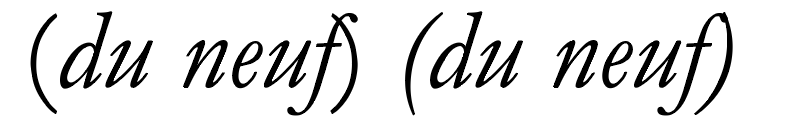

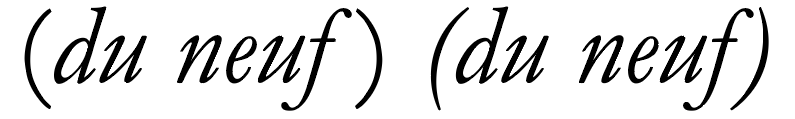

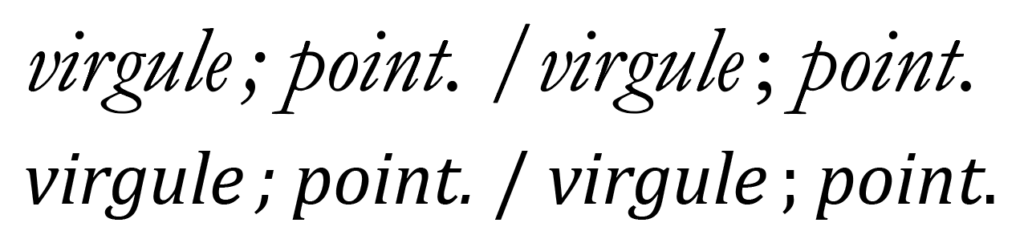

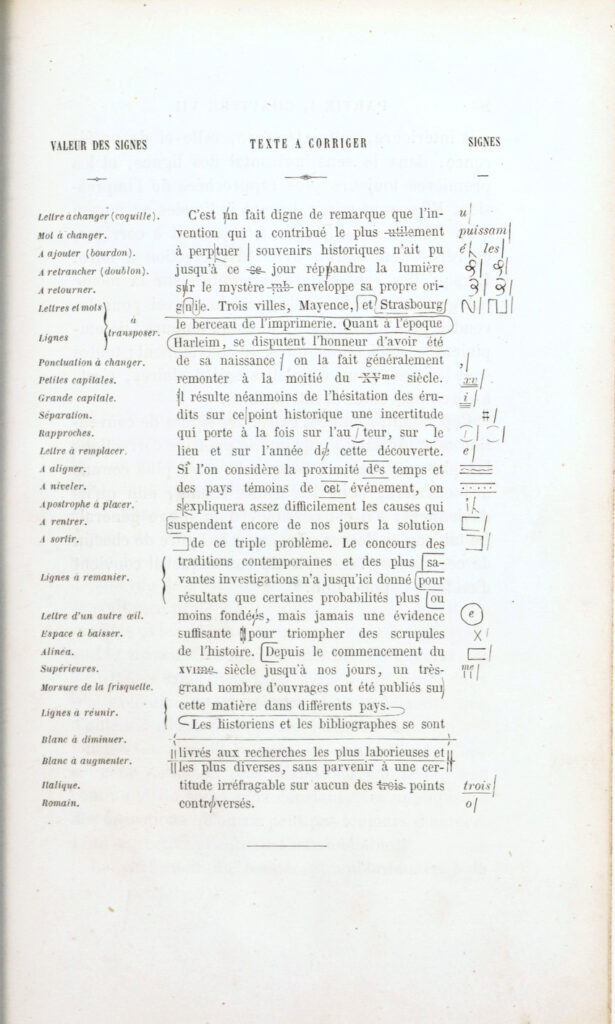

Signes de correction

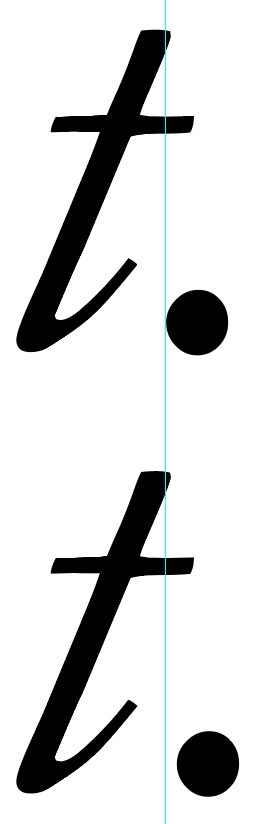

Les corrections doivent être placées sur la marge, soit intérieure, soit extérieure, celle-ci de préférence, dans le sens horizontal des lignes, et les premières toujours plus rapprochées de l’impression. Elles sont généralement indiquées au moyen d’un trait vertical passé sur l’endroit à corriger, et répété en marge avec la correction à faire. Lorsqu’elles sont en grand nombre sur la même marge, on modifie les signes de renvoi pour les rendre plus distinctes. Quant aux auteurs, ils emploient les indications qui leur conviennent ; toutes sont bonnes, pourvu qu’elles soient claires, c’est-à-dire apparentes et intelligibles.

Cependant, comme il existe des signes de convention adoptés dans l’imprimerie pour les corrections les plus usuelles, et comme ils sont plus connus des ouvriers, nous les avons réunis, afin qu’ils deviennent, s’il est possible, d’un usage général. Le tableau ci-dess[o]us offre, avec la figure de chacun de ces signes, l’exemple du cas auquel il convient d’en faire l’application. »

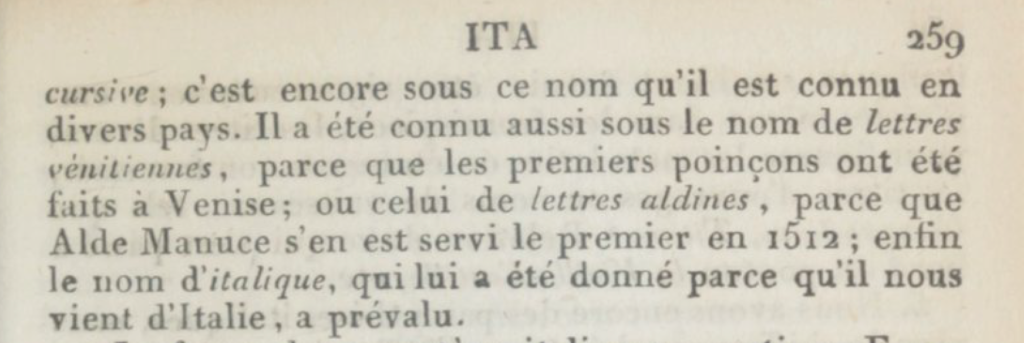

Fournier, Henri, Traité de la typographie, 3e édition corrigée et augmentée, Tours, Alfred Mame et fils, éditeurs, 1870, p. 259-268.

☞ Lire aussi Ce que la PAO a changé au métier de correcteur.