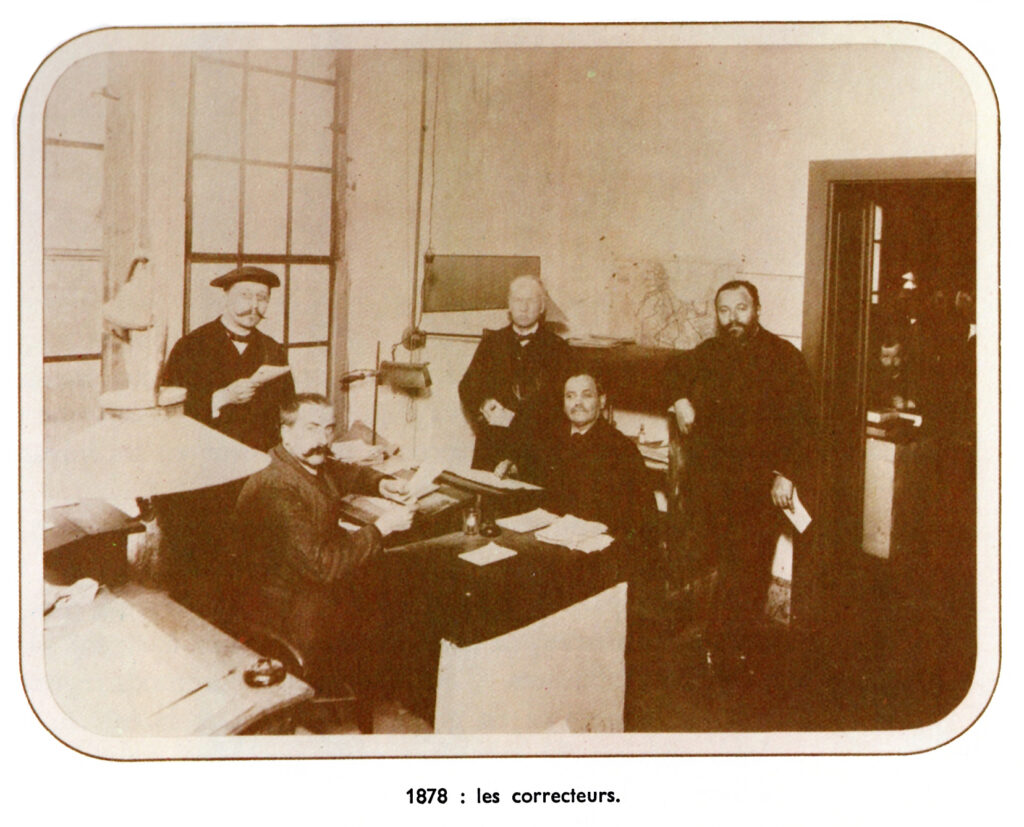

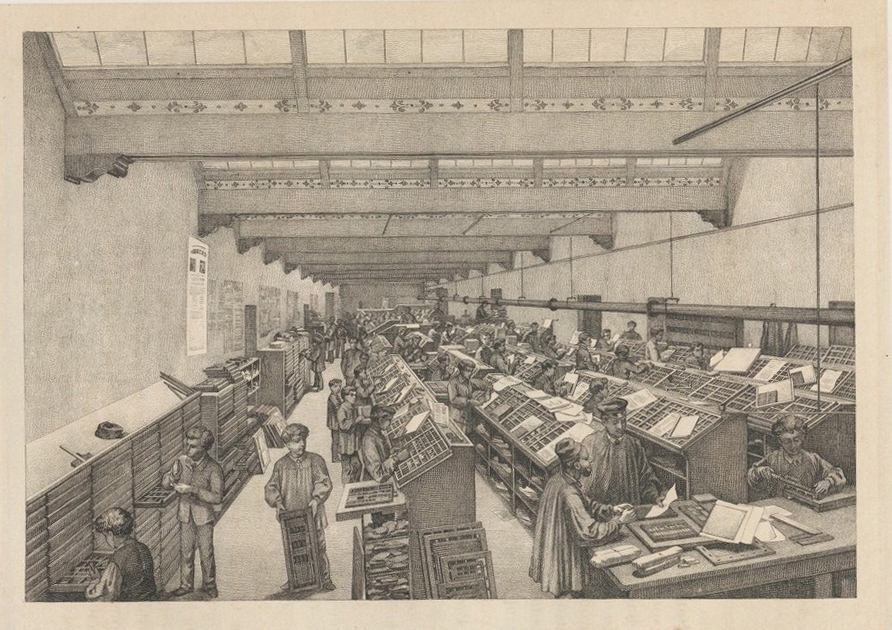

Chaque fois (ou presque) que je publie un document ancien montrant des correcteurs au travail, je reçois un commentaire s’exclamant qu’il n’y a « pas beaucoup de femmes ». J’ai donc fini par promettre un article sur la question. Le voici.

Raconter la féminisation du métier de correcteur, c’est avant tout replonger dans l’histoire de l’éducation des filles et dans l’histoire du travail des femmes. Le cas particulier des correctrices ne peut venir que dans un second temps. N’étant pas historien de formation (mais correcteur, faut-il le rappeler ?), je me contenterai de fournir ici des jalons. Je vais rassembler un faisceau d’indices1 plutôt que de rédiger un récit séquentiel. On trouvera donc ci-dessous beaucoup de liens et de notes en bas de page. Chacun pourra y puiser à son gré. Je vous prie de considérer ce texte comme un travail en cours. Il pourrait aussi encourager d’anciennes correctrices à m’apporter leur précieux témoignage. D’avance, bienvenue !

Un monde largement méconnu

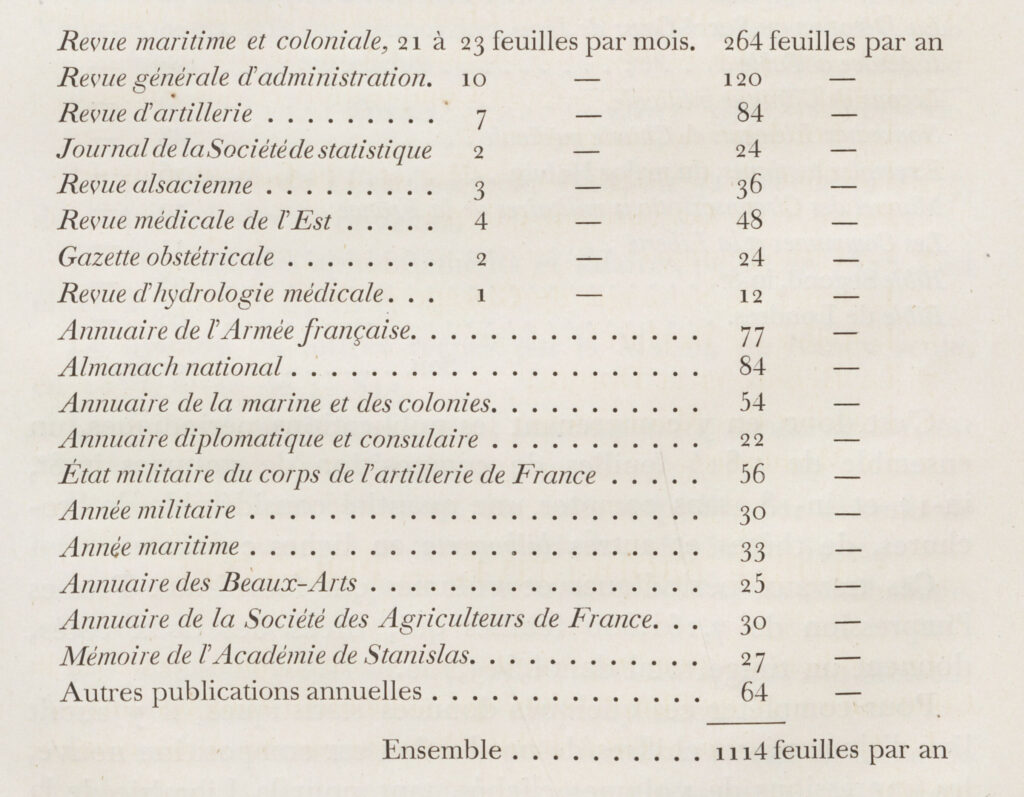

Rappelons, pour commencer, que nous ignorons combien nous sommes, nous les correcteurs. Nous ne l’avons jamais su. D’abord, parce la Statistique générale de la France, future Insee (1946), est une invention récente (1840). Ensuite, parce que la correction a toujours eu sa part d’amateurs, de bénévoles2, d’employés transitoires (étudiants3) ou de personnes cherchant un complément de revenus (enseignants, notamment). Aujourd’hui encore, la diversité des statuts des correcteurs (salarié, travailleur à domicile, entrepreneur individuel…) empêche de les comptabiliser.

L’organisation syndicale des correcteurs est récente aussi (1881) et le nombre d’adhérents n’est pas représentatif de la population générale4.

De plus, peu de temps sépare les débuts de l’histoire du travail féminin (années 19605) des débuts de l’histoire des ateliers d’imprimerie (années 19706).

« […] les correcteurs n’ont jamais été précisément recensés en France » (ACLF). Nous n’en connaissons donc ni le nombre, ni les divers profils. Les infos les plus récentes dont nous disposons viennent d’une enquête menée par l’ACLF en mars-juin 2022. Des 490 réponses reçues, il ressort que 83 % des correcteurs sont des femmes, plutôt urbaines (65 %), très diplômées (48 % ont bac+5), exerçant sous le statut d’indépendante (67 %). On lira à profit le rapport complet.

Mais un fait nous éclaire aisément sur la chronologie à venir : la célèbre école Estienne, qui forme aux métiers du livre à Paris, a ouvert ses classes aux garçons en 1889, mais n’a accepté les jeunes filles qu’à partir de 1972.

Pour que les femmes puissent devenir correctrices, il fallait trois conditions :

- qu’elles reçoivent l’éducation nécessaire, au moins jusqu’à 16 ans7 ;

- qu’elles aient le droit de travailler8 ;

- que les imprimeries les embauchent.

Il fallait aussi que les femmes soient libres de leurs choix en matière de vie conjugale et de maternité, sans oublier l’allègement de la vie domestique par l’électroménager.

1. L’éducation des filles

À la veille de la Révolution, les femmes étaient analphabètes à 73 %, contre 53 % des hommes (HistoLivre).

Avant la révolution industrielle, la France est un pays très majoritairement rural, et l’éducation des enfants, filles ou garçons, n’est pas la priorité des parents9.

Le principe d’égal accès à l’éducation pour tous n’est établi qu’à la fin du xixe siècle… mais la teneur de l’éducation, elle, reste inégale.

« Si la loi Camille Sée crée en 1880 un système d’enseignement secondaire public destiné aux jeunes filles, il reste dans l’esprit de ses initiateurs un enseignement typiquement féminin au contenu adapté, plus court que l’enseignement masculin et ne donnant pas accès au baccalauréat » (Gallica10).

L’objectif politique de l’éducation des filles n’est, d’ailleurs, pas de permettre aux femmes de travailler.

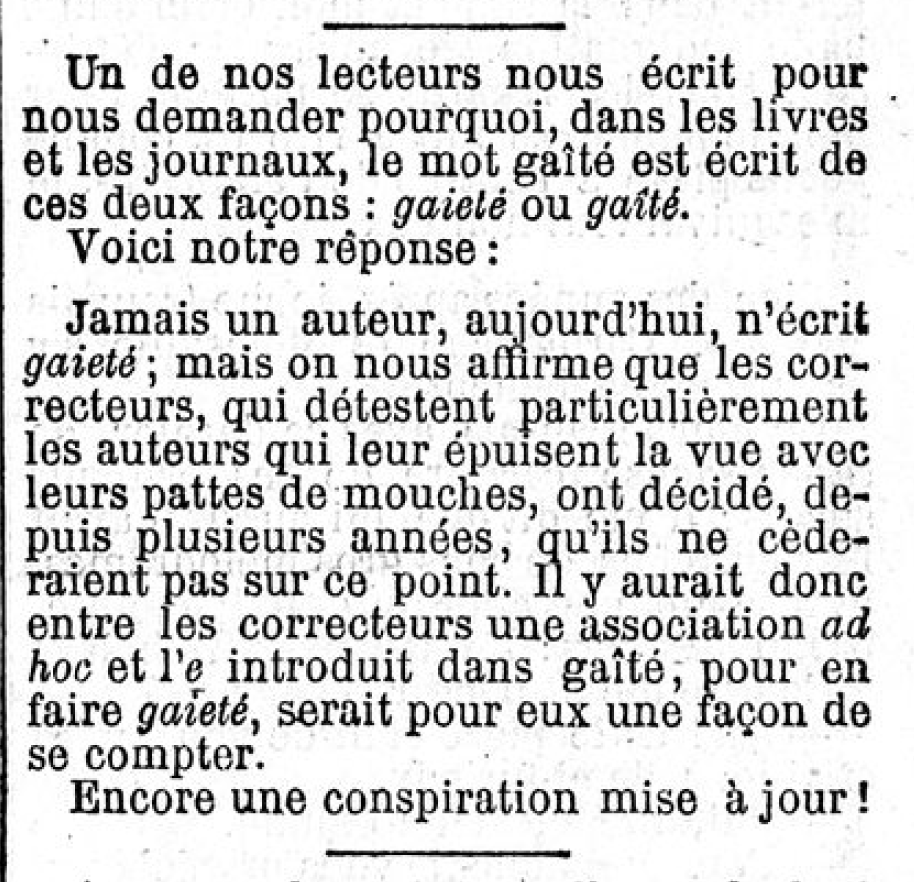

Le programme de Camille Sée est on ne peut plus clair : « Il faut choisir ce qui peut leur être le plus utile, insister sur ce qui convient le mieux à la nature de leur esprit et à leur future condition de mère de famille, et les dispenser de certaines études pour faire place aux travaux et aux occupations de leur sexe. Les langues mortes sont exclues [alors que le latin est encore très demandé dans les imprimeries] ; le cours de philosophie est réduit au cours de morale ; et l’enseignement scientifique est rendu plus élémentaire » (Wikipédia).

Pour Jules Ferry, « l’école primaire peut et doit faire aux exercices du corps une part suffisante pour préparer et prédisposer […] les filles aux soins du ménage et aux ouvrages de femme ». Quant au travail manuel, il a pour objectif « de leur faire acquérir les qualités sérieuses de la femme de ménage et de les mettre en garde contre les goûts frivoles ou dangereux » (Wikipédia).

De plus, le changement ne s’opère pas du jour au lendemain. 1) « […] les filles sont la plupart du temps instruites par les congrégations ou les couvents ; » 2) « entre la promulgation de la loi et sa mise en œuvre, il existe aussi parfois des délais assez longs » : par exemple, une ville comme Angers n’a ouvert son premier collège pour filles qu’en 1913 (Wikipédia).

Les premières institutrices étaient parfois mal considérées, voire maltraitées11.

En 1924, le programme scolaire pour les filles dans le secondaire rejoint celui des garçons et le baccalauréat (condition d’accès à l’université) leur est accessible.

La mixité des établissements scolaires ne se développe qu’à partir des années 1960 (Wikipédia).

2. Le travail des femmes

« Depuis six mille ans qu’il y a des femmes et qui travaillent12… », on pourrait penser qu’il y a des correctrices dans les imprimeries depuis longtemps.

On sait aujourd’hui que le travail féminin était très présent dans la société médiévale13, mais c’est justement à la Renaissance, période où naît l’imprimerie en Europe, que les femmes perdent nombre de métiers qu’elles exerçaient au Moyen Âge. « Exclues des droits de succession, elles le sont aussi de nombreuses corporations. […] Rejetées des ateliers, elles se replient sur le travail à domicile qui va proliférer jusqu’au xixe siècle » (Maruani, 1985, p. 14). On verra plus loin que ce mouvement reste actuel.

« La seconde moitié du xxe siècle a été porteuse, dans l’ensemble des pays développés et tout particulièrement en France, de transformations sociales majeures pour les femmes : liberté de l’avortement et de la contraception, droit de vote et parité, croissance spectaculaire de la scolarité et de l’activité professionnelle » (M. Maruani, 2005).

Sans détailler l’histoire du travail des femmes, je vais donner quelques dates (d’après Hello Work (6 mars 2023) — sauf autre mention —, auquel je renvoie pour l’explication détaillée).

- 1907 droit pour les femmes mariées à disposer de leur salaire

- 1909 adoption du congé maternité

- 1920 « La loi autorise les femmes à adhérer à un syndicat sans l’autorisation maritale » (HistoLivre, p. 5).

- 1946 fin du salaire féminin

- 1965 autonomie financière et liberté de travailler

- 1975 interdiction de la discrimination à l’embauche

- 1983 l’égalité professionnelle comme principe

- 1986 féminisation des noms de métiers (que l’Académie admet en 201914 !).

« La part des femmes dans la population active n’a cessé d’augmenter au cours du xxe siècle. Entre 1968 et 1990, le pourcentage de femmes actives en France augmente fortement passant de 31 à 43 %. Cela est principalement dû aux Trente Glorieuses et à l’arrivée de la société de consommation, mais également au développement de l’instruction des femmes » (Météojob).

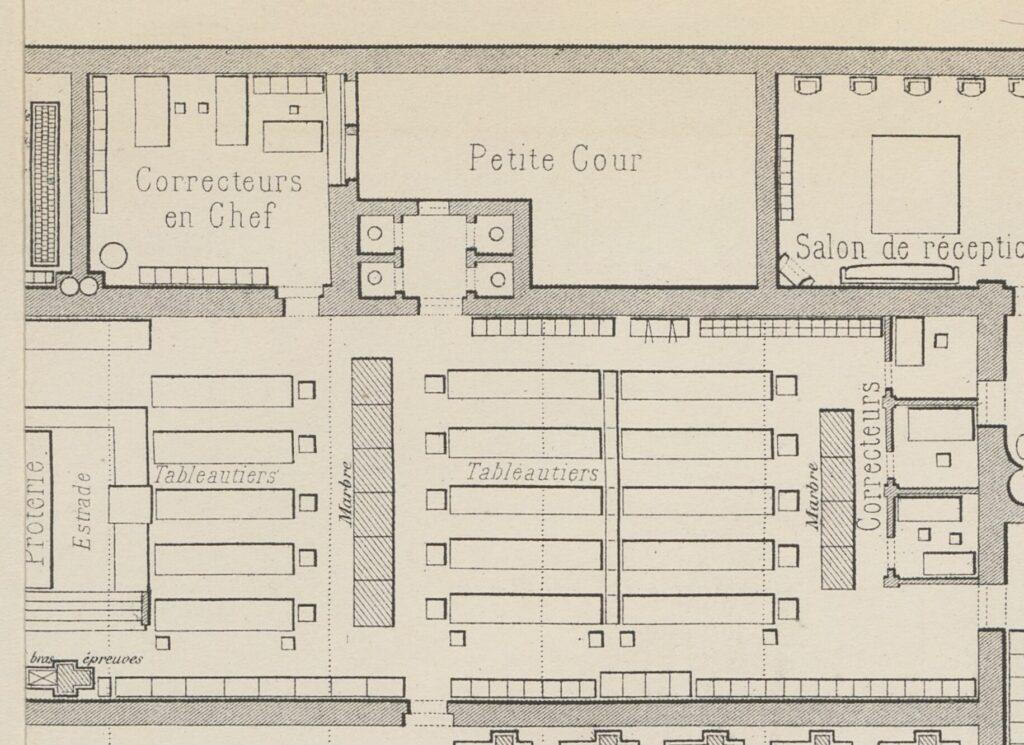

3. L’embauche de femmes dans les imprimeries

Mais à l’imprimerie ce n’était pas gagné.

S’il y a toujours eu des femmes dans les imprimeries, c’était dans l’ombre de leur mari ou de leur père15.

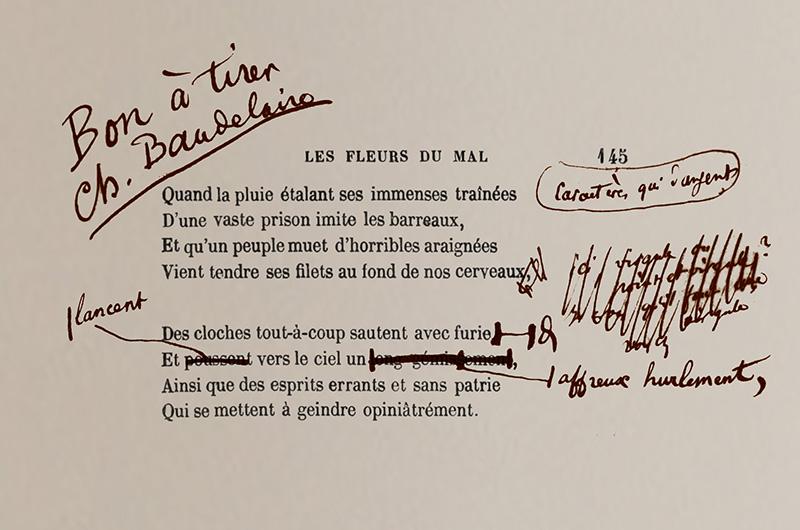

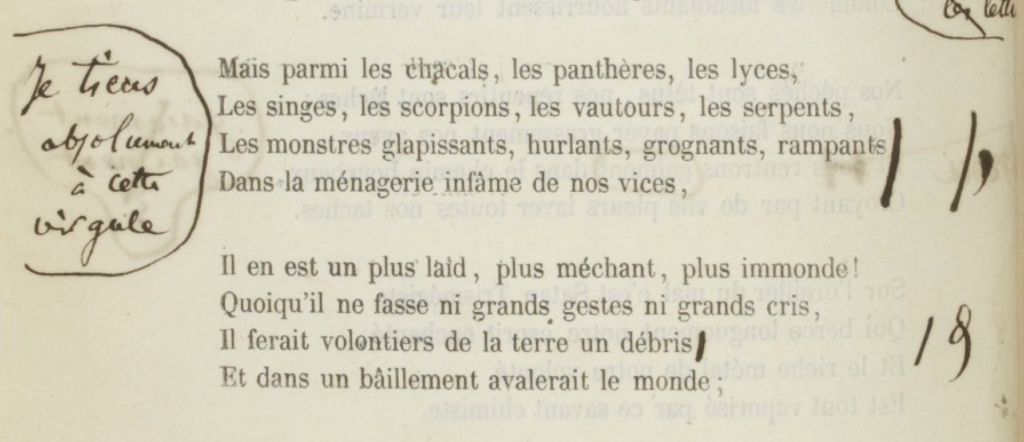

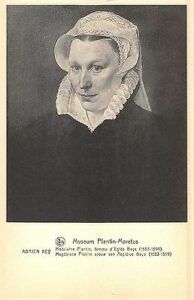

L’histoire a retenu de belles exceptions au xvie siècle : Charlotte Guillard, « deux fois veuve d’imprimeurs, qui dirigea une imprimerie de 1537 à 155716 », ou les filles de Christophe Plantin, qui « ont appris à lire et à écrire dès leur plus jeune âge. À cinq ans déjà, elles aidaient à corriger les épreuves à l’atelier17. » « Madeleine, la quatrième, était la plus habile : elle lisait les textes hébreux, syriaques et grecs18. »

Noter aussi, au printemps 1793, le cas de Mme de Bastide ouvrant, à Paris, une école typographique pour les femmes, qui accueille 60 jeunes femmes. Mais « on n’a plus de nouvelles de l’établissement après avril 1795 sous le Directoire » (HistoLivre, p. 5-6).

1849 Légalisée après dix ans d’existence, la Société de secours mutuels typographique parisienne adopte « un règlement précis prévoyant notamment (art. 116) l’exclusion des femmes, pourtant peu nombreuses dans la profession » (Jarrige, p. 211). Une commission reviendra sur cette décision en 1867 (ibid., p. 213).

1855 Primé à l’Exposition internationale de Paris, le pianotype, une des premières machines à composer, est présenté « comme pouvant être serv[i] par du personnel féminin » (Wikipédia). « Dans La Réforme […], Étienne Arago explique sans détour que “l’avantage que cette invention pourrait offrir aujourd’hui, ce serait de pouvoir remplacer les hommes par des femmes [payées moitié moins que les hommes] et des enfants” » (Jarrige, p. 205).

La même année, « on assiste pour la première fois à l’introduction des femmes dans une imprimerie parisienne » (Jarrige, p. 213).

1877 « […] dans l’atelier de l’agence Havas […] les cinq machines à composer sont conduites par des femmes (Jarrige, p. 214).

1881 Une disposition statutaire de la jeune Fédération du livre recommande de « s’opposer par tous les moyens légaux au travail des femmes dans les imprimeries »19.

En 1897 apparaît La Fronde (de Marguerite Durand), « premier journal français entièrement conçu et dirigé par des femmes ». Il sera « un outil majeur du développement du féminisme en France durant six ans » (HistoLivre, p. 10-11).

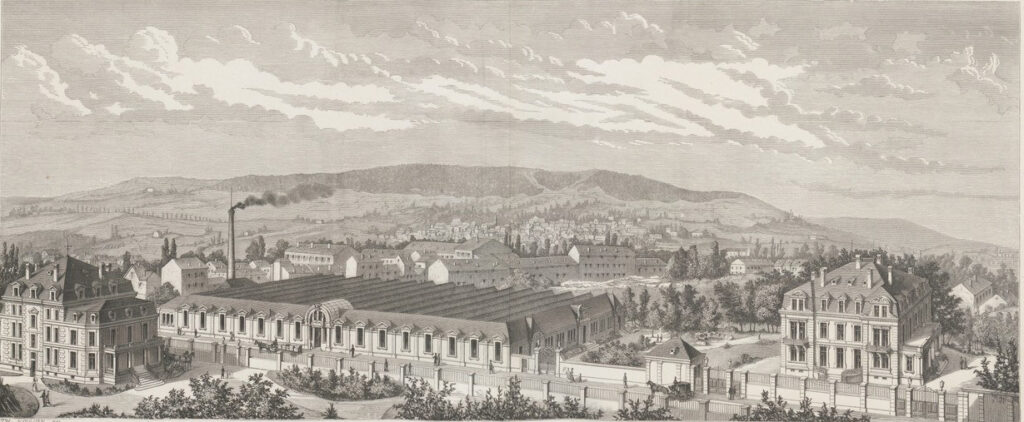

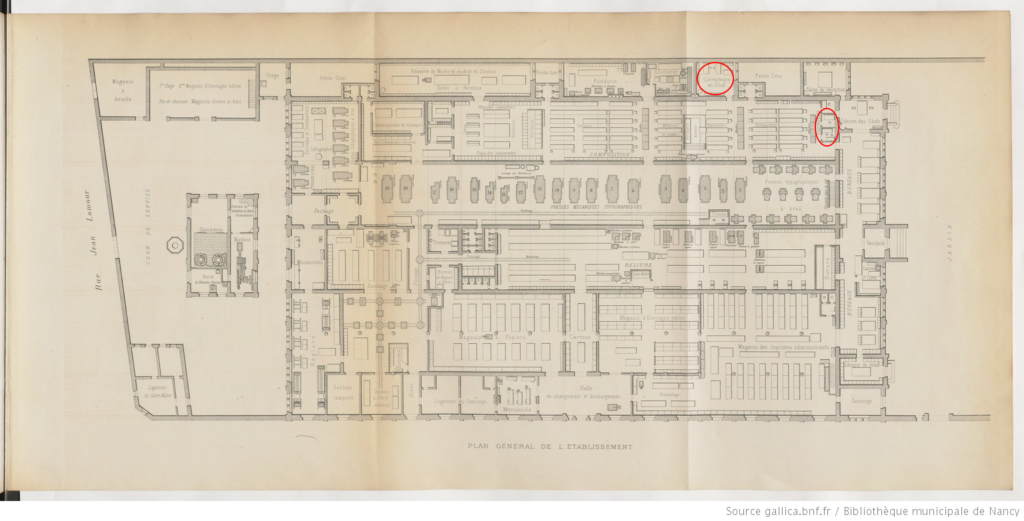

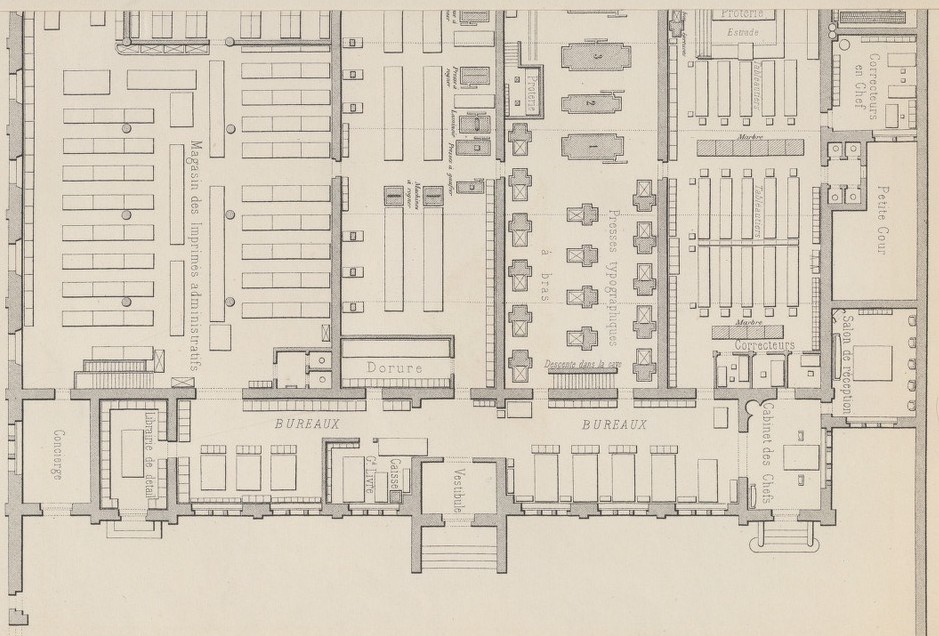

1901 Affaire Berger-Levrault : face à une grève de 90 ouvriers dans son imprimerie, à Nancy, la direction installe 15 femmes typographes aux postes vacants. Les hommes les considéreront comme des « sarrasines » ou briseuses de grève, et l’affaire restera longtemps dans les mémoires20.

1912 Affaire Emma Couriau : bien qu’elle soit typographe depuis dix-sept ans et payée à l’égal d’un homme, son admission à la section lyonnaise de la Fédération du Livre est refusée. De plus, son mari est radié du syndicat21.

« Les femmes ne seront admises qu’en 1919 dans les rangs de la composition, mais au cinquième des effectifs. […] Après la guerre […] on ne pouvait plus ignorer leur capacité de faire le travail des hommes mobilisés, ni priver de ressources celles dont le mari avait été tué » (Dédame, p. 235).

« Les événements de 1936 marquent une évolution dans l’attitude des ouvriers du Livre à la syndicalisation des femmes, particulièrement dans les sections parisiennes : les adhésions des femmes sont nombreuses et elles sont soutenues par les dirigeants syndicaux » (HistoLivre, p. 2).

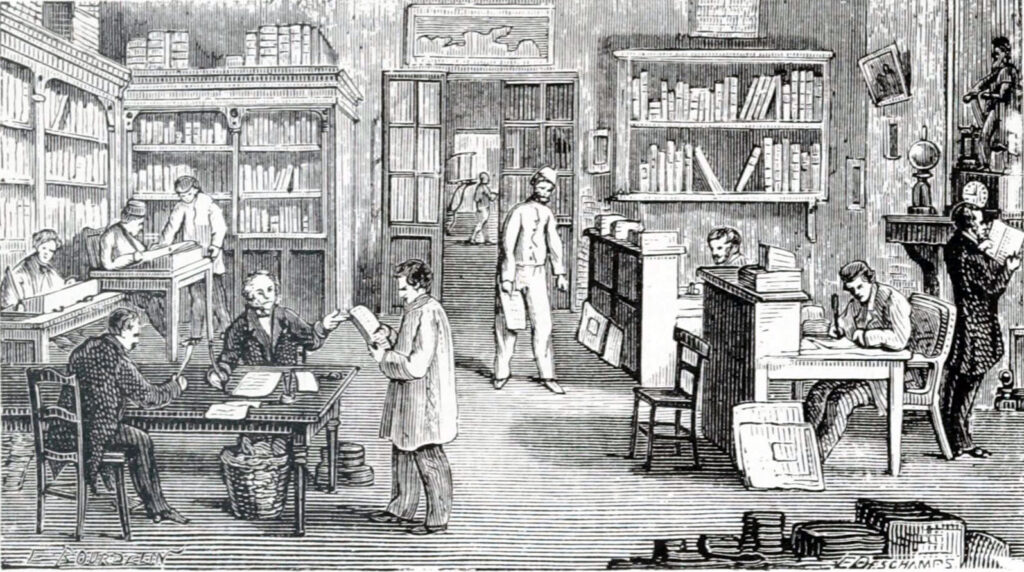

Comme on le voit, le milieu très « macho22 » de l’imprimerie a fortement résisté à l’arrivée des femmes en son sein.

« Jusqu’au milieu du xxe siècle, le personnel féminin du livre n’était admis qu’aux tâches jugées subalternes dont faisaient partie le brochage (les premiers livres brochés datent de 1841) et la finition. Pourtant, les femmes déployaient une incomparable dextérité dans : le comptage des feuilles, la pliure des cahiers, leur encartage l’un dans l’autre (ou, au contraire, leur désencartage), leur collationnement, leur assemblage, la couture des dos, leur collure ainsi que, dans les ateliers de presse, le pliage et la mise sous bande adressée (à la vitesse de cinq journaux à la minute) pour les abonnés ! » (Dédame, p. 226)

Mais dans la seconde moitié du xixe siècle, la plupart de ces tâches seront mécanisées, et « le recours au savoir-faire des femmes étant plus réduit… la profession tendit à se masculiniser » (ibid.).

Même l’arrivée de la Linotype ne parvient pas à casser le monopole masculin (Jarrige, p. 220).

« Dans les années 1910, pourtant, près de 18 % des ouvriers du Livre sont des ouvrières » (HistoLivre, p. 4). D’après Frédéric Barbier23, elles étaient 6,7 % en 1847.

C’est, en fait, l’arrivée de la photocomposition et de l’informatique, dans les années 1970, qui sera déterminante. Je vais y revenir plus bas.

Et les correctrices, alors ?

1840 Un journaliste fait état de l’existence d’un atelier d’imprimerie entièrement féminin, correction comprise, entre Paris et Fontainebleau24.

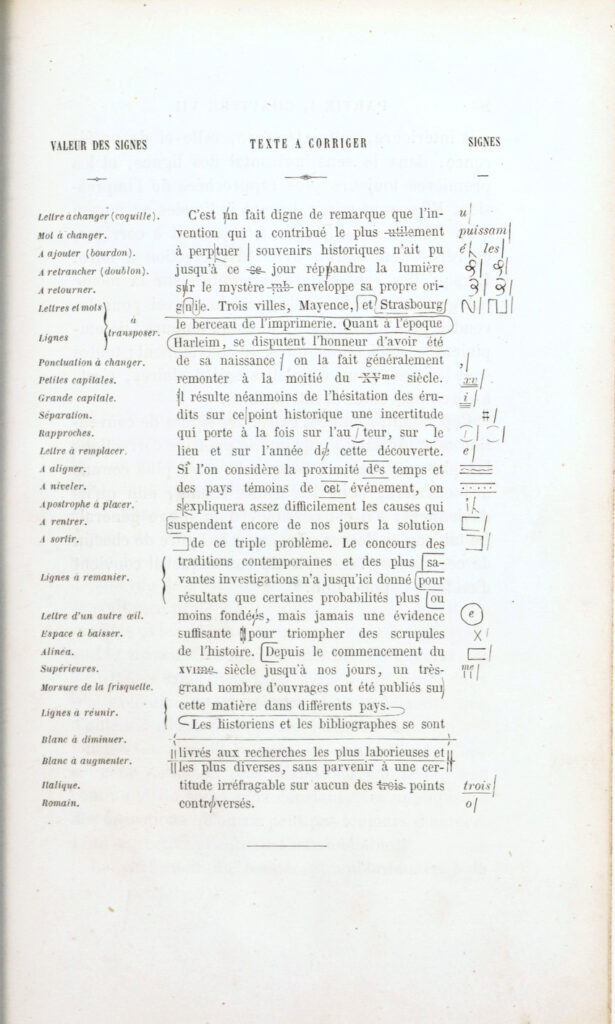

1869 Pour Pierre Larousse (Grand Dictionnaire universel du xixe siècle, t. 5), en matière de typographie, le correcteur (« employé chargé de lire les épreuves et de marquer les fautes commises soit par le compositeur, soit par l’auteur lui-même ») n’a pas de pendant féminin.

1884 Premières annonces d’emploi de correctrice, selon mes propres recherches.

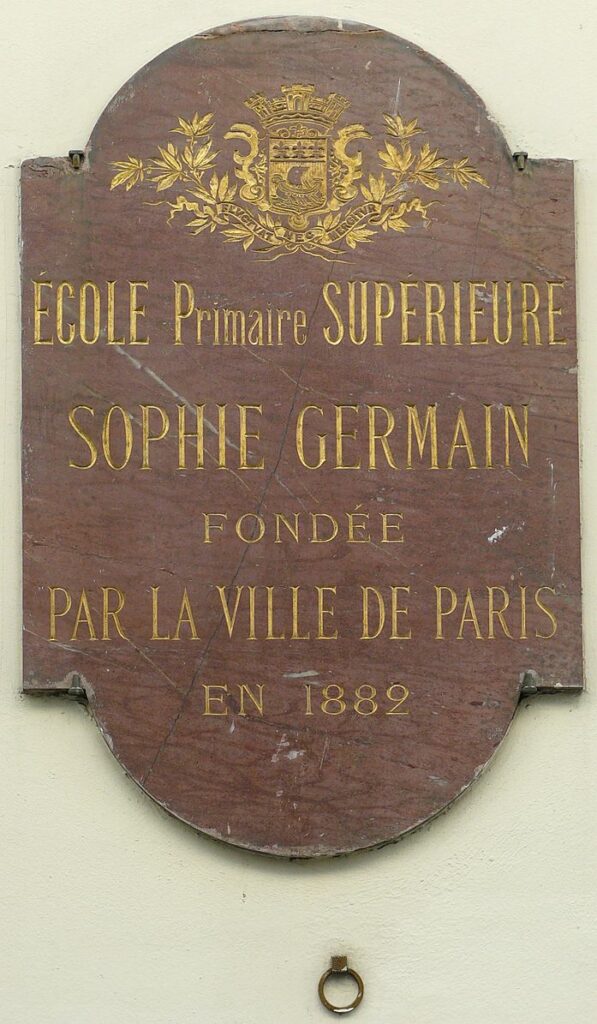

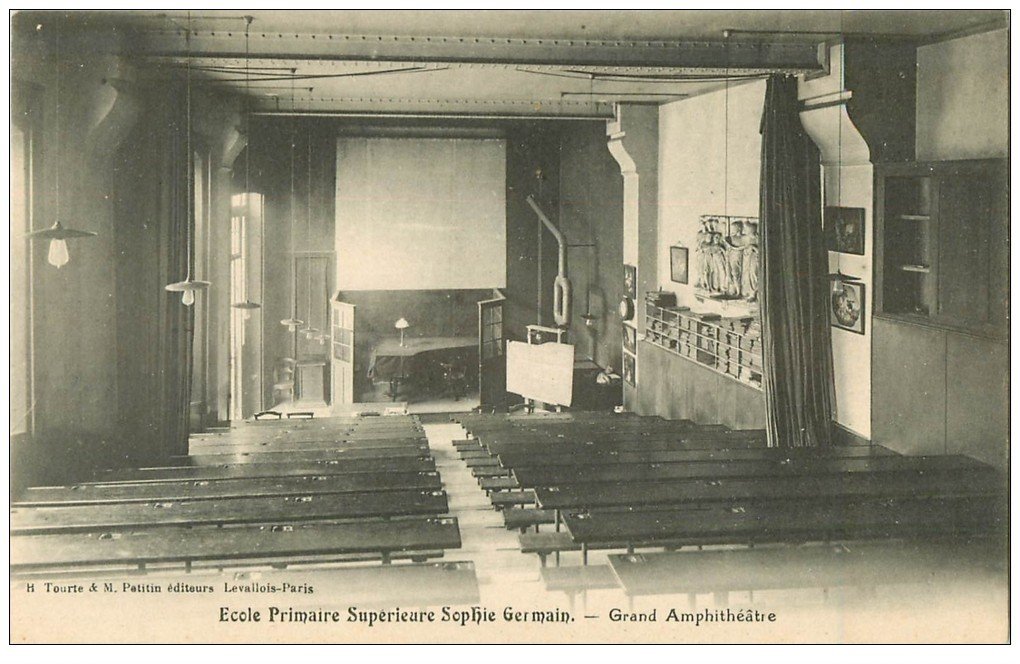

1884, toujours : un journaliste du Gil Blas écrit, à propos de l’école primaire supérieure de jeunes filles de la rue de Jouy (Paris 4e) que ses élèves « sont aptes […] à être correctrices d’imprimerie. Voir mon article :

1904 Quand elles se marient, les correctrices commencent à déclarer leur profession dans les avis publiés dans les journaux, là aussi selon mes propres recherches.

La position de certains correcteurs n’est pas plus favorable que celle des typographes. Voir la lettre d’Armand Dauby dans mon article :

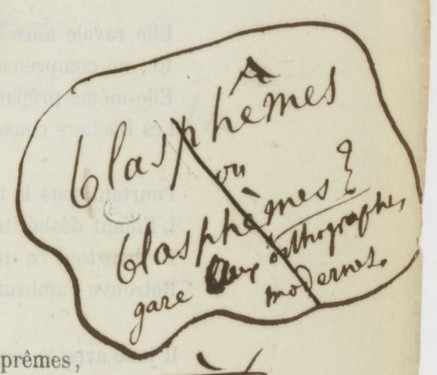

Le correcteur Eugène Boutmy a précédemment écrit, en 187425 (en seconde position derrière le « correcteur amateur » !) :

« Le correcteur femme existe aussi ; mais cette espèce, du reste très rare, n’apparaît jamais dans l’atelier typographique ; on ne l’entrevoit qu’au bureau du patron ou du prote. Nous n’en parlerons pas… par galanterie » (p. 48).

« […] nous sommes de l’avis de MM. les typographes qui, plus moraux que les moralistes, trouvent que la place de leurs femmes et de leurs filles est plutôt au foyer domestique qu’à l’atelier de composition, où le mélange des deux sexes entraîne ses suites ordinaires. […] L’admission des femmes dans la typographie a eu un autre résultat fâcheux : elle a fait dégénérer l’art en métier. Pour s’en convaincre, il suffit d’examiner les ouvrages sortis des imprimeries où les femmes sont à peu près exclusivement employées » (p. 75-76).

Même Louis-Emmanuel Brossard, en 192426, citant pourtant les exemples de Charlotte Guillard et des filles de Plantin, et estimant « par trop vif et trop radical l’arrêt rendu par Boutmy », termine son paragraphe sur la question (3 pages sur 587) ainsi :

« Il faut éviter le « correcteur femme », la chose est entendue, mais, quand le mal existe, il n’est pas nécessaire de l’exaspérer par une lutte ouverte ou par le mépris déclaré […] (p. 131).

On peut voir là un mince progrès…

L’honneur est sauvé par une voix discordante, lors de l’affaire Emma Couriau (voir plus haut), en 1913 :

« Dans La Bataille syndicaliste, Alfred Rosmer, correcteur et chroniqueur, écrit : “Il serait temps que les camarades abandonnent la mentalité antédiluvienne que leur donne une si étrange conception des rapports qui doivent exister entre l’homme et la femme. Est-il si difficile d’admettre que la femme peut agir par elle-même et qu’elle a voix au chapitre quand il s’agit de régler sa vie et sa destinée”. » (HistoLivre, p. 5).

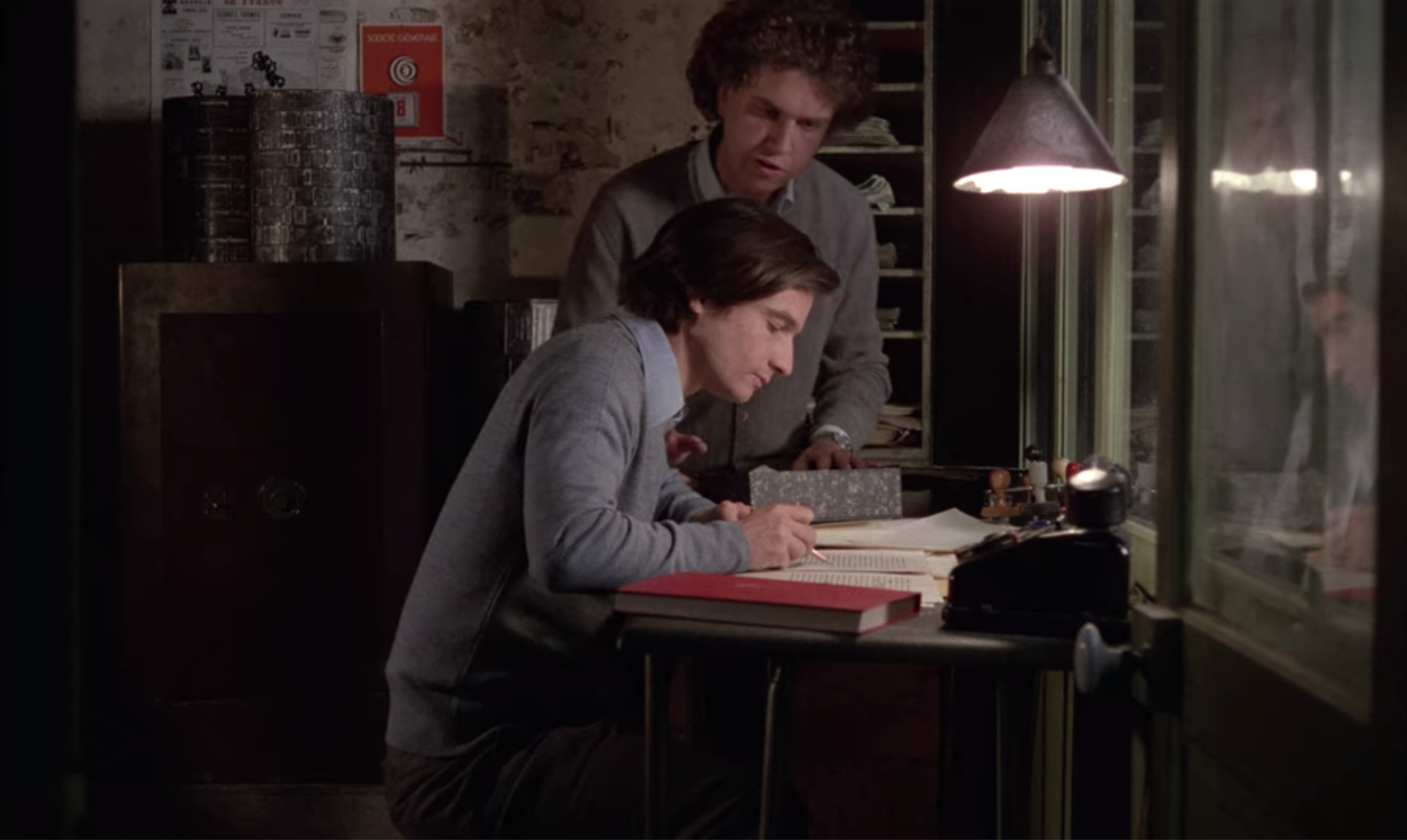

Dans les années 1970, la photocomposition et l’informatique marquent une révolution. C’est un bouleversement pour les typographes (c’est la fin du plomb), mais aussi pour les correcteurs, comme l’a raconté Claire Clouzot en 1981 dans un film, L’Homme fragile, alors que chez François Truffaut, deux ans plus tôt (L’Amour en fuite), la cage de verre enfermait toujours deux hommes au cœur de l’imprimerie.

C’est la sociologie qui nous enseigne le plus sur cet épisode. Dans un livre de 1985 (aujourd’hui épuisé), Margaret Maruani raconte, sur 16 pages, « l’histoire du Clavier Enchaîné », nom qu’elle a donné à un quotidien régional sur lequel elle a enquêté pendant quinze ans. Une succession de péripéties difficile à résumer en quelques lignes…

Dans cette rédaction, l’entrée de l’ordinateur, en 1969, a été accompagnée de l’embauche d’une douzaine de dactylos (que l’informatique a rebaptisées clavistes), qui travaillaient plus vite que les correcteurs en place tout en étant payées un tiers de moins. « Une profession féminine, dévalorisée, déqualifiée et sous-payée s’est créée à côté et en marge des métiers masculins. » Au fil des années, entre grève des ouvriers du livre en 1969 (pour obtenir la garantie de leur emploi et le monopole sur la justification et la correction des textes) et grève des clavistes en 1983 (pour obtenir égalité de salaire et de conditions de travail), les deux camps se sont progressivement rejoints. Deux mondes qu’au départ tout séparait, même un mur… Tout le monde a fini sur le même clavier, dans la même convention collective (celle des ouvriers du livre) ; les clavistes, après une courte formation, sont devenues correctrices. Pour les hommes, c’était la peur de la concurrence et la « fin du métier » ; pour les femmes, un sentiment de différence et d’exclusion.

L’histoire du Clavier Enchaîné (par laquelle Margaret Maruani illustre la construction sociale des différences hommes/femmes dans le monde du travail) s’arrête là. Ce qui suit, dans la presse, parisienne en particulier, ce sont les plans de départ pour la famille des « typos » (linotypistes, typographes et correcteurs), peu à peu remplacée par une population majoritairement féminine, moins avantagée et moins bien payée.

Cependant, la prédominance masculine chez les correcteurs a peut-être duré plus longtemps qu’on l’imagine, à en croire les quelques indices suivants :

« Quand je suis arrivée en presse (en 1979), il y avait très peu de femmes. Les quelques correctrices de l’imprimerie avaient un succès fou », raconte Annick Béjean (dans Repiton et Cassen). Lire la partie de son témoignage que j’ai déjà publiée.

Mais il faut lire aussi les pages de son récit, teinté de nostalgie, qui restituent un monde disparu, celui des typos et de leur militantisme vigoureux (dont l’épisode le plus marquant est la grève du Parisien libéré, qui dura vingt-huit27 à trente mois28, de 1975 à 1977).

En 1983, entrant comme jeune typographe à France-Soir, Isabelle Monthier découvre :

« Troisième étage. Un grand atelier. Des hommes, des hommes partout. […]

« Le cassetin (le carré ou l’atelier) des correcteurs. […] Trois femmes environ pour une vingtaine d’hommes » (Repiton et Cassen, p. 136).

En mars 1994, l’ARCI (Association romande des correctrices et correcteurs d’imprimerie, Lausanne) déclare encore qu’elle « manque de collègues féminines » et lance un appel dans un journal féministe29.

Étapes récentes

Jusqu’en 1978 (création de l’école COFORMA par le Syndicat des correcteurs30), le métier s’apprenait exclusivement auprès de ses pairs31. Or, comment se former à un métier dont l’accès vous est interdit ou difficile ?

Quand elle raconte son entrée à La Croix, chez Bayard Presse (qu’elle appelle Le Crucifix et Lancelot), à la fin des années 1970, Vanina (pseudonyme) écrit :

« […] le choix de recruter en priorité des femmes pour saisir et corriger les textes n’existe nulle part ailleurs dans la PQN (la presse quotidienne dite nationale, et en fait parisienne). […] Les femmes y sont depuis entrées en masse – jusqu’à former au moins la moitié des effectifs dans les cassetins de correction […] » (p. 24).

La saisie des textes sur micro-ordinateur (milieu des années 1980) par les auteurs eux-mêmes32 ayant fait disparaître, à leur tour, les clavistes, elles ont dû se reconvertir. Certaines ont choisi la correction, comme l’avaient déjà fait certaines « typotes ».

Parallèlement, correcteurs et correctrices sont poussés hors des murs des maisons d’édition :

« […] au début des années 1980 […] le prix toujours plus élevé du mètre carré parisien [entre autres raisons] incite […] beaucoup d’éditeurs à supprimer leur service de relecture interne afin de réaliser des économies. Ils décident de payer désormais à la pige, et à un tarif bien sûr inférieur, la préparation de copie. Ils chassent donc de leurs murs les lecteurs-correcteurs ; et, confrontés à la menace du chômage, certains de ceux-ci acceptent d’être licenciés puis réembauchés avec la sous-qualification de correcteur à domicile.

« Les correcteurs déjà pigistes se voient quant à eux proposer d’effectuer également la préparation de copie – selon les modes de rémunération les plus divers, mais tous illégaux puisque ce boulot n’est pas prévu par la convention comme pouvant se faire à la maison. […] » (Vanina, p. 53).

« Des transformations structurelles propres au domaine du livre et de la presse expliqueraient que les correctrices soient de moins en moins intégrées dans les entreprises : recompositions éditoriales ; choix budgétaires ciblés ; associations de maisons en grandes entités ou rachats ; fusion de certains corps de métier ; abondance et surcharge de la production éditoriale…

« De plus, les évolutions liées à l’informatisation des métiers sont très certainement à prendre en compte, notamment l’apparition de la publication assistée par ordinateur (PAO), qui a décloisonné des métiers auparavant très distincts et hautement spécialisés, et le perfectionnement des logiciels de correction » (ACLF, p. 8).

La création de la microentreprise (2008) et le développement du télétravail (surtout depuis la pandémie de Covid-19) ont fait le reste.

Cela pousse certaines correctrices à se demander si le métier est précaire parce que féminin, ou féminin parce que précaire…

Voilà, d’après mes lectures et recherches à ce jour, les facteurs expliquant que le métier de correcteur, quasi exclusivement masculin durant cinq siècles, présente aujourd’hui — notamment sur les réseaux sociaux — un visage très largement féminin.

Il y aurait, dans cette histoire, d’autres aspects à traiter, notamment la question de l’hygiène dans les ateliers, plus sensible encore pour les femmes que pour les hommes, mais je ne peux pas étendre ce texte déjà trop long. Cela fera peut-être l’objet d’un prochain article…

PS — On me suggère d’ajouter que, dans la presse, les secrétaires de rédaction, métier où les femmes sont aussi nombreuses, tend à remplacer les correcteurs. J’ai déjà consacré un article au métier de « SR ».

Sources :

ACLF : « Rapport d’enquête “Profession : correcteur” », juillet 2021.

Dédame, Roger : Les Artisans de l’écrit. Des origines à l’ère du numérique, « Rivages des Xantons », Les Indes savantes, 2009.

HistoLivre : n° 28, novembre 2022, consacré aux femmes dans l’imprimerie, Institut CGT d’histoire sociale du Livre parisien (numéro pas encore publié sur leur page Calaméo).

Jarrige, François, « Le mauvais genre de la machine. Les ouvriers du livre et la composition mécanique (France, Angleterre,1840-1880) », Revue d’histoire moderne & contemporaine, 2007/1 (no 54-1), p. 193-221. Article que je recommande particulièrement.

Maruani, Margaret : Mais qui a peur du travail des femmes ?, Syros, 1985 (épuisé) ; (dir.), Femmes, genre et sociétés, l’état des savoirs, La Découverte, 2005. Voir aussi Travail et emploi des femmes, 5e éd., « Repères », La Découverte, 2017.

Repiton, Isabelle et Cassen, Pierre, « Touche pas au plomb ! » Mémoire des derniers typographes de la presse parisienne, Le Temps des Cerises, 2008.

Vanina : 35 ans de corrections sans mauvais traitements, Acratie, 2011.

Sur l’aspect social du métier aujourd’hui (état des lieux et moyens de lutte), lire aussi Goutte, Guillaume, Correcteurs et correctrices, entre prestige et précarité, Libertalia, 2021.