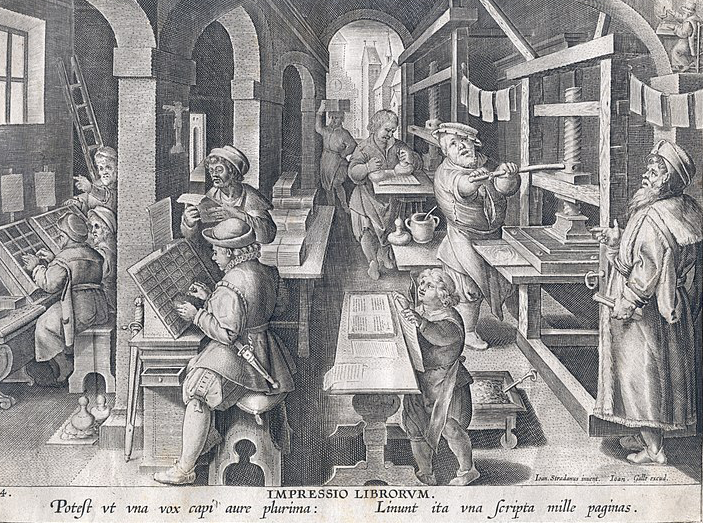

Décembre-Alonnier (nom collectif de Joseph Décembre et Edmond Alonnier1) firent paraître au milieu du xixe siècle un savoureux ouvrage dépeignant le monde littéraire parisien, Typographes et gens de lettres. Le chapitre XII est consacré au métier de correcteur et commence par décrire son pitoyable terrain d’action…

[…] sur la lisière de l’imprimerie et de la littérature, servant de transition de l’auteur au typographe, il est un être hybride qui doit résumer toutes les sciences et les traditions de la saine typographie : nous avons nommé le correcteur.

L’art n’a dépensé aucune de ses ressources pour embellir le lieu destiné à ses travaux. Le bureau de la correction a été placé dans la partie de l’imprimerie où il ne gêne pas ; or, comme dans une imprimerie toute petite place, tout petit recoin est utilisé, c’est assez dire que le bureau du correcteur n’a aucune de ces commodités qui font le confortable.

Aucun ornement ne frappe la vue ; seuls quelques paquets d’épreuves et de gros dictionnaires poudreux s’étalent sur les étagères. Le balai fait rarement son apparition en ce lieu, et l’araignée, retrouvant les beaux jours de l’âge d’or, y file paisiblement les méandres argentés de sa toile et y meurt de vieillesse.

Une vie de galérien

Le correcteur, que certaines gens ont la naïveté de croire un homme indispensable, est pourtant de tous les membres de la grande famille typographique celui que l’on traite avec le moins d’égards et le moins de déférence.

Ce galérien, qui consume son existence à pâlir dix heures par jour sur une masse d’épreuves qu’il cherche à purger des fautes faites par les compositeurs et par les écrivains ; ce galérien, représentant non avoué de l’Académie, qui a la pénible mission de faire rentrer dans le droit chemin de la syntaxe et de la grammaire les auteurs que trop disposés à faire l’école buissonnière ; gendarme littéraire, sa vie se passe à saisir en flagrant délit les solécismes et les barbarismes qui s’ébattent dans les productions du jour à son grand désespoir ; eh bien ! cet homme on le considère comme une superflétation2, presque comme un parasite implanté dans une imprimerie comme le gui dans l’écorce du chêne ; on lui marchande volontiers son salaire, car le travail qu’il produit ne peut se supputer par francs et centimes et, commercialement parlant, n’a aucune valeur.

Lors de la dernière augmentation accordée aux typographes, les correcteurs d’une maison de second ordre crurent devoir aussi la demander ; le patron leur répondit fort tranquillement qu’il s’étonnait d’une semblable demande de leur part, parce qu’il les payait assez cher pour ce qu’ils lui rapportaient de bénéfices ; que, du reste, il n’avait jamais compris l’utilité des correcteurs, et que s’il en avait encore dans sa maison, c’est uniquement parce qu’il avait eu le tort de suivre les anciens errements typographiques.

« Bouc émissaire de la littérature »

Dans la vie sociale, des récompenses sont décernées à ceux qui se distinguent : le soldat a en perspective la croix d’honneur ou les épaulettes ; l’artiste, les distinctions flatteuses ; le littérateur, les acclamations de la foule ; le général vainqueur, les enivrements du triomphe ; pour le correcteur, il n’est rien ; rien ne vient le stimuler, nul éloge ne le dédommage de ses peines : car, après le pape, il doit être infaillible ! Encore des journaux de notre temps ont-ils relevé notre souverain pontife de cette lourde tâche, mais le correcteur, jamais ! Il ne doit laisser échapper aucune faute, car on le paye pour cela. Il est le bouc émissaire de la littérature, voué aux exécrations de la foule qui le hue !

Et pourtant combien d’auteurs se sont glissés en cachette dans son bureau enfumé et poudreux, et, le chapeau bas, sont venus le supplier de réviser leur manuscrit, le priant de continuer une réputation souvent due à la réclame et à la camaraderie, sauf à dédaigner au grand jour cette collaboration modeste et à jeter au besoin la première pierre.

Rire de lui, un sport journalistique

Du reste, tous ceux qui ont des rapports plus ou moins directs avec l’imprimerie se font un malin plaisir de trouver les fautes que le correcteur aura oubliées : il semble qu’ils se décernent un brevet de haute intelligence et qu’ils disent : « Le correcteur est un homme instruit, que suis-je alors, moi, qui trouve des fautes après lui ? »

D’autres perfectionnent : ils inventent des fautes à plaisir, pour avoir l’occasion de manier l’anecdote typographique et de faire pâmer leurs abonnés aux dépens des soi-disant balourdises du correcteur.

Ainsi le rédacteur en chef d’un journal, visant à l’esprit, s’amusait à tronquer des mots, à renverser des phrases à dessein dans la copie de petites nouvelles. Le correcteur, quoique souvent fort étonné, par respect pour l’auteur et pour la copie, laissait subsister le tout dans une sainte intégrité.

Au numéro suivant, on trouvait invariablement, entre filets, une nouvelle annonçant qu’une bévue du correcteur avait fait dire une chose burlesque tout opposée à la chose sérieuse que l’on avait voulu dire. L’anecdote, bien tournée, désopilait les naïfs lecteurs de l’étincelant journal, qui n’avaient pas ri depuis 1830. Et le candide correcteur avalait cela tout le premier, maudissant sa négligence.

Portrait de « l’homme classique »

Froid et calme, il parle peu ; il évite avec soin de prendre part aux discussions oiseuses qui fourmillent dans les ateliers. Inébranlable dans ses convictions, s’il lui arrive de donner son opinion, il le fait pour l’acquit de sa conscience, mais avec la certitude qu’il ne convaincra personne. Il connaît trop les hommes pour les avoir vus défiler dans son cabinet.

Homme de tact, sous sa froideur apparente se cachent une exquise politesse et surtout la crainte de froisser les susceptibilités. A-t-il une observation à faire à un auteur dont l’imagination voyage dans les plaines obscures de l’amphigouri, ou dont l’orthographe et le style se permettent un romantisme par trop échevelé, il enveloppe cette observation d’une telle délicatesse, d’un tel respect, que l’écrivain le plus ombrageux ne saurait s’en formaliser.

Ainsi dans une copie de P. Lacroix, l’auteur avait mis :

« Le comte de Provence, depuis Charles X. »

Le compositeur, qui connaissait son histoire, vit l’erreur, et mit « Louis XVIII ».

Le correcteur, respectant la copie, rétablit « Charles X », et quand il envoya l’épreuve, il mit en marge : « Ne serait-ce pas plutôt Louis XVIII ? »

Cela est de tradition dans… — j’allais dire l’art ; mais doit-on dire le métier ? — la correction, de ne jamais faire aucun changement, quand même grammaire, syntaxe, bon sens, tout serait outrageusement violé. Le correcteur se contente de mettre en marge du passage délinquant un point d’interrogation3.

Travailler sans dictionnaire

Le correcteur est tenu de connaître tous les termes de physique, de chimie, de zoologie, de médecine, de paléontologie, etc., etc., et pour suffire à tout ce que l’on exige de lui, tous les dictionnaires possibles lui seraient nécessaires ; pourtant c’est tout au plus si on lui accorde le Dictionnaire de l’Académie, et nous affirmerions volontiers que dans la moitié des imprimeries de Paris on ne saurait l’y trouver.

Un correcteur nouvellement entré dans une maison où les dictionnaires brillaient par leur absence, s’avisa d’en demander un.

« Comment ! lui répondit le patron, votre métier est de connaître le français et vous demandez un dictionnaire ?

— Pardon, monsieur, répondit l’homme classique sans se déconcerter, ce sont justement ceux qui ne connaissent pas leur langue qui s’en passent parfaitement. »

L’Académie taquinée

Dans toutes les institutions il y a des dissensions, dans toutes les religions il y a des schismes, dans la correction il en est de même. Les uns, ce sont les jeunes, emportés par la fougue de l’âge et séduits par les théories des novateurs, — il y en a en toutes choses, — méprisent les traditions et corrigent d’après Napoléon Landais4 ou d’après Bescherelle5.

Mais les autres, les vieux, revenus des choses d’ici-bas, mûris par l’expérience et comprenant qu’en grammaire comme en politique l’unité de conviction et de foi est nécessaire, corrigent d’après l’Académie, supposant sans doute, sans faire tort à l’esprit des réformateurs, que la docte assemblée, composée de quarante immortels, sans compter ceux qui jouissent de leur privilège aux Champs-Élysées, doit avoir de l’esprit au moins comme quarante.

Il gémit bien des inconséquences qui éclatent à chaque page du Panthéon de la langue française ; mais, soldat discipliné, il sait obéir sans murmurer et, héros de la servitude passive, il défend le Dictionnaire de l’Académie contre les attaques indiscrètes des profanes, et même, au besoin, contre celles des académiciens.

Correcteur-académicien : 1-0

Un ministre du dernier règne, dont l’impopularité n’eut d’égale que son extrême intégrité, avait remarqué que diverses corrections qu’il avait indiquées sur ses épreuves n’étaient point exécutées au tirage. Surpris d’une négligence semblable, il s’informa de la cause et apprit que c’était le correcteur qui les avait biffées. Son étonnement augmenta, et il demanda à parler au correcteur.

On le conduisit au bureau de la correction.

« Pardon, monsieur, dit l’auteur de l’Histoire de mon Temps, je m’aperçois que nous faisons à nous deux le travail de Pénélope ; plus je marque de corrections, plus vous semblez vous obstiner à les supprimer ou à les changer : vous m’obligeriez en m’en faisant connaître la raison.

— Mon Dieu, monsieur, répondit le correcteur sans s’émouvoir, la raison est fort simple, elle est vôtre.

— Je ne comprends pas.

— Vous êtes académicien et vous corrigez d’après une orthographe que vous avez adoptée ; mais moi, qui ne suis qu’un simple mortel, je prends pour guide le Dictionnaire de l’Académie, voilà pourquoi nous ne nous rencontrons jamais. »

L’académicien ne dit rien ; mais, prenant le Dictionnaire, il chercha les mots en litige, et vit qu’il s’était trompé.

Alors, souriant d’une façon toute courtoise, il s’inclina en disant :

« Je reconnais que vous, messieurs les correcteurs, vous êtes les seuls véritables conservateurs de la langue. »

Et il se retira.

L’affaire du shako

Mais tous les auteurs ne se rendent pas aussi facilement, et il en est qui se cabrent sous les observations, comme le cheval de manége6 sous le fouet du dresseur.

Dans un ouvrage militaire, l’auteur s’obstinait à mettre un c à shako, qui n’en prend pas. Le correcteur, avec autant de patience, le fait enlever ; ce manége se répète plusieurs fois, et il se décide à écrire en marge sur une seconde que l’on envoyait à l’auteur :

« Shako ne prend pas le c, voyez le Dictionnaire de l’Académie. »

Voici la réponse que reçut cette digne annotation :

« Je me f… de l’Académie et du correcteur ; je mets un c à shako, parce que cela me convient d’abord, et ensuite parce qu’en ma qualité de militaire je connais mieux l’orthographe de cette coiffure que qui que ce soit. »

Premier (et dernier ?) lecteur

De même que les petits esprits s’attachent aux petites choses, de même ce sont les écrivains les plus médiocres qui adressent le plus de récriminations au correcteur ; ce sont eux qui font retentir de leurs plaintes les échos d’alentour et qui disent fort sérieusement : « Mon livre ne s’est pas vendu, parce qu’il y avait une faute à la page 39. » Mais ils oublient de parler des fautes de bon sens dont le livre fourmille.

C’est pour ces auteurs qu’il semblerait qu’on a créé le correcteur, exprès pour leur donner la certitude d’avoir au moins un lecteur assuré, condamné à ce labeur comme le galérien aux travaux forcés. Combien, sans cela, verraient passer leurs œuvres de l’imprimerie à la fruitière7, après une courte station chez le libraire, sans que nul être humain les ait lues !

Devenir correcteur, « une odyssée »

On comprend, par ce qui précède, que pour qu’un homme d’esprit se décide à faire ce métier il faut qu’il ait passé par de cruelles épreuves, et qu’il ait acquis au rude contact de la vie cette philosophie qui fait tout accepter avec résignation.

L’histoire d’un correcteur est toute une odyssée.

Quelquefois ce sont des malheurs de famille qui sont venus briser une carrière qui s’ouvrait brillante, en le forçant à interrompre ses études ; ou bien, esprit avide de liberté et d’indépendance, il n’a pu se plier à la discipline ; ou, encore, refusé à quelque examen, il s’est trouvé aux prises avec la nécessité, il a senti qu’il lui fallait travailler pour vivre, et il est entré dans l’imprimerie8.

On lui a donné une casse comme à un apprenti, afin qu’il pût s’initier aux premiers principes de l’imprimerie, et, au bout d’un mois, on lui a confié des épreuves à corriger.

La fougue du débutant

Le correcteur qui débute a toujours la manie de vouloir refaire le manuscrit des auteurs, c’est-à-dire de les faire écrire correctement, et cela au grand déplaisir des compositeurs ; il bouleverse toute la ponctuation ; les paquetiers9, pour se venger de ces petites misères involontaires et indirectes, lui décernent le sobriquet de la Virgule, et font malicieusement remarquer les coquilles et les lettres retournées qu’il a laissées passer sur l’épreuve ; car il est aussi impossible en imprimerie de rendre une épreuve correcte que de trouver la quadrature du cercle ; et cela est tellement vrai que tout correcteur qui n’a pas trouvé une faute à marquer sur une épreuve la relit vivement, craignant de l’avoir mal lue la première fois.

Lorsque le correcteur est obligé d’aller dans l’atelier, il est sûr d’être accueilli par une foule de questions dans le genre de celles-ci :

« Mettez-vous l’u flexe à dévouement ou l’e ?

— À tout à l’heure faut-il des divisions ?

— Ususfructus, est-ce un seul mot ?

— Met-on les deux capitales à conseil d’État ?

— Voyez est souligné sur la copie, et vous me le marquez en romain. »

Toutes ces questions qui se croisent d’un bout à l’autre de l’atelier n’émeuvent nullement le correcteur, qui se contente de répondre, impassible comme un Terme10 :

« Suivez vos copies, nous verrons à l’épreuve. »

« Supplice » de la lecture

Le correcteur a généralement horreur de toute espèce d’étude ; sa journée finie, il n’aspire qu’au repos ; lire pour lui est un horrible supplice ; n’a-t-il pas lieu d’en être plus que dégoûté lorsqu’il use dix heures sur vingt-quatre de sa vie à lire toutes sortes de choses qui lui sont indifférentes, et qu’il a consacré ce temps à déchiffrer des manuscrits hiéroglyphiques dans le goût de ceux de MM. Jules Janin et Gustave Planche ?

Le correcteur professe le plus profond mépris pour tout le clinquant de la littérature, et n’a de considération que pour le vrai talent.

Parfois il arrive, par un coup du sort, qu’il parvienne à une position brillante : il ne rougira jamais de ses anciens camarades. C’est, croyons-nous, le plus bel éloge que l’on puisse faire de la corporation.

Décembre-Alonnier, Typographes et gens de lettres [lien vers Gallica], Michel Lévy frères, 1864, p. 31-34 et 37-43.

☞ Voir aussi Témoignage de M. Dutripon, correcteur d’épreuves d’imprimerie, 1861, qui confirme nombre de ces observations.