Pourquoi n’y avais-je pas pensé plus tôt ? Difficile à manier et à lire sur Gallica (pages de grand format, huit colonnes composées en petit corps), l’article « correcteur » du Grand Dictionnaire universel du xixe siècle (1866-1876) de Pierre Larousse (1817-1875) fourmille d’informations. Je le reproduis donc ici, en élucidant les nombreux noms cités. Le ton par moments lyrique est assez surprenant pour le lecteur d’aujourd’hui, habitué à une rédaction plus objective dans les ouvrages de référence, mais Larousse1 admet à la fin du texte « l’intérêt que nous inspire la position précaire du correcteur dans les imprimeries ». Offrant un portrait du correcteur idéal et la description des différentes étapes de la correction à l’imprimerie, l’article aborde aussi, sans ambages, les pénibles conditions de travail et les fourchettes de salaire. J’y ai ajouté des intertitres, et je l’ai complété par l’entrée « correction ».

Définition liminaire

correcteur, trice s. m. (kor-rek-teur, tri-se — lat. corrector ; de corrigere, corriger). […]

— Typ. Toute personne qui est chargée habituellement, soit dans une imprimerie, soit dans une librairie2, soit dans un bureau de publications quelconque, de corriger les fautes typographiques, grammaticales et littéraires qui se trouvent sur les épreuves de toute espèce d’impressions est un correcteur.

Distinguer le prote du correcteur

Les personnes étrangères à l’imprimerie confondent souvent le correcteur avec le prote, quoique leurs fonctions soient complètement distinctes. Nous verrons plus loin quelle est la cause de cette confusion.

Le prote est le représentant immédiat du maître imprimeur : il dirige et administre l’établissement, reçoit les auteurs et traite avec eux, embauche, débauche le personnel attaché à l’imprimerie, distribue la besogne, vérifie les bordereaux, fait la banque (paye), etc.

Le correcteur n’a pas (à moins d’une délégation spéciale) à s’immiscer dans l’administration industrielle : il est le représentant de la littérature et de la science dans l’imprimerie. Son département est du domaine de l’intelligence pure. Il n’est placé sous la direction du prote que comme faisant partie du personnel de l’usine typographique. Dans l’exercice propre de ses fonctions, il est le seul juge ou, tout au moins, le juge le plus compétent des concessions à faire aux écrivains sous le rapport de ce qu’on appelle, en terme d’imprimerie, la marche à suivre pour chaque ouvrage, ce qui comprend des détails infinis : ponctuation, capitales, divisions des mots, choix des caractères à employer pour les titres suivant leur importance, etc.

Il y avait autrefois très-peu de correcteurs spéciaux, c’est-à-dire se livrant exclusivement à la correction des épreuves3. Presque tous les protes, à défaut du maître imprimeur, se chargeaient de ce soin (telle est l’origine de la confusion que font fréquemment entre le prote et le correcteur les personnes étrangères à la profession) ; il en est même encore ainsi dans beaucoup de petites imprimeries, surtout en province, où l’on voit le maître imprimeur cumuler les fonctions de patron, de prote, de correcteur, voire même4 de compositeur et d’imprimeur.

Quand des besoins nouveaux et impérieux, nés du développement extraordinaire de l’imprimerie, se révélèrent, le prote, débordé par la multiplicité de ses attributions, dut chercher à se décharger d’une partie de l’énorme responsabilité qu’elles entraînaient : il abandonna tout ce qui concerne la correction des épreuves, devenue incompatible avec sa présence presque constante à l’atelier et la surveillance qu’il y doit exercer. Ce jour-là naquit le correcteur tel qu’il existe aujourd’hui.

Il arrive quelquefois qu’un maître imprimeur, n’ayant pas du travail en quantité suffisante pour occuper un correcteur attitré, choisit, pour en remplir l’office, un compositeur expérimenté et possédant une certaine dose d’instruction. Tout en reconnaissant que la force des circonstances seule amène presque toujours le patron à créer ces positions hybrides, nous n’hésitons pas à formuler le vœu de les voir disparaître le plus promptement possible.

Mais, dans les maisons d’une véritable importance, la lecture des épreuves est confiée à un ou à plusieurs correcteurs spéciaux.

Fonctions du correcteur

Quelles sont les fonctions du correcteur ? Nous ne saurions en donner une meilleure définition que celle qui va suivre, et que nous extrayons d’une Lettre adressée à l’Académie française par la Société des correcteurs des imprimeries de Paris (juillet 1868) : « Les fonctions du correcteur sont très-complexes. Reproduire fidèlement le manuscrit de l’écrivain, souvent défiguré dans le premier travail de la composition typographique ; ramener à l’orthographe de l’Académie la manière d’écrire particulière à chaque auteur, donner de la clarté au discours par l’emploi d’une ponctuation sobre et logique ; rectifier des faits erronés, des dates inexactes, des citations fautives ; veiller à l’observation scrupuleuse des règles de l’art ; se livrer pendant de longues heures à la double opération de la lecture par l’esprit et de la lecture par le regard, sur les sujets les plus divers, et toujours sur un texte nouveau où chaque mot peut cacher un piège, parce que l’auteur, emporté par sa pensée, a lu non pas ce qui est imprimé, mais ce qui aurait dû l’être : telles sont les principales attributions d’une profession que les écrivains de tous les temps ont regardée comme la plus importante de l’art typographique. »

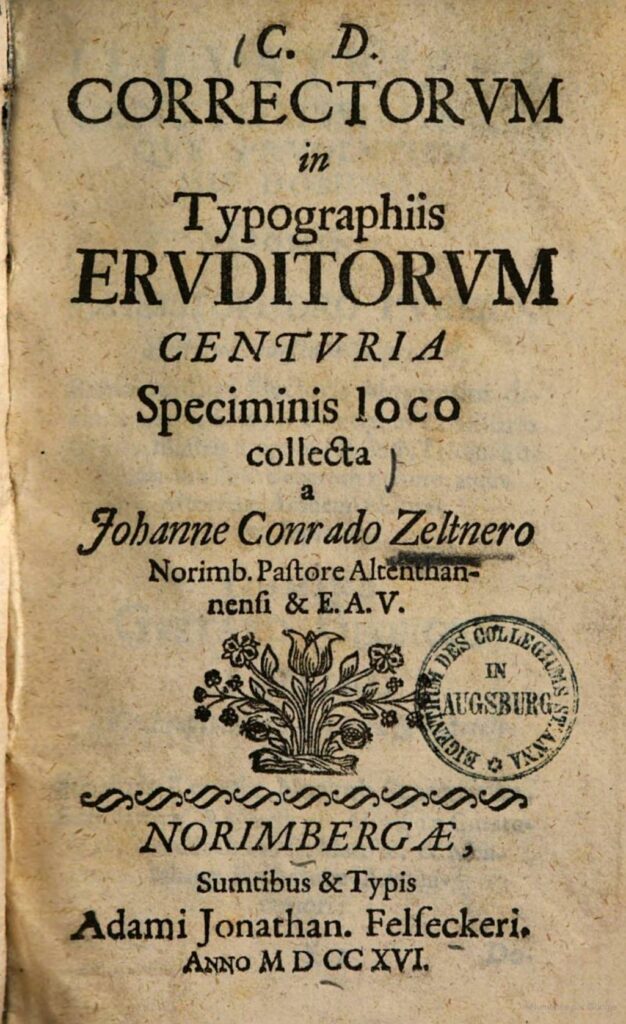

Cette dernière assertion, dont personne ne contestera la vérité5, est surtout justifiée par les exemples du passé. À l’origine de l’imprimerie, tous ceux qui se livraient au travail de la correction étaient des savants de premier ordre : les labeurs de l’imprimerie se bornant presque exclusivement à la reproduction des poëtes6 et des historiens grecs et latins, des écrivains religieux et des livres saints surtout, les correcteurs, les compositeurs eux-mêmes, étaient presque tous des gradés de l’Université, des maîtres ès arts ; il en était ainsi, bien entendu, du maître imprimeur qui cherchait, lui aussi, dans l’exercice de sa profession, bien plus l’occasion incessante de satisfaire son goût pour les chefs-d’œuvre de l’antiquité et sa curiosité littéraire que le moyen d’édifier une grande fortune7.

Savants d’autrefois

C’est ici le lieu de rappeler les noms des savants qui ont exercé les fonctions de correcteur dans les imprimeries les plus célèbres. Cédons la parole à un homme qui jouit, en ces matières, de l’autorité la plus incontestable. Voici comment s’exprimait M. Ambroise-Firmin Didot [sic, Ambroise Firmin-Didot] dans son discours d’installation comme président honoraire de la Société des correcteurs, le 1er novembre 1866 :

« Je me bornerai à citer, parmi les plus illustres correcteurs, Érasme, qui, à Venise, aidait Alde dans la correction de ses épreuves, puis à Bâle Froben et Amerbach, chez qui Froben lui-même avait été correcteur. Je citerai aussi, dans les célèbres imprimeries de Plantin à Anvers et de Trechsel à Lyon, François Raphelenge, qui aima mieux rester correcteur chez Plantin que d’aller occuper à Cambridge la chaire de professeur de grec, à laquelle son mérite l’avait appelé, et Josse Bade, qui, après avoir professé avec tant de distinction les belles-lettres à Lyon, fut correcteur chez Trechsel, dont il devint le gendre, comme Raphelenge fut celui de Plantin. Je rappellerai aussi la mémoire de ces illustres Hellènes échappés avec leurs manuscrits à la barbarie des Turcs après la chute de l’empire grec, Lascaris, Calliergi, Musurus, qui vinrent se réfugier chez Alde l’ancien et le secondèrent dans ses grands travaux. À Paris, je citerai Frédéric Sylburg, ce savant correcteur d’une imprimerie non moins illustre, non moins savante, celle de Henri Estienne. Après de tels noms, je n’oserais mentionner l’imprimerie paternelle, si, depuis trente ans, mon digne ami M. Dübner n’avait pas consacré tous ses moments, toute sa science, à me seconder dans mes publications les plus importantes, le Thesaurus Græcæ linguæ et ma Bibliothèque des auteurs grecs. Parmi ceux qui ont concouru au dernier de ces deux monuments que je m’honore d’avoir élevés aux lettres grecques, je suis heureux de citer encore le savant helléniste, M. Charles Müller. De tout temps l’imprimerie a été l’asile des talents méconnus ou éprouvés par la fortune, qui sont venus prendre rang parmi les correcteurs d’épreuves aussi bien que parmi les compositeurs. Pour ne parler que de ceux que j’ai connus, le souvenir de Rœderer8 et de Béranger se présente à ma mémoire, et ma famille se rappelle encore l’abbé de Bernis, qui lisait des épreuves chez mon bisaïeul François Didot. »

Cette liste serait incomplète si à tous ces noms nous négligions d’ajouter celui du plus profond penseur et du plus grand écrivain de notre époque : nous avons nommé P.-J. Proudhon, qui a exercé, lui aussi, pendant longtemps, les fonctions de correcteur à Besançon et à Paris.

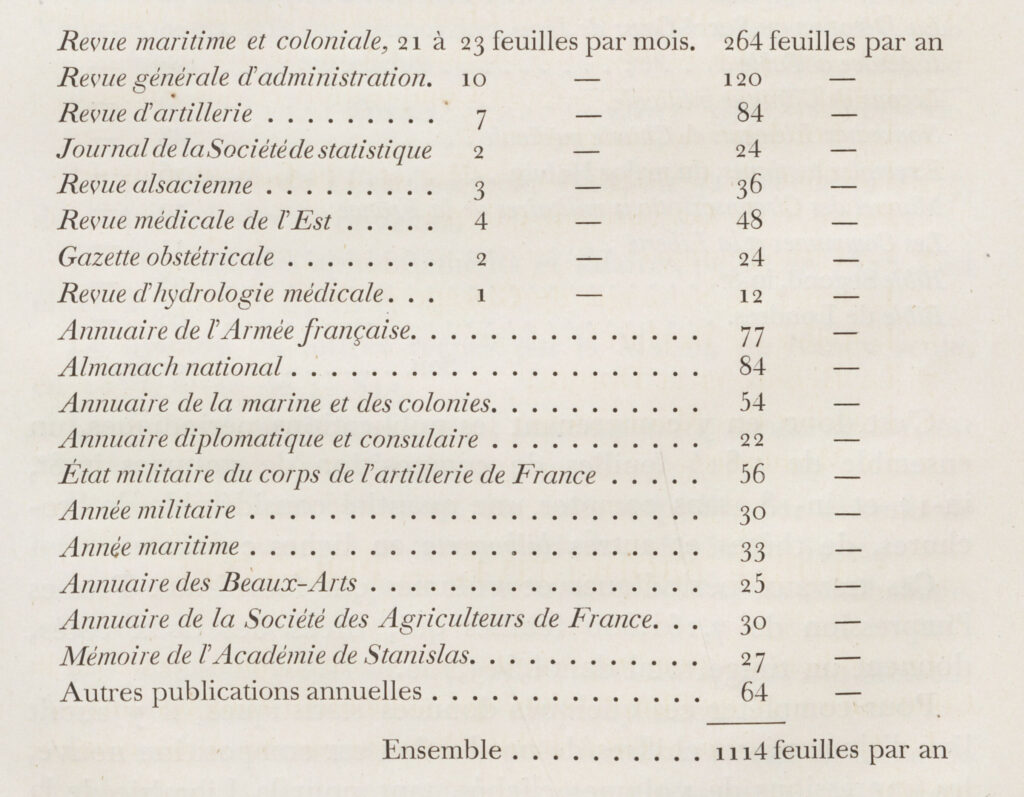

Quand des savants et des lettrés de cet ordre n’ont pas dédaigné de corriger des épreuves, qui ne tremblerait de leur succéder ? Car on aurait mauvaise grâce à nous objecter que le temps de l’imprimerie savante est passé, et que plus n’est besoin pour le correcteur de ces aptitudes qu’il devait posséder autrefois. Si les ouvrages de littérature latine et grecque, si les éditions curieuses d’auteurs anciens, si les traductions à glose savante sont passés de mode, la tâche du correcteur n’a pas cessé pour cela d’être ardue et délicate : la grande variété des livres qui s’exécutent dans une imprimerie semble exiger, pour la correction des épreuves, des encyclopédistes, c’est-à-dire des hommes possédant l’universalité des connaissances humaines. Tel est le caractère le plus frappant de la profession de correcteur à notre époque. Malheureusement, les savants de ce mérite sont rares, et force est bien au maître imprimeur de se contenter la plupart du temps d’hommes chez qui le soin, l’attention, une connaissance profonde des règles et des difficultés typographiques, une longue habitude de la profession, le tout joint à un fonds d’instruction solide, sont des garanties suffisantes pour la pureté du texte des livres qui sortent de leurs mains.

Ce qu’un bon correcteur doit savoir

Il est bon qu’un correcteur ait été compositeur, ou tout au moins qu’il se soit familiarisé par la pratique, avec tout le matériel de l’imprimerie et l’ensemble des opérations typographiques, puisqu’il doit juger en dernier ressort de la bonne ou de la mauvaise exécution du travail : si les mots sont régulièrement espacés et coupés au bout des lignes selon les règles de la tradition ou de l’étymologie ; si l’emploi de l’italique est judicieux ; si la composition ne renferme pas des lettres d’œils différents ; si les vers sont renfoncés suivant les exigences de la mesure et de la prosodie ; si les titres sont bien coupés et bien blanchis ; si les pages sont rigoureusement de la même longueur, etc.

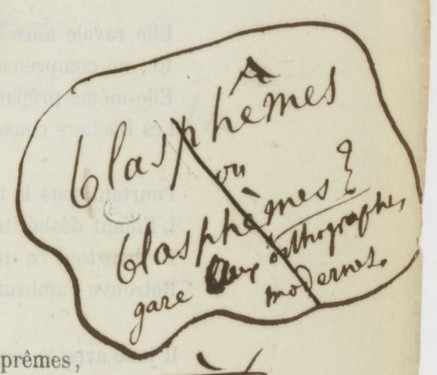

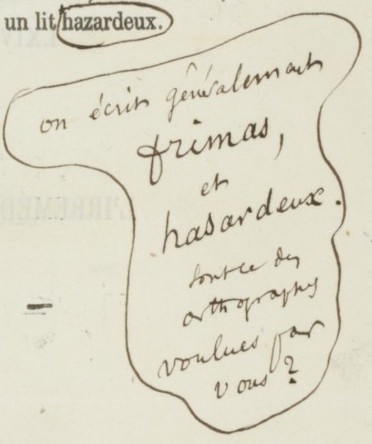

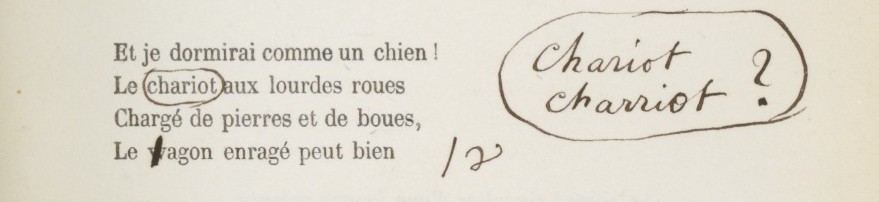

Une connaissance approfondie de la langue française, au point de vue théorique aussi bien qu’au point de vue pratique, est indispensable au correcteur. Il doit également connaître les divers systèmes d’orthographe, pour être en mesure de prémunir les auteurs contre les méthodes fantaisistes ou arbitraires qu’ils seraient tentés d’adopter, et pouvoir les rallier à l’orthographe de l’Académie, qui est incontestablement la meilleure, malgré les erreurs et les desiderata qu’on signale dans son Dictionnaire. Il doit savoir le grec et le latin de façon à pouvoir au moins traduire Démosthène et Cicéron ; enfin, la connaissance d’une langue moderne, l’anglais et l’allemand surtout, devient de jour en jour plus nécessaire pour lui : le temps approche, nous le croyons, où, grâce à la multiplicité des rapports internationaux, la connaissance de ces deux langues, déjà parlées sur les trois quarts du globe, sera exigée du correcteur.

Mais ces connaissances ne sont pas les seules que doive posséder le correcteur : il doit avoir étudié avec fruit l’histoire universelle, la géographie, la botanique, la zoologie, la paléontologie, assez de médecine pour posséder la langue médicale, et de jurisprudence pour comprendre la langue du droit.

D’immenses lectures d’ouvrages de tout genre lui sont indispensables pour acquérir une teinture des sciences, des arts, des métiers, afin de pouvoir comprendre la signification des termes techniques et s’apercevoir quand l’un d’eux a été tronqué par l’auteur ou par le compositeur, ou de pouvoir les lire dans une copie mal écrite ; car le correcteur (et c’est là l’une des plus grandes difficultés de la profession), le correcteur, disons-nous, est obligé de lire, à première vue, les écritures les plus indéchiffrables : tout le monde sait que les auteurs, à notre époque de production fiévreuse, pressés par le temps, sont contraints d’écrire avec une extrême rapidité, dont le moindre inconvénient est de déformer plus ou moins leur écriture. Peut-être aurions-nous le droit de mettre en partie sur le compte d’une négligence égoïste et coupable ce que nous venons d’attribuer au besoin de produire vite.

Dans les imprimeries où se font en grand nombre des ouvrages spéciaux, comme les livres de littérature étrangère, les traités scientifiques, mathématiques, etc., il est indispensable, pour leur bonne exécution, de s’attacher des correcteurs possédant des connaissances et des aptitudes spéciales ou ayant étudié sérieusement ces matières. La composition des livres traitant de sciences exactes, surtout de l’algèbre, de l’analyse mathématique, de la chimie, de la physique, etc., offre des difficultés si nombreuses et est soumise à une multiplicité de règles telle, que le correcteur auquel ces lectures sont confiées doit être rompu à ce genre de travaux, et avoir fait des études, élémentaires au moins, dans cette direction s’il tient à remplir dignement sa mission.

Pour nous résumer, disons que le bon correcteur, le correcteur complet, est celui qui, à un fonds d’instruction solide, joint une connaissance étendue des règles et des travaux typographiques.

Le correcteur, quel qu’il soit, qui ne remplit que l’une des deux parties de ce programme, doit tout faire pour acquérir celle qui lui fait défaut, sous peine de n’être pas à la hauteur de sa tâche.

Conditions matérielles à revoir

Mais il ne suffit pas qu’un correcteur ait toutes les connaissances nécessaires pour remplir convenablement ses difficiles fonctions : l’absence de certaines conditions matérielles nuit infailliblement à la qualité de son travail. C’est ainsi qu’il devrait avoir à sa disposition une bibliothèque choisie ; et pourtant, chose triste à dire ! il a souvent de la peine à obtenir du maître imprimeur l’exemplaire du Dictionnaire de l’Académie dont il ne peut se passer. Parmi les livres qui ont leur place marquée dans la bibliothèque du correcteur, nous citerons le Dictionnaire de l’Académie et son Complément, le Dictionnaire d’histoire et de géographie de Dézobry et Bachelet ; le Dictionnaire des lettres et le Dictionnaire des sciences du même éditeur ; le Dictionnaire des contemporains de Vapereau ; l’Errata du Dictionnaire de l’Académie de Pautex ; le Code orthographique d’Hétrel9 ; le Guide du correcteur et du compositeur de M. Tassis10 ; le Guide pratique du compositeur de M. Théotiste Lefèvre ; le Dictionnaire des postes, le dictionnaire latin, le dictionnaire grec et ceux des principales langues de l’Europe, allemand, anglais, espagnol et italien, etc. Mais le livre qui sera par excellence le livre du correcteur, celui qui, dès sa première livraison, a été appelé à lui rendre les plus grands services, par la raison qu’à lui seul il peut tenir lieu de presque tous les autres, et qu’il est la mine la plus féconde de renseignements de omni re scibili et quibusdam aliis11, c’est à coup sûr le Grand Dictionnaire, auquel nous avons l’honneur de collaborer en ce moment.

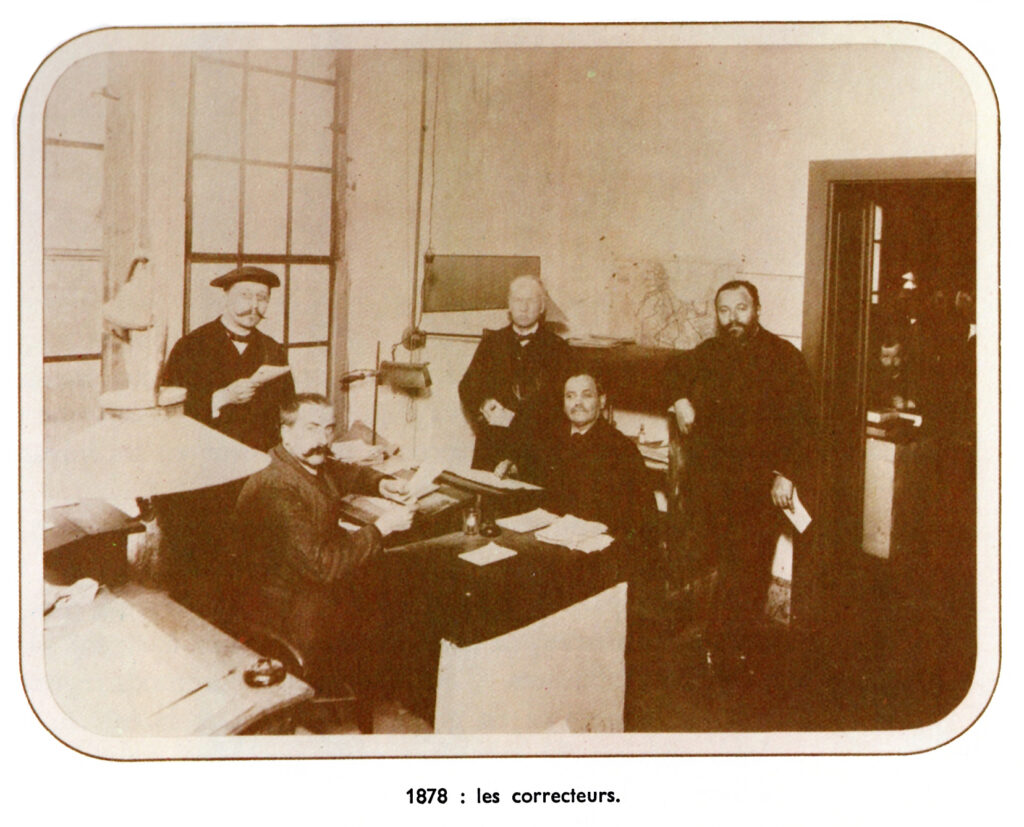

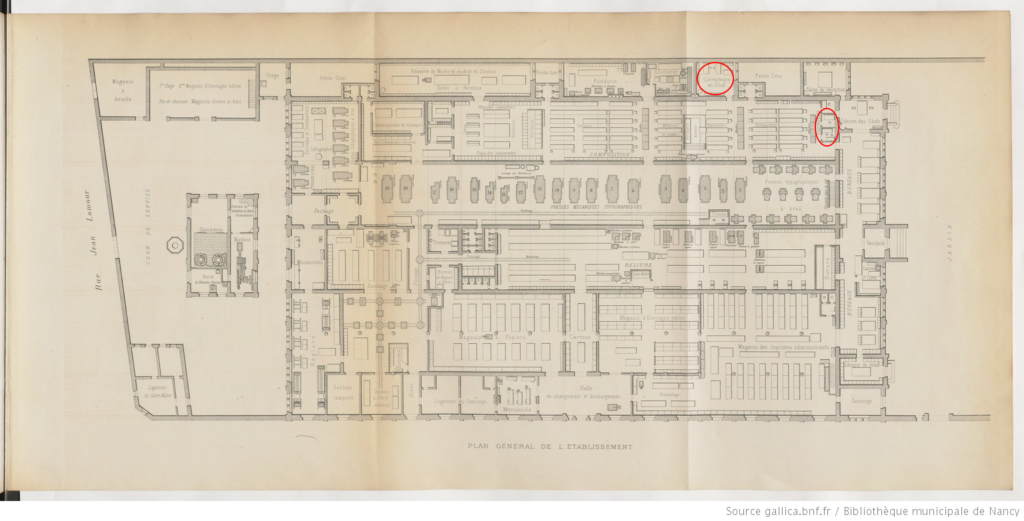

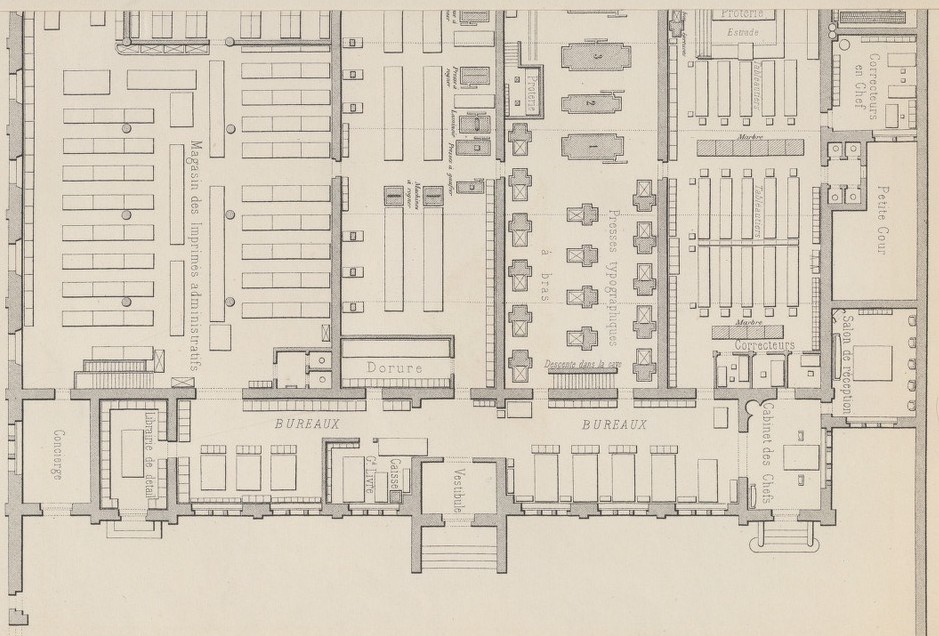

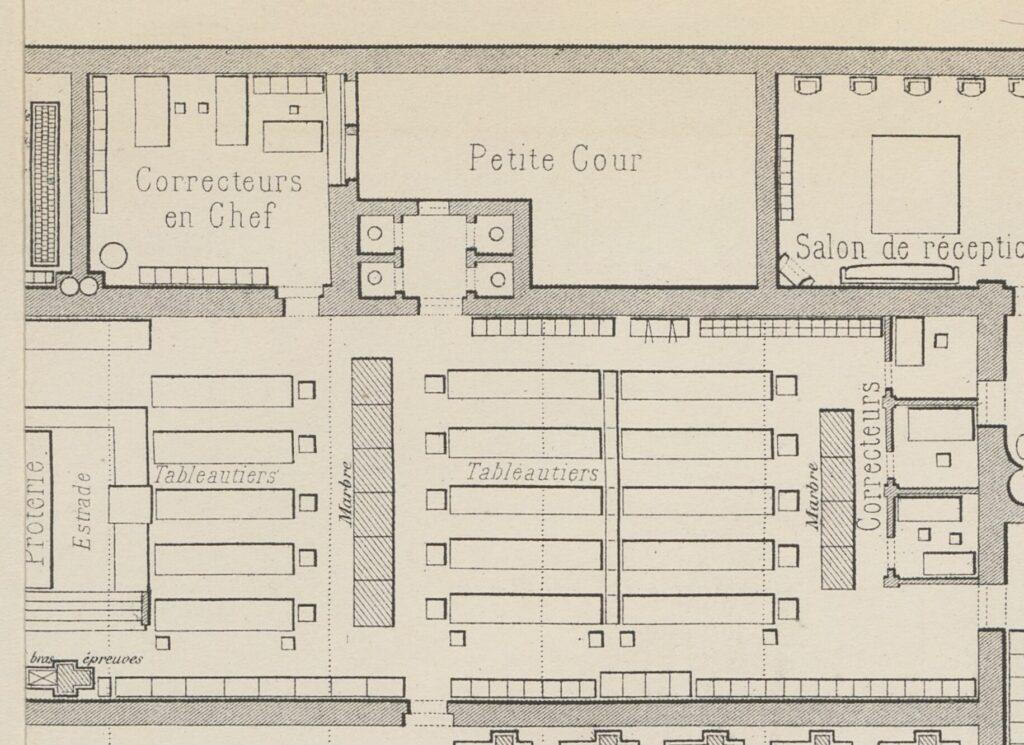

Il est d’autres conditions matérielles d’une grande importance qui font le plus souvent défaut au correcteur ; nous voulons parler des conditions que devrait remplir le local où il passe les longues heures de la journée typographique. Or, disons-le, au risque de soulever les colères de ceux qu’atteindra la vérité, il est impossible de traiter un employé, d’ailleurs indispensable, avec autant de sans-gêne que les maîtres imprimeurs en général, et ceux de Paris en particulier, traitent leurs correcteurs sous ce rapport. À l’homme dont le labeur incessant exige la plus vive lumière, le calme le plus absolu, échoit infailliblement le coin de l’atelier le plus obscur, le plus bruyant, le plus dépourvu de ce confortable élémentaire qu’exige un long séjour dans la position assise. Les loges de concierges, dans certaines ruelles du vieux Paris, aujourd’hui disparues, auraient pu passer pour des salons en comparaison des chenils sombres et malsains que telle grande imprimerie de la capitale décore du nom pompeux de bureaux des correcteurs.

Correcteurs en première et en seconde

Dans les imprimeries importantes, on distingue deux sortes de correcteurs : les correcteurs en première et les correcteurs en seconde.

Le correcteur en première est chargé de collationner sur l’épreuve, soit seul, soit avec un teneur de copie, le manuscrit de l’auteur ou la feuille imprimée qui sert de copie, et de signaler en marge de cette épreuve les omissions (dites bourdons), les doubles emplois (dits doublons), les fautes typographiques de tout genre, les fautes d’orthographe et de ponctuation provenant du fait de l’auteur ou du compositeur.

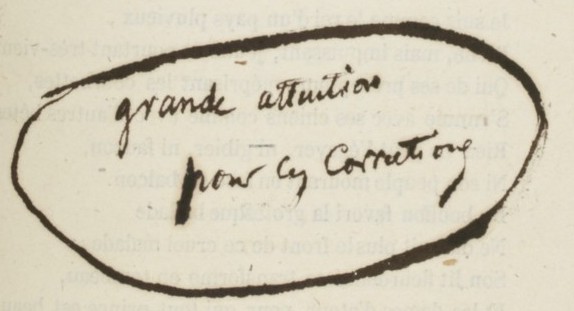

De l’importance des signes de correction

Pour indiquer les fautes à corriger, le correcteur emploie des signes spéciaux. Le Grand Dictionnaire va offrir à ses lecteurs le protocole pour la correction des épreuves. Nous devons la communication de ce précieux cliché à l’obligeance de M. Théotiste Lefèvre, ancien prote chez MM. Firmin Didot, qui a bien voulu l’extraire pour nous de son remarquable Guide pratique du compositeur d’imprimerie. Il fallait ici des signes tout particuliers, qui n’existent dans aucune imprimerie, par cet excellent motif qu’ils n’ont aucune raison d’existence, puisqu’il s’agit simplement, dans l’espèce, des signes conventionnels servant à indiquer au compositeur les fautes typographiques qu’il a commises. Les explications que nous allons donner vont initier nos lecteurs aux mystères de la composition et de la correction.

Un feuillet manuscrit est remis au compositeur ; celui-ci livre la page composée au pressier, qui en tire une épreuve, laquelle va au bureau du correcteur. Le compositeur a levé ses lettres avec une telle rapidité, qu’il en résulte des fautes de toute nature : lettres à substituer ; mots à changer ; lettres ou mots à ajouter, à supprimer, à retourner, à transposer ; lignes à transposer ; petites, grandes majuscules ; mots à séparer et à rapprocher ; mots coupés à tort, qu’il faut réunir ; lettres gâtées à remplacer ; lettres à redresser, à nettoyer ; lignes à rentrer, à sortir, à remanier, à rapprocher, à séparer, à espacer, à regagner ; lettres d’un autre œil (c’est-à-dire d’un type plus gros ou plus petit) à substituer ; alinéas à faire, à supprimer ; espaces et interlignes à baisser ; bourdons (omissions) à composer ; doublons (redoublements) à supprimer, etc.

L’amalgame de toutes ces fautes produit parfois une sorte de grimoire où l’auteur lui-même a de la peine à se reconnaître. Par exemple, il avait écrit : Aux deux amants, et il lit avec stupéfaction O Deus amen ! Que va faire le correcteur ? Va-t-il mander le compositeur dans son bureau, et lui expliquer de vive voix les corrections à opérer ? Ces conversations ne seraient pas à leur place dans une imprimerie. Voilà donc le correcteur obligé d’indiquer, à la plume et en marge de l’épreuve, tous les changements nécessaires. S’il emploie le langage ordinaire, les corrections l’emporteront sur la copie primitive, et on tombera ainsi de Charybde en Scylla. Il fallait donc créer un langage conventionnel, une sorte d’algèbre, une sténographie, enfin quelque chose de bref, de précis, de laconique, d’universel, disant beaucoup de choses en très-peu de mots, multa paucis. C’est justement la clef de ces signes que nous mettons ici entre les mains de nos lecteurs. Il suit de là que, si jamais une grève venait à son tour à se produire au sein de cette phalange d’hommes aussi laborieux et savants que modestes, le Grand Dictionnaire ne verrait pas pour cela chômer ses cinq puissantes machines ; il n’aurait qu’à s’adresser au premier venu de ses dix mille souscripteurs, ce qui pourrait être considéré, par quelque lecteur malin, comme un acte d’égoïsme de sa part : Honni soit qui mal y pense !

Mais revenons au correcteur en première.

La lecture en première se fait soit sur des épreuves en paquets, soit sur des épreuves en placards, soit sur des épreuves en feuilles. (V., pour l’explication de ces mots, l’article composition typographique.) Dans ce dernier cas, le correcteur en première commence par vérifier la réclame de la feuille (c’est-à-dire par s’assurer que le commencement de cette feuille se lie parfaitement à la fin de la feuille précédente), puis il vérifie la ou les signatures, c’est-à-dire les chiffres placés au bas de certaines pages, suivant les formats, pour servir de points de repère à la brochure et à la reliure ; il doit ensuite vérifier les folios, les titres courants, etc., et inscrire le nom de chaque compositeur en marge de l’épreuve, en tête de sa composition.

Contre l’emploi d’un teneur de copie

Les épreuves se lisent d’ordinaire à deux : l’employé qui seconde le correcteur s’appelle teneur de copie, parce que c’est lui qui lit à haute voix sur le manuscrit de l’auteur ou la copie, en général, qu’il a entre les mains, tandis que le correcteur suit sur l’épreuve et marque les fautes qu’il rencontre.

On choisit ordinairement pour teneur de copie un apprenti compositeur, dans le but de lui faciliter le déchiffrement des manuscrits, connaissance indispensable quand il sera devenu ouvrier. On a généralement à se louer de ce mode de lecture, quand l’apprenti est soigneux, docile et intelligent ; mais il faut y renoncer s’il ne remplit pas ces conditions, et, dans tous les cas, le correcteur ne doit jamais oublier la responsabilité qui lui incombe ; sa méfiance à l’égard d’un aide inexpérimenté doit toujours être en éveil, et, au moindre doute, il doit vérifier lui-même sur la copie.

On a essayé aussi de confier la tenue de la copie à un compositeur vieilli dans le métier, qui ne trouvait plus, par suite de l’affaiblissement de sa vue, qu’un salaire insuffisant dans la composition. Cette tentative a été abandonnée presque partout comme trop onéreuse pour les maîtres imprimeurs, et parce qu’elle enlevait aux apprentis l’occasion de se dresser à la lecture des mauvais manuscrits. Quelques personnes ont avancé que le surcroît de dépense qui résulterait, pour la maison, de ce mode de lecture, serait largement compensé par la meilleure qualité du travail. Nous ne le pensons pas, et nous penchons pour la lecture par le correcteur seul, collationnant lui-même la copie sur l’épreuve. Mais, il faut le reconnaître, cette lecture demande un temps beaucoup plus long que la lecture à l’aide d’un teneur de copie, et elle ne peut guère être adoptée que dans les maisons qui tiennent à produire de bons et beaux livres. Dans les imprimeries à journaux, et, en général, pour toutes les impressions qui demandent à être faites avec la plus grande rapidité, ce dernier mode de lecture serait impraticable. Mais, nous le répétons, pour les travaux sérieux et exceptionnellement difficiles, il faut y recourir, sous peine de mettre au jour des œuvres incorrectes et mal digérées.

La lecture en seconde se fait sans teneur de copie. Ordinairement on en charge un correcteur autre que celui qui a lu la première épreuve, attendu que ce changement de lecteur constitue par lui-même une garantie de plus.

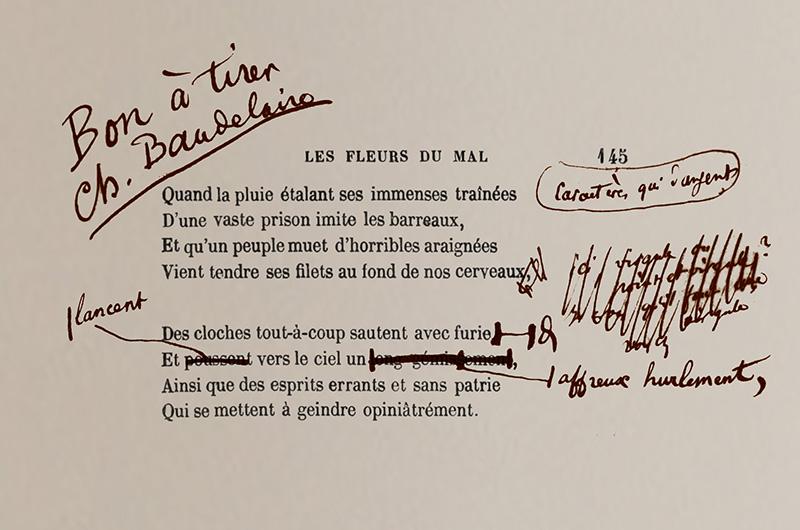

Lecture en bon (à tirer)

Les épreuves en seconde, avant d’être remises au correcteur, ont été envoyées à l’auteur pour qu’il y indiquât les corrections qu’il jugerait à propos de faire. Elles sont lues, au retour, par le correcteur en seconde, qui signale les fautes de toute nature échappées à l’attention de l’auteur. Comme ces épreuves sont ordinairement revêtues du bon à tirer de l’auteur, cette lecture est désignée sous le nom de lecture en bon à tirer, ou simplement lecture en bon.

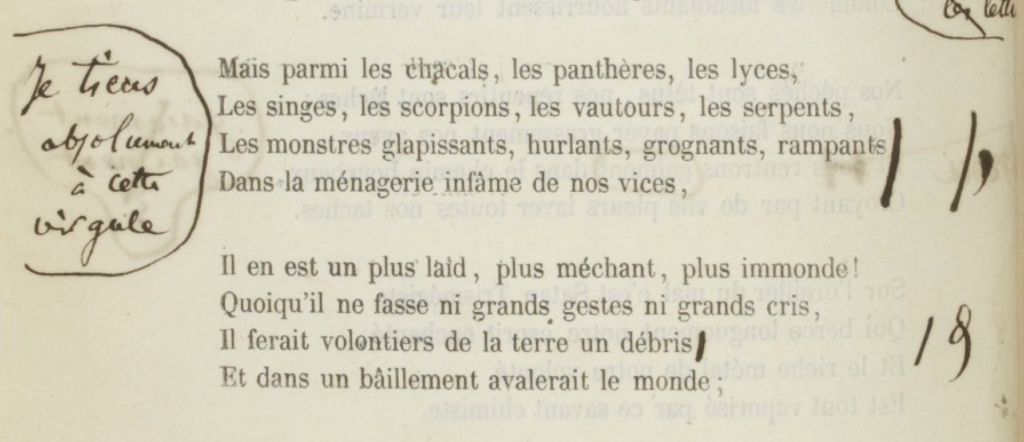

Le domaine de la correction en seconde est beaucoup plus vaste que celui de la correction en première. Tandis que celle-ci doit se borner à la reproduction stricte du manuscrit, moins les fautes d’orthographe et de ponctuation, le correcteur en seconde doit remettre sur leurs pieds les phrases boiteuses ; faire disparaître, en modifiant le plus légèrement possible la rédaction originale, les fautes de français que l’auteur a laissées subsister ; rectifier ou amener l’auteur à rectifier les faits qui seraient en contradiction avec la vérité historique, les anachronismes ; en un mot, corriger les imperfections de style et de rédaction qui échappent même à l’écrivain le plus soigneux et le plus attentif. Il est presque superflu d’ajouter que cette tâche ne peut être bien remplie qu’à la condition essentielle pour le correcteur de s’assimiler complètement les idées et le but de l’auteur.

Beaucoup de tact, une grande habitude du maniement de la langue, une connaissance profonde de ses ressources, une délicatesse de touche qui doit réussir à rendre imperceptibles à l’œil même de l’auteur les changements jugés nécessaires dans sa rédaction, enfin l’art difficile de persuader à l’écrivain que les modifications apportées à son œuvre émanent de lui-même : telles sont les principales qualités du correcteur en seconde.

Une rémunération insuffisante

Un correcteur qui remplit ces conditions est un trésor pour une imprimerie. Aussi les lecteurs du Grand Dictionnaire seront-ils étonnés d’apprendre que généralement les services si grands et si pénibles rendus par cet homme précieux sont rémunérés d’une façon insuffisante. Le maximum du traitement des correcteurs en seconde, dans les maisons dites à labeurs, c’est-à-dire dans celles où se font les ouvrages de longue haleine, ne dépasse pas 8 fr. pour dix heures de travail ; et encore ce prix est-il exceptionnel : deux ou trois correcteurs au plus, à Paris, sont arrivés à ce chiffre de salaire, qui représente à peine une somme annuelle de deux mille deux ou trois cents francs, défalcation faite des jours fériés, c’est-à-dire à peu près les appointements d’un troisième de rayon aux Villes de France ou au Bon marché ! La grande majorité des correcteurs en seconde touche de 6 à 7 fr. par jour (de 10 heures).

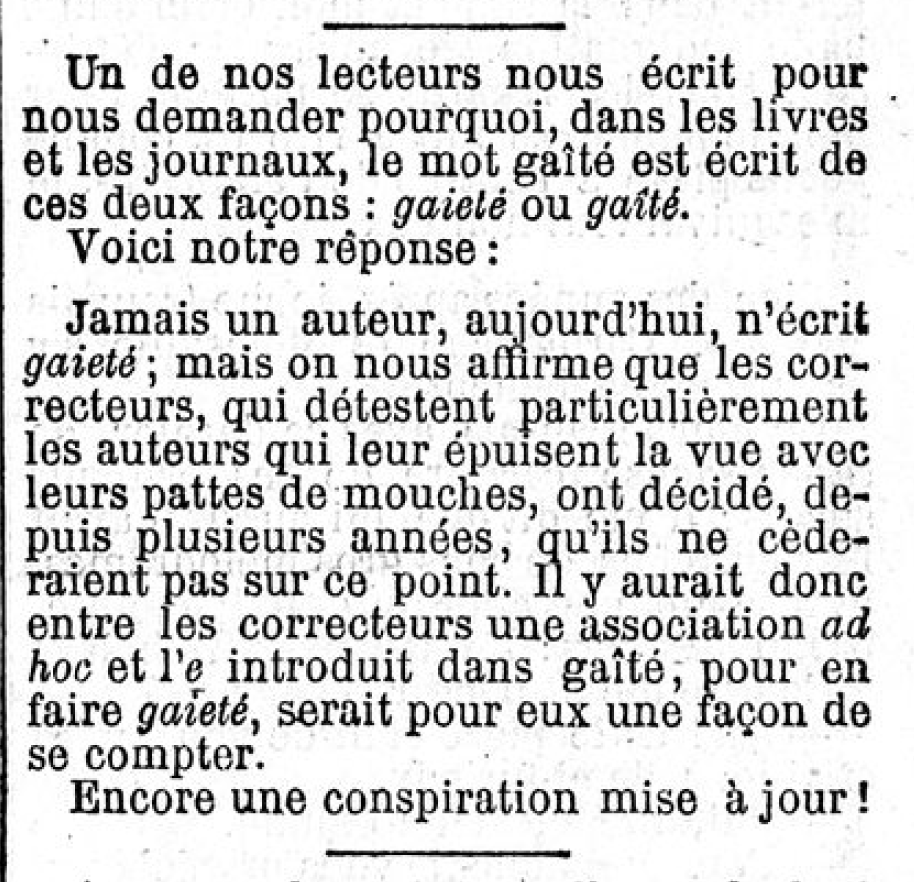

Les correcteurs en première gagnent par jour depuis 5 fr. jusqu’à 6 fr. et 6 fr. 50. Nous laissons en dehors de cette statistique les correcteurs de journaux, qui sont généralement payés par la rédaction, et dont le traitement, presque toujours mensuel, varie de 1,800 à 3,500 fr. par an. Les journaux religieux et légitimistes (la Gazette de France, l’Union, le Monde, l’Univers12) et le Journal officiel sont, paraît-il, ceux qui rétribuent le plus maigrement leurs correcteurs.

Mais arrivons à la dernière incarnation du correcteur.

Vérification de la tierce et révision

Quand toutes les corrections ont été faites et que la feuille est sous presse, avant de commencer le tirage, on fait une nouvelle épreuve dite tierce, sur laquelle on vérifie si les corrections du bon à tirer ont été exécutées, s’il n’a pas été commis de nouvelles fautes pendant cette exécution même, et s’il n’est pas tombé de lettres de la forme pendant son transport à la presse. C’est ordinairement le prote qui exécute le travail de la vérification ; néanmoins, dans les imprimeries considérables, où de nombreuses presses fonctionnent du matin au soir, et souvent la nuit, un employé spécial est chargé de ce soin : cet employé, généralement choisi parmi les meilleurs typographes, porte le nom un peu ambitieux de correcteur aux tierces.

Quand la tierce est insuffisante, on fait une nouvelle épreuve, appelée révision, sur laquelle on vérifie si les corrections de la tierce ont été exécutées, ou bien, pour le cas où l’on aurait fait sous presse un changement ou une transposition de pages, on examine si ce changement, si cette transposition a été bien faite, et si le reste de la feuille n’a pas eu à en souffrir.

Une position précaire

Nous ne pouvons clore cet article, déjà bien long pourtant, sans exprimer encore une fois l’intérêt que nous inspire la position précaire du correcteur dans les imprimeries, au point de vue du salaire principalement.

Ce distique, par lequel Corneille Kilian, l’un des correcteurs les plus distingués de l’imprimerie Plantinienne, terminait une pièce de vers intitulée Corrector typographicus :

Errata alterius quisquis correxerit, illum

Plus satis invidiæ, gloria nulla manet13,

ce distique est toujours et sera longtemps encore d’actualité.

Comme dernier renseignement, disons qu’il existe une société de secours mutuels des correcteurs des imprimeries de Paris, approuvée par arrêté du ministre de l’intérieur du 26 juillet 1866.

correction s. f. (kor-rèk-sion — du lat. correctio ; de corrigere, corriger). […]

— Typogr. Travail du correcteur qui indique les fautes ou les changements à faire dans une épreuve imprimée, avant le tirage définitif : La correction d’une première épreuve, d’un bon à tirer, de la tierce. Être chargé de la correction d’un journal. S’entendre à la correction des épreuves. | Rectifications, changements indiqués sur un manuscrit ou une épreuve. Une épreuve chargée de corrections. Mes manuscrits et mes épreuves sont, par la multitude des corrections, de véritables broderies dont j’ai moi-même beaucoup de peine de retrouver le fil. (Chateaub.) V. correcteur.

Article mis à jour le 2 octobre 2023.