Rien de tel que la littérature pour vous plonger dans un milieu que vous n’avez pas connu. Ainsi, dans un roman de 1979, on partage la vie d’un grand quotidien, Paris-Matin, après la guerre d’Algérie. Il est surtout question de sa distribution, car le héros du livre, Maxime Ferral, ancien soldat de métier et mercenaire, est, à cette période de sa vie, inspecteur des ventes du quotidien. Mais voici des extraits où l’on perçoit « l’ambiance enfiévrée de l’atelier », un « bruit de ruche au travail », « des odeurs indéfinissables et subtiles ».

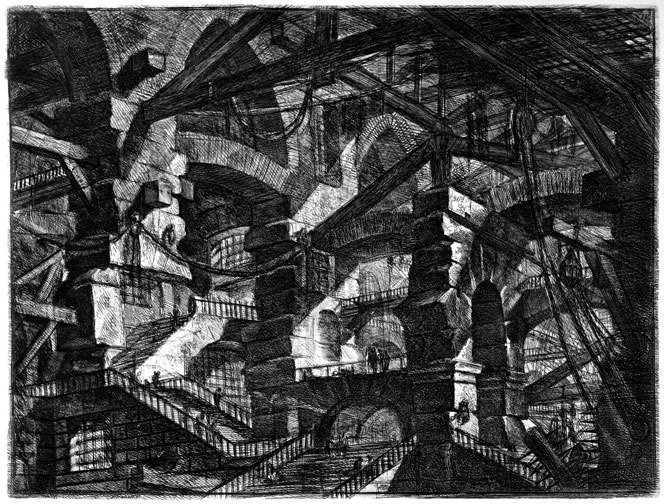

Toutes les linotypes crépitaient en même temps, hachant les mots fugitifs comme des mitrailleuses. Sous les doigts des opérateurs, les lignes de caractères tombaient de la fondeuse et s’alignaient sur les plateaux. Les typos, devant les casses, composaient des titres, un œil sur la maquette. Sur les marbres, les protes disposaient rapidement la composition dans les formes, séparant les colonnes d’interlignes et de filets lestement coupés, à la dimension, dans les lamelles de plomb souple et luisant.

Si le métier de correcteur est mentionné plus loin — le journal est le résultat du « travail obscur et concerté de plusieurs centaines de professionnels, de l’envoyé spécial au correcteur […] » —, c’est apparemment le seul secrétaire de rédaction qui, dans ce journal, vérifie les morasses.

Plus loin, on encrait des reliefs qui seraient des pages et, sous la feuille blanche, à coups de maillet, la morasse surgissait, première et grossière épure que le secrétaire de rédaction haussait avidement à hauteur d’un regard critique, pour la soupeser, voir son « œil », estimer sa fidélité au modèle.

La page était « bonne ». Le secrétaire de rédaction posait un doigt sur un bouton et, dans tout l’atelier, des voyants rouges sur les tableaux signalaient que la 7 passait à la prise d’empreinte. Décrassées d’un coup de chiffon imbibé d’essence, les formes, habillées de feutre et de carton mou, glissaient sous la presse de l’Hydrotyp. Et le flan surgissait, fouillis de creux et de bosses menus que le clicheur, dans la salle voisine, allait prendre en compte et transformer en métal.

Un autre soir, le journal approchant du bouclage, « l’atelier [est] à demi déserté, encore vibrant d’une fièvre à peine retombée » :

À la composition, on faisait la pause. Une linotype qui achevait des corrections crépitait toute seule dans son coin. Deux gars s’engueulaient à voix basse à propos d’une inversion de légendes. Amédée remettait de l’ordre dans ses casses.

Max […] repoussait du pied des épreuves maculées que les balayeurs, au matin, pourchasseraient jusqu’aux poubelles. À la clicherie, les rognures de métal, tombées des clichés brossés, crissaient sous le pas et s’incrustaient dans la semelle. Les ampoules nues, au bout de leur fil, et les rampes de néon arrachaient des lueurs grises au marbre lisse où Albert réclamait à tue-tête ses corrections pour pouvoir serrer la forme des dernières nouvelles. Dans le vestiaire, on entendait des robinets couler et des rires.

Philippe Ragueneau, Un homme à vendre, Albin Michel, 1979, p. 95, 96 et 108.

Cet article a été republié dans HistoLivre no 32 (Institut CGT d’histoire sociale du Livre parisien, décembre 2024, p. 4-5).