Le Gardien de la norme est un livre posthume de Jean-Pierre Leroux (1952-2015), qui a passé « quarante ans à hanter les coulisses de la littérature ». C’est, en quelque sorte, le testament de ce réviseur linguistique, « privilégié d’un très grand nombre d’écrivains québécois […], réclamé par tous ceux qui le disaient le meilleur » (dixit Monique Proulx, dans sa préface).

Sur la forme, ce livre tient plus du recueil de « morceaux » que de l’ouvrage construit. En tout cas, ce n’est « ni un traité ni un manuel de révision », ce que l’auteur admet lui-même dans son avant-propos – précision qui aurait été utile dans la présentation de l’éditeur.

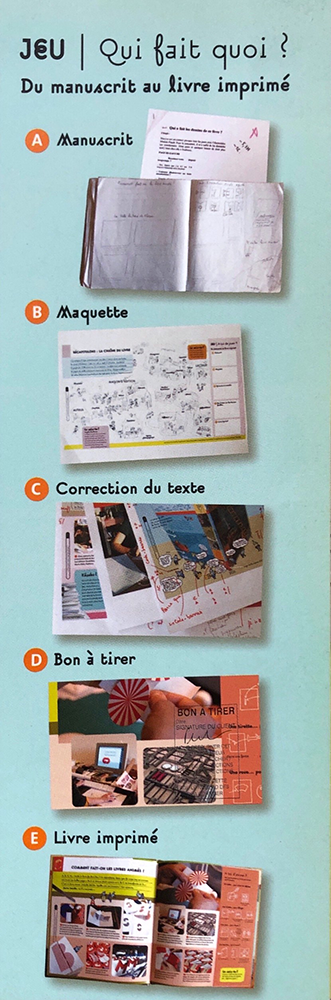

Quel est le rôle exact du réviseur littéraire, notion spécifiquement québécoise ? En quoi diffère-t-il du correcteur ? Et à quel stade de la chaîne éditoriale intervient-il ? Le manuscrit ayant été « scruté » et validé par l’éditeur :

Le titre donné à l’ouvrage, « Le gardien de la norme », est en fait celui de la première partie du livre, la seule qui parle vraiment de révision linguistique (p. 25-74). La seconde partie évoque la courte expérience de l’auteur comme directeur littéraire. La troisième rassemble des portraits d’écrivains et d’éditeurs québécois. La quatrième peut être qualifiée de « notes de lecteur » (sur Thomas Bernhard, Philip Roth, Pessoa… et sur Le Petit Robert, j’y reviendrai). Enfin, une courte fiction vient clore l’ouvrage.

La norme, mais laquelle ?

« Garder, c’est surveiller, non pour prendre en flagrant délit, mais pour mettre à l’abri. C’est protéger, non contre le changement, mais contre la disparition, l’écroulement. Le tout dans le silence recueilli de la lecture. »

Le réviseur linguistique est donc le gardien de la norme… mais de laquelle ? Car « La langue est mouvante, elle évolue petit à petit, au gré des idées, des circonstances, des modes, des erreurs ».

Suivent quelques exemples, que l’auteur conclut par deux questions : « Doit-on lutter contre des emplois que l’usage a fini par imposer ? Doit-on tolérer des termes (comme solutionner) pour lesquels il existe déjà un équivalent correct (résoudre) ? » N’y pas répondre, c’est admettre que tout correcteur ou réviseur y est confronté chaque jour : il est seul responsable de ses choix, de l’endroit où il place le curseur normatif.

Le “rituel de la révision”

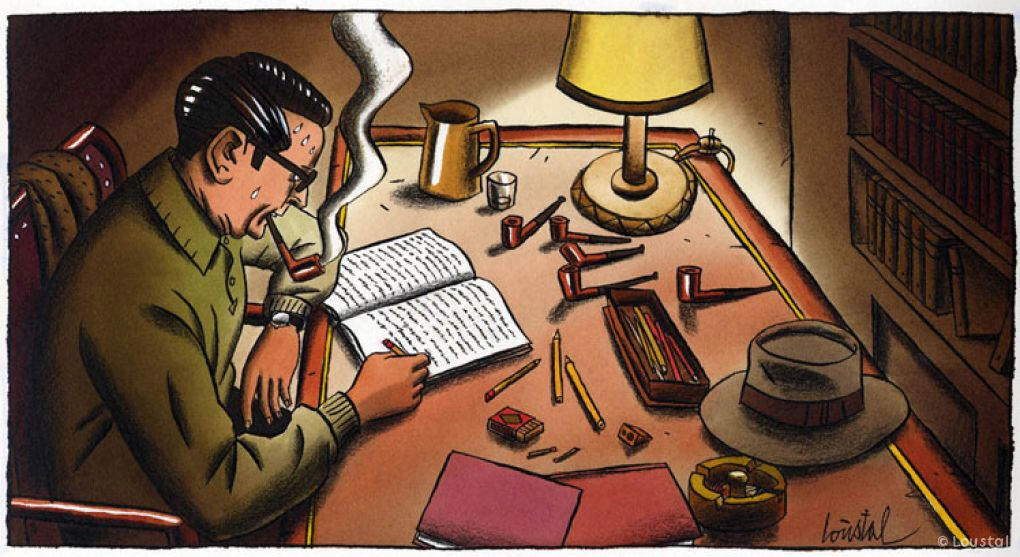

Leroux aborde ensuite le travail de la révision lui-même, à effectuer sur « une table bien ordonnée » :

Les sources qu’il garde à portée de main sont les suivantes : Le Petit Robert, Le Bon Usage, L’Art de conjuguer de Bescherelle, Le Petit Robert des noms propres, Le Grand Dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française ou d’autres sites encyclopédiques comme Wikipédia, le Multidictionnaire de la langue française pour les emplois québécois, Le Colpron pour les anglicismes, Le Ramat de la typographie, Le Dictionnaire visuel « et d’autres ouvrages, selon les matières à réviser ».

Robert plutôt que Larousse

Pourquoi préfère-t-il Le Petit Robert ? Parce que « les définitions sont souvent portées à un haut degré de précision, de concision, d’élégance ». Il rend un bel hommage à ce dictionnaire en y piochant au hasard des citations puis en s’amusant à « décortiquer les définissants, qui composent une définition ». De son côté, Le Petit Larousse « a l’avantage de présenter des illustrations et de donner des définitions concises, mais cette condition devient un inconvénient pour le professionnel des mots, qui y trouve peu d’exemples d’emploi des termes ». Le Robert est « le livre à emporter sur une île déserte ».

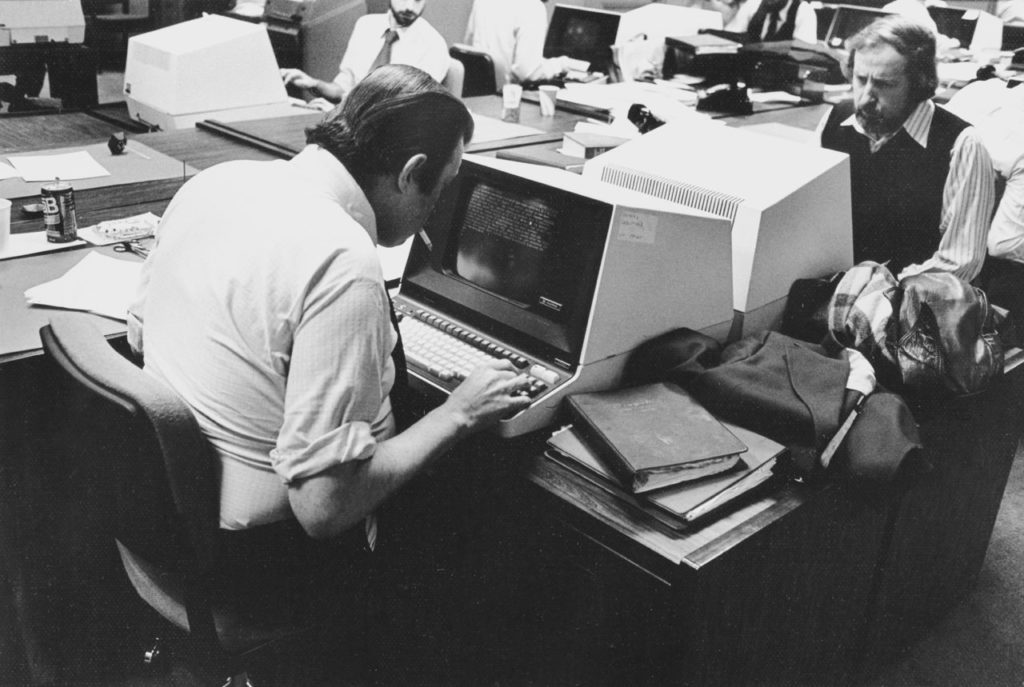

Sur écran ou sur papier ?

Et l’ordinateur ? S’il est bien présent, « au fond de la table, ou sur une table qui lui est réservée », il n’est pas utilisé en première intention :

Le travail lui-même

Jean-Pierre Leroux recommande la double lecture, au rythme d’un paragraphe à la fois :

Se contenter d’une première lecture :

Secrets du bon travail

Les correcteurs savent bien qu’ils doivent toujours douter :

Leroux aborde le problème des répétitions de mots et expressions, ceux que l’auteur emploie de nouveau parce qu’il les a gardés en mémoire ou parce qu’ils sont ses termes fétiches.

En cas de panne, ne pas hésiter à « laisser un signe […] ou une note […] à la mine dans la marge et à y revenir plus tard […] dans la plupart des cas, à la suite de cette pause, le terme recherché se détache de lui-même. »

Faut-il tout vérifier ?

Autant que possible, oui, mais en reconnaissant ses limites :

Rester humble

Nous arrivons maintenant à la partie la plus intéressante : elle a trait aux limites d’intervention du réviseur.

On reste d’autant plus facilement humble que ce travail est généralement mal considéré et mal payé (en 2015, avec trente ans d’expérience, on touche péniblement 25 dollars l’heure dans l’édition littéraire, selon Leroux). Cependant, pour sa propre satisfaction comme pour celle de son client, il faut travailler « le mieux possible, en y mettant toute [s]a concentration et toute [s]on énergie ».

Les vingt pages que je viens de synthétiser, les seules évoquant concrètement notre pratique, sont suivies d’un dialogue imaginaire illustrant la méconnaissance dont la profession est le plus souvent victime – on en trouve un équivalent au début du livre Au bonheur des fautes de Muriel Gilbert. Puis, à travers quelques anecdotes, Jean-Pierre Leroux relate des expériences difficiles de collaboration avec l’auteur, qui a besoin d’être rassuré avant de pouvoir admettre des corrections vécues comme des « intrusions ».

Après un court commentaire d’une citation de Raymond Carter sur la révision du manuscrit, l’auteur propose des considérations générales sur la ponctuation (grammaticale plutôt qu’orale), les pléonasmes (certains sont admissibles) et l’« écriture formatée » des romans jeunesse et policiers, qui n’apprendront sans doute rien au correcteur professionnel.

Il ne faut pas chercher dans ce livre la « réflexion fascinante sur la pratique de ce métier de l’ombre » que nous annonce l’éditeur en quatrième de couverture. Plutôt, comme le résume la préfacière, « un journal intime, à l’écriture frémissante et précise, qui nous dévoile les forces et les blessures d’un homme habité par la passion de son métier ». Il satisfera donc davantage l’amateur de littérature (surtout québécoise) que le correcteur en recherche de formation professionnelle.

☞ Voir ma Bibliothèque du correcteur.

Jean-Pierre Leroux, Le Gardien de la norme, Les Éditions du Boréal, 2016, 256 pages.