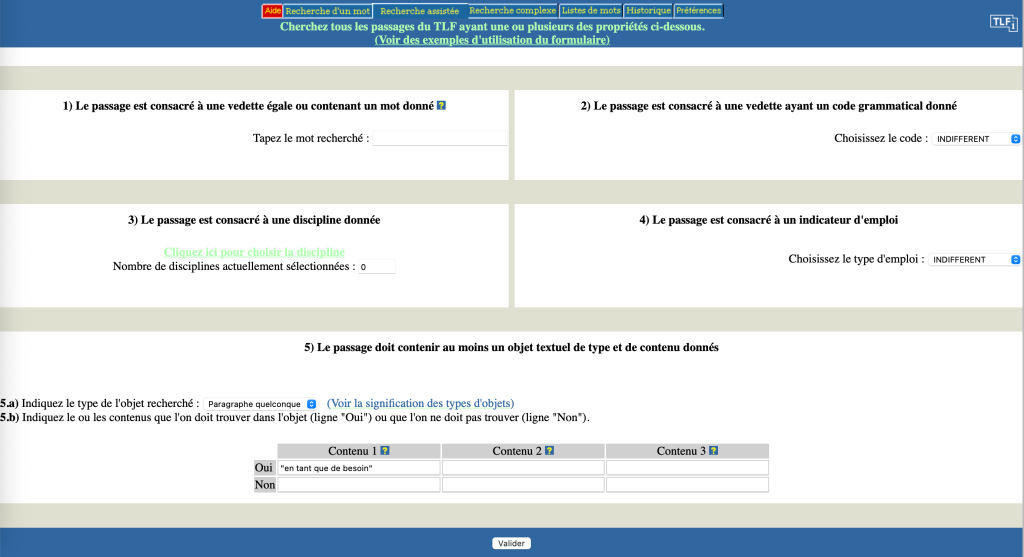

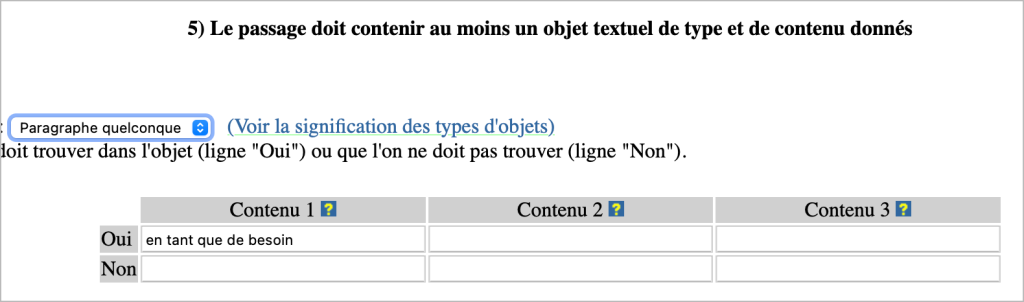

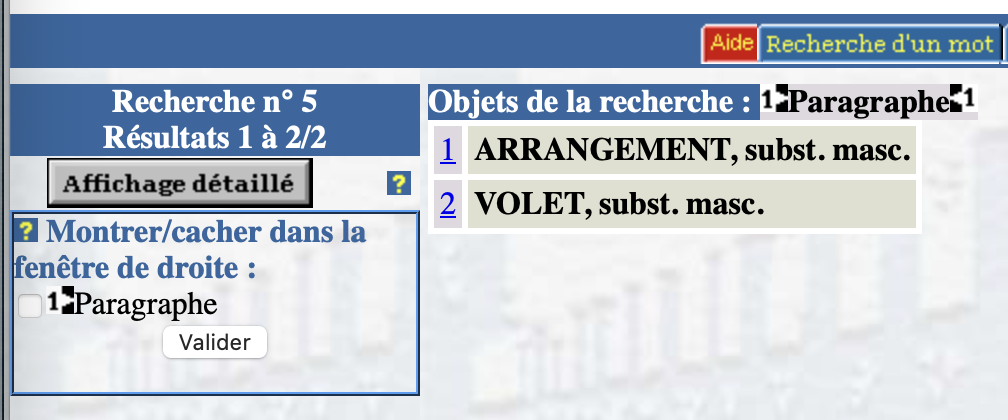

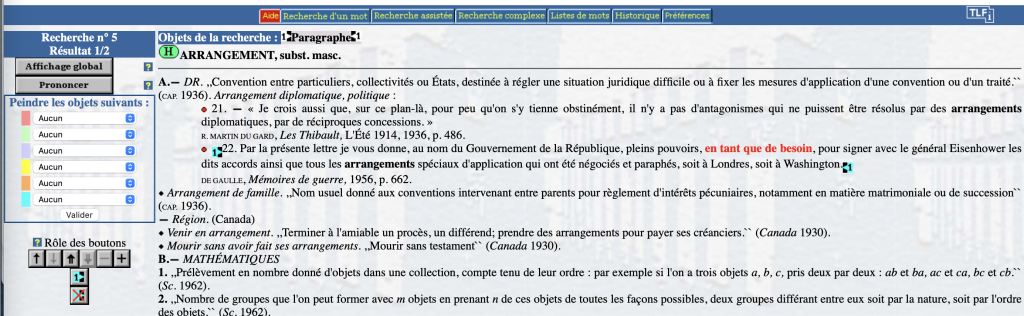

Le mot anacoluthe apparaît fréquemment dans les discussions entre correcteurs. L’école et sa grammaire normative1 nous ont appris à chasser de nos phrases cette rupture de construction syntaxique, et ce réflexe est resté très présent chez nombre d’entre nous. De plus, la définition de l’anacoluthe est imprécise (voir le TLFi), ce qui ne facilite pas son identification.

Cependant, « les anacoluthes pullulent dans la littérature française » (Dufays), là où « l’impatience de la pensée fait violence à la logique formelle du discours » (Suhamy). C’est « une tournure des plus banales, une sorte de raccourci commode permettant d’éviter le recours à des subordonnées conjuguées » (Dufays).

On en connaît des exemples célèbres – et ressassés – chez nos auteurs classiques :

Le nez de Cléopâtre, s’il eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé (Pascal2).

Et moi, pour trancher court toute cette dispute, / Il faut qu’absolument mon désir s’exécute (Molière3).

Et pleurés du Vieillard, il grava sur leur marbre / Ce que je viens de raconter (La Fontaine4).

Exilé sur le sol au milieu des huées, / Ses ailes de géant l’empêchent de marcher » (Baudelaire5).

Les autres éternellement sur nous, j’étouffe ! (Claudel6.)

Mais, en réalité, « […] nous faisons beaucoup d’anacoluthes sans le savoir […] » (Suhamy), à l’oral comme à l’écrit. On en trouve dans nos dictons (L’appétit vient en mangeant), dans nos comptines (Prête-moi ta plume pour écrire un mot7) et autres chansons (Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé8), dans la presse, bien sûr :

Moteurs de voitures, canapés, sommiers, les gens se débarrassent de ce qui les gêne (Le Parisien, 3 juin 19949).

Né à Créteil, en 1955, d’une mère caissière, puis institutrice, et d’un père chauffeur de maître, sa jeunesse de banlieusard rebelle tendance petite frappe, passionné de rock, aurait pu faire de lui un loubard sans son amour précoce des livres (Le Monde des livres, 12 octobre 202510).

ou encore dans des livres sans recherche formelle particulière :

Arbitre du goût, il n’y a sans doute que Paris pour lui permettre de trouver sa place […] (où le sujet est la Parisienne au xviie siècle — Sabine Melchior-Bonnet11).

Molinié note qu’il existe « une contradiction entre l’idée d’une transgression de la norme et celle d’ériger en figure ce qui d’autre part est considéré comme faute ». Ce qu’on admire chez nos grands auteurs, pourquoi faudrait-il se l’interdire absolument ?

Comment trancher ?

La question que doit se poser le correcteur face à une anacoluthe est plutôt celle de son acceptabilité, le critère principal étant celui de la difficulté d’interprétation.

Le correcteur intervient à la frontière « très ténue […] entre l’erreur de syntaxe involontaire, l’emploi volontaire mais maladroit de la rupture syntaxique et, enfin, le choix délibéré de l’anacoluthe comme figure de style […] » (Wikipédia).

Nombre d’anacoluthes passent inaperçues ou sont bien tolérées : « […] quand le contexte permet de lever toute équivoque, on fait bien souvent peu de cas de phrases qui devraient pourtant être considérées comme mal construites selon la règle » (OQLF).

Quand un académicien célèbre comme Jean d’Ormesson écrit :

« En ouvrant mes volets ce matin-là, un grand bonheur m’envahit »,

on voit bien que la cohérence sémantique (assurée par l’adjectif possessif mes et le pronom personnel me, qui se répondent d’une proposition à l’autre12) compense l’incohérence syntaxique.

Comme le résume Dufays, « l’anacoluthe n’a besoin pour devenir légitime que d’apparaître sous la plume d’un écrivain ; écrivez une erreur, signez d’Ormesson, et il n’y a plus d’erreur ».

Pour moi, un correcteur gêné par une anacoluthe — surtout s’il travaille dans le domaine littéraire — doit s’efforcer de proposer une reformulation stylistiquement équivalente. Alourdir un énoncé pour éviter à tout prix une anacoluthe, c’est remplacer une faute par une autre.

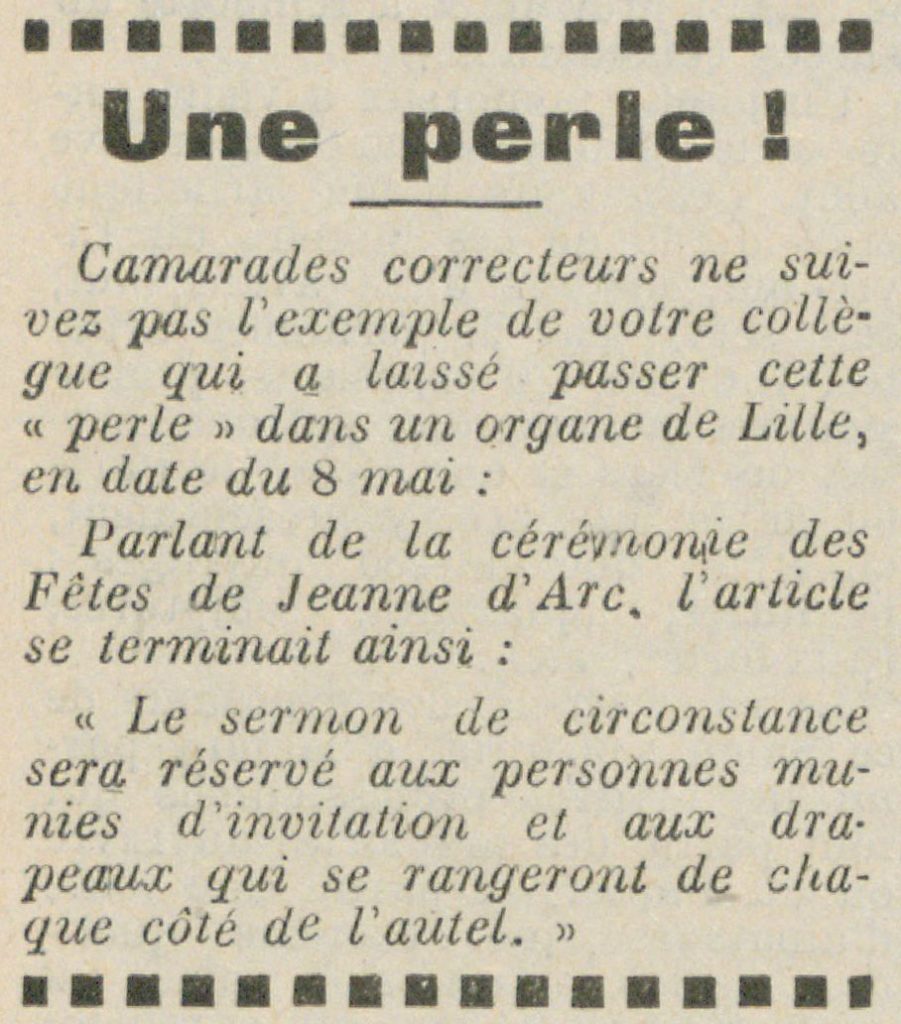

Évitons surtout les solécismes flagrants (Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, monsieur…) et plus encore les janotismes13 (« construction incorrecte d’une phrase, aboutissant à une équivoque ridicule, à une niaiserie » (Acad.), telle que Il fit boire des jus de citron à ses invités qu’il avait pressés lui-même14).

J’en ai récemment relevé un bel exemple dans la presse locale.

Sources :

- Jean-Louis Dufays, « L’anacoluthe, ou le casse-tête de l’évaluation », Enjeux, no 15, juin 1988, p. 125-134.

- Georges Molinié, Dictionnaire de rhétorique, « Les Usuels de Poche », Le Livre de Poche, 1992, p. 47.

- Henri Suhamy, Les figures de style, « Que sais-je ? », PUF, 1981, p. 110.

- Wikipédia, art. « Anacoluthe ».

Et les articles de la Banque de dépannage linguistique (Office québécois de la langue française, OQLF) :

- « L’anacoluthe » ;

- « Logique syntaxique : adjectif ou participe passé détaché » ;

- « Logique syntaxique : sujet sous-entendu de l’infinitif » ;

- « Logique syntaxique : sujet sous-entendu du participe présent ».

- Lire Molinié : « Pour qu’il y ait rupture, il faut qu’il y ait transgression d’un ordre, il faut donc qu’il y ait un ordre. Or quel ordre ? Il est facile de répondre : celui de la grammaire normative ; on sait que c’est une invention scolaire. Plus forte est la réponse : celui de la rhétorique prescriptive du bon goût ; mais beaucoup de praticiens ont refusé ce carcan. […]

« On peut s’en sortir, plus ou moins bien, en remarquant la relativité, à la fois au cours de l’histoire et dans une même époque, selon les esthétiques, du sentiment de l’ordre et de l’usage. On appréciera de la sorte une certaine liberté à l’organisation syntaxique aussi bien dans les textes baroques ou même classiques […] que dans les grandes créations, à tant d’égards révolutionnaires, de Proust, de Céline, de Cohen et de [Claude] Simon. » ↩︎ - Dans les Pensées, 392, 1670. Autre exemple (ibid., 41) : « Le plus grand philosophe du monde, sur une planche plus large qu’il ne faut, s’il y a au-dessous un précipice, quoique sa raison le convainque de sa sûreté, son imagination prévaudra. » ↩︎

- Les Femmes savantes, V, 3, 1672. ↩︎

- « Le vieillard et les trois jeunes hommes », Fables, 1678. ↩︎

- « L’albatros », Les Fleurs du mal, 1861. ↩︎

- Le Soulier de satin, 1944, I, 3. ↩︎

- Cité par Dufays, p. 125. ↩︎

- Félix Leclerc, Moi, mes souliers, 1951. ↩︎

- Cité par Alain Frontier, La Grammaire du français, Belin, 1997, p. 138. ↩︎

- Virginie François, « Pierre Jourde : “Le devoir du roman : nous sortir de nos fictions” », Le Monde, 12 octobre 2025. ↩︎

- 24 heures de la vie d’une Parisienne au temps de Louis XIV, PUF, 2025, p. 12. ↩︎

- Proposition de critère d’évaluation des anacoluthes par Dufays (p. 133) : « Seraient tenues pour seules légitimes les anacoluthes rendues claires par la présence d’un support minimal (pronom complément ou adjectif possessif) et par une incompatibilité d’accord de traits sémantiques entre le sujet et le complément détaché. » ↩︎

- À moins que l’auteur soit un disciple de Queneau : « Le “mauvais” français n’est souvent que du néo-français qui n’ose pas dire son nom […]. Je ne reculerai même pas à l’occasion devant l’homologation des pataquès, cuirs, velours, impropriétés, janotismes, quiproquos, lapsus, etc. (Bâtons, chiffres et lettres, Gallimard, 1955, cité par le TLFi). ↩︎

- Cité par Universalis, s.v. janotisme. ↩︎