D’avril à novembre 1886, le Bulletin de l’imprimerie & de la librairie a publié en feuilleton un long article intitulé « Des erreurs en typographie », et présenté comme suit : « M. J.-B. Prodhomme, correcteur à l’Imprimerie Nationale1, a écrit sur ce sujet une dissertation complète que nous résumons ici. Sauf quelques rares appréciations dont les années ont diminué l’exactitude, les plaintes et les desiderata qu’il formulait sont malheureusement d’autant plus justes que le mal qu’il signalait, il y a une vingtaine d’années, est plus grave encore aujourd’hui. » Prodhomme examine successivement les « fautes » incombant à l’auteur, à l’éditeur, au maître imprimeur, à la copie, au compositeur ou paquetier, au metteur en pages, au prote, à l’épreuve, à l’apprenti, à la presse (au sens premier, la machine à imprimer) et, bien sûr, au correcteur. Je reproduis cette dernière section, en y ajoutant des intertitres.

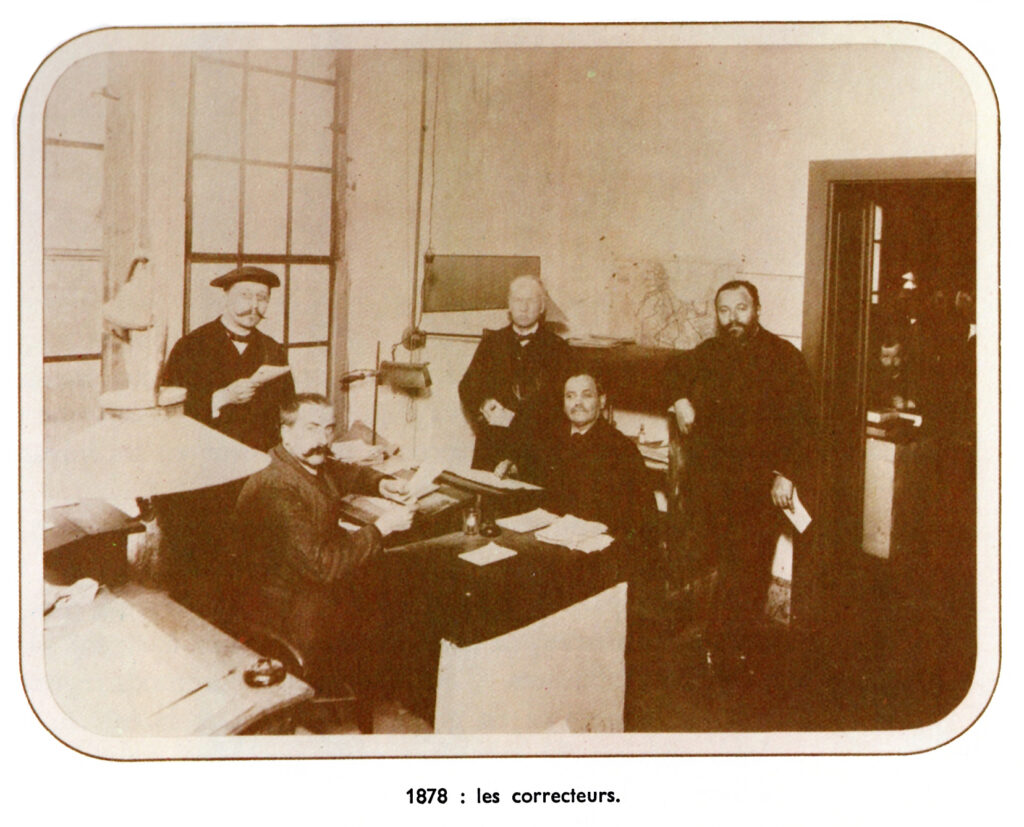

Les qualités d’un bon correcteur

J’ai déjà fait connaître succinctement les qualités principales que doit posséder un correcteur digne de ce nom.

S’il n’est pas nécessaire qu’il soit un encyclopédiste, ce qui serait impossible, ni un savant de premier ordre, comme l’ont été plusieurs des correcteurs de l’origine de l’imprimerie, qui avaient souvent à restituer des textes fort altérés par les copistes, les talents variés qu’il doit posséder sont encore assez rares pour que l’on s’étonne de voir le peu de considération dont les correcteurs jouissent auprès des maîtres imprimeurs.

Peu soucieux de la correction des textes des ouvrages qu’ils publient, les imprimeurs de nos jours tiennent à avoir des correcteurs au rabais, faut-il s’étonner que les livres fourmillent de fautes2 ?

Conditions de travail

La position des correcteurs est si peu avantageuse, que la plupart ne regardent leur profession que comme un pis-aller qu’ils quitteront à la première occasion favorable. En effet, ils n’ont aucune chance d’avancement, ils sont toujours exposés à voir diminuer leurs appointements ; jamais ils ne reçoivent le moindre témoignage de satisfaction, et c’est presque un bonheur pour eux de passer un jour sans recevoir des reproches ; ils sont les boucs émissaires de la maison, et il ne faudrait pas qu’ils cherchassent à se justifier, quelque juste et modérée que fût leur défense.

Il ne faut donc pas s’étonner si l’on trouve beaucoup de correcteurs en premières qui sont trop inhabiles, soit qu’ils n’aient pas de connaissances littéraires ou scientifiques assez étendues, soit qu’ils ne connaissent pas suffisamment les règles de la typographie. Sous ce dernier rapport, les metteurs en pages instruits seraient de bons correcteurs, mais la plupart perdraient au change, sous le rapport pécuniaire, aussi se montrent-ils peu disposés à accepter.

Mais ce n’est là qu’un faible échantillon des désagréments qu’un correcteur subit.

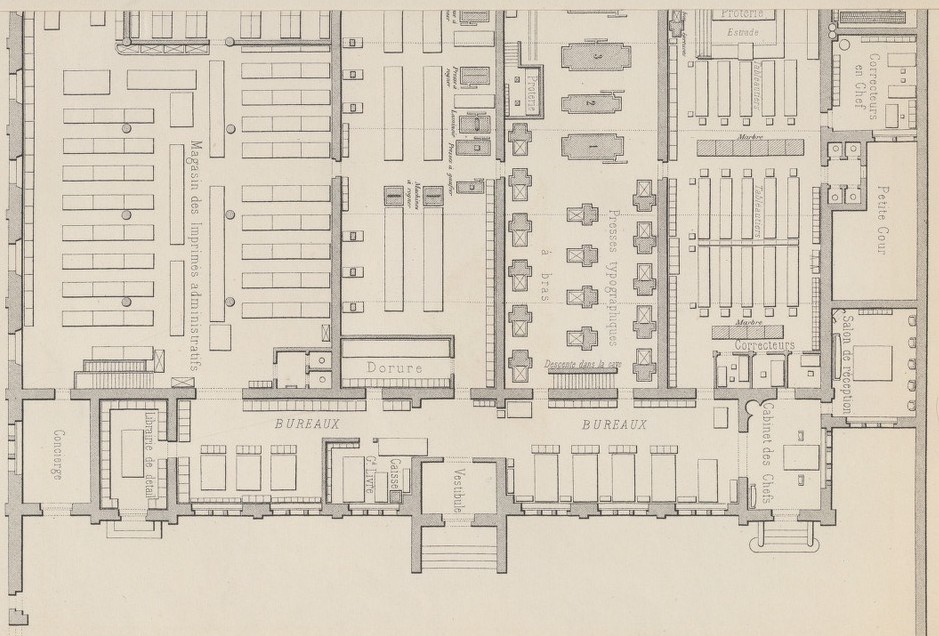

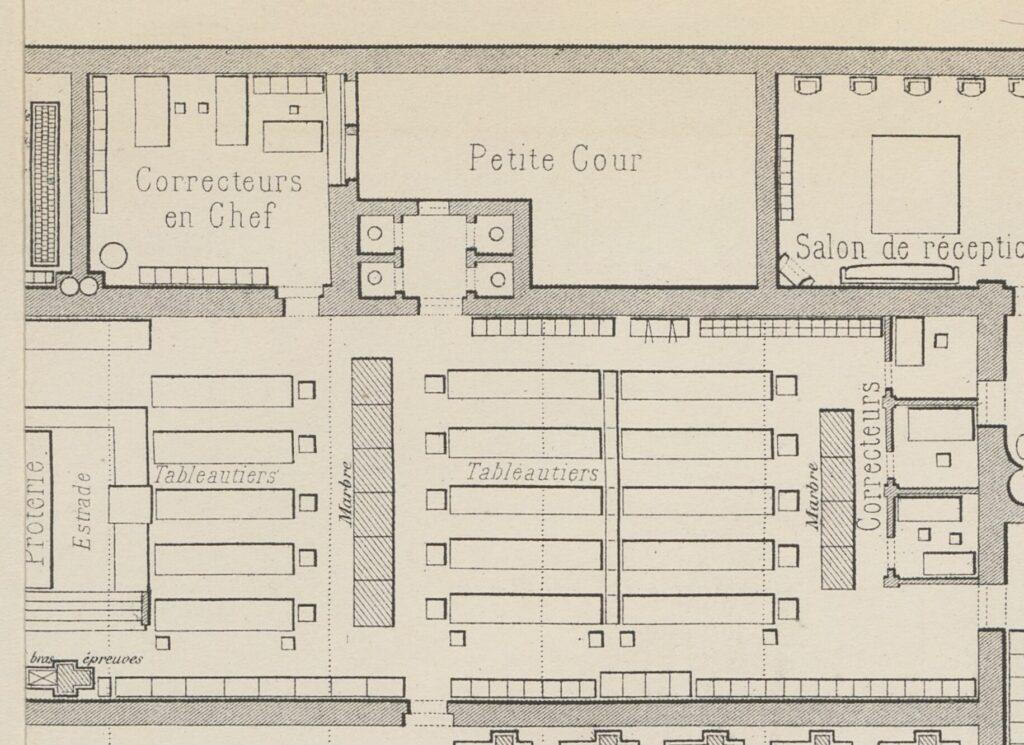

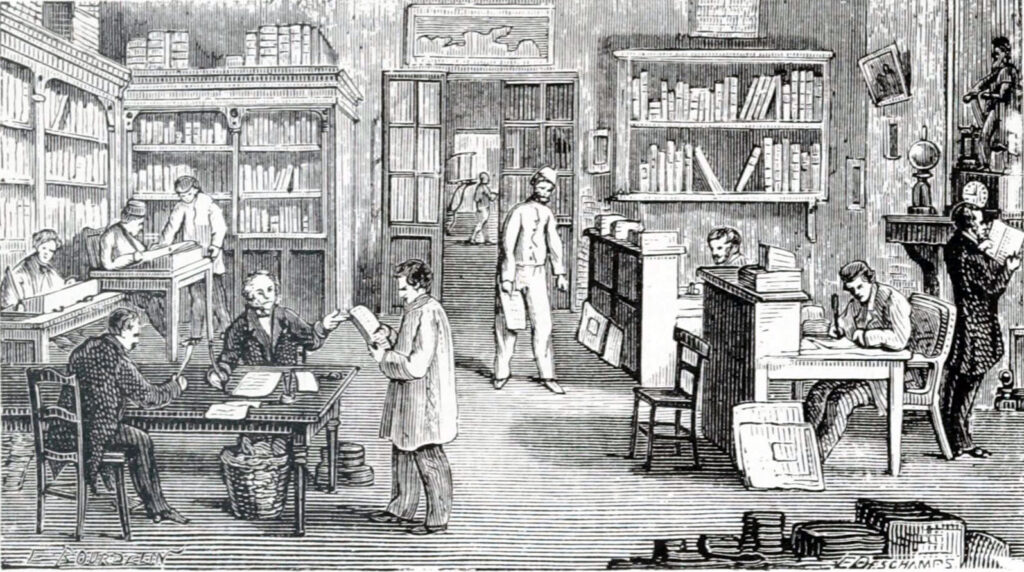

II est toute la journée dans un réduit si étroit et souvent si obscur, qu’on ne le croirait pas destiné à servir d’habitation à une créature humaine.

Corriger sans documentation

Le correcteur aurait besoin d’avoir à sa disposition une petite bibliothèque d’ouvrages scientifiques et littéraires, et à peine se décide-t-on à lui accorder un dictionnaire de la langue ; s’il en veut d’autres, il est obligé de se les procurer à ses frais.

Il existait, dans l’ancienne typographie, un usage que l’on a bien fait d’abolir sous certains rapports, mais que l’on aurait dû conserver sous d’autres. C’étaient les copies de chapelle, c’est-à-dire des exemplaires de chaque ouvrage imprimé dans la maison. Plusieurs ouvriers y avaient droit, et le produit que l’on retirait de la vente de ces ouvrages était consacré à un banquet. La vente des ouvrages et le banquet ont été abolis avec raison. Mais ce que l’on aurait bien dû conserver, c’est le droit du correcteur à un exemplaire de chaque feuille de l’ouvrage, non pas seulement pour faire la table3, mais encore pour augmenter sa bibliothèque, afin qu’il pût avoir le moyen de développer chaque jour ses connaissances, ce qu’il ne peut faire la plupart du temps, vu sa position beaucoup trop modeste.

“Au milieu d’un atelier bruyant”

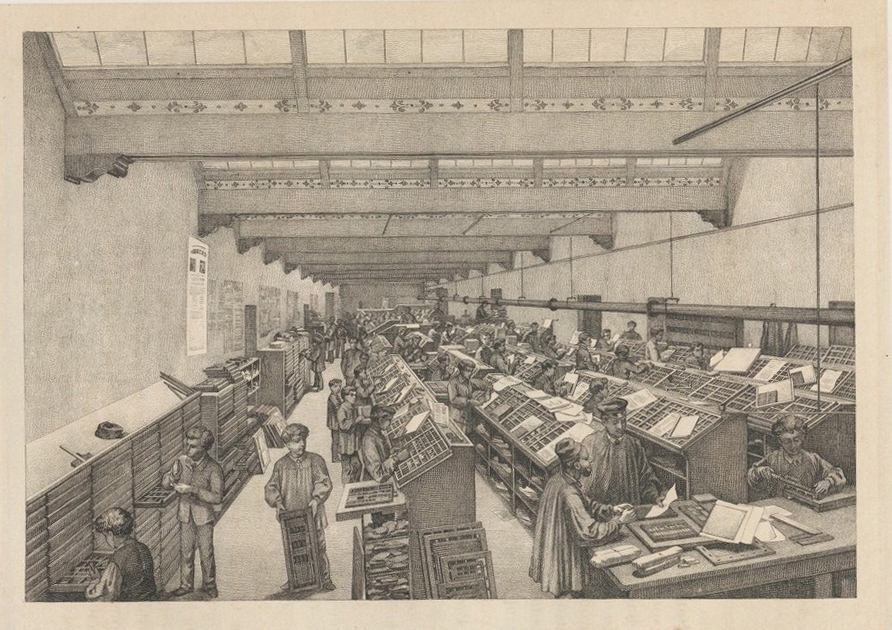

Pour qu’un correcteur s’acquittât convenablement de ses fonctions, il faudrait qu’il fût placé dans un lieu isolé, loin du bruit, tandis que la plupart du temps il est au milieu d’un atelier bruyant. Les correcteurs ont, en général, assez de sujets de distraction dans les relations obligées avec les ouvriers pour le travail, et il est aussi indigne de leur caractère que préjudiciable à une bonne lecture de se livrer près d’eux à des conversations frivoles ou tout au moins intempestives.

Physiologie du correcteur

« Une chose étrange, bizarre et inexplicable, dit M. Breton4, c’est que l’attention la plus soutenue, les soins les plus scrupuleux ne puissent pas conduire à l’épuration complète d’une épreuve ; on pourrait même admettre qu’une trop grande tension d’esprit n’est pas sans inconvénient dans ce genre de travail, en ce qu’elle jette la perturbation dans les centres nerveux, provoque l’afflux du sang vers les régions supérieures, cause de l’engourdissement dans toute la périphérie du crâne, et par suite le trouble de la vue ; ces accidents morbides se rencontrent souvent chez les correcteurs, surtout aujourd’hui qu’ils sont astreints à passer dix heures consécutives, et quelquefois davantage, dans une espèce d’échoppe que l’on décore du nom de bureau. Là, le correcteur, atteint déjà moralement par la nature de son travail, souffre encore physiquement de la posture qu’il est obligé de tenir : la barre d’abord d’un pupitre trop haut, le bord anguleux d’une table trop basse, lui meurtrissent le thorax, et ses heures de travail sont des heures de torture que chaque jour aggrave. »

Un rythme intenable

Non seulement on exige du correcteur de longues heures de travail, mais souvent encore on l’oblige à fournir un certain nombre d’épreuves par jour ; si, pour lire consciencieusement, il y met un peu plus de temps, il est coupable, il n’a pas rempli sa tâche.

Quand il est aux pièces5, on le met dans l’alternative, ou de lire trop vite pour gagner de quoi vivre, ou d’employer tout le soin que la correction exige de ses yeux et de son esprit, ce qui est nuisible à ses intérêts ; et on ne lui en sait nul gré, car on dit alors qu’il n’a fait que son devoir.

Subir le teneur de copie

Mais de tous les désagréments du correcteur en premières, celui qui, à lui seul, surpasse tous les autres, c’est la nécessité de lire avec un apprenti.

La lecture sans teneur de copie est vue de mauvais œil par les patrons, et cependant elle est infiniment préférable, sous tous les rapports, à celle faite avec un apprenti.

Elle est plus exacte, car il peut s’arrêter dans tous les endroits difficiles autant de temps que c’est nécessaire ; elle est réellement aussi rapide, car il n’est pas sans cesse obligé de lutter contre la mauvaise volonté, la négligence, l’inattention, la fatigue de son teneur de copie. On prétend qu’il est plus facile de laisser passer des bourdons quand on lit seul ; c’est plus que douteux, vu les causes d’erreur que je viens d’indiquer, et beaucoup d’autres que j’omets.

Lire dans le désordre

Ce qui est également nuisible à la bonne lecture, c’est l’usage qui s’est introduit de faire quitter une épreuve commencée pour en prendre une autre plus pressée. Comment l’attention du correcteur ne serait-elle pas distraite si on le fait passer aussi brusquement d’un sujet à un autre, et cela plusieurs fois dans la journée ?

Mais ce qui est plus funeste encore pour la correction, c’est l’habitude que l’on a aujourd’hui de partager la copie en une infinité de petites cotes, comme on fait pour les journaux.

Ce qui est plus funeste encore pour la correction, avons-nous dit, c’est l’habitude de diviser la copie en une infinité de petites cotes6 ; chacune d’elles n’est composée que de dix à douze lignes ; quelquefois la dernière est faite avant la première, et ainsi des autres, et il faut que chacune d’elles soit lue dans l’ordre où elle arrive7. Conçoit-on quelque chose de plus contraire au bon sens qu’une telle lecture ? Si au moins, pour en atténuer les inconvénients, il était possible de relire la feuille en pages avant de l’envoyer à l’auteur, mais non, il faut tout sacrifier à la rapidité de la lecture.

Quelquefois, lors même que la feuille est en pages, on est si pressé de l’envoyer, que le correcteur est prié d’en faire une lecture rapide, comme si l’on pouvait lire vite et bien. Une telle lecture n’a aucune valeur ; cependant, si des fautes nombreuses restent après une telle correction, c’est nécessairement le correcteur qui est coupable, car il doit être responsable de tout, même de ce qu’il fait malgré lui.

Complexité de la tâche

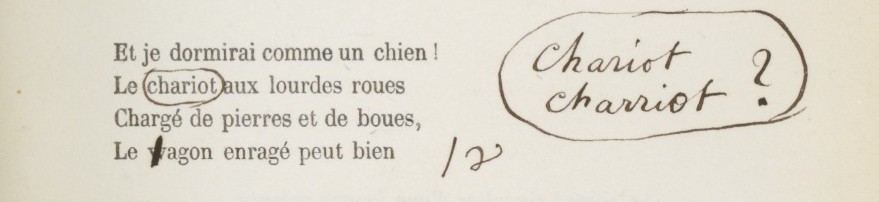

La trop grande rapidité de la lecture n’est pas la seule cause ordinaire des nombreuses fautes qui restent après une première lecture, cela tient aussi à ce que l’on exige que le correcteur examine trop de choses à la fois. Il doit, en lisant, aussi rapidement que possible, une feuille d’un ouvrage quelconque, examiner : 1o si tous les mots sont bien orthographiés ; 2o s’ils ne contiennent pas quelques coquilles, des lettres retournées, des lettres d’un œil8 différent ; 3o s’il y a des doublons, des bourdons ; 4o si le compositeur ne s’est pas écarté de sa copie ; 5o s’il a bien eu égard à toutes les additions ou corrections de la copie ; 6o s’il a suivi une marche régulière dans l’emploi des capitales et de l’italique ; 7o s’il ne s’est pas écarté des règles de la typographie dans certains cas ; 8o enfin, si la ponctuation est régulière. Et il faut que le correcteur fasse toutes ces observations à la fois, car s’il remettait l’examen de certains détails après avoir lu la feuille, elle ne serait pas prête à temps. Tout doit être sacrifié à la rapidité de l’exécution, une mauvaise écriture ne doit pas prendre plus de temps qu’une écriture calligraphiée : l’heure s’y oppose. Si on ajoute que, dans la même maison, il faut suivre tel système d’orthographe dans un ouvrage, et dans un autre, tel autre système ; que quelquefois un auteur ne ponctue pas ou ponctue mal ; que les compositeurs, obligés de mettre la ponctuation, n’ont d’autre guide que la routine, et que souvent le correcteur se voit contraint de laisser subsister une ponctuation vicieuse, parce qu’elle entraînerait de trop nombreuses corrections et retarderait l’envoi de l’épreuve, on n’aura qu’une faible idée des difficultés qui se rencontrent.

Pendant que le correcteur est bien appliqué à son travail, il est interrompu par la turbulence de son teneur de copie, par des compositeurs qui viennent le prier de leur déchiffrer un passage illisible, ou lui demander des renseignements sur différents objets.

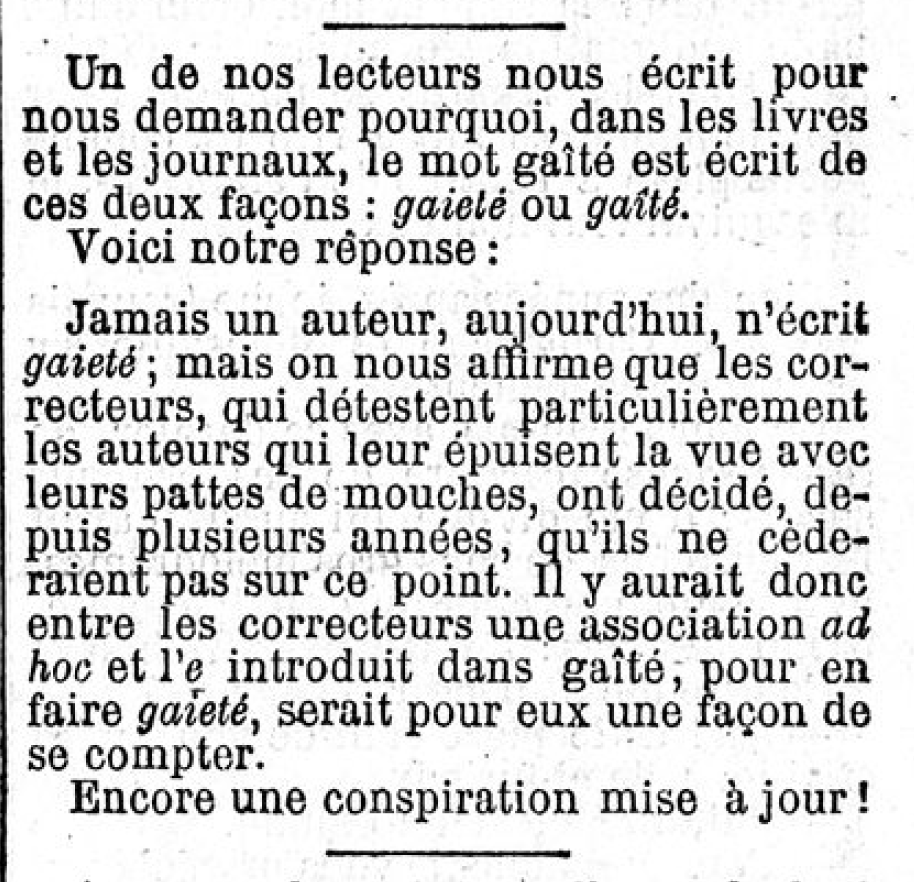

Une orthographe encore mal fixée

Que ceux qui sont disposés à jeter la pierre au correcteur, méditent les réflexions suivantes de M. Breton : « La correction n’est pas plus un travail mathématique qu’un travail manuel, et, s’il repose sur quelques règles générales, comme la connaissance des langues et l’expérience que réclame une bonne exécution typographique, il est le plus souvent soumis à l’arbitraire, et ne cède par conséquent que fort peu à l’habitude. Il ne suffit pas, en effet, de posséder à fond la connaissance des lettres pour s’acquitter au mieux de l’emploi de correcteur, il faut encore avoir acquis une connaissance parfaite de la typographie, c’est-à-dire être bon compositeur et savoir apprécier le travail des imprimeurs. Il faut qu’une longue expérience de l’imprimerie et de l’impression ait formé l’œil et le jugement du correcteur. Il est impossible de se faire une idée des mille difficultés qui se dressent devant celui qui corrige une épreuve pour la première fois. Il est facile d’écrire, la plume vole, la ponctuation se sème au hasard, on orthographie selon Boiste, Noël, Napoléon Landais, l’Académie même ; on n’est point arrêté par l’emploi raisonné des majuscules, des minuscules, de l’italique, des points d’interrogation, d’exclamation, par l’accord des mots entre eux, par l’emploi des guillemets, des parenthèses, des traits d’union ; on n’est pas contraint surtout et régulièrement à l’observation des règles de tel ou tel dictionnaire, de celui de l’Académie, par exemple, vrai labyrinthe dans lequel viennent se perdre les réputations les mieux établies, qui écrit la Bohême avec un accent circonflexe, le Bohème avec un accent grave, le Bohémien avec un accent aigu ; séve avec un accent aigu9, fève avec un accent grave ; des pot-au-feu, quand tous les autres écrivent des pots-au-feu, Grand-Seigneur avec une capitale et une division, sa seigneurie sans capitale, et mille autres mots entre lesquels l’Académie établit des distinctions bizarres, absurdes, sans compter les nombreuses exceptions créées par le caprice du maître, qui n’est pas toujours conséquent avec lui-même, et qui n’en exige pas moins que le correcteur se conforme toujours à sa volonté.

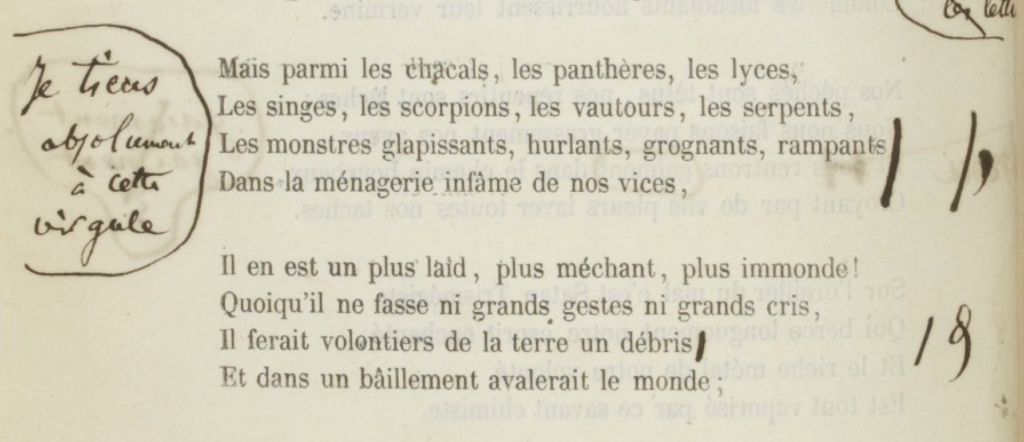

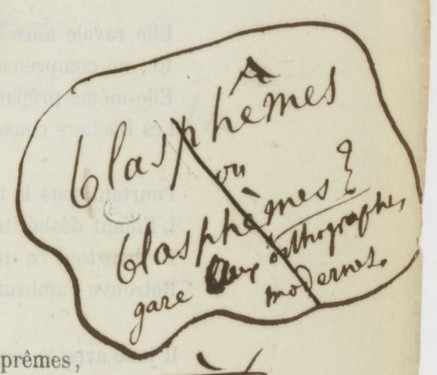

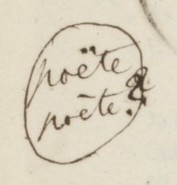

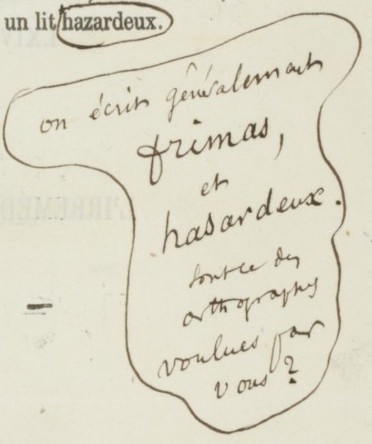

Se conformer au choix de l’auteur

Le correcteur, au contraire, ne voit autour de lui que difficultés ou écueils ; il se doit tout entier à l’observation religieuse des règles dont les écrivains s’affranchissent sans scrupule, et son esprit, tendu dès la première page d’un ouvrage, est condamné à ne pas en perdre de vue un seul instant la marche10, le détail et l’ensemble. Tantôt un auteur lui imposera des principes généraux d’orthographe ; tantôt il l’enfermera dans un labyrinthe grammatical qui lui est propre ; les uns voudront le t au pluriel, d’autres le proscriront11 ; ceux-ci exigeront encore l’o à l’imparfait12, ceux-là écriront tems sans p13, et si, dans une maison, trois ouvrages se rencontrent soumis chacun à une orthographe particulière, le correcteur s’épuisera en efforts de mémoire pour satisfaire aux exigences de chacun, et voyez avec quelle facilité les auteurs élaborent leurs ouvrages, avec quel laisser-aller ils procèdent14. Voici un échantillon de l’orthographe de Voltaire dans une de ses lettres : chambelan, nouvau, touttes, nourit, souhaitté, baucoup, ramaux, le fonds de mon cœur, etc., etc.15, et tous les verbes sans distinction de l’indicatif et du subjonctif ; à préposition comme a verbe. » Et notez que Voltaire a écrit d’assez nombreuses observations sur la langue.

Voltaire est bien loin d’être le seul écrivain où l’on rencontre de ces irrégularités. En voici de semblables dans une lettre autographe de Montesquieu, dont je ne donne que le commencement : « Je vous ecris, mon cher confrere, auj’ourd’huy, vendredi, parce que demain matin je dois aller a la campagne pour tout le jour ; jecrivis à monsieur de Vesis par lextraordinaire du mercredi et lui demanday excuse davoir laissé passer deux courriers sans lui écrire, etc. »

Je ne parle pas de Mme de Sévigné ; tout le monde sait que son orthographe laissait beaucoup à désirer.

Béranger, dont le langage est si pur, fut obligé de quitter l’imprimerie, où il était entré comme apprenti compositeur, parce qu’il ne put se farcir la mémoire des rêveries orthographiques de la langue française.

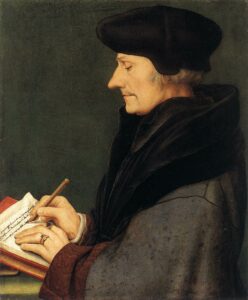

Il faut donc que les correcteurs apportent à l’orthographe une attention d’autant plus minutieuse, que les savants ne sont pas forts sur cet article, qu’ils traitent de bagatelle. En effet, si l’auteur a le génie, la propriété du style, au correcteur appartient la régularité orthographique. Un livre dans lequel les fautes fourmillent n’est pas seulement un mauvais livre, une œuvre informe, un salmigondis littéraire, c’est un livre dangereux. En effet, quoique l’imprimerie ait beaucoup perdu de son ancienne splendeur, il est encore une foule de gens qui ont une telle foi en toute chose imprimée, qu’une phrase, quelle qu’elle soit, est pour eux toujours logique. Jean Froben, ami d’Érasme, disait : « Un livre où il y a des fautes n’est pas un livre. »

Le sans-faute, objectif inatteignable

S’il est facile d’éviter l’énorme quantité des fautes qui déparent beaucoup de nos ouvrages modernes, il est à peu près impossible de publier un livre sans fautes. Si le correcteur s’occupe trop des détails, il laisse passer des fautes grossières ; dans le cas contraire, il laisse facilement filer la coquille, ce qui donne quelquefois lieu à de singulières bévues. C’est une inattention de ce genre qui a causé l’impression de cette singulière phrase dans un rituel : « Ici le prêtre ôte sa culotte (calotte) et baise l’autel. »

Suivant mon confrère Aug. Bernard, correcteur à l’Imprimerie impériale, « les fautes sont pour ainsi dire inhérentes à l’imprimerie ; elles naissent souvent même du soin que l’on prend de les éviter ; et, une fois l’ennemi dans la place, il est bien difficile de l’en expulser. Si le correcteur court trop attentivement après les coquilles, le sens général du texte lui échappe, et il laisse échapper de grosses balourdises ; si, au contraire, il s’attache trop au sens, il ne voit que ce qu’il devrait y avoir et non ce qu’il y a. »

Coquilles historiques

Il est si facile de laisser échapper des fautes, même grossières, que Boileau avait dit d’abord dans son Art poétique :

Que votre âme et vos mœurs, peints dans tous vos ouvrages,

sans que ni les compositeurs, ni les correcteurs, ni les amis de l’auteur, ni les critiques qui lui étaient le plus hostiles, se doutassent du solécisme, et cette erreur est restée dans plusieurs éditions successives. Cependant, à la fin, un ami de Boileau, plus clairvoyant que les autres, la signala au poète, qui s’empressa de substituer au vers fautif le vers suivant, qui est resté :

Que votre âme et vos mœurs, peintes en vos ouvrages.

Une des erreurs littéraires les plus célèbres est celle de l’édition de la Vulgate par Sixte-Quint. Sa Sainteté surveilla soigneusement la correction de chaque épreuve ; mais, au grand étonnement de l’univers catholique, l’ouvrage se trouva rempli de fautes. Le livre fit une figure très bizarre avec les corrections rapportées, et fournit des armes aux incrédules sur l’infaillibilité du pape. La plupart des exemplaires furent retirés, et l’on fit les plus grands efforts pour n’en pas laisser subsister. Il en reste cependant encore, grâce au ciel, pour satisfaire la curiosité des bibliomanes. À une vente de livres à Londres, la Bible de Sixte-Quint a monté à 60 guinées (1,562 fr. 82 c.). On s’amusa surtout de la bulle du pontife et du nom de l’éditeur dont l’autorité excommuniait tous les imprimeurs qui s’aviseraient, en réimprimant cet ouvrage, de faire quelque changement dans le texte.

Dom Gervaise, qui a écrit la vie de l’abbé Suger, rapporte, à la page 31 du tome Ier, que, dans un acte de partage fait par les religieux de Saint-Denis, ceux-ci exigeaient, entre autres choses, qu’on leur fournit onze cents bœufs par an. Quelque idée que l’on ait de la voracité des moines, quelque nombreux que fussent ceux de Saint-Denis, encore ne peut-on croire qu’il leur fallût onze cents bœufs par an. L’abbé Grosier, un des rédacteurs de l’Année littéraire, résolut d’éclaircir ce fait ; il recourut au titre original, qui prouva qu’au lieu de onze cents bœufs, il fallait lire onze cents œufs. L’erreur venait du typographe.

Le satirique Despazes, tombé maintenant dans l’oubli, avait glissé dans ses rimes le nom d’un certain Dabaud. On imprima Dubaud. Je ne sais quel chef d’administration qui portait ce nom se tint pour offensé. II alla trouver le poète, qui tâcha inutilement de se disculper. Il fallut se battre, et le satirique malencontreux fut blessé.

Plaintes des auteurs

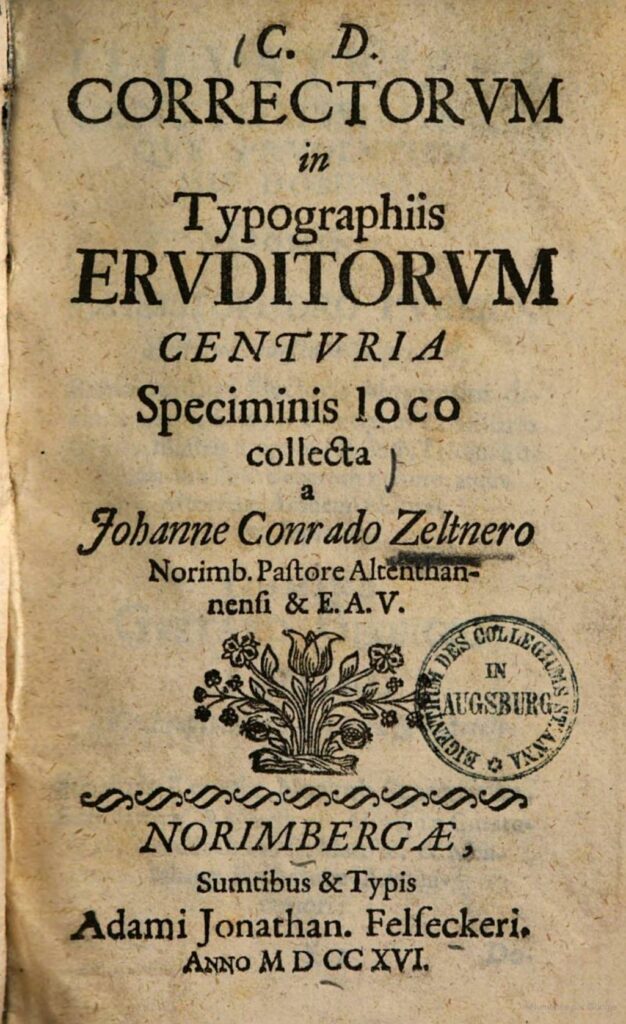

Ce que je viens de dire doit suffire, ce me semble, pour prouver que le métier de correcteur n’est pas aussi facile qu’on le suppose. Corn. Kilian, correcteur distingué du seizième siècle, disait ce qui suit des écrivains de son temps : « Notre fonction est de corriger les fautes des livres et de relever les passages défectueux. Mais un méchant brouillon, emporté par la rage d’écrire, fait des compilations sans discernement, couvre les feuillets de ratures et souille le papier. Il ne passe pas des années à polir ce travail ; mais il se hâte de faire imprimer ses rêveries par des presses diligentes ; et, lorsque des savants proclament qu’il écrit en dépit des Muses et d’Apollon, notre brouillon enrage ; il se défend de toutes ses forces et s’en prend au correcteur. Eh ! cesse donc, lourdaud, d’attribuer au correcteur un tort qu’il n’a pas. Ce qu’il y a de bien dans ton livre, l’a-t-il gâté ? Désormais, débarbouille toi-même tes petits. »

On dit que Malherbe avait d’abord rédigé ainsi le passage suivant de sa belle ode à Duperrier, sur la mort de sa fille :

Et Roselle a vécu ce que vivent les roses,

L’espace d’un matin.

Roselle, prénom assez rare, n’était connu ni du compositeur ni du correcteur ; à l’imprimerie on crut devoir faire la correction suivante :

Et rose elle a vécu ce que vivent les roses,

L’espace d’un matin.

Malherbe fut loin de se plaindre d’une aussi heureuse erreur, et peut-être, à l’exemple de ses confrères, aurait-il été disposé à s’attribuer le mérite de cette correction, si le public n’en avait été instruit, je ne sais comment. Personne n’ignore en effet que, de tout temps, les auteurs ont rejeté leurs bévues sur les imprimeurs, et que, par compensation, ils ne sont pas fâchés qu’on leur attribue les corrections faites à l’imprimerie.

Maîtres imprimeurs d’autrefois

On croirait que les nombreuses et grossières fautes qui se trouvent dans les ouvrages ne devraient exister que dans ceux qui ont été composés sur des copies manuscrites ou sur imprimés accompagnés de nombreux changements. Il n’en est rien ; on voit souvent des ouvrages d’une facile exécution, imprimés pour la vingtième fois et avec le plus grand luxe, n’être point exempts de fautes typographiques.

S’il en est ainsi, comment se fait-il donc qu’il y a des ouvrages à peu près corrects ? Cela vient de ce qu’il se trouve encore des libraires et des imprimeurs dignes de ce nom, qui ne reculent devant aucune dépense pour atteindre ce but.

Un célèbre libraire étranger, avant de publier des œuvres importantes, faisait successivement afficher, aux portes de l’Université les feuilles imprimées, et accordait une gratification pour chaque faute d’impression qui lui était signalée. Les Estienne recouraient au même moyen pour leurs belles éditions. De nos jours, le libraire Tauchnitz, à Leipzig, connu par ses éditions stéréotypes d’auteurs grecs et latins, offrit aussi une récompense pour chaque faute d’impression qui lui serait signalée dans ses éditions. Chez nous, le libraire Lenormant a donné plusieurs fois des primes en livres aux personnes qui lui envoyaient le plus grand nombre d’observations sur les corrections à faire, et même sur les améliorations à introduire dans les dictionnaires latins de Noël. Il est bien peu d’éditeurs qui recourent à ce moyen, qu’ils trouvent trop dispendieux.

Quoique l’immense majorité des éditeurs tienne à avoir des correcteurs au rabais, il s’en trouve encore quelques-uns qui agissent tout autrement. Un libraire16 de Paris a payé, dit-on, jusqu’a 48 fr. la feuille la lecture d’une collection in-32 de classiques latins. Il est vrai que les caractères employés à cette collection étaient infiniment petits ; mais si, dans des proportions équitables, le maître imprimeur conforme son tarif à cet exemple, il aura droit d’exiger de ses correcteurs beaucoup de temps, de soin et de savoir, et les abus de l’imprimerie disparaîtront, en même temps que les errata cesseront de déprécier les livres aux yeux du public.

On assure que P. Didot, à l’exemple de Robert Estienne, pour obtenir des livres purgés de toute erreur, donnait 3 fr. par chaque faute qui lui était signalée ; ce qui n’empêcha pas P. Didot de faire une belle fortune.

Non seulement ces dignes éditeurs, ainsi que leurs honorables devanciers, ne reculaient devant aucune dépense pouvant amener la la plus parfaite correction possible, mais encore ils recouraient aux procédés de lecture les plus parfaits. Alde Manuce, entre autres, avait placé cette inscription sur la porte de son cabinet : Ne m’interrompez que pour des choses utiles. Francois Ier lui-même, dans une de ses fréquentes visites à l’illustre Robert Estienne, son savant ami, lui dit un jour : Restez, j’attendrai la fin de votre lecture ; et il attendit en effet.

De nos jours, P. Didot s’enfermait, pour faire ses lectures, dans un cabinet retiré, dont les appartements voisins étaient inhabités ou silencieux. Là, entouré d’une bibliothèque nombreuse, il lisait debout, à haute voix, articulant assez lentement pour que sa vue pût distinguer les lettres une à une ; une personne qui lui était bien chère suivait attentivement la copie, et ne l’interrompait que lors de besoin absolu. Qu’on vint [sic] le demander, il n’y était pas, à moins que ce ne fût pour des motifs d’une urgence extrême. Malgré le choix préalable de très bons compositeurs, et quoique la première épreuve, lue avec soin, n’offrit ordinairement que quelques coquilles, P. Didot faisait encore lire une double épreuve par un excellent grammairien et fort habile typographe, M. Lequien17 ; de plus, les tierces étaient conférées18 et relues avec une grande attention. Eh bien ! rarement arrivait-il que dans un exemplaire tout broché, il ne rencontrât encore quelques incorrections qui nécessitaient un carton19. C’est par de tels moyens que P. Didot a pu annoncer une édition latine de Virgile sans faute, merveille peut-être unique en typographie, car si les anciens typographes vendaient des ouvrages sans faute, ils entendaient par là des ouvrages dans lesquels les fautes n’étaient ni trop fréquentes ni trop grossières.

Correction insuffisante

Qu’il y a loin de ces belles éditions à ces livres au rabais, aussi incorrects que des contrefaçons ! À quelque bas prix qu’on les cote, ils sont toujours vendus beaucoup au delà20 de leur valeur.

Pour la plupart des ouvrages de ville on se contente ordinairement d’une lecture, malgré les nombreuses et grossières erreurs qui résultent de cet usage. On fait de même pour les journaux quotidiens ; et aujourd’hui la plupart des livres sont aussi peu soignés que les journaux. Cependant il serait dans l’intérêt bien entendu de l’imprimeur ou du libraire de proportionner au moins les soins de la correction au mérite et à la nature de l’ouvrage, c’est-à-dire de réunir tous ses efforts pour faire aussi corrects que possible toute production transcendante, tout ouvrage scientifique ou qui a pour objet le calcul, etc.

Il est même des ouvrages où une erreur présenterait de très graves inconvénients, tels sont, par exemple, les traités et manuels pharmaceutiques, où un chiffre pour un autre, dans la dose des médicaments, pourrait occasionner la mort ou de funestes accidents.

Employer des correcteurs spéciaux

Non seulement les premiers imprimeurs tenaient à avoir chez eux des savants de premier ordre, mais ils avaient encore des correcteurs spéciaux pour chaque genre d’ouvrages : théologie, jurisprudence, médecine, etc. Ne serait-il pas convenable que les imprimeurs de nos jours, qui sont à la tête de maisons importantes, suivissent cet exemple, et que, dans celles où cela ne serait pas possible, on employât, quand cela serait nécessaire, un correcteur spécial pour corriger les ouvrages remarquables composés sur diverses branches des connaissances humaines ou écrits en langues étrangères ? Mais allez donc faire une telle proposition aux typographes de nos jours ; ils vous considéreront comme un rêveur, comme un homme entièrement étranger aux habitudes de notre siècle. Peu d’entre eux pousseraient l’amour de leur art jusqu’à imiter Charles Crapelet, que l’on a vu corriger des épreuves la nuit même de ses noces21.

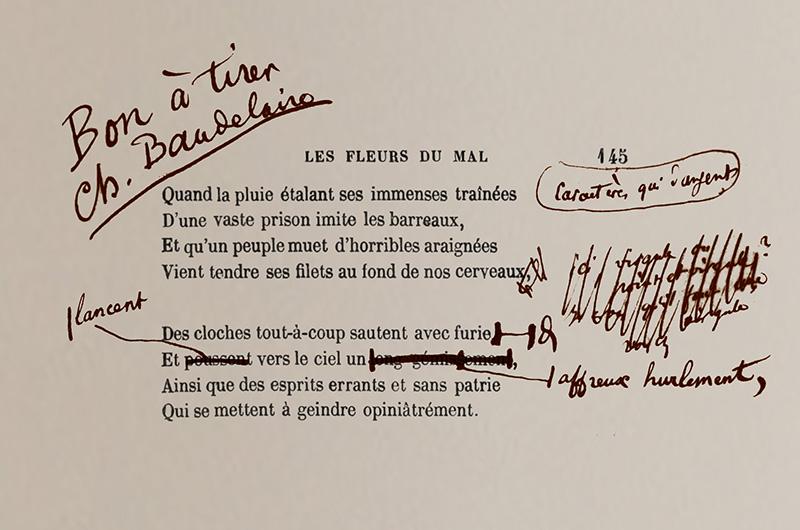

L’auteur n’est pas un correcteur

Si la lecture des épreuves présente de si grandes difficultés pour les personnes qui sont habituées à ce genre de travail, il est facile de penser combien est imparfaite celle que font les auteurs, même ceux qui connaissent la typographie ; ils ne s’occupent la plupart du temps que du sens général, s’en remettant pour le reste à l’imprimerie. Quelquefois même ils ne tiennent pas compte des endroits sur lesquels le correcteur attire leur attention. L’auteur d’un ouvrage sur les juges de paix avait inséré dans son traité la loi sur l’intérêt de l’argent, et en note, il avait placé deux observations, mais les notes différaient si peu des renvois en marge, que le compositeur avait introduit les notes dans le texte ; j’avais demandé sur l’épreuve que les notes fussent rétablies comme elles étaient dans le manuscrit ; le compositeur n’a pas voulu faire cette correction, parce qu’il a prétendu qu’il n’était pas possible de distinguer les notes du texte. La faute est restée au bon à tirer, et, bien qu’elle ait été signalée à l’auteur, il n’y a fait nulle attention, et l’ouvrage a paru avec ce texte de loi altéré.

Aujourd’hui, les fautes typographiques ne relèvent plus que de la critique des gens éclairés, malheureusement trop peu nombreux. Il n’en était pas de même autrefois. Les anciennes ordonnances exigeaient qu’on réformât par des cartons les fautes trop considérables, et que l’on confisquât les livres dont la correction avait été visiblement négligée, le tout aux frais des maîtres ou correcteurs spéciaux. Un correcteur fut fouetté et chassé d’une ville pour avoir mis, dans je ne sais quel mot, une lettre qui le rendait malsonnant22. De tels correcteurs, fort rares du reste, devaient sans doute être rétribués en conséquence.

Si de telles ordonnances existaient de nos jours, qu’il y aurait peu de livres qui pourraient éviter la condamnation !

Comment améliorer la situation

Sans pousser le rigorisme jusque-là, ne pourrait-on, en améliorant le sort de ceux qui sont spécialement chargés de la correction des ouvrages, chercher à relever la typographie de l’état déplorable où elle est tombée ?

Pourquoi, par exemple, dit M. Breton, rétribue-t-on moins un correcteur en première qu’un correcteur en seconde ? Le travail de l’un n’est-il pas aussi utile que celui de l’autre ? N’est-il pas démontré, en effet, que la seconde lecture ne saurait être parfaite si la première a été négligée ? Cependant, il n’est guère possible qu’elle ne le soit pas quand elle est accomplie dans les conditions que j’ai indiquées plus haut.

Mais, pour avoir des épreuves bien corrigées, il ne suffirait pas que les premières eussent été bien lues avec soin par le correcteur et corrigées exactement sur le plomb par lc compositeur ; il serait indispensable qu’elles fussent conférées à l’imprimerie avant d’être envoyées à l’auteur, car il est impossible de compter sur l’auteur, la plupart du temps étranger au mécanisme de l’imprimerie, pour vérifier les corrections faites dans la première épreuve typographique, surtout lorsqu’il y a des remaniements, des reports, des transpositions, etc., qui ont pu donner naissance à des erreurs plus considérables que les erreurs premières ; et l’on n’est pas toujours sûr de relever à la dernière épreuve typographique les fautes nouvelles qui sont ainsi introduites, surtout lorsque l’on n’a plus à sa disposition la copie de l’auteur.

Quelques écrivains recommandent, après la lecture en première, de revenir sur les passages chargés de coquilles et autres fautes, car, dans ces passages, la perception du sens collectif a nécessairement été suspendue. Cette mesure serait excellente ; mais la rapidité avec laquelle on veut que le travail soit exécuté ne le permettrait pas.

Il serait bon aussi que les correcteurs en première pussent consulter, toutes les fois que cela serait nécessaire, les bons à tirer, pour savoir à quoi s’en tenir sur certains cas embarrassants que présente l’ouvrage, sur la marche adoptée par les correcteurs en seconde, qui est celle que l’on a adoptée définitivement. Il est souvent très difficile de se les procurer, et d’ailleurs, le temps manquerait presque toujours pour le faire.

Pour arriver à établir une régularité désirable dans chaque labeur, on a proposé deux moyens : 1o Le même correcteur lirait constamment les premières épreuves du même ouvrage ; cela devrait être, mais on s’écarte souvent de cette règle pour avoir terminé le travail plus vite ; 2o on formerait, par ordre alphabétique, une sorte de calepin, dans lequel on inscrirait chacun des mots sur lequel [sic] il peut y avoir doute, car la mémoire la plus heureuse ne peut se les rappeler tous. C’est là un de ces desiderata qui resteront probablement à l’état de vœu, les correcteurs n’ayant pas assez de temps à leur disposition pour le réaliser.

Le correcteur en seconde, débarrassé du teneur de copie, peut lire avec plus de soin et plus d’attention que le correcteur en première. C’est lui qui est chargé de régulariser la marche de l’ouvrage, de signaler les erreurs que la première lecture, toujours rapide et imparfaite, a laissées, ainsi que celles que les compositeurs ont pu commettre en corrigeant.

Si le correcteur en seconde aperçoit quelque faute grossière échappée à l’auteur, il doit la lui signaler, quand c’est possible. C’est pourquoi il serait bien préférable de ne pas envoyer la première d’auteur immédiatement après la correction de la première typographique, mais seulement après la lecture du correcteur en seconde. Que de fautes on éviterait par là !

Apres la correction du bon à tirer, on fait une nouvelle épreuve, appelée tierce, parce qu’elle est souvent la troisième.

II est essentiel de voir la tierce dans l’ordre numérique des pages ; par là, on est sûr de découvrir un folio faux non marqué ou mal rétabli depuis l’épreuve précédente.

Avant la vérification des corrections, il faut jeter un coup d’œil rapide sur toutes les pages du bon à tirer, afin de reconnaître si quelque correction a dû occasionner des reports, et aussi pour s’assurer s’il existe, à la première page ou plus loin, quelqu’une de ces corrections signalées par l’auteur une fois pour toutes, et que le lecteur aurait omis de renouveler dans sa lecture.

Si l’on vise à une entière pureté du texte, on relit la tierce tout entière après l’avoir vérifiée ; mais dans tous les cas, il faut relire les folios, les titres courants, les pages chargées de corrections, les lignes remaniées, transposées, tombées en pâte, puis recomposées, les additions peu nombreuses, et en entier les tableaux ou ouvrages de ville légers.

Qu’il y ait eu ou non remaniement, il faut s’assurer si chaque page de la tierce finit et commence comme au bon23.

Dans le cas de report, si le metteur en pages a négligé de le marquer sur le bon, il faut l’y ajouter.

Si quelque correction ne se montre pas là où elle aurait dû être faite, il ne faut pas se borner à l’indiquer sur la tierce, car une inadvertance, plus ou moins excusable, l’aura fait placer dans le voisinage.

Si l’on ne termine pas la vérification de la tierce par une nouvelle et entière lecture, il faut au moins parcourir attentivement l’intérieur de chaque page, et surtout les bords des lignes ; mais ce qui serait préférable, et ce qui ne se fait presque jamais, ce serait de la relire entièrement, car il est presque impossible de trouver une seule feuille tirée où il ne reste pas des fautes, même après la lecture la plus attentive, faite par les hommes les plus habiles. Aussi a-t-on grand tort de remettre sous presse, sans les relire, les formes conservées ; on se contente d’examiner les bouts de ligne, pour voir s’il n’est pas tombé quelques lettres.

Enfin, quand la tierce est trop chargée de fautes, il est prudent de demander une revision, c’est-à-dire une nouvelle épreuve, pour que l’on puisse s’assurer si toutes les corrections ont été faites et bien faites.