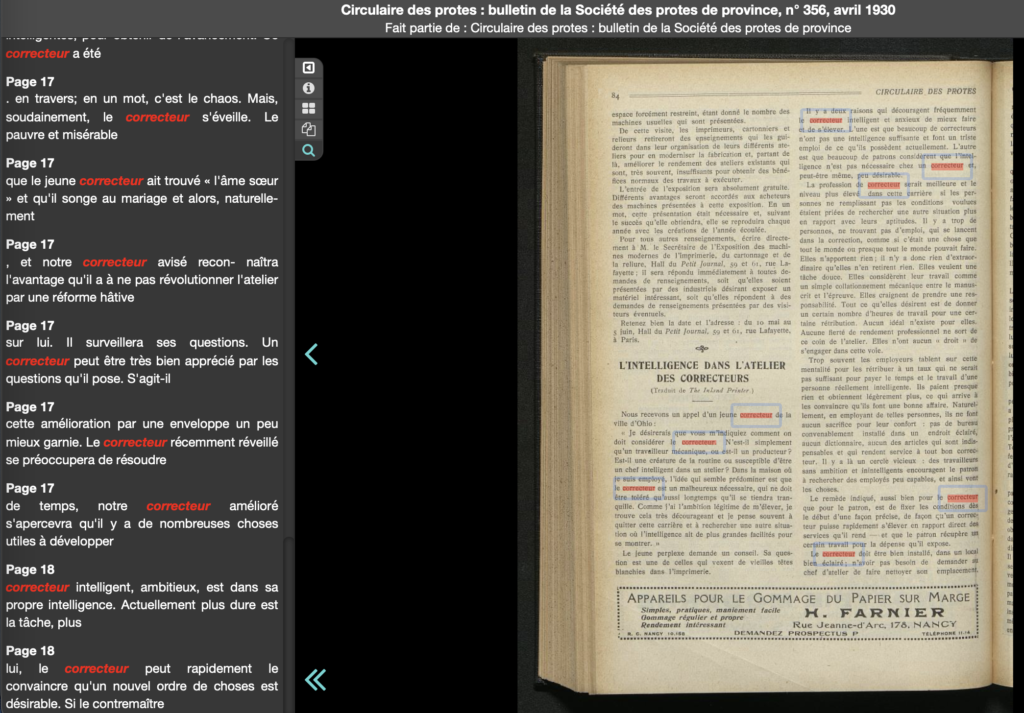

Le terme est souvent accolé au correcteur dans les textes de la fin du xixe siècle et au début du suivant. Il me semble, à ce stade de mes recherches, que c’est Eugène Boutmy qui l’a lancé en 1866 (voir De savoureux portraits de correcteurs). Mais pourquoi, au juste, dire que le correcteur est un déclassé ? J’ai eu l’heureuse surprise de trouver une explication détaillée, argumentée, dans une série d’articles, en sept parties, « La correction typographique », publiée par la revue La Typologie-Tucker en 1884. Il n’est pas signé en tête ni en fin de colonne, mais une note à la première partie nous apprend qu’il a été « communiqué par M. F. Mariage, correcteur attaché à la librairie Hachette et Cie, de Londres, succursale de la grande maison de Paris ». Les extraits ci-dessous — que j’ai légèrement réorganisés, pour plus de lisibilité — proviennent des première et troisième parties (nos 166 et 168, 15 avril et 15 juin 1884).

“Des manœuvres de la littérature”

On n’apprend pas à être correcteur, mais on le devient par la force des choses. En général, le correcteur est un déclassé qui a fait de bonnes études et le plus souvent a échoué dans le journalisme ou la littérature.

Après avoir tenté d’écrire, il en est réduit à corriger et à polir les œuvres d’écrivains qui, plus capables ou seulement plus heureux que lui, ont eu la chance de trouver un éditeur.

[…] Nous n’avons pas actuellement le rang qui nous est acquis par l’instruction et le talent : nous sommes des déclassés, puisque nous n’avons pas d’autre mot pour exprimer que nous ne sommes pas considérés comme appartenant à cette classe de gens de lettres ou de science dont nous sommes les plus utiles auxiliaires, nous que l’on considère comme les manœuvres de la littérature !

[…] De l’homme de science, de l’érudit modeste on a fait un ouvrier sur l’habileté duquel on compte… tout en évitant de lui accorder le salaire auquel son instruction, son talent et son travail lui donnent droit. Oui, nous le crions hautement : le correcteur est déclassé, déchu…

Celui qui devient correcteur — comme nous le devenons tous : par la force des événements — celui-là est un déclassé, un dévoyé — si vous préférez ce mot — qu’on n’a pas su comprendre et qui, dans l’ombre, fera la réputation de gens qui souvent auront moins que lui de génie, d’érudition et d’intelligence.

“Moitié chien, moitié loup”

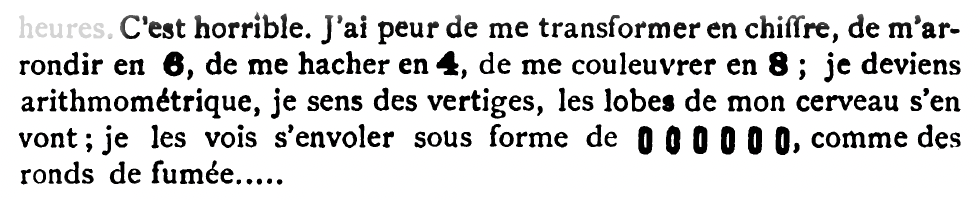

Il est déclassé parce qu’il quitte une position sociale classée pour entrer dans notre corporation inqualifiée, puisque le correcteur tient aujourd’hui le milieu entre l’ouvrier et l’écrivain : moitié chien, moitié loup ; et c’est d’autant plus absurde que la plupart des correcteurs n’ont qu’une connaissance théorique de l’art typographique, et que ceux qui, comme nous, ont jadis levé la lettre ont perdu la dextérité de main que la pratique donne, et seraient par conséquent, pour la plupart, incapables de se remettre à la casse, où ils ne pourraient plus gagner leur vie.

Il est dévoyé parce qu’il est sorti de la voie où l’éducation ou la naissance, ou bien la fortune l’avaient placé pour accepter cette situation vague de correcteur, qui ne lui promet aucune amélioration de son sort.

Nous ne sommes plus au temps où François Ier attendait patiemment pour lui parler que Robert Estienne eût terminé la lecture d’une épreuve.

De nos jours, apprentis et compositeurs viennent nous interrompre à chaque moment pour une cause ou pour l’autre…, ne comprenant pas que nous osions quelquefois nous en formaliser.

Ce n’est plus maintenant qu’un imprimeur écrirait, comme Jean Lambert dans le Livre de l’Imitation, translaté de latin en françois (Paris, 1493, in-4o) :

« Laquelle translacion a esté diligemment corrigée sus l’original. Pourquoy vous qui en icelluy livre lyrés vueillés prier nostre Seigneur pour le salut du correcteur. »

Actuellement, on paye un correcteur à l’heure ou à la journée comme un ouvrier, et on le renvoie aussi facilement sans tenir compte de la dose d’intelligence qu’il a dépensée pour l’honneur de l’imprimerie qui l’occupe, et on ne lui en sait aucun gré, car il a reçu le salaire de son travail.

S’il est trop vieux, on s’en débarrasse comme d’une machine inutile… sans s’inquiéter de ce qu’il deviendra ensuite.

Quelles économies pourraient-ils réaliser sur un salaire à peine suffisant pour empêcher leur famille, quelquefois nombreuse, de mourir de faim ?

F. Mariage demande aux imprimeurs « s’ils ne trouveraient pas plus avantageux d’allouer à leurs correcteurs des appointements fixes […] leur permettant de vivre dans une honorable médiocrité ».

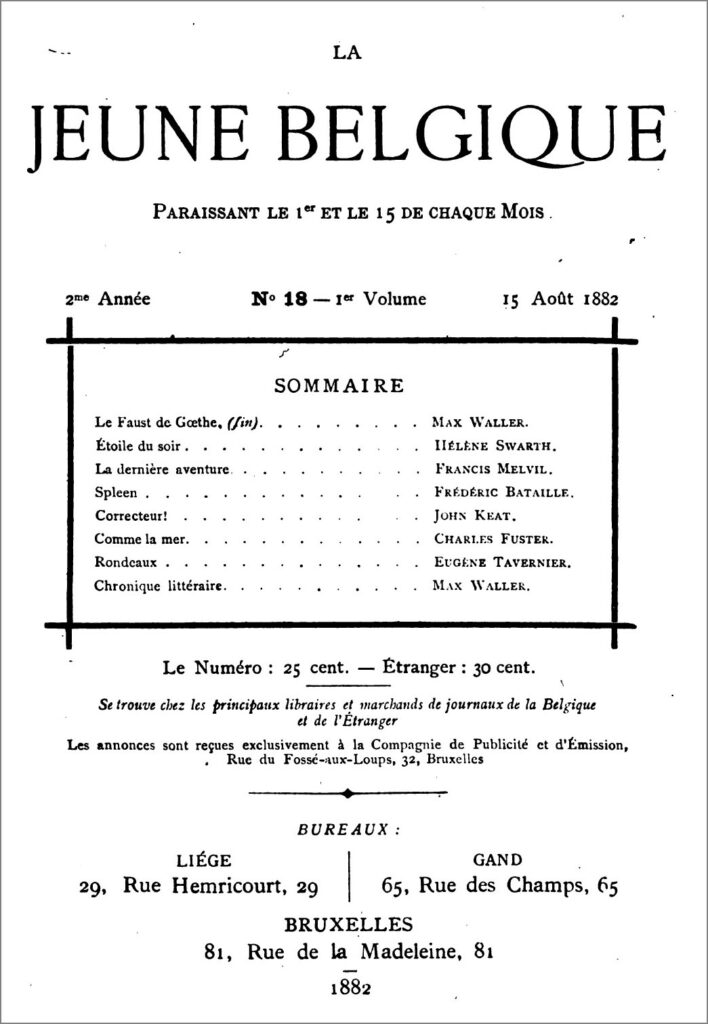

Éloge des “déclassés” par l’un d’entre eux

La force de son texte excite la plume d’« un déclassé » (il signe ainsi), qui exprime ses « légers dissentiments » dans une lettre du 20 mai (publiée en juin) :

[…] Malgré ce titre de « déclassés » qui froisse un peu notre amour-propre, nous avouons, en toute franchise, qu’il ne nous déplaît pas trop d’appartenir à cette minuscule corporation, pour ainsi dire noyée dans la grande famille typographique.

Par “inexpérience de la vie” ou “mille vicissitudes”

[…] Sont-ils véritablement des déclassés ces professeurs qui, refusant de courber la tête sous le despotisme de l’empire, ont brisé une carrière où de brillantes espérances les attendaient et sont venus demander un amer morceau de pain à la typographie pour rester fidèles à leurs convictions politiques ? Était-il un déclassé ce banquier, si connu de la typographie parisienne, lorsque, dans un élan sublime de patriotisme, il vidait entièrement sa caisse, équipait un bataillon de mobiles et marchait hardiment à leur tête pour chasser l’ennemi dont la botte sanglante foulait depuis trop longtemps le sol de la patrie ? Mérite-t-il le nom de déclassé cet homme qui, après s’être quelque temps bercé de la douce illusion de se faire un nom dans le journalisme ou la littérature, est venu courageusement prendre rang dans la classe des travailleurs d’où peut-être il n’aurait jamais dû sortir ? Mérite-t-il le nom de déclassé ce commerçant que les rigueurs d’une fortune inconstante et aveugle ont jeté sur la place de Paris dénué de toute ressource, mais libre de tout engagement envers ses créanciers ? Serait-ce parce que ces hommes, ayant appartenu à des professions diverses, ont demandé à un travail déjà pénible en lui-même le pain que leur a fait perdre ou l’inexpérience de la vie ou les mille vicissitudes au sein desquelles se débat notre société moderne, qu’il faut tout exprès créer, pour les désigner, un mot que l’Académie a rayé de son Dictionnaire ? Nous ne le pensons pas : la fidélité aux convictions et l’honnêteté dans le malheur, loin de rabaisser l’homme au rang de déclassé, nous ont toujours paru être la vraie caractéristique de l’homme de cœur, de l’âme bien née et bien trempée. Nous sommes nous-même convaincu que ce mot de déclassé a glissé sous la plume de M. Mariage, comme il glisse trop souvent sous la plume d’écrivains qui ne connaissent pas ou connaissent mal notre corporation ; nous n’aurions donc pas relevé cette légère peccadille si ce qualificatif ne nous avait paru blesser profondément la loi de la justice et accréditer une fausse idée qui, par plus d’un côté, ressemble à un préjugé.

“À vous, ô Correcteurs, de vous faire reclasser”

F. Mariage réagit à son tour dans son article suivant (no 169, 15 juillet 1884), revenant sur son rêve — déjà exprimé dans son troisième article — « d’unir tous les correcteurs de France en une sorte de société scientifique qu’on appellerait, par exemple, Académie Typographique (ou des Correcteurs) ». J’aurai l’occasion d’en reparler.

[…] on voudrait que nous rétractassions le mot de déclassé ! — Ah ! bien, non, par exemple, car ce n’est pas nous qui le prononçons, mais bien l’histoire implacable qui nous le jette à la face !

À vous, ô Correcteurs, de vous grouper et de vous faire reclasser ; c’est bien facile, il me semble : un seul effort de volonté suffit.

Que MM. Dambuyant et Boutmy reçoivent vos adhésions, et ils auront vite formé le noyau de cette Académie Typographique qui doit, à notre humble avis, nous ramener au bon temps des Érasme, des Lascaris, des Lipse et autres correcteurs qui se faisaient un titre de gloire de leur profession.

Car nous serons un corps savant ayant autorité pour imposer nos justes aspirations, et alors nous élèverons le niveau de l’art typographique en France par nos travaux honorablement rétribués et d’autant plus soigneusement exécutés que nous aurons le cœur plus joyeux et l’âme plus tranquille, puisque notre situation présente sera améliorée et que nous serons certains de l’avenir.

Seul, un correcteur ne peut rien, mais que l’Académie compte seulement cent membres, et nous prouverons, à l’avantage des imprimeries et des imprimeurs, comme au nôtre, que l’union fait la force.