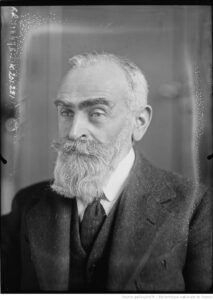

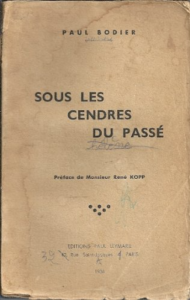

Paul Bodier (1875-1946), grand défenseur du spiritisme (c’est à peu près tout ce que j’ai trouvé à son sujet), a publié au moins cinq livres, dont ce roman, Sous les cendres du passé (éd. Paul Leymarie, 1936 ; rééd. numérique Ink Book, 2012), où figure la description du métier de correcteur la plus noire qu’il m’ait été donné de lire à ce jour. Une vision romancée, chargée d’effets, mais qui rejoint pour l’essentiel d’autres sources d’information qu’on peut lire sur ce blog1. (Le dernier paragraphe est, lui, représentatif de la misogynie de l’époque, hélas.)

Dans sa préface, René Kopp (auteur d’une Introduction générale à l’étude des sciences occultes, chez le même éditeur, en 1930) résume ainsi le roman : « L’action se déroule autour d’une amitié entre deux hommes différents par la situation, le genre de vie, les épreuves, le travail et les idées, mais unis par la droiture. L’un, celui qui a souffert, le salarié, le damné de la vie, lève progressivement le voile des mystères à l’autre, celui qui n’a pas souffert, l’aristocrate, enfant gâté de la Terre. C’est comme une aurore qui monte, tantôt dorant les somptuosités d’un lieu bourgeois, tantôt éclairant la tranchée meurtrière, tantôt venant illuminer une villa charmante des environs de Paris, jusqu’au zénith de la certitude. »

Le « damné de la vie » est donc le correcteur… Lançons-nous.

« Écœuré de la littérature et de ses pontifes, il [Roger Danis] s’était tourné vers une profession un peu obscure, mais qui lui paraissait cependant supportable. II s’était fait correcteur d’imprimerie.

« Mais il n’avait pas tardé à se rendre compte de l’incompréhension à peu près totale des patrons imprimeurs pour tout ce qui ressortait [sic] à l’intelligence ; de l’ignorance lamentable de la plupart des ouvriers, ne possédant qu’une instruction à peine élémentaire et avec quelques hommes égarés dans ce monde bigarré il subissait chaque jour la promiscuité désolante d’exploiteurs éhontés et la bêtise avilissante du milieu dans lequel il lui fallait vivre pour subsister.

« Il n’est pas, en effet, de métier plus ingrat, plus mal rétribué, plus mal considéré que celui de correcteur d’imprimerie.

« Dans la région parisienne, tout particulièrement, le correcteur d’imprimerie est un paria2. Les directeurs d’imprimerie sont durs, méchants, injustes, malhonnêtes le plus souvent. Ils rançonnent sans pitié le client et l’ouvrier, sans aucun souci d’équité. La sottise dont ils font preuve, en toutes circonstances, n’a d’égale que leur insuffisance en toutes choses, jointe à leur immense orgueil.

« La plupart des imprimeries parisiennes sont des foyers de pestilence où règne la tuberculose et où les rats innombrables trouvent un abri sûr. L’Inspection du Travail ne fait que de rares et courtes apparitions dans ces lieux impurs et presque toujours ses insignifiants représentants se contentent d’une courte visite aux maîtres imprimeurs, en leur serrant la main.

« Ces politesses entretiennent sans doute l’amitié et plus certainement encore une affreuse routine, mais pendant ce temps-là un personnel intéressant s’intoxique et meurt. C’est une effroyable chose. Dans certaines grandes imprimeries où se font des journaux de droit, ô ironie, les ouvriers n’ont pas même de vestiaires suffisants, mais les directeurs ont un château dans quelque riante province et un bureau décent et soigneusement balayé. La vie et la santé des malheureux qui besognent dans ces maisons sinistres ne comptent pas, car il est extrêmement facile de remplacer la main-d’œuvre, perpétuellement alimentée par les forçats de la faim.

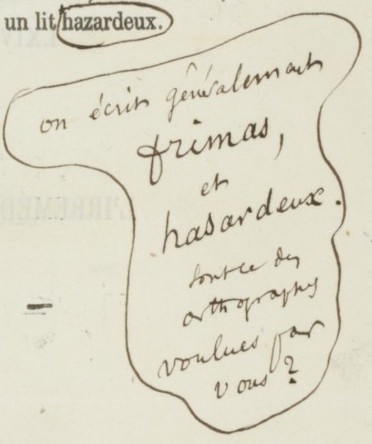

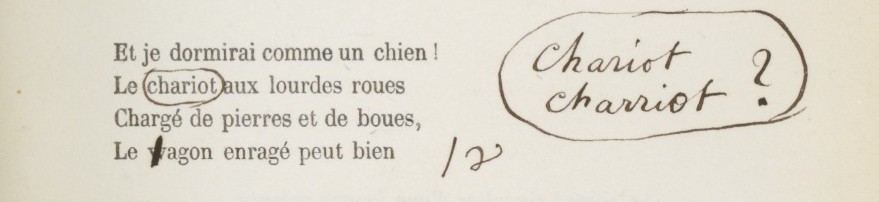

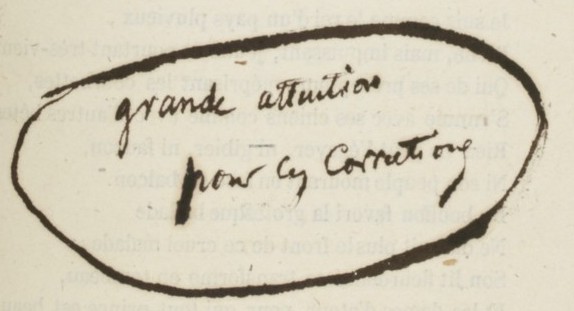

« Les correcteurs sont les plus sacrifiés par tout un clan de misérables patrons dont les ateliers sales et pouilleux sont le refuge de toutes les vermines, de toutes les poussières, de toutes les immondices possibles et il est impossible de trouver dans l’industrie, dans n’importe quel métier, des gens aussi peu soucieux de l’hygiène, de la santé et de la vie de leurs ouvriers. Les correcteurs sont toujours placés dans les coins les plus encombrés. Ils travaillent le plus souvent dans le bruit des machines linotypes et près des typos chargés de la mise en pages. Coups de marteau sur les formes, cris sauvages de quelques brutes, plaisanteries lourdes et stupides, les malheureux doivent corriger au milieu de ce vacarme assourdissant, dans une atmosphère lourde, empuantie par les vapeurs de plomb et le gaz qui s’échappent des creusets des linotypes, trop heureux s’ils n’ont pas une copie imbécile à lire et par-dessus le marché à rectifier. Écritures illisibles, fautes de français et d’orthographe, mots impropres, termes baroques, style décousu, ridicule, etc., il leur faut tout supporter. Malheur à eux s’ils laissent passer une coquille, s’ils oublient de signaler une erreur du client toujours prêt à réclamer et que le patron obséquieux écoute avec complaisance.

« Les correcteurs doivent tout subir. Méprisés des patrons qui les considèrent comme des intrus qui viennent augmenter les frais généraux, ils sont en outre le jouet des ouvriers ordinaires qui ne leur pardonnent pas leur érudition. Ils doivent courber l’échine, ne jamais se plaindre, subir les pires avanies, accepter placidement tous les ennuis, toutes les sottises, toutes les méchancetés et lire sans s’arrêter, car il leur faut produire et donner leurs épreuves corrigées le plus rapidement possible, sans avoir une défaillance, sans cesser de travailler, sans aucune trêve. Le métier de correcteur est le plus triste des métiers, le plus fatigant des labeurs. Le cerveau, les yeux s’usent vite à ce travail ingrat et l’on pourrait rappeler l’anecdote suivante : Une jeune fille annonçait à une dame qu’elle était fiancée avec un correcteur. « Ah ! Ma pauvre, moi aussi j’ai épousé un correcteur, mais il est devenu fou, dit la dame en joignant les mains, je vous en prie, ne faites pas comme moi. »

« Toutefois, il faut aussi reconnaître que la corporation des correcteurs d’imprimerie ne brille pas par les qualités qui doivent distinguer les véritables intellectuels.

« Certes, il y a parmi eux des sujets de grande valeur, mais il y a également un ramassis de bohèmes et d’aventuriers venus de toutes les classes de la société3.

« Ajoutons que l’élément féminin, passif, léger et brouillon, est venu, depuis quelques années, surcharger une profession déjà très encombrée et nous aurons le tableau exact d’une corporation odieusement sacrifiée et abominablement exploitée par quelques cyniques malfaiteurs de la pensée. »

Suivent des considérations tout aussi impitoyables sur « l’Imprimerie, avec un grand I » et « l’Édition, avec un grand E », « ces deux puissances [… qui] savent admirablement s’entendre pour empoisonner le monde, aidées dans leur sale et sinistre besogne par la Presse, elle aussi avec un grand P ». « L’Imprimerie, l’Édition, la Presse, sinistre et diabolique Trinité créée par la Finance où les voleurs sont rois, où grouillent comme des vipères hideusement enlacées au temps de leurs amours, toutes les fripouilles de la Terre, où se font et se défont les cyniques individus qui forment la haute et basse pègre et la société moderne en décomposition. »

Quel tableau !