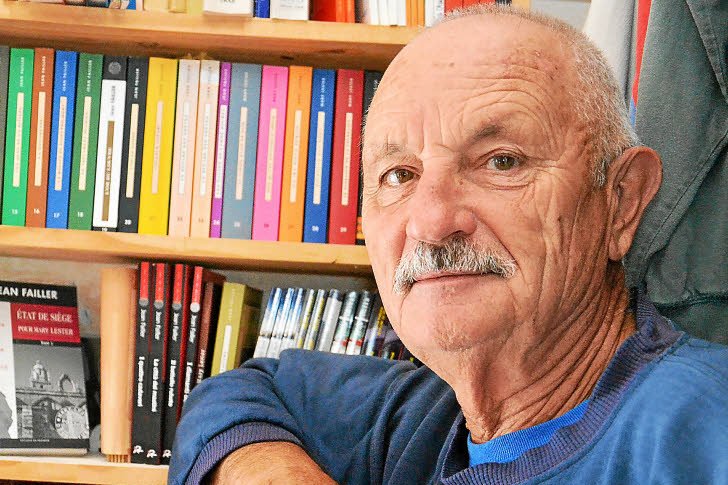

Dans ma Bibliothèque du correcteur, j’avais déjà référencé une dizaine de romans dont le protagoniste est correcteur. Je viens de relancer la recherche dans les catalogues des bibliothèques nationales : il semble que notre métier ait encore inspiré les écrivains ces dernières années. Peut-être trouverez-vous dans cette liste des idées de lecture pour l’été.

Delphine de Vigan, Les Gratitudes, JC Lattès, 2019 ; Le Livre de Poche, 2020.

Michka, ancienne correctrice de presse, est en train de perdre peu à peu l’usage de la parole. Autour d’elles, deux personnes se retrouvent : Marie, une jeune femme dont elle est très proche, et Jérôme, l’orthophoniste chargé de la suivre.

Il n’est pas vraiment question du métier dans ce roman, mais le destin d’une correctrice qui s’éloigne du langage ne pouvait que m’émouvoir.

Michel Beuvens, La Cage, Plombières-les-Bains : éd. Ex aequo, 2018.

La vengeance est un plat qui épaissit en refroidissant… Arrivé à la fin de sa vie, un père tente de mettre par écrit l’histoire d’une vengeance. Vengeance qui a bien tourné, ou qui a mal tourné ? Il ne sait plus… Par manuscrit interposé, une correctrice devient sa confidente. Mais elle se rend compte qu’il n’a pas tout dit : est-ce vraiment un meurtrier qui a écrit ça ? Ne serait-ce pas quelqu’un de sensible ? Intriguée, elle décide de mener son enquête et de combler les blancs qu’elle a décelés dans le récit.

Claude Denuzière, La Correctrice, éd. de Fallois, 2017.

À dix-neuf ans Ernesto Messina choisit de fuir la dictature de Castro. Son père lui a donné ce prénom, en hommage à Che Guevara, mais sa passion va plutôt à celui qu’il appelle « le Grand Ernest », l’écrivain américain Ernest Hemingway. Parti de Cuba pour Key West, il rencontre sur son chemin la belle Angela qui donne des cours d’anglais, et la redoutable éditrice Julia Martínez. Celle-ci va l’aider à se lancer, sous le pseudonyme de Victor Hemings, dans l’écriture d’une saga policière que le monde entier va bientôt s’arracher. Mais le soir du dernier jour d’octobre 1985, au sommet de sa gloire, Ernesto Messina disparaît sans laisser de traces. C’est sa femme qui va devoir assurer la promotion de son dernier roman, Unis par la mort. D’Halloween à Thanksgiving, de New York à La Nouvelle-Orléans, qu’est-il arrivé à Ernesto Messina ? A-t-il vraiment disparu ?

François Hoff, Le Cadavre dans le canal (Les Mystères de Strasbourg ; 2), Barr : Le Verger Éditeur, 2017.

« Mademoiselle Wilhelmina Pierron, institutrice, se rendait à l’école Saint-Thomas, rue des Cordonniers, au petit matin, en longeant le bras de l’Ill sur le chemin de halage. En passant sous le pont Saint-Martin, il lui sembla apercevoir, dans l’eau, sortant d’un bouquet d’algues, “à un pied de la berge, quelque chose comme une main”. Elle poussa un cri, mais nul ne l’entendit, car elle était seule. En arrivant à son école, elle informa sa directrice, qui haussa les épaules. »

En cet hiver 1846, Floréal Krattz, le héros (malgré lui) des Mystères de Strasbourg, va devoir reprendre du service. Pris en étau entre Mina l’institutrice et le commissaire Engelberger, le jeune pion du Collège royal va se faire correcteur d’imprimerie pour enquêter sur l’assassinat d’Alphonse Decker, imprimeur d’almanachs. Est-ce un vol commis par des tortionnaires sans vergogne ? Un règlement de compte lié à ce trafic de littérature interdite ? Ou, pire encore, cette affaire annonce-t-elle le retour du “Cogneur”, ce malfrat de l’ombre qui avait mis sous sa coupe toute la pègre de Strasbourg ?

Mieko Kawakami, De toutes les nuits, les amants, traduit du japonais par Patrick Honnoré, Actes Sud, 2020.

Fuyuko a trente-quatre ans, correctrice elle travaille en free-lance pour l’édition, vit seule et ne s’imagine aucune relation affective. Elle ne se nourrit pas de ses lectures : elle décortique les mots, cherche la faute cachée, l’erreur embusquée. Elle n’écrit pas, ne connaît pas la musique, s’habille sans la moindre recherche.

Mais Fuyuko aime la lumière. Elle ne sort la nuit qu’au soir de ses anniversaires en hiver, seule, pour voir et pour compter les lumières dans ce froid qu’on peut presque entendre si l’on tend l’oreille, dans cet air sec et aride mais quelque part fertile.

Timide, introvertie, Fuyuko va néanmoins laisser entrer deux personnes aux abords de sa vie : Hijiri, son interlocutrice professionnelle, et M. Mitsutsuka, un professeur de physique qui lui offre un accès d’une autre dimension vers la lumière : le bleu a une longueur d’onde très courte, elle se diffuse facilement, c’est pourquoi le ciel apparaît si vaste.

☞ Lire l’extrait que j’ai publié.

Math Lopez, Dites-moi que je suis fou, Plombières-les-Bains : éd. Ex aequo, 2017.

Février 2001. Sergio Caliz quitte sa Lorraine natale et s’installe au Luxembourg. Il vient d’être employé comme rédacteur-correcteur au service communication interne des Chemins de fer luxembourgeois (CFL). Léa, sa compagne, est partie de son coté poursuivre ses études d’histoire à Strasbourg et ne donne plus de nouvelles du jour au lendemain. Quelques semaines plus tard, Sergio reçoit de sa part une lettre de quelques lignes qui signera leur rupture au cœur de l’automne. Dans le but de survivre à cette séparation, Sergio multiplie les rencontres, mais la haine qu’il porte en lui est plus forte que le pardon. Beaucoup de jeunes femmes croisent alors son chemin et le paient de leur vie. Chaque meurtre violent appelle à un nouveau meurtre encore plus barbare, révélant le symptôme d’un mal-être sociétal, au gré des nébuleux souvenirs de Léa malgré le besoin d’absolu et les désillusions.

Haruki Murakami, Au sud de la frontière, à l’ouest du soleil, trad. du japonais par Corinne Atlan, Belfond, 2002 ; 10/18, 2011.

Hajime, après avoir été correcteur chez un éditeur, a épousé Yukiko, dont le père, homme d’affaires véreux, lui offre d’ouvrir un club de jazz. Tout dans sa vie lui réussit. Un soir il retrouve Shimamoto-san, une femme qui a été sa voisine et son amie dans son enfance. Ils deviennent amants, mais elle disparaît. Yukiko donne à son mari le temps de réfléchir. Hajime décide de rester avec sa famille.

Philippe Muray, On ferme, Les Belles Lettres, 2011.

Jean-Sébastien, correcteur dans l’édition, s’est retiré avec sa famille dans le Midi pour finir de corriger son roman qu’il s’apprête à publier. Ce roman raconte l’existence parallèle de deux personnages principaux : Michel, un intellectuel qui travaille comme nègre professionnel dans l’édition, et Bérénice, qui travaille dans un cabinet privé chargé d’élaborer le look des businessmen.

Goran Petrovic, Soixante-neuf tiroirs, trad. du serbe par Gojko Lukic, éd. du Rocher, 2003 ; Le Serpent à plumes, 2006 ; Zulma, 2021.

Adam, étudiant en lettres et correcteur intérimaire, doit remanier un vieux livre mystérieux pour le compte d’obscurs clients. Se plongeant dans le texte, il s’aperçoit vite qu’il n’est pas seul : d’autres lecteurs le hantent, parmi lesquels une vieille dame excentrique, un agent des services secrets et une jeune fille au doux parfum.

« C’est étourdissant comme La bibliothèque de Babel, de Jorge Luis Borges, poétique et aérien comme Le Cimetière des livres oubliés de Carlos Ruiz Zafón. Et c’est serbe. » — Alain Lallemand, Le Soir

Mérida Reinhart, Un Noël qui a du chien, Saint-Martin-d’Hères : éd. Legacy, 2020 ; Bookmark, 2022.

Correctrice dans une petite maison d’édition d’Angoulême, Lou Dulac tente de noyer son chagrin dans un pot de glace suite à sa rupture, mouvementée, avec le supposé homme de sa vie. Fort heureusement, elle peut compter sur sa meilleure amie, Lucille Wallace, et un millionième visionnage des adaptations de Jane Austen, pour se remettre en selle. C’est d’ailleurs une idée soufflée par Lucille qui va retourner son existence de fond en comble : avoir un ange gardien. Mais, Lou ne fait rien comme tout le monde : lorsqu’elle croise la pet-sitter de son immeuble et son shiba-inu, elle décide que son ange gardien sera poilu et à quatre pattes. Une aventure qui ne sera pas de tout repos, d’autant qu’elle coïncide avec l’arrivée de son nouveau patron, charismatique et hautain, Nathaniel Hamelin – qu’elle manque d’assommer dès le premier jour. Celui-ci lui confie la lourde responsabilité de s’occuper du dernier manuscrit de Hugo Crawford – auteur vedette qui souhaite publier un roman très cher à son cœur. Lorsque son passé menace de refaire surface, rien ne va plus à l’approche de Noël !

Bernhard Schlink, Le Retour, trad. de l’allemand par Bernard Lortholary, Gallimard, « Du monde entier », 2007 ; Folio, 2008.

Les grands-parents du jeune Peter Debauer travaillent comme relecteurs pour une collection de littérature populaire. Souvent, Peter dessine ou fait ses devoirs au dos de jeux d’épreuves corrigées. Un jour, il se met à lire un de ces feuilletons malgré l’interdiction grand-parentale. Intrigué, il découvre dans le récit pourtant incomplet d’un prisonnier de guerre détenu en Sibérie des détails qui se rattachent étrangement à sa propre vie… Une longue quête commence alors pour lui, et sa volonté de découvrir la fin de l’histoire l’entraînera dans une odyssée à travers l’histoire allemande et le passé de sa propre famille.

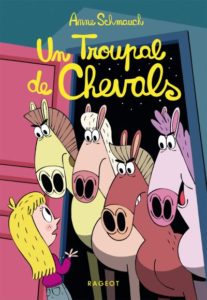

Anne Schmauch, Aurore Damant, Un troupal de chevals, Rageot, 2018.

Mélisande a un père correcteur qui relit la dernière édition du célèbre dictionnaire Labrousse. Un soir, quatre chevals en colère sonnent à sa porte. Criant à l’injustice, ils exigent son aide pour faire leur entrée dans l’ouvrage avant « chevaux ». Face à ces créatures fantastiques, Mélisande sait que sa tâche ne sera pas facile…

☞ Lire mon article Mon papa est correcteur.

Philippe Sollers, Passion fixe, Gallimard, Blanche, 2000 ; Folio, 2001.

Ici le narrateur, correcteur chez un éditeur scientifique, affiche deux passions : celle qui le lie à Dora Weiss, avocate, avec laquelle il forme un couple d’inséparables, et celle qu’il voue à la philosophie chinoise, où il puise l’art de l’harmonie intérieure. Un roman d’amour et du culte de la mue en soi.

Fernando Trías de Bes, Encre, trad. de l’espagnol par Delphine Valentin, Actes Sud, 2012.

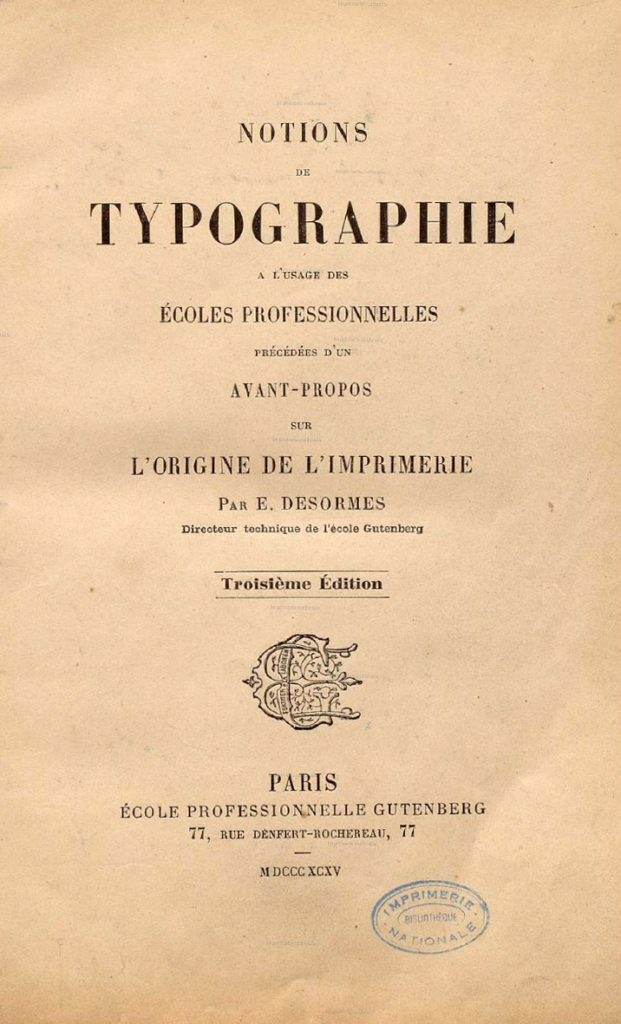

Dans la Mayence de Gutenberg, un libraire et un mathématicien cherchent vainement dans les livres la raison de leur malheur. Avec les services d’un correcteur et d’un imprimeur, ils créent un ouvrage à l’encre insolite qui ne se laisse lire qu’avec le cœur.

Jabbour Douaihy, Le Manuscrit de Beyrouth, trad. de l’arabe par Stéphanie Dujols, Actes Sud, 2017.

Farid, jeune et naïf, fait le tour des éditeurs beyrouthins avec un ouvrage rédigé de sa main qu’il a fièrement intitulé Le Livre. Hélas, personne ne daigne prêter attention à son chef-d’œuvre. La mort dans l’âme, il se résout à accepter l’emploi de correcteur qu’on lui propose à l’imprimerie Karam Frères. Le patron, Abdallah, descend d’une brillante lignée d’imprimeurs mais manque cruellement de tout ce qui a fait leur renommée pendant plus d’un siècle. Médiocre et blasé, défiguré par une explosion, il se défoule auprès des filles de joie, n’osant plus s’approcher de sa femme, la belle Perséphone, qui finit par jeter son dévolu sur Farid. Pour l’impressionner, elle fait imprimer un magnifique exemplaire, un seul, de son manuscrit. C’est le début des démêlés du correcteur avec Interpol dans une sordide affaire de faux billets.

☞ Voir aussi La Correctrice, de David Nahmias.

☞ PS – Voir aussi les résultats de la recherche de 2023.