Une phrase dans un récent entretien avec Thomas Jolly1 dans Le Monde a réveillé une réflexion qui traînait dans un coin de ma tête. Le metteur en scène racontait un souvenir d’enfance, à l’âge de six ans :

« Je lui explique [à sa prof de danse] que ce que nous faisons n’est pas assez beau, que l’endroit est moche. Moi, je voulais des tutus chatoyants, des dorures, un décorum fastueux, je voulais déjà monter Le Lac des cygnes, même si, à cette époque, je ne le connaissais pas ! »

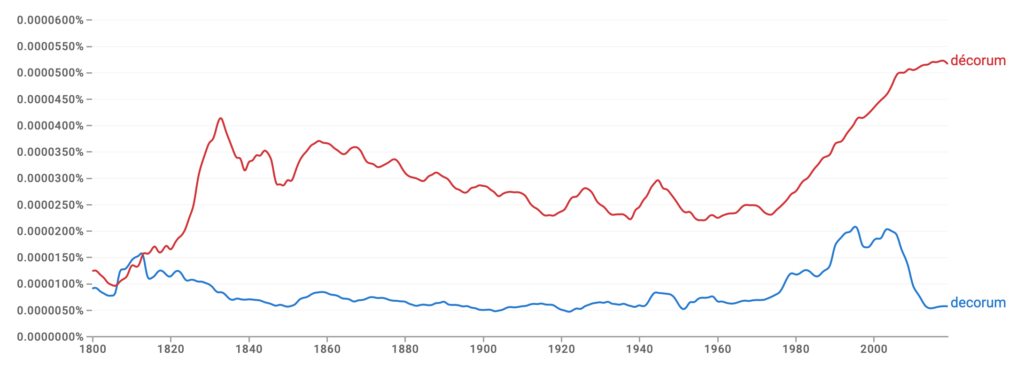

Le mot décorum a, en effet, connu une évolution intéressante.

Le décorum (avec un article défini), c’est d’abord (1587) quelque chose qu’on respecte, qu’on observe, qu’on « garde » (en français du xviie s., voir Furetière) : l’ensemble des règles de bienséance.

C’est aussi, plus spécialement, à partir de 1889, l’apparat officiel, autrement appelé « étiquette, protocole ou cérémonial », tel celui qu’a mis en scène pour sa propre gloire Napoléon Ier.

Mais, entre-temps, nous dit Alain Rey2, « il a développé, probablement sous l’influence du groupe de décor, décorer, le sens de “ce qui orne, pare” (1835). Il prend alors la valeur péjorative de “luxe ostentatoire”. »

La date donnée par Alain Rey correspond au Père Goriot de Balzac, cité par le TLF : « Nous avons une cuisinière et un domestique, il faut garder le décorum, papa est baron. »

Il s’agit toujours de « ce qui convient », mais en matière de signes extérieurs d’appartenance à une classe : employer des domestiques, porter certains vêtements3 comme habiter un lieu « qui en jette ». Habitude bien française, à en croire un élève de David, Étienne-Jean Delécluze : « On retrouve partout ces habitudes de faire tout avec apparat, ce besoin de jeter de la poudre aux yeux, que l’on déguise sous le nom de bienséance, de décence, de décorum » (Journal, 1827, cité par le TLF).

Le décorum, comme l’apparat (du latin apparatus « préparatifs »), c’est un tout. On comprend aisément que le « décorum royal », notamment, regroupe un ensemble de signes, y compris une décoration fastueuse. — D’ailleurs, l’étiquette, de son côté, désigne à la fois le cérémonial, « ce qui marque quelqu’un et le classe » et… le prix des choses !

Un décor qui impressionne

Concernant le décor seulement, il faut noter que décorum a désigné son aspect fastueux (le décorum d’un hall d’entrée) avant de désigner le décor lui-même (Il y avait des plantes vertes, des tapis rouges, un buffet somptueux, tout un décorum).

Pour Larousse, dont je tire les deux exemples précités, c’est un « emploi courant mais impropre ». Le dictionnaire recommande de « n’utiliser le mot qu’au sens de “bienséance, étiquette” ». Antidote se cantonne encore à ce dernier sens.

Dans sa dernière édition, l’Académie, elle, admet une extension de sens, qu’elle ne discute pas : « A souvent le sens d’Apparat. S’entourer d’un grand décorum. Il a le goût du décorum. »

À la différence du petit, le Grand Robert enregistre, lui, le sens péjoratif de « décor très soigné, pompeux », avec une citation du Hussard sur le toit, de Giono (1951) : « Ils contournaient une succession de petites collines toutes plus gentilles les unes que les autres. Chaque détour les emmenait dans des perspectives où il n’était question que de pins espacés autour de bosquets rutilants en un décorum que le premier venu aurait trouvé royal. »

Passons sur le pléonasme « décorum faste » de Thomas Jolly, forme d’insistance assez courante à l’oral. Par contre, on ne peut trop définir si son décorum résume « des tutus chatoyants, des dorures » (le clinquant) ou leur ajoute un décor grandiose.

En effet, dans la presse et la communication d’aujourd’hui, quand le décor impressionne, il devient aisément décorum. Le mot est en vogue – tout pour barnum, d’ailleurs, au sens de « tapage ». Cela tient à la tendance à employer des « grands mots ». Et quoi de mieux qu’un mot sonnant latin ?

Voir le titre de cette exposition parisienne de 2014 : « Decorum - Tapis et tapisseries d’artistes ». Aussi belles soient-elles, ces œuvres ne constituent pas proprement un décorum – et le texte de présentation ne fournit pas de justification de ce terme.

Voir aussi cet exemple tiré de Libération, parmi d’autres répertoriés dans le DVLF, dictionnaire participatif : « Ce décorum reproduit l’ambiance sonore d’une salle de cinéma THX, quand les tricératops de Jurassic Park déboulent dans le dos du spectateur. »

Le décorum ne devrait pas (n’aurait pas dû) perdre son sens d’origine pour prendre celui, plus commun, de « décor », encore moins celui de « décoration », contre lequel nous prévient, bien solitairement, le dictionnaire Cordial : « Ne pas employer ce mot au sens de “décoration”. […] Ne dites pas “ce vase a été placé là pour le décorum”. »

Le ver était dans le fruit chez Littré, avec sa définition étrangement succincte et ambiguë, calquée sur l’étymologie latine : « Ce qui convient et décore. » Et, à en croire une remarque dans le supplément de son dictionnaire, cette dérivation germait depuis plus longtemps encore :

« REM. Le Poussin a employé ce mot dans le sens de décoration.

“Puis viennent l’ornement, le décorum, la beauté, la grâce, la vivacité, le costume, la vraisemblance et le jugement partout,” Lett. du Poussin, 7 mars 1665, dans J. Dumesnil, Hist. des amat. ital. p. 542. »

Exemple ancien, rare, trouvé dans une lettre du maître, qui n’explique pas à lui seul l’acception actuelle que grignote aujourd’hui le mot décorum. Les locuteurs et les scripteurs ont le droit d’être en avance sur les dictionnaires, mais ils prennent le risque d’être mal compris, et les en avertir est une des missions du correcteur.

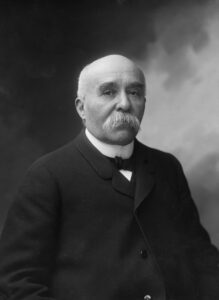

![Adrien Hébrard dans une cérémonie des Jardies [à la mémoire de Gambetta], le 29 juillet 1914](https://franckantoni.com/wp-content/uploads/2022/12/Mr_Adrien_Hebrard_directeur_du_...Agence_de_btv1b9041294g_1-724x1024.jpeg)