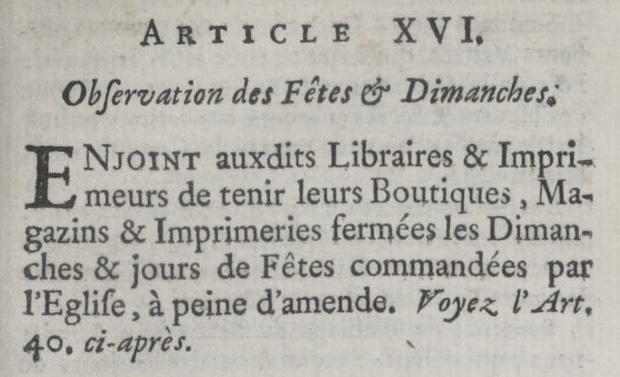

Nous sommes le 6 mai, jour de la Saint-Jean-Porte-Latine. C’est la fête patronale des typographes et des imprimeurs (mais aussi des papetiers, des relieurs, des écrivains, des copistes, des libraires, « enfin de tous ceux par les mains desquels passe le livre, véhicule de la pensée1 » — et les correcteurs ?). Ou plutôt c’était une fête célébrée depuis la fin du xvie siècle2, par une messe suivie d’un bal ou d’un banquet. « Avant la Révolution, les imprimeurs, qui étaient admis à la cour, devaient, ce jour-là, fermer boutique et ateliers sous peine d’amende3. »

Ensuite, la tradition s’est maintenue quelque temps dans certains ateliers.

En 1836, par exemple, le Courrier du Midi avertit ses abonnés que le vendredi 6 mai, les ateliers d’imprimerie seront fermés, ce qui repoussera la sortie du journal daté du samedi au dimanche matin.

Quand ils ont commencé à festoyer, les typographes ont du mal à s’arrêter4. Dans sa Physiologie de l’imprimeur (1842), Constant Moisand raconte avec humour :

Vienne par exemple le six mai, jour de la St-Jean-Porte-Latine, fête des compositeurs, le singe5 fait ce qu’il appelle ses frais6. Tous les compagnons du même atelier se réunissent pour aller dîner aux Vendanges de Bourgogne7, et cet illustre restaurant devient alors le théâtre des débauches les plus désordonnées. Cette délicieuse noce dure au moins trois jours, jusqu’à ce qu’enfin les eaux soient devenues tellement basses, qu’il faille retourner à ce maudit atelier8.

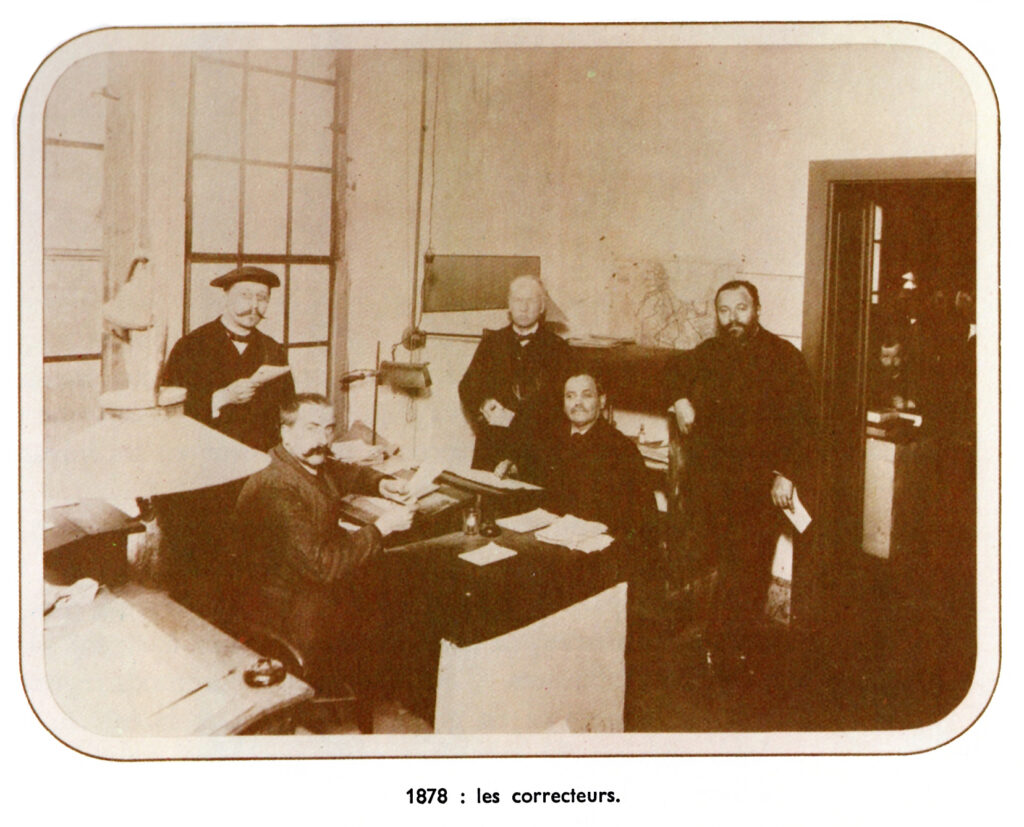

Mais la tradition est déjà en train de se perdre. Trente ans plus tard, la Saint-Jean-Porte-Latine « n’est plus guère chômée9 », selon le correcteur Eugène Boutmy (Dictionnaire de l’argot des typographes, 1878).

Toutefois, le Bulletin folklorique d’Ile-de-France (1948) rapporte qu’en 1899 les typographes d’Étampes (Essonne) ont encore dignement marqué l’évènement. Une seule journée.

LES TYPOGRAPHES et « LA SAINT-JEAN PORTE-LATINE »

La corporation des typographes d’Étampes donnait […] tous les ans une fête en l’honneur de son saint patron : [s]aint Jean Porte Latine.

En 1899, les membres de cette importante corporation, coiffés du chapeau haut de forme, vêtus de la grande blouse noire du typographe et portant la grosse cravate noire nouée ont défilé par les rues de la ville, aux accents entra[î]nants de marches exécutées par une fanfare de bigophones10 et de chants d’une chorale dont tous les chanteurs étaient recrutés parmi eux.

À l’extrémité de la ville ils prirent d’assaut, au nombre d’une cinquantaine,

les breacks11 [sic] qui devaient les emmener en excursion à Milly en Gâtinais (devenu depuis peu Milly-la-Forêt).

À leur arrivée à Milly, ils firent grande sensation sur les habitants qui manifestèrent leur joie.

Après avoir exécuté plusieurs morceaux de musique et des chants sur la grande place, ils se rendirent à l’hôtel où un banquet leur avait été préparé. Le repas, sablé au champagne, fut fort gai. Les toasts furent suivis de chansons. Le retour se fit vers 2 heures du matin.

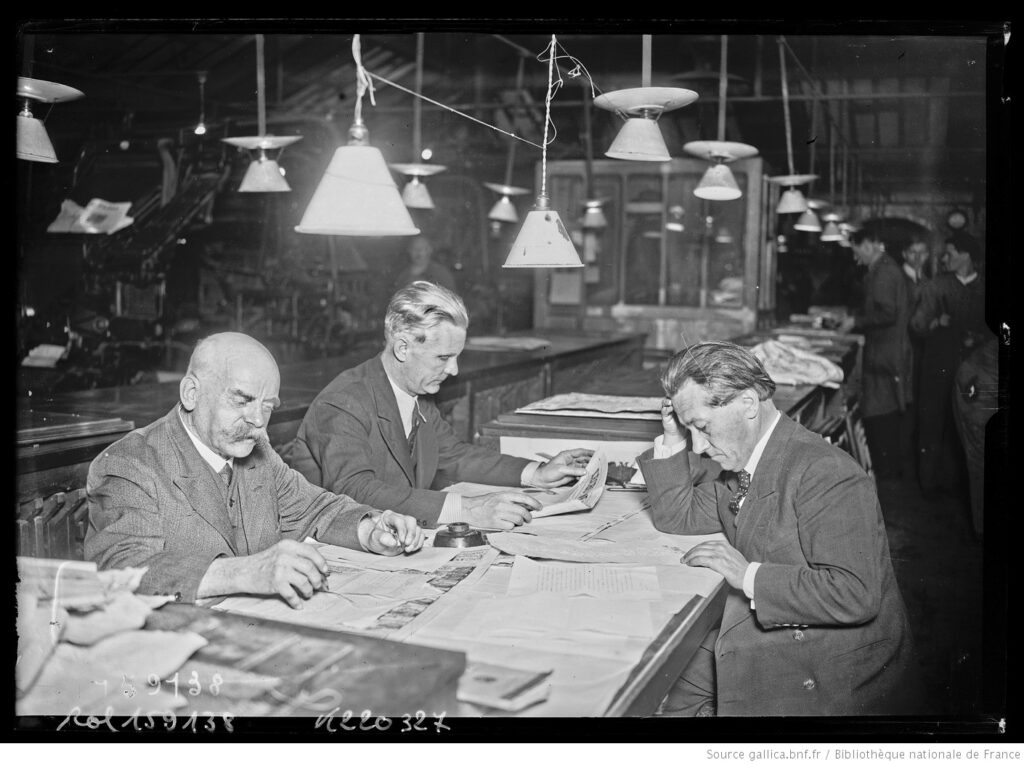

Dans la presse de la première moitié du xxe siècle, on trouve encore l’annonce ou le compte rendu de banquets de typographes et d’imprimeurs un dimanche proche de la date du 6 mai. Le 5 mai 1935, une messe à la basilique du Sacré-Cœur a réuni 250 professionnels parisiens du livre12.

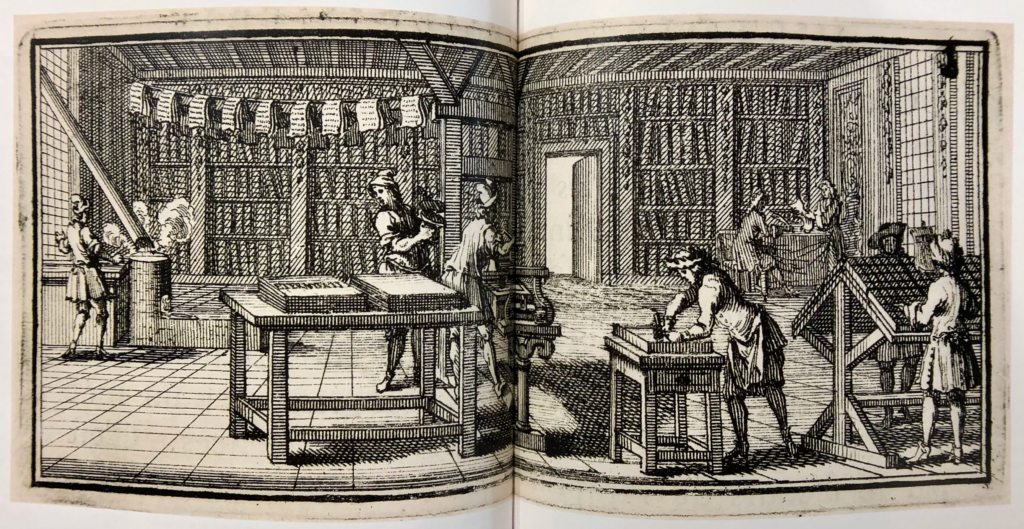

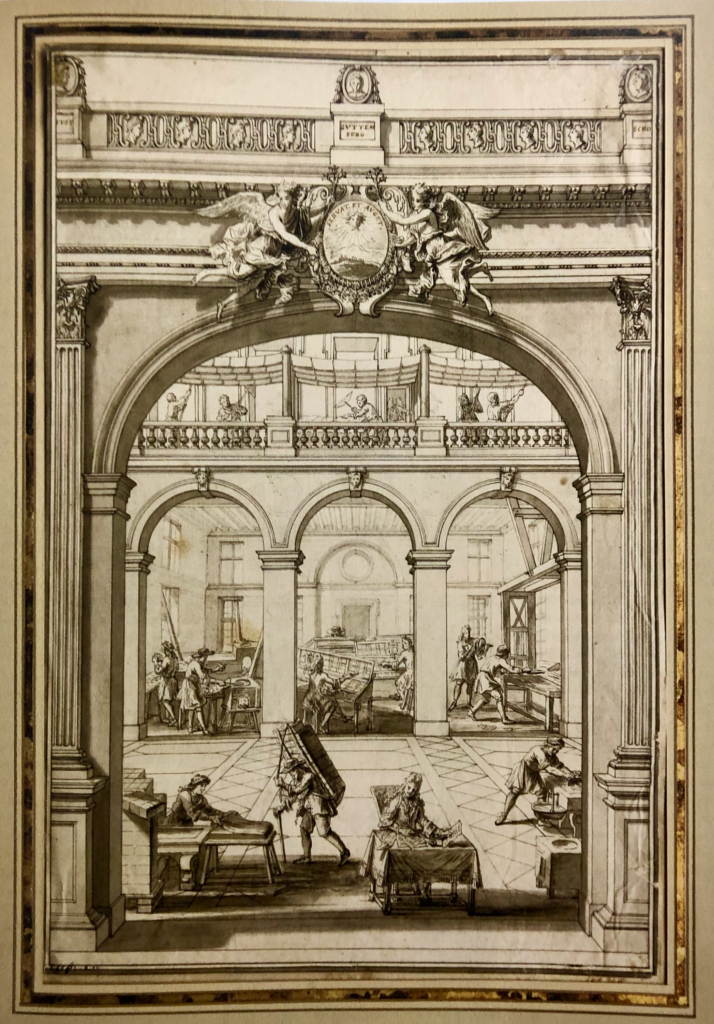

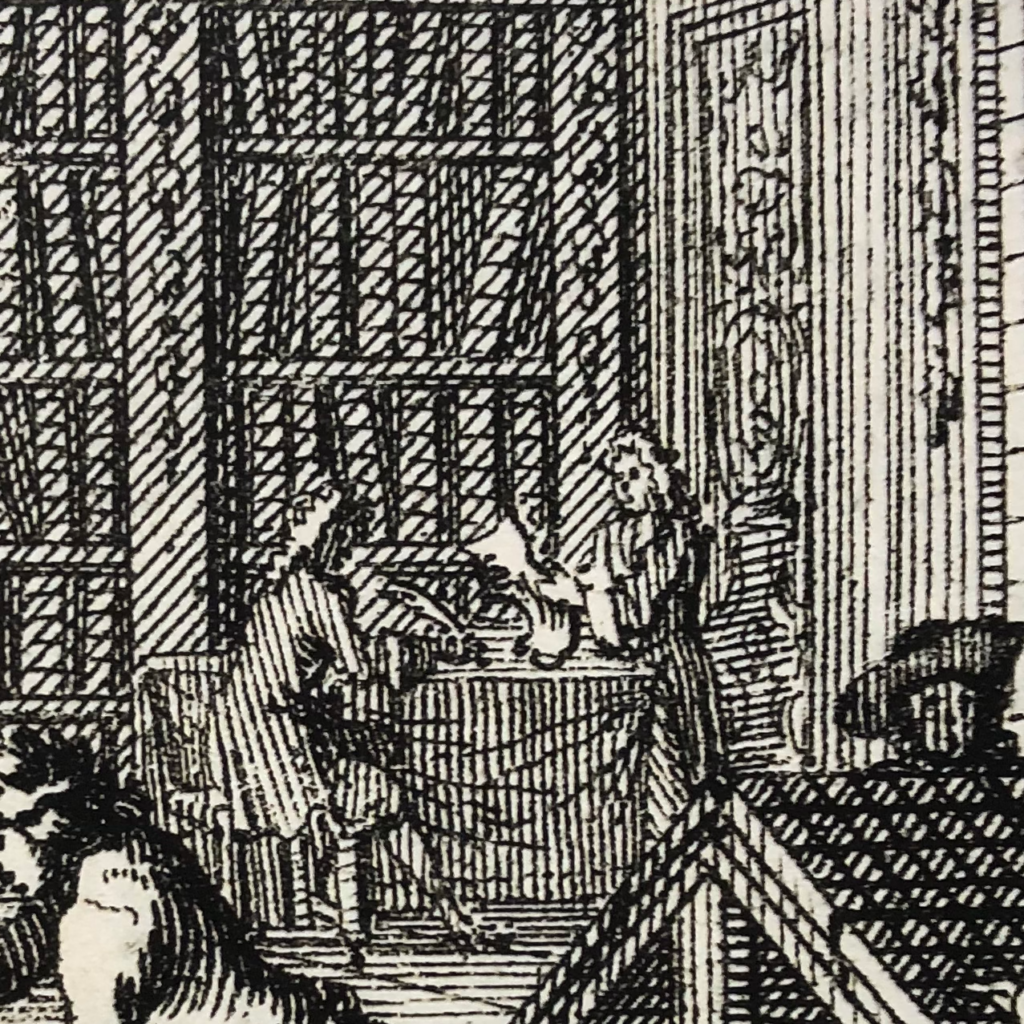

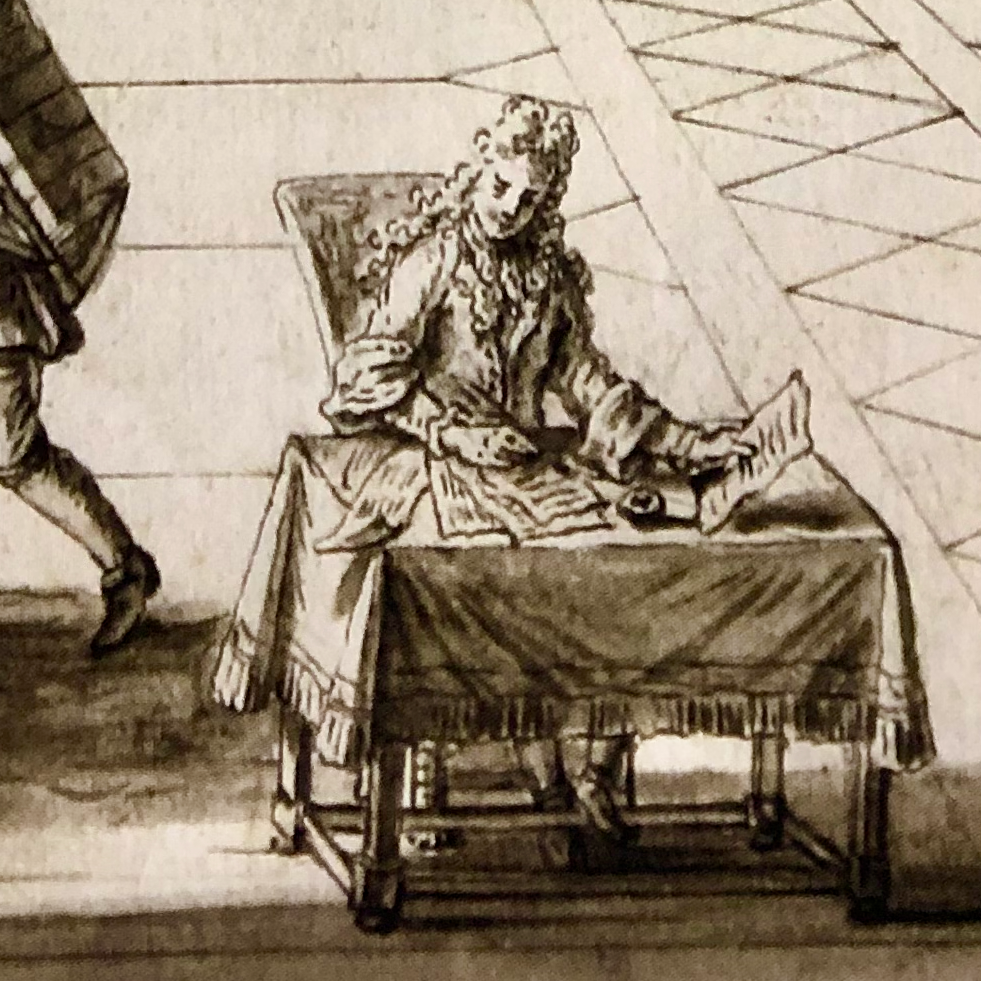

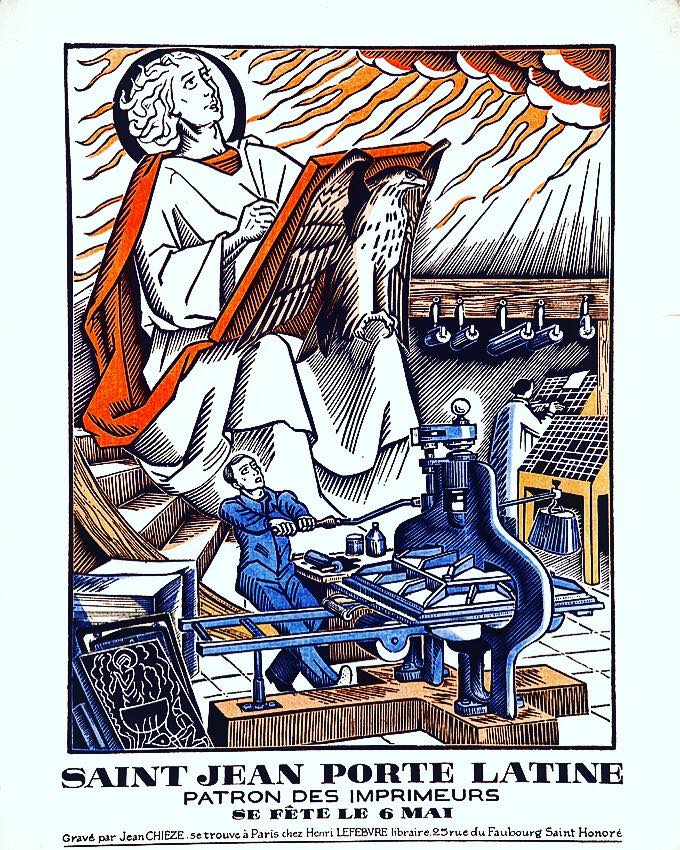

En 1942, le graveur Jean Chièze a représenté saint Jean Porte Latine parmi une série de « Saints patrons des métiers de France ». « Saint Jean est ici représenté jeune, imberbe, auréolé, assis, écrivant son évangile sur un pupitre soutenu par l’aigle, son principal attribut. Il domine une scène se déroulant dans une imprimerie : l’un des ouvriers est à la presse. Sur le premier des bois gravés se trouvant au sol, on peut voir la représentation du supplice de [s]aint Jean (à Rome, il est plongé dans un chaudron d’huile bouillante qui lui fit l’effet d’un bain rafraîchissant)13. »

- La Petite Presse, 10 mai 1887. ↩︎

- « Une déclaration du roi, du 10 septembre 1572 […] accorda [aux compagnons] […] qu’ils auront congé le jour de la Saint-Jean-Porte-Latine […] ». Louis Morin, Essai sur la police des compagnons imprimeurs sous l’ancien régime, impr. de L. Sézanne (Lyon), 1898, p. 24. ↩︎

- Loc. cit. ↩︎

- « […] fêtes et banquets parfois un peu intempestifs et prolongés », écrit Louis Brossard (Le Correcteur typographe, 1924, p. 446). ↩︎

- Compositeur typographe. ↩︎

- « Faire ses frais », c’est à la fois « faire des dépenses inhabituelles » et « être récompensé de ses peines ». Voir « Il faut que je m’amuse un peu avant de prendre congé ! Je veux faire mes frais » (Balzac, Marâtre, 1848, III, 9, p. 104). — TLF. ↩︎

- Situé rue du Faubourg-du-Temple, à Paris. ↩︎

- Constant Moisand, Physiologie de l’imprimeur, Paris, Desloges, 1842, p. 72-73. ↩︎

- « C’était dimanche la fête de Saint-Jean-Porte-Latine, patron des typograpbes. Elle coïncide avec l’épanouissement du printemps et l’apparition des feuilles. Ce serait une raison pour que le saint soit fêté dignement par ceux qu’il protège ; mais il n’en a rien été croyons-nous à Belfort », regrette Le Ralliement (journal républicain du Territoire de Belfort), le 10 mai 1888. ↩︎

- « Instrument de musique burlesque, de formes diverses, dont on joue en chantant dans l’embouchure » (TLF). ↩︎

- Break : « Voiture découverte, à quatre roues (TLF). ↩︎

- Hebdomadaire Choisir : vivre c’est choisir, 19 mai 1935. ↩︎

- Musée départemental breton, Quimper. ↩︎