Tu ne disposeras que d’une penderie, une commode et un casier métallique.

Cela faisait un moment que je souhaitais me pencher sur la question de la répétition des prépositions. En effet, je suis régulièrement confronté à des phrases qui, à force de simplification, en deviennent difficiles à déchiffrer, voire grammaticalement incorrectes.

Les règles étant connues de tout bon correcteur, je me contenterai de renvoyer vers l’article de la Vitrine linguistique et vers Grevisse, aux paragraphes « Répétition des prépositions dans la coordination » (1043 ) et « hors de la coordination » (1044). — Sur un sujet approchant, lire aussi le paragraphe 576 « Répétition du déterminant dans la coordination » (ex. : Les officiers, sous-officiers et soldats).

Mon but ici n’est pas d’être exhaustif, mais de sensibiliser aux cas où il faudrait montrer le plus de vigilance.

Je rappelle la règle principale : « En général, les prépositions à, de et en se répètent devant chaque mot d’une énumération. »

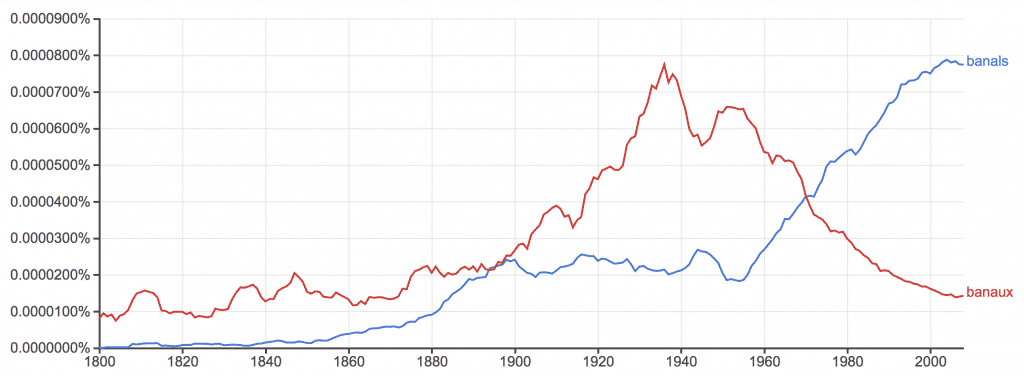

Cela n’a pas toujours été le cas. « […] cette règle n’existait pas au xvie siècle, et l’écrivain n’avait alors qu’à consulter là-dessus son goût et son oreille. Une portion de cette liberté durait encore dans le xviie siècle », écrit Littré, s.v. de.

Ainsi, dans le théâtre classique, on trouve notamment : Reduit à te déplaire ou souffrir un affront (Corneille, Cid, III, 4).

Inversement, on répétait parfois la préposition là où elle serait aujourd’hui considérée comme fautive ou maladroite :

- Je ne seray point à d’autre qu’à Valere (Mol. Tart., II, 4).

- Ce n’est pas de ces sortes de respects dont je vous parle, Molière, G. D., II, 3. – critiqué aujourd’hui, au motif que dont « en quelque sorte inclut de ».

Une règle à l’origine incertaine

Pour tenter de retrouver l’origine de la règle principale, Maurice Rouleau, auteur du blog La Langue française et ses caprices, a examiné cinq grammaires du xixe siècle. Il en est sorti frustré : « […] les sources auxquelles Littré pouvait s’alimenter sont loin d’être unanimes sur le sujet. Chaque grammairien semble y être allé de son inspiration, de son goût, de son oreille, pour déclarer qu’il faut faire ceci ou cela. »

Favorable à une certaine marge de liberté (il admet, par exemple, Tout dépend de sa volonté, sa résistance physique, son désir de gagner), il en conclut : « Autrement dit, on peut faire ce qu’on veut, en autant que le texte ne prête pas à confusion. »

Et, en effet, nous le savons, « les prépositions autres que à, de, en peuvent ou non se répéter. Elle se répètent notamment quand on veut donner à chacun des termes un relief particulier ou quand ils s’opposent. »

Un enfant sans couleur, sans regard et sans voix (Hugo, F. d’aut., I).

Un autre blogueur, Forator, considère, pour sa part, que la non-répétition des prépositions conduit à une « prose invertébrée », à un « français de chewing-gum ». Commettre une telle « négligence stylistique » (dont relève, pour lui, le cas que j’ai mis en exergue) est « source de mésinterprétations et de contresens ».

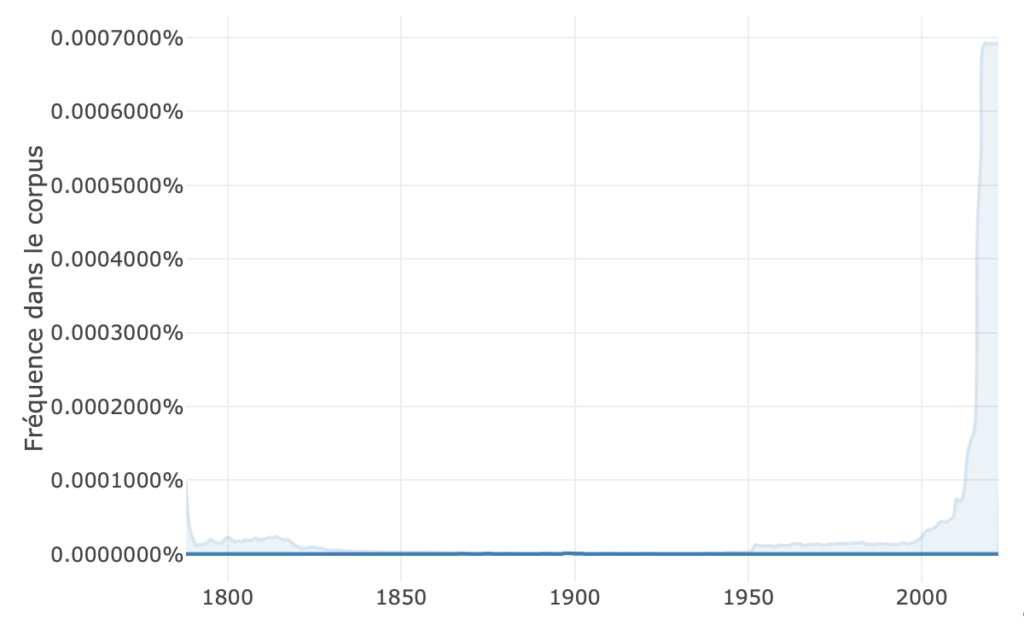

Le phénomène serait récent, postérieur aux années 1980 en tout cas. « Il s’observe partout » ; ce serait même, croit-il, « la faute de français la plus répandue ».

Comment s’y retrouver ?

Alors, pour trancher entre liberté du style et rigueur de la grammaire, quels sont les principes qui peuvent nous guider ?

Commençons par les cas où la préposition serait obligatoire. (Pour plus de facilité, je synthétise les paragraphes du Bon Usage sans y mettre de guillemets.)

- Devant chacun des éléments d’une comparaison : Il est évident qu’elle aime mieux travailler pour nous que pour nos concurrents.

- Bien sûr, quand il y a deux comparaisons : les disputes entre les hommes et entre les femmes / les disputes entre les hommes et les femmes.

- Pour distinguer une œuvre commune de deux œuvres séparées : les photos de Pierre et Gilles contre les poèmes de Boileau et de Malherbe.

- Dans une coordination sans conjonction ou avec c’est-à-dire : En vous écrivant, je m’adresse au confrère, à l’ami.

La préposition se répète ordinairement :

- Avec ni l’un ni l’autre et l’un ou l’autre : avoir affaire à l’un ou à l’autre.

- Lorsque le dernier élément d’une locution prépositive est à ou de : Caniveau conseillait toujours de mêler de l’eau de vie à l’eau, afin de griser et d’endormir la bête, de la tuer peut-être (Maupassant, C., Bête à Maît’ Belhomme).

Enfin, après les expressions hors, hormis et y compris, la répétition de la préposition est facultative, mais elle est assez fréquente : Vous enverrez un accusé de réception à tous les candidats, y compris à ceux qui ne sont pas admis au concours.

Inversement, la préposition ne se répète généralement pas […] devant des compléments qui représentent un ensemble ou qui sont unis par le sens : Ce document est divisé en livres, chapitres et paragraphes.

C’est un cas qu’on rencontre fréquemment. Peut-être y a-t-il une marge d’interprétation dans « unis par le sens », ce qui conduirait aux cas comme celui en exergue.

Des cas plus problématiques

Dans les deux longs articles qu’il a consacrés à cette question, Forator donne une foule d’exemples récents (je fais l’économie d’en citer les références, car elles sont fournies sur son blog), détaillant à chaque fois en quoi ils sont problématiques, sur le plan sémantique ou grammatical.

- Ainsi, il donna l’accolade à Tim et Tony. L’accolade fut-elle vraiment donnée aux deux gangsters en même temps ? Ce serait curieux.

- Une bière tendue à Anna et moi. Une bière pour deux ou une pour chacun ?

- Il était le fils d’un criminel. Un tueur. Un tueur vient-il confirmer un criminel ou qualifie-t-il cette fois le fils, qui aurait pris la suite de son père ?

Plus grave, « cette parcimonie verbale peut conduire à des cas de pure agrammaticalité » : Que faire suite à la perte ou le vol de votre téléphone mobile ?

Il peut aussi sembler étrange, à tout le moins laxiste, d’abandonner la préposition en cours de route pour la retrouver à la fin : […] à sa mine chiffonnée, son accent britannique et aux coupures sur ses mains.

Même un styliste reconnu comme Michel Houellebecq s’abandonne à ce genre d’approximation : […] dans Île on a plutôt affaire à la méditation, les drogues psychédéliques, quelques éléments de méditation hindoue […]

Ou bien Philippe Sollers : De son prénom, Lucie sait seulement qu’il a un rapport avec la vue, et une sainte qu’on a invoqué [sic] beaucoup […]

On pourrait multiplier les exemples (lire déjà ceux donnés par Forator) et tenter d’en tirer d’autres enseignements, mais je me cantonne à mon rôle de correcteur qui réfléchit à sa pratique.

On le voit, phrase après phrase, il nous faut nous interroger sur leur lisibilité. La non-répétition de la préposition est-elle ici admissible, contribuant à un style plus léger ? Est-elle là, au contraire, indispensable à la clarté du discours ? C’est dans cet espace que nous intervenons.