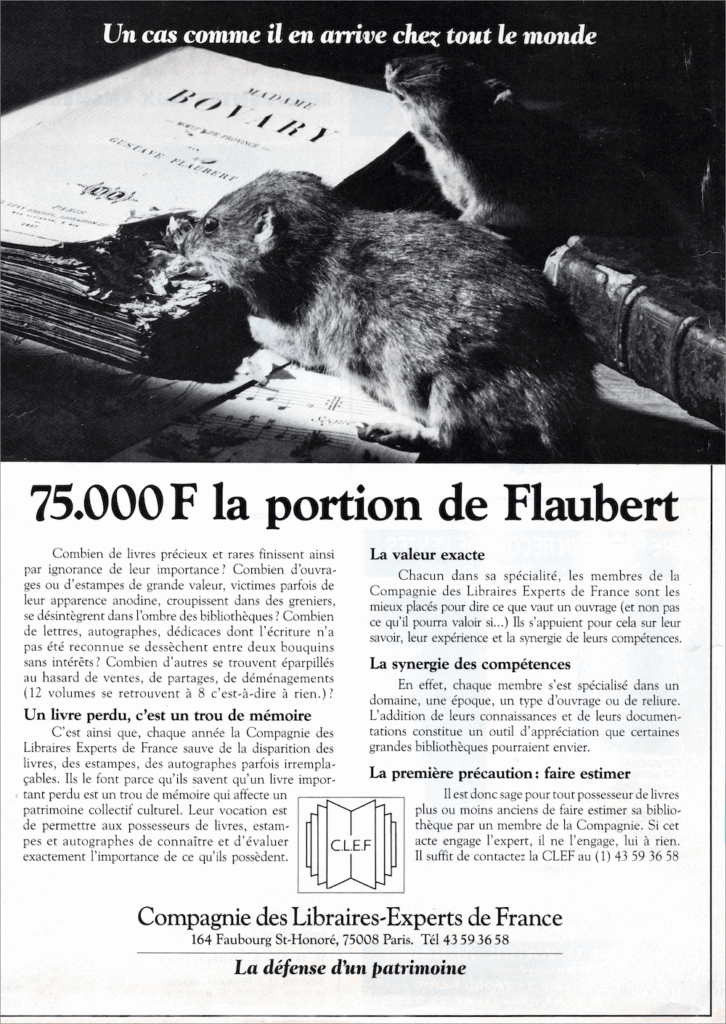

Ma consœur Brigitte Meyer m’a signalé l’existence d’un terme intéressant du vocabulaire typographique allemand : Zwiebelfisch (nom masculin). Ce mot, m’a-t-elle expliqué, a été remis en vedette grâce à une chronique du même nom (2003-2012) dans le Spiegel Online, où Bastian Sick, correcteur, traducteur et journaliste, traitait des difficultés de la langue allemande. Les six recueils de ces articles1 ont été des succès de librairie (Sick est donc le Muriel Gilbert local).

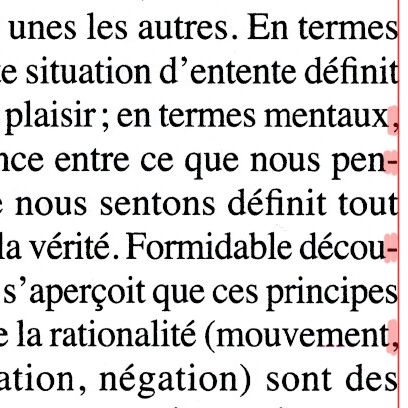

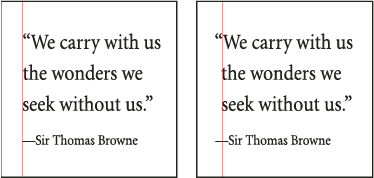

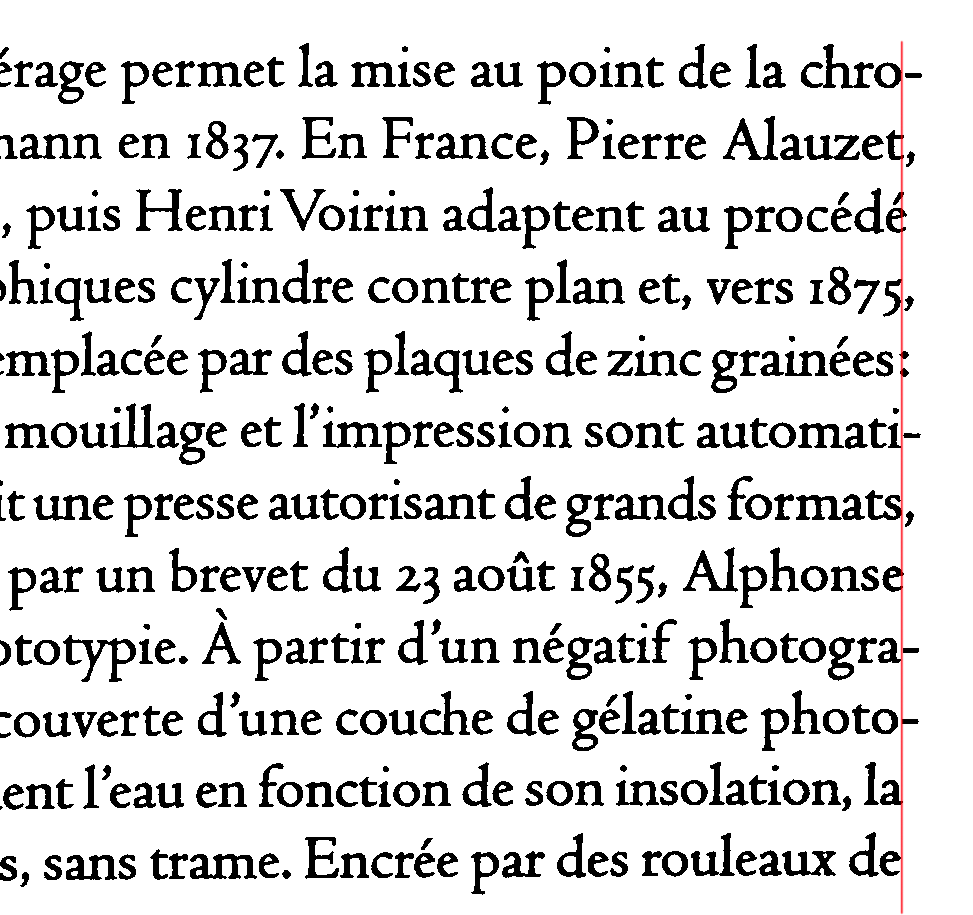

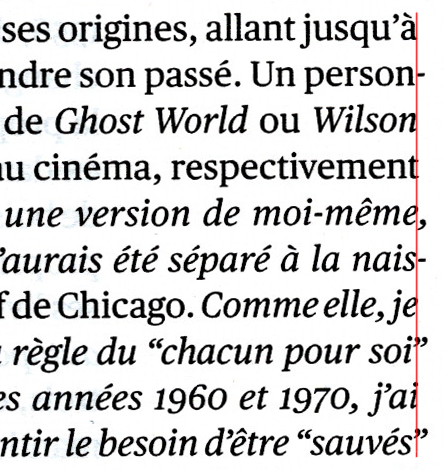

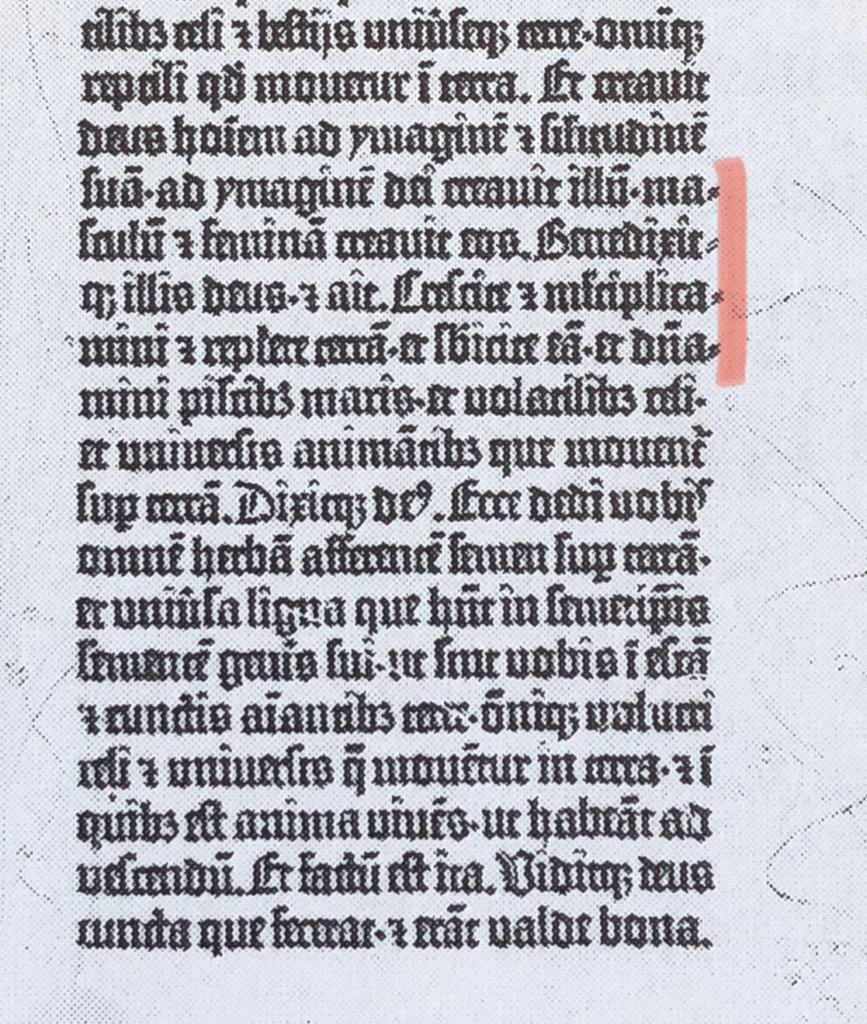

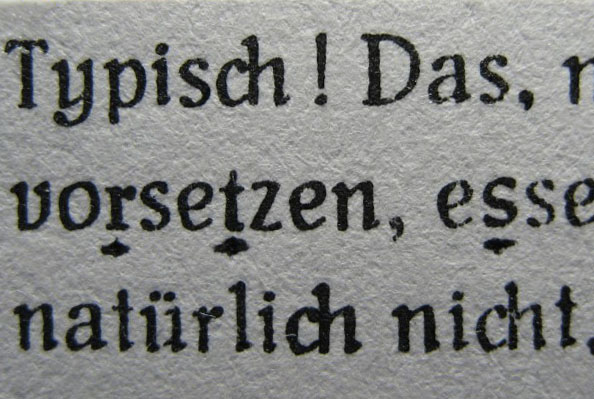

Dans le monde de l’imprimerie, Zwiebelfisch désigne une lettre à l’intérieur d’un mot qui a été composée dans une autre police de caractères (photo ci-dessous) ou un autre style d’écriture, par exemple un e gras dans un mot composé en épaisseur normale. Il s’agit donc d’une coquille d’un genre particulier. (Résultat d’une erreur de distribution, la coquille est, au sens strict, « une lettre à la place d’une autre, provenant d’un cassetin voisin, ou la même lettre mais appartenant à une autre fonte ».)

À l’époque du plomb, en français, on parlait aussi de lettre « d’un autre œil », c’est-à-dire, par rapport à la fonte utilisée dans l’épreuve, d’une lettre plus grosse ou plus petite, plus grasse ou plus maigre (voir Qu’est-ce que l’œil d’une lettre ?), mais il ne s’agissait pas spécifiquement d’une différence de police d’écriture. Je ne connais pas de mot français propre à ce cas.

Dans la langue allemande courante, Zwiebelfisch (« poisson-oignon ») est un synonyme de Ukelei, l’équivalent de notre ablette, qui se mange en friture. C’est sans doute sa faible valeur (celle de l’oignon) qui lui a valu de servir de nom pour un défaut de typographie. On appelait même Zwiebelfischbude (« baraque de poissons-oignons ») un atelier de typographie qui commettait beaucoup d’erreurs.

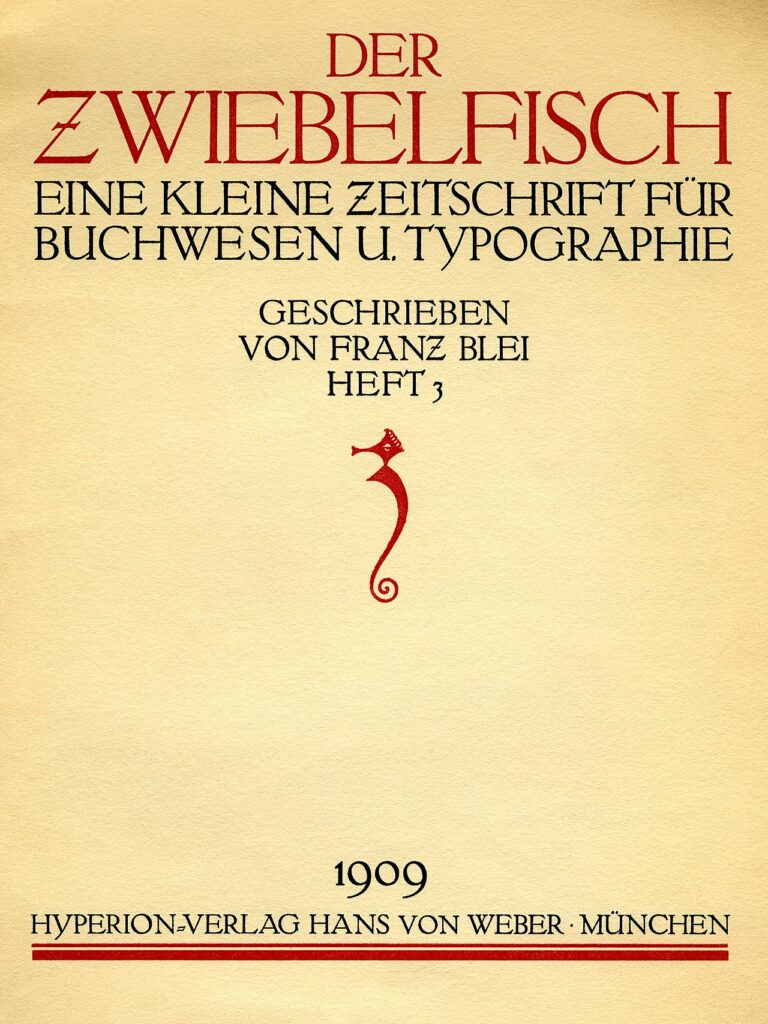

Bien avant la chronique du Spiegel Online, le mot a été employé comme titre d’une revue consacrée à la typographie, à l’art du livre et à la littérature, qui a paru de 1909 à 1934, puis brièvement entre 1946 et 1948.

Aujourd’hui, le nom Zwiebelfisch est celui d’une petite maison d’édition à Berlin, d’un magazine de la Freie Hochschule für Grafik-Design, à Fribourg, et d’un bar de Charlottenburg, à Berlin, qui existe depuis plus de trente ans. On le sérigraphie même sur des vêtements pour homme.

- Sous le titre général Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. ↩︎