Vous êtes sans doute, comme moi, confronté à des en région(s), en caisse (du magasin) ou en mairie. Nos ouvrages de référence sont quasi silencieux sur ce phénomène récent.

Il faut ratisser le Grevisse (§ 1050) pour une maigre récolte :

Le mot « récentes » est suivi d’une remarque dans la marge : « Il y a aussi une certaine mode. » Avec les exemples suivants : à la radio, à la télévision, sur le plateau disparaissent au profit de en radio, en télévision, en plateau.

Cette « mode » est confirmée par Le Robert :

On trouve aussi dans Hanse et Blampain :

J’ai longtemps cherché une explication à ma gêne devant certaines constructions plus que d’autres – d’autant qu’un de mes clients refuse que je touche à ses en marchés publics et en marchés privés.

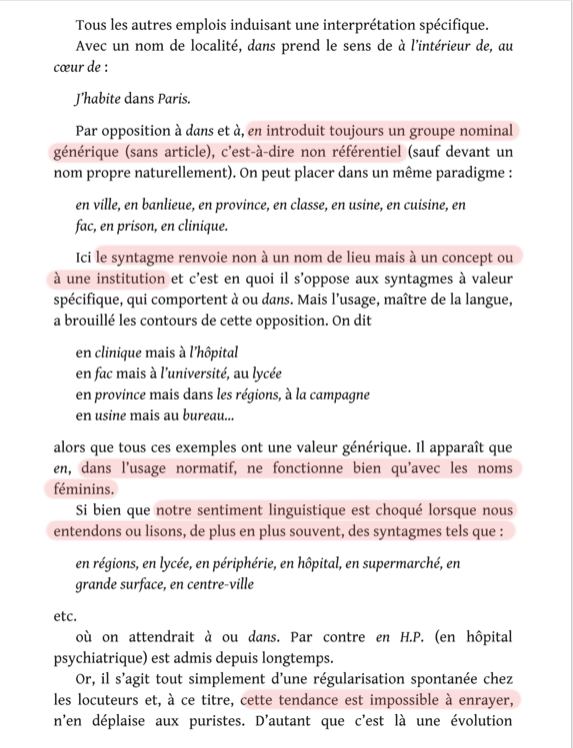

Dans un livre de la linguiste Marina Yaguello , j’ai fini par trouver ceci :

Le texte se poursuit ainsi :

Bien sûr, l’Académie refuse cette évolution :

À chacun de nous, correcteurs, de décider, selon le contexte de travail, où nous plaçons le curseur.

P.-S. : En 2013, la revue Langue française a consacré un numéro complet à la préposition en. Je vous y renvoie si le sujet vous passionne – je ne suis pas sûr d’en lire les 136 pages…