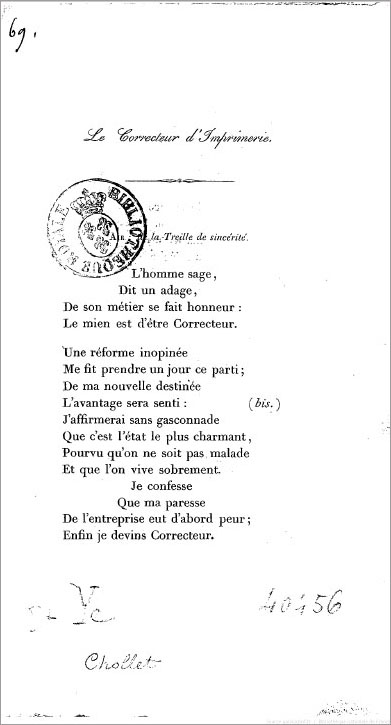

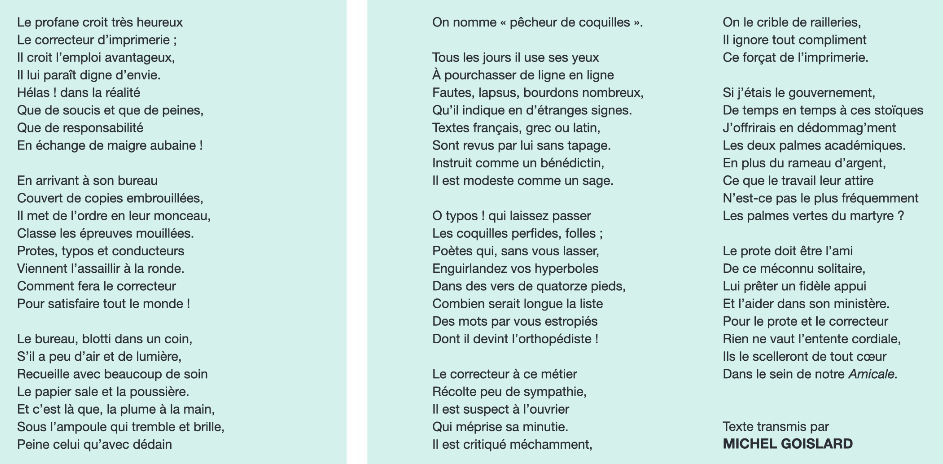

Une fois n’est pas coutume, je sors de mon domaine de prédilection, le monde des correcteurs, pour évoquer leurs anciens confrères, les ouvriers typographes. Des gars durs à la tâche, soumis à des exigences de productivité dès les débuts de l’imprimerie, mais dont le fort tempérament s’affrontait souvent avec la volonté du patron ou du chef d’atelier.

[…] beaucoup d’ouvriers ont encore, au début du xviiie siècle, une propension naturelle à régler leur travail sur leurs besoins immédiats. On constate ainsi une tendance très marquée à travailler plus dur en fin de semaine qu’au début. […] le lundi est souvent chômé en tout ou en partie, mais volontairement, et prolonge le dimanche en une espèce de week-end avant la lettre. Le mardi, l’atelier résonne des récits plaisants des « parties » qui ont émaillé ces deux journées (après la messe dominicale!).

[…] toutes les heures de présence ne sont pas des heures de travail, tant s’en faut ! À part la longue pause du dîner (repas de midi!), que l’on va généralement prendre chez l’aubergiste, il y a celles, régulières elles aussi, du déjeuner, vers 8-9 heures, et du goûter, vers 16-17 heures : l’apprenti est alors envoyé en commissions dans les boutiques du voisinage, d’où il revient chargé de pain et de vin, de fromage et de charcuterie. Souvent, ces quatre heures dégénèrent en véritable ribote, et les ouvriers en déroute abandonnent la casse et la presse pour passer au cabaret et y prendre une barbe capitale (une cuite magistrale). Le travail est également coupé de disputes et de querelles. Les ouvriers, d’origines diverses, sont liés par des solidarités régionales, divisés par des rivalités de bandes : d’un groupe à l’autre, on se « joue des tours », parfois violents.

Mais on aime aussi à rire et à plaisanter. On apprécie par-dessus tout les joberies et les copies, récits moqueurs où un ouvrier est tourné en dérision. S’ils sont réussis, on les applaudit par des huées, espèces de charivaris où tout est bon pour faire du bruit : coups de visorium sur les bords de la casse, coups de maillets sur les châssis des formes. Le matériel typographique peut d’ailleurs servir de façon encore plus inattendue, par exemple quand les compositeurs jouent aux osselets avaec des cadratins !

Roger Chartier et Henri-Jean Martin, Histoire de l’édition française, t. 2, Fayard, 1990, p. 58-60.

[…] [Au xixe siècle] Certaines balades les conduisaient dans des gares où ils prenaient le premier train qui partait, en province, et plus rare, à l’étranger. […] il n’était pas rare (vu l’état d’ébriété avancé) qu’ils se réveillassent dans des lieux où ils n’avaient aucune souvenance de leur arrivée… […] La pratique de la balade était encore en vigueur jusqu’au milieu des années 1960.

David Alliot, Chier dans le cassetin aux apostrophes, éd. Horay, 2004, p. 36.

Pour d’autres anecdotes, sur les typos au xxe siècle, on peut lire : Isabelle Repiton et Pierre Cassen, « Touche pas au plomb ! » Mémoire des derniers typographes de la presse parisienne, Le Temps des Cerises, 2008. J’en publie un extrait dans mon billet Une femme parmi les typographes.