Cueilli chez lui, au réveil, par deux policiers, Bernard Cotte est conduit dans un lieu secret et ultramoderne, situé sous la préfecture de Police de Paris. Il est interrogé par le commissaire divisionnaire Andruet, équipé d’un ordinateur omniscient, Phébus.

— Vous avez fait de la politique, monsieur Cotte ?

— En règle générale, je vote socialiste, mais j’ai beaucoup admiré le général de Gaulle.

— Une sorte de socialo-gaullisme ?

— Si vous voulez.

— Pourtant vous avez milité à la C.G.T. ?

— Moi ? Jamais !

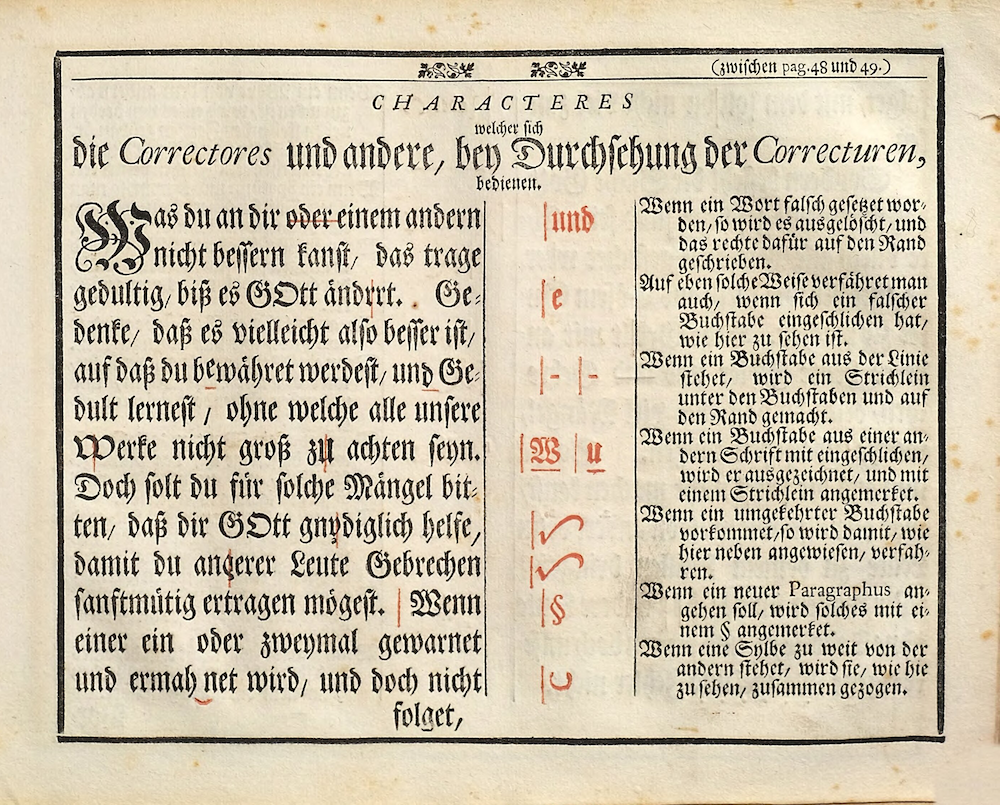

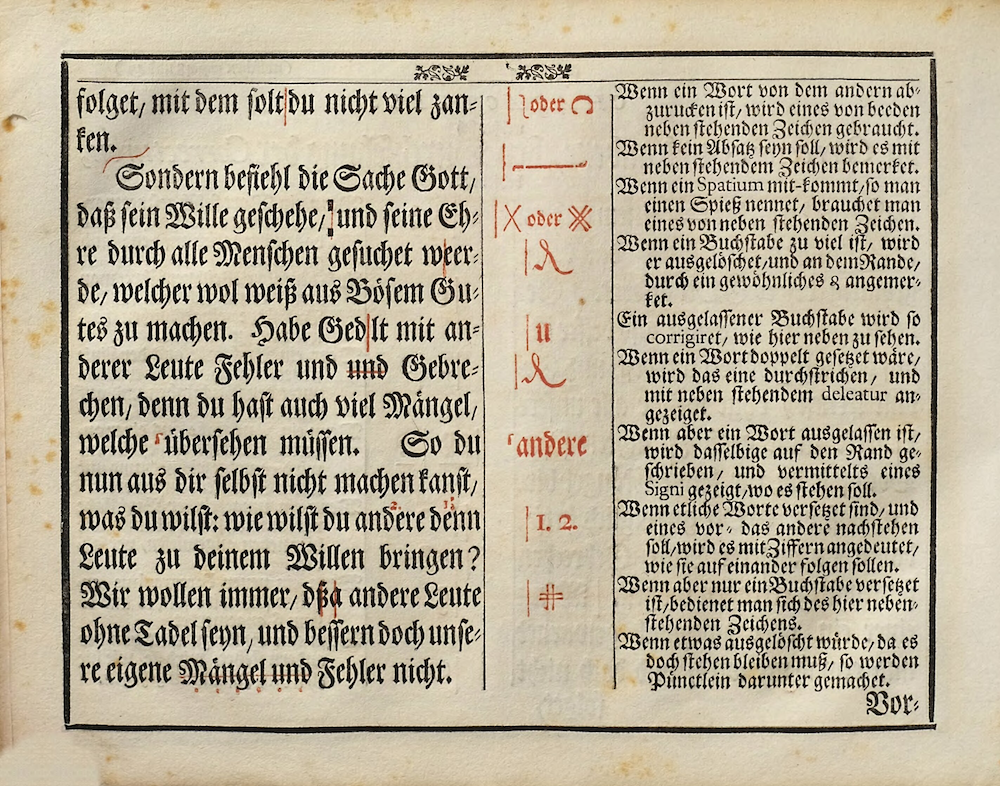

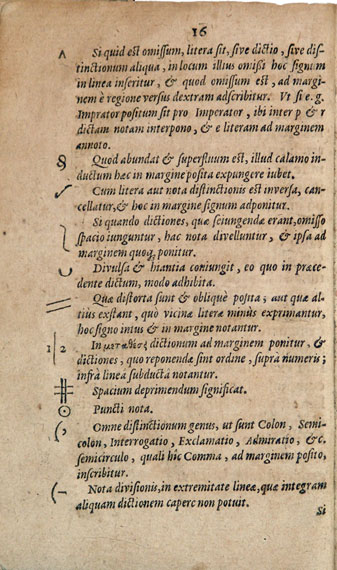

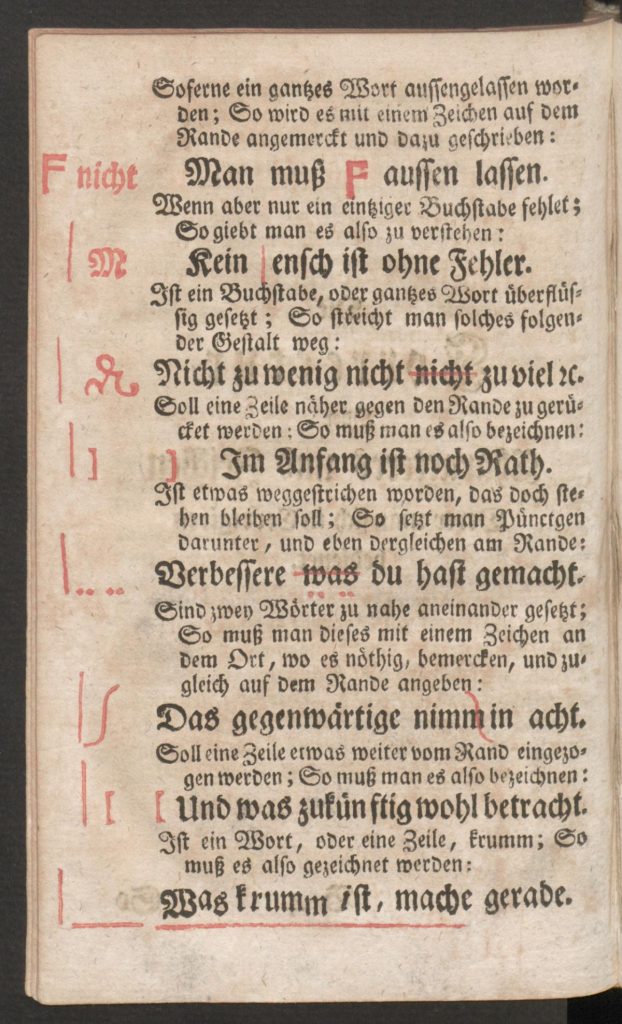

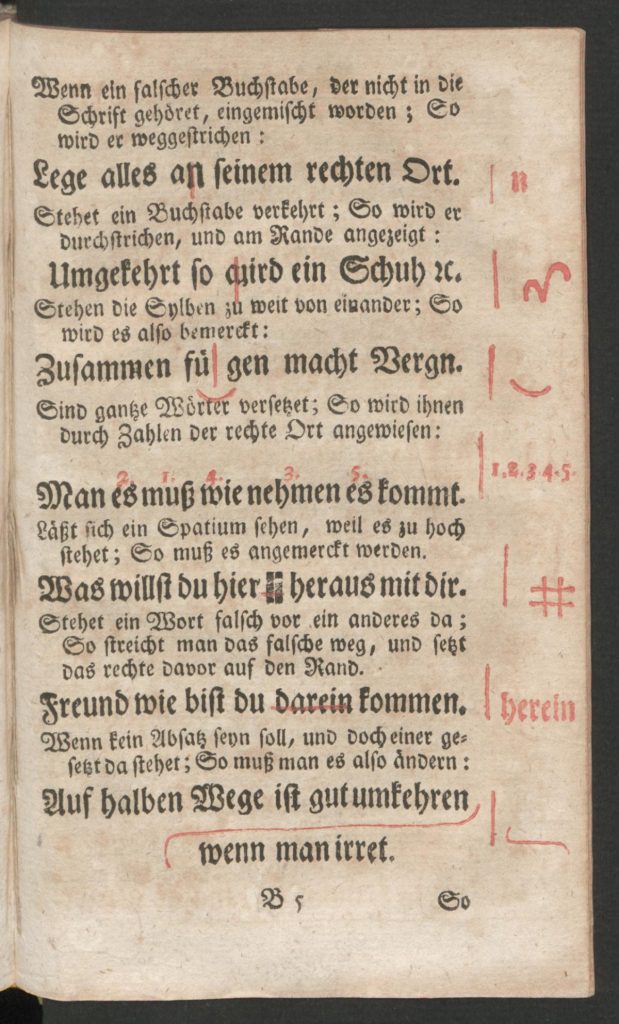

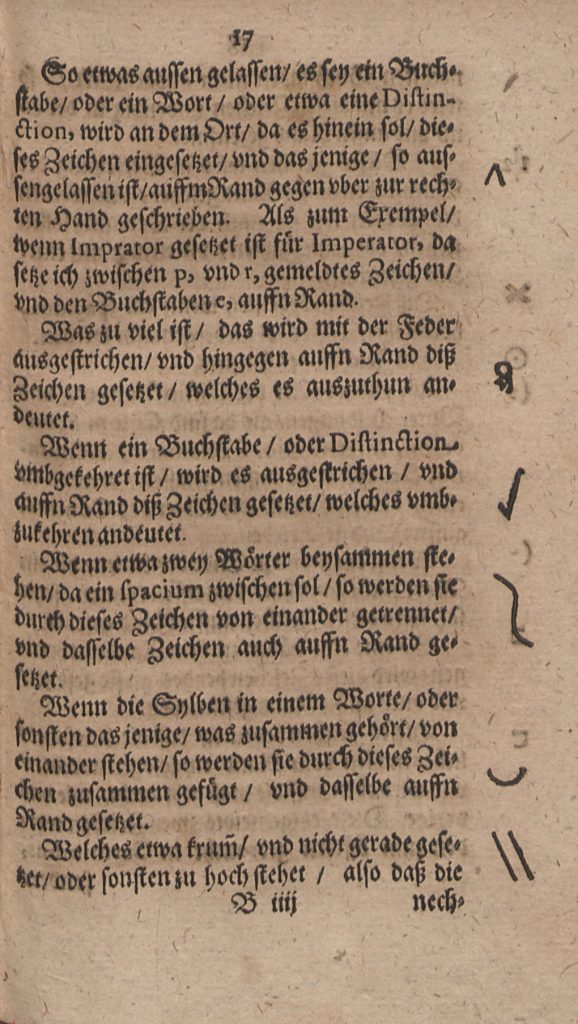

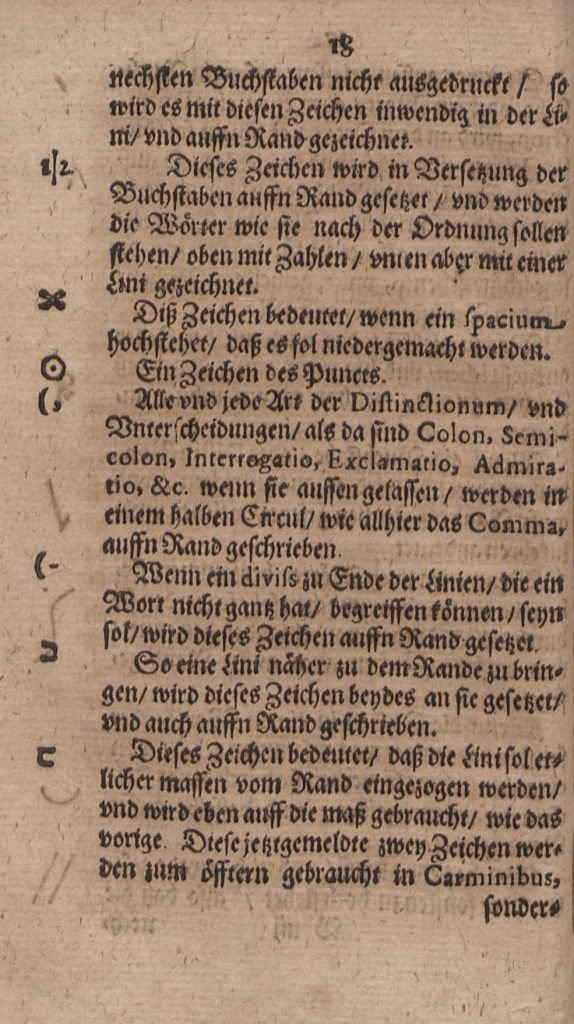

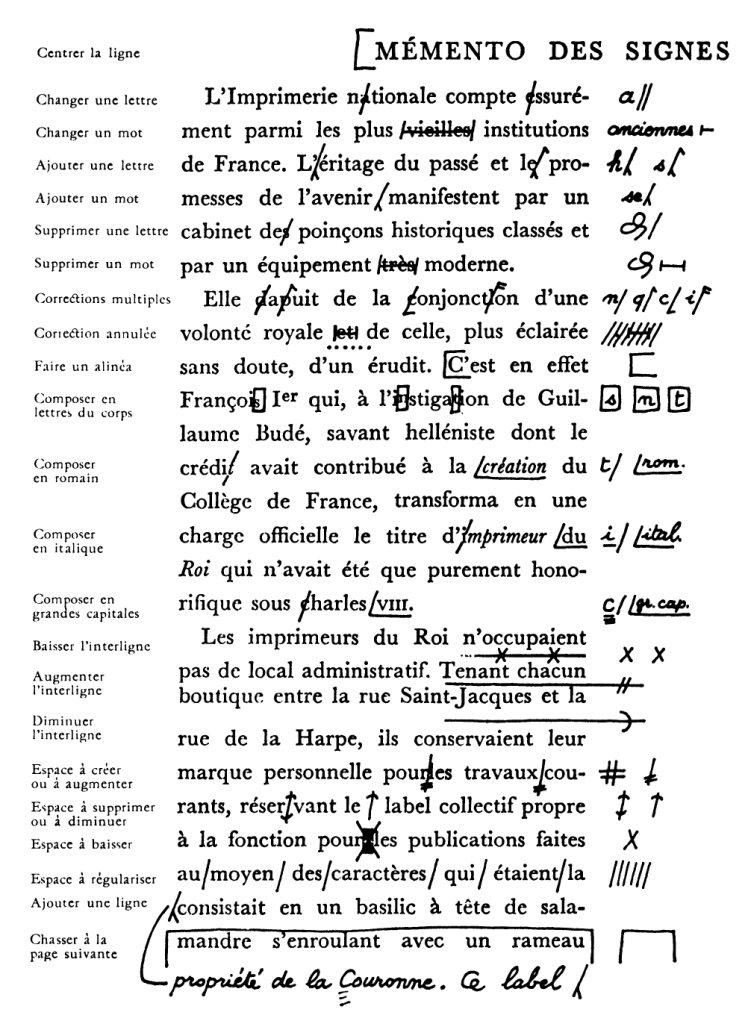

— Ce n’est pas beau de mentir. Phébus, s’il vous plaît, envoyez-nous le « Bulletin des correcteurs C.G.T. ». Merci. Qu’y voyons-nous dans le numéro du mois de mai 1967 ? Admissions : Bernard Cotte, parrains Stanislas Didot et Albert Labbé. C’est bien vous ce Bernard Cotte ?

— C’est bien moi, en effet.

— Alors ?

Alors et alors ! Comment lui expliquer que ce syndicat est surtout un bureau de placement et que je m’y étais inscrit sans même savoir qu’il était affilié à la C.G.T. parce qu’il n’est pas possible de travailler comme correcteur de presse, même dans un journal de droite, sans passer par lui. Je me suis un peu embrouillé dans mes explications. Andruet m’observait fixement en hochant la tête. À la fin il est venu à mon secours.

— Vous aviez oublié, peut-être ?

— Exactement.

— Vous oubliez beaucoup de choses, monsieur Cotte. D’abord que vous êtes juif, ensuite que vous avez milité pour les communistes.

— Je vous ai expliqué que je n’ai jamais milité. Je payais mes cotisations, c’était tout. […]

Je ne savais pas si je devais me réjouir ou m’inquiéter de la tournure que prenaient les événements. Côté politique j’étais blanc comme neige et quand je me disais socialiste, c’était plus par tradition familiale que par conviction profonde. Mais, à force de fouiner — je n’en revenais pas qu’il ait ressorti ce « Bulletin des correcteurs » pour le moins confidentiel —, Phébus était en train de me transformer en un redoutable agitateur révolutionnaire.

Walter Lewino [1924-2013], Notre-Dame des ordinateurs, Paris, Balland, « L’Instant romanesque », 1979, p. 61-63.