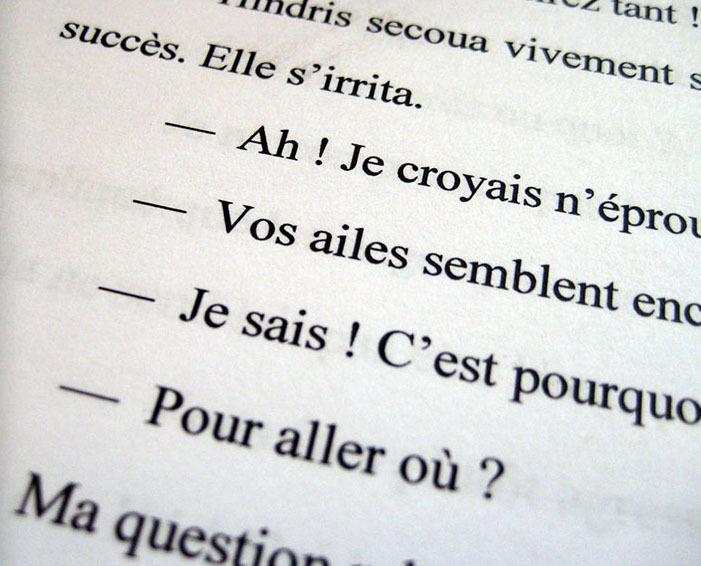

Non, il ne s’agit pas d’un des jurons du capitaine Haddock. Cet étrange adjectif, aujourd’hui inusité, signifie « écrit, imprimé d’un seul côté » et caractérisait la copie autrefois confiée au compositeur – ou « singe ».

Si l’on devait « préparer la copie » – anopisthographe, donc –, c’est parce que, aux origines de l’imprimerie, les manuscrits étaient souvent quasi illisibles et qu’une personne de l’atelier devait réécrire le texte lisiblement1.

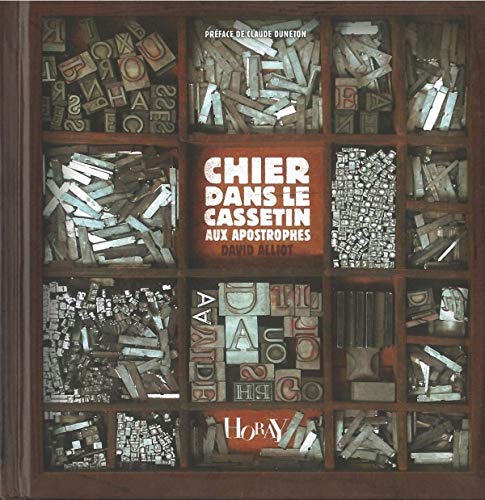

Deux découvertes tirées du livre de David Alliot Chier dans le cassetin aux apostrophes, qui recense 600 mots, termes et expressions de l’argot des métiers du livre, dont la plupart ont hélas disparu (éd. Horay, 2004, épuisé, comme souvent).

PS – En bon « astiqueur de virgules », j’ai corrigé ci-dessus l’orthographe du mot en y ajoutant un h, puisqu’il est composé de an-opistho-graphe (« qui n’est pas écrit à l’arrière »).