Dernièrement, j’ai reçu de LinkedIn des offres d’emploi de « correcteur/rice - monteur en installations sanitaires » et de « chef correcteur/rice boulanger ». Étonnant, non ? Cela m’a donné l’idée de revenir à la polysémie du mot correcteur.

Dès le début de mes recherches, il y a trois ans, j’ai été confronté au manque de pertinence des résultats renvoyés par Google, dû au fait que correcteur et correctrice sont à la fois des noms et des adjectifs. Ainsi, tout ce qui corrige est correcteur (correctif est plus rare). Verres, appareils, dispositifs divers (correcteur de tonalité, correcteur gazométrique, correcteur de posture, etc.) ou actions. Lancer le mot-clé correcteur renvoie donc des résultats liés à l’optique, à la chirurgie, à l’orthodontie, à la cosmétique, à la gymnastique, etc.

Il m’a fallu aussi éliminer des résultats les correcteurs d’examens (ou de copies, nouvelle polysémie, la copie étant, dans l’édition et l’imprimerie, le texte destiné à être saisi et traité en composition), ou examinateurs, « chargé[s] de corriger et de noter les devoirs relevant de [leur] spécialité » (TLF), tels les deux exemples avec lesquels j’ai commencé.

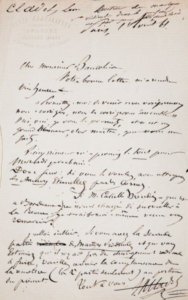

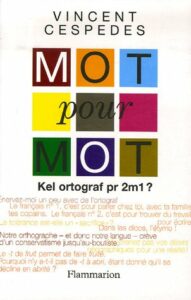

Il m’a fallu éliminer encore les produits blancs permettant d’effacer les fautes de frappe (photo ci-contre) et, surtout, les correcteurs orthographiques, logiciels installés dans nos ordinateurs et nos téléphones portables, et qui nous valent bien des mésaventures.

Mais, au fil de mes recherches, j’ai découvert d’autres correcteurs plus inattendus, dans l’histoire.

Ainsi, le correcteur désignait autrefois, dans les collèges, un employé chargé de fouetter les écoliers :

« De mon temps, le correcteur était encore un vivant souvenir, et la classique férule de cuir jouait avec honneur son terrible rôle. » — Balzac, Louis Lambert, 1832.

« La plupart de ces magistrats me rappellent toujours le collège où les correcteurs ont une cabane auprès des commodités, et n’en sortent que pour donner le fouet. » — Chamfort, Maximes et pensées, 1795.

« Toutes ses protestations furent inutiles ; le principal fut inflexible, et fit monter le correcteur. » — Jean-Baptiste-Joseph Champagnac (1796-1858).

Au bagne était aussi dit correcteur « l’homme, forçat ou geôlier administrant le fouet ; terme administratif » — Esnault, Notes compl. dict. Delesalle, 1947, cité par le TLF (voir aussi Bob : dictionnaire d’argot).

Une phrase de Remy de Gourmont (1858-1915) fait d’ailleurs le lien entre la correction littéraire et le châtiment :

« Nous n’avons jamais de textes absolument corrects, l’auteur même ayant souvent été le plus négligent des correcteurs, ayant été son propre bourreau, son propre saboteur. »

Dans l’histoire romaine, le correcteur était un « magistrat adjoint aux consulaires et aux présidents, pour concourir à l’administration des provinces » (Larousse).

Dans l’histoire religieuse, c’était un « supérieur [ou une supérieure] dans certains ordres monastiques tels que les minimes » (ibid.).

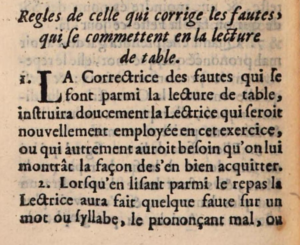

Toujours au couvent, j’ai trouvé un surprenant couple lectrice-correctrice, dans la règle de saint Augustin :

« 1. La Correctrice des fautes qui se font parmi la lecture de table, instruira doucement la Lectrice qui seroit nouvellement employée en cet exercice, ou qui autrement auroit besoin qu’on lui montrât la façon de s’en bien acquitter.

« 2. Lorsqu’en lisant parmi le repas la Lectrice aura fait quelque faute sur un mot ou syllabe, le prononçant mal, ou prennant l’un pour l’autre & ne se corrigera sur le champ dira modestement, repetés, & en cas que la Lectrice en le repetans ne le dit comme il faut, la Correctrice corrigera tout haut le mot, où se trouve la faute.

« 3. Si neanmoins la Lectrice se troubloit, ou se trouvoit confuse ou affligée, se voyant souvent & tout à coup reprise pour des fautes legeres, la Correctrice en pourra laisser une partie des moindres sans correction en public, & l’en avertira après en particulier charitablement, moyennent que ceci s’approuve par la Supérieure1. »

Avant les officiers de la Cour des comptes, nous avions les correcteurs des comptes. On pouvait « acheter un office de correcteur en la chambre des comptes de Paris ».

Le bureau des correcteurs des comptes s’appelait la correction (porter un compte à la correction), de même que le bureau des correcteurs d’un journal peut être appelé la correction (employer dans ce sens le mot cassetin relève du jargon des correcteurs professionnels).

Mais toute « action de corriger, de changer en mieux, de ramener à la règle » (Robert) est une correction. On ne corrige donc pas seulement les textes, mais aussi les défauts, les vices, les abus, les mœurs, les habitudes, etc.

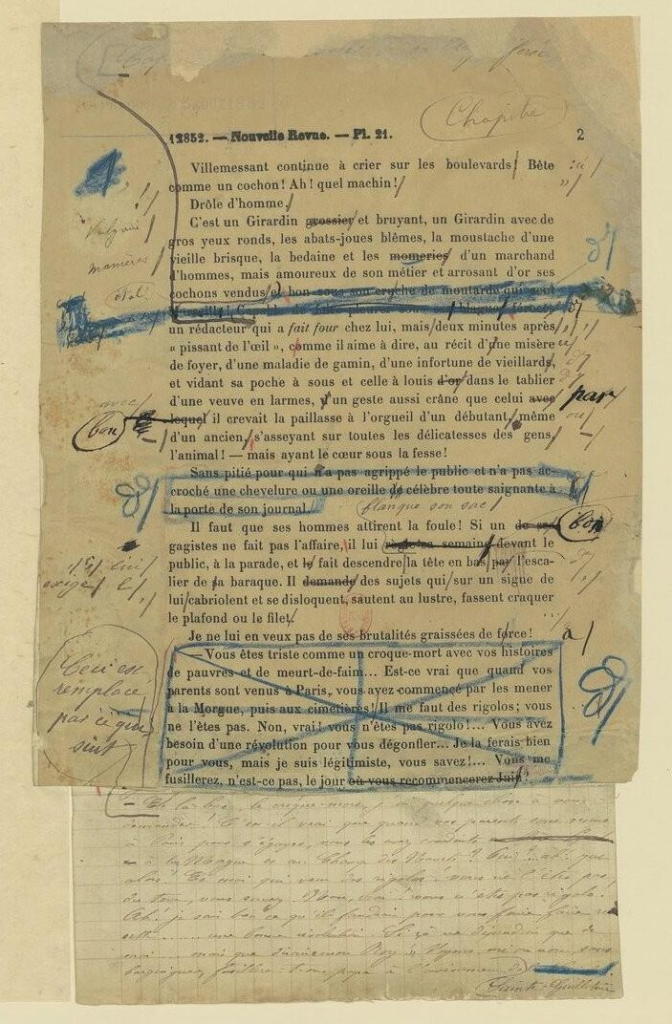

Les remaniements qu’apporte un auteur à son texte sont aussi des corrections.

« Rien n’est plus propre à former le goût que de démêler, dans les corrections d’un grand écrivain, le motif des arrêts qu’il a prononcés contre lui-même. » — D’Alembert, Éloges, Despréaux.

Je n’ai pas besoin de présenter les maisons de correction, ni de préciser ce que recevoir, mériter, subir une correction peut signifier.

La correction, c’est enfin, en littérature et dans les beaux-arts, la « qualité de ce qui est correct, pureté, absence de fautes ou d’écarts » :

« […] correction grammaticale. correction du style. correction du dessin. Les Anglais n’étaient pas encore parvenus, du temps de Waller, à écrire avec correction. (Volt.) Ce qui constitue une lettre bien écrite ne consiste pas seulement dans la correction du style. (Moncrif.) La correction consiste dans l’observation scrupuleuse des règles de la grammaire et des usages de la langue. (Beauzée.) Il y a dans le style des qualités qui tiennent à la vérité du sentiment, il y en a qui dépendent de la correction grammaticale. (Mme de Staël.) La correction semble de la pédanteterie [sic], et bientôt le style littéraire aura besoin de commentateurs. (Th. Gaut.) » — Larousse.

On devine qu’il faut rejeter à la mer beaucoup de poissons quand on part à la pêche au correcteur.

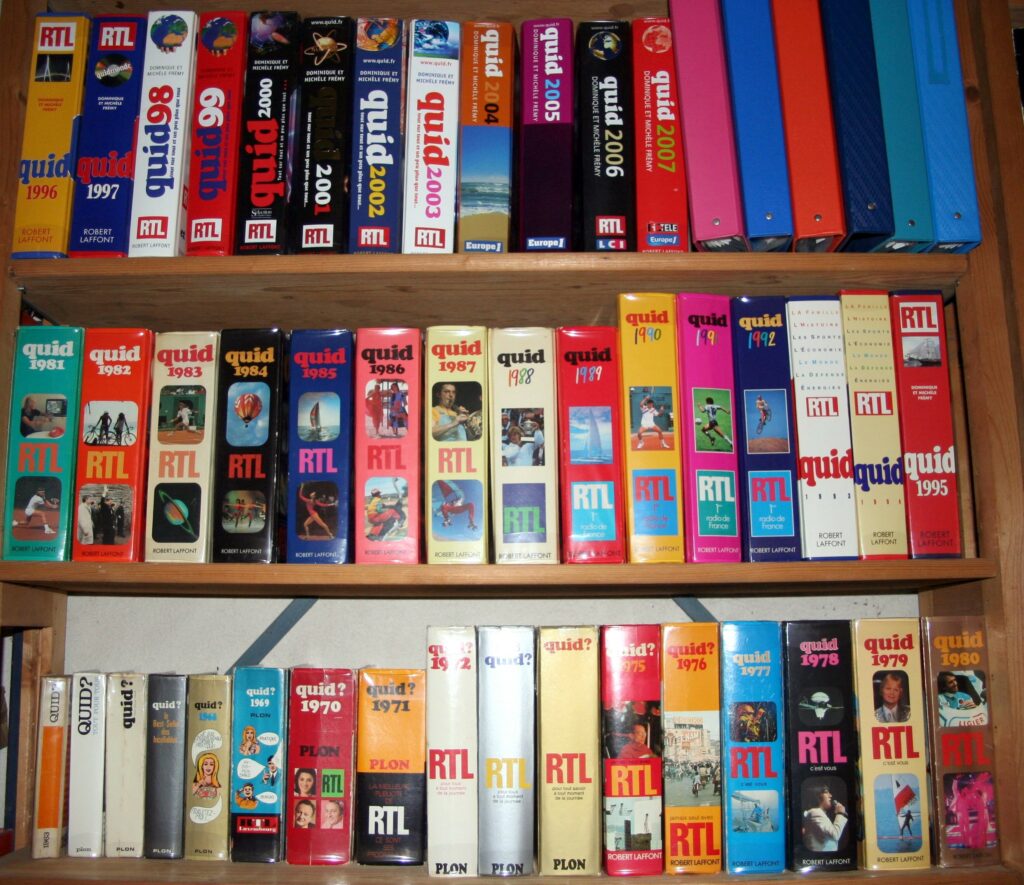

NB — Les mentions du Larousse font référence à Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du xixe siècle, 1866-1877.