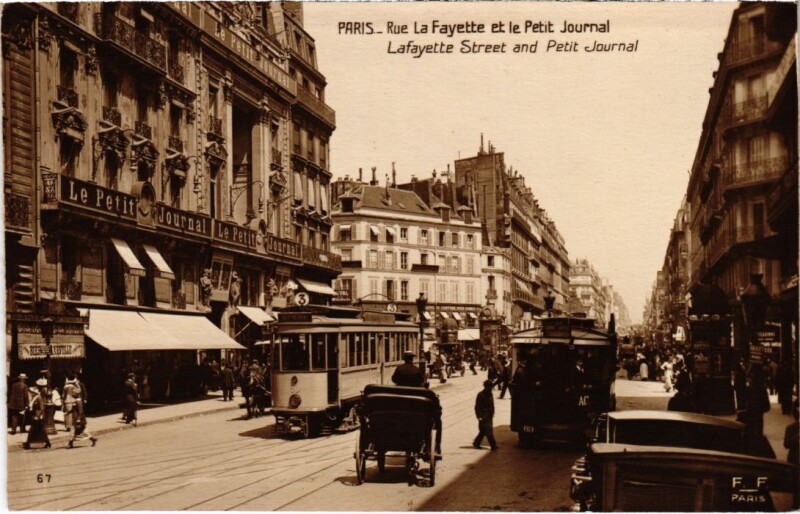

Dans un essai philosophique des années 1940, de l’auteur marxiste Pierre Naville (1904-1993), la première partie prend la forme d’un dialogue entre deux correcteurs de presse, l’auteur et son collègue M. Les quelques phrases d’introduction font percevoir l’ambiance de leur petit bureau, à proximité des machines à composer.

« Nous finissions de corriger des épreuves dans un de ces petits locaux insalubres mis à la disposition des sphinx qui, silencieusement, épouillent des textes tout chauds sortis de la linotype. Le crayon s’abattait de temps en temps sur la grande feuille humide, et nous corrigions tous deux des journaux différents. Nos pensées et nos langues suivaient aussi des cours différents. À côté le cliquetis des linotypes se mêlait au ronflement des machines, dans un vacarme saturnien. Les lèvres de mon voisin remuaient doucement, balbutiaient parfois, suivaient le texte, l’œil sautillant d’un bout à l’autre de la ligne, cassant par le menu un fil insaisissable qu’il ne perdait jamais de vue. J’avais terminé ma propre tâche, ma morasse était partie rejoindre le compositeur, et je suivais avec assez d’attention le murmure indistinct qui trahissait devant moi le travail du correcteur d’imprimerie. Je fumais.

« Il était un collègue de longue date, curieux des écrits qu’il lisait professionnellement. Je le savais banalement joueur de cartes, philosophe par moralité, mal marié, quoi encore ? Actif, remuant, ni démocrate ni ouvrier, un peu l’un et l’autre, inquiet de bien des choses. Il rejetait les livres et les journaux avec autant de vivacité qu’il avait d’appétit à les lire… Il avait été soldat, étudiant autodidacte, et la correction d’imprimerie lui avait enseigné la modestie : tant de bêtise scrutée à la loupe !

« Ses lèvres continuaient imperceptiblement de s’agiter. Notre demi-silence était plein de pensées, comme une éclaircie dans l’orage déferlant des machines. […]

« Il posa bientôt son crayon. La feuille humide s’envola. […]

« M… faisait profession de solitude, et ne s’en cachait pas. Cela ne l’empêchait pas de vivre aussi honnêtement qu’un autre, c’est-à-dire d’attacher autant d’importance qu’il faut aux différences… Mais il n’avait jamais pu prendre complètement son parti de sa singularité (ou de ce qu’il pensait tel) et je crois bien que ce trait était souligné par son état de correcteur d’imprimerie, qui dispose à l’amitié avec l’écriture plutôt qu’avec les hommes. Il n’y a pas de femmes parmi nous. Il avait pris goût à cette familiarité des caractères fraîchement imprimés, cette pensée en combustion qui refroidit lentement au sortir des matrices. […]

• • •

« C’est à ce moment qu’on nous apporta de nouvelles morasses. Nous reprîmes nos crayons, et nos yeux coururent de gauche à droite, par petits sauts, pointant soudain la faute. Les linotypes continuaient […], dans le cliquetis confus des matrices de cuivre et des lames de plomb brûlant. »

Pierre Naville, Les Conditions de la liberté, éd. du Sagittaire, 1947, p. 13-15 et 53.