« Le logiciel Word affiche : “espaces non compris”. Espace est un mot féminin, c’est le comble pour un correcteur orthographique. » C’est, en substance, ce que je lis dans les publications en ligne de nombre de confrères.

Certes, espace est bien, traditionnellement, un substantif féminin en typographie, mais Word est un logiciel tous publics, pas un outil réservé aux spécialistes. Je comprends que Microsoft ait choisi le genre le plus courant.

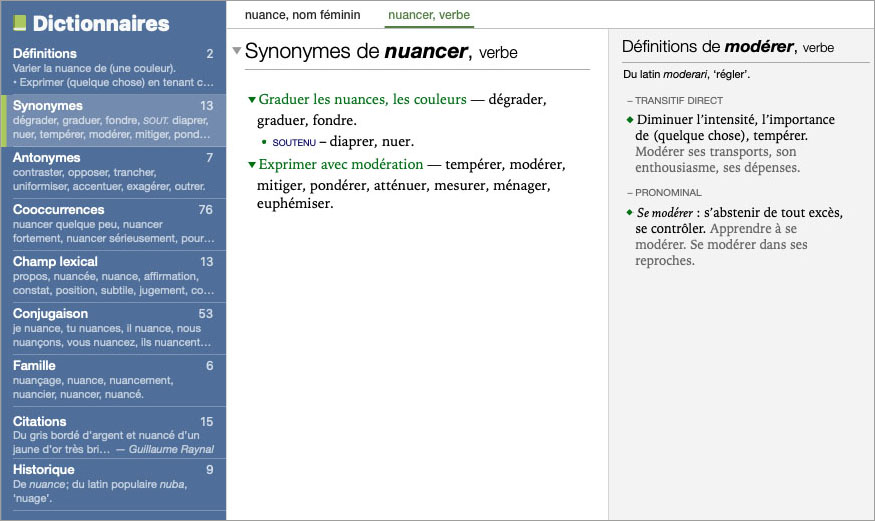

Voir ce qu’en dit Antidote :

En typographie, le mot espace est généralement féminin, particulièrement quand il désigne la lamelle qu’on intercalait entre les caractères de plomb, de façon que les mots à imprimer soient séparés les uns des autres. Il y avait plusieurs variétés d’espaces, selon leur chasse (largeur) : espace fine, espace forte, espace moyenne, etc. De plus, par métonymie, les typographes emploient souvent espace au féminin pour désigner le blanc obtenu entre les mots imprimés sur le papier, même si les techniques modernes d’impression ne font plus appel aux lamelles, mais à des caractères numériques, pour lesquels on a repris certaines anciennes appellations, comme espace fine. Cela dit, dans le langage courant, il n’est pas incorrect de donner le genre masculin à espace dans le sens général d’« intervalle entre deux mots », puisqu’un des sens génériques du mot masculin un espace est celui d’« intervalle entre deux objets ».

De même, on trouve dans Le Grand Robert , à l’entrée espace n. m., cette phrase : « L’espace entre deux mots est produit par une espace. »

Dans le dictionnaire de l’Académie : « En écrivant, il faut ménager entre les mots un espace suffisant. »

Sa 8e édition (1935) précisait encore : « En termes de Typographie, il désigne des Petites pièces de fonte, plus basses que la lettre, qui ne marquent point sur le papier, et qui servent à séparer les mots l’un de l’autre. Dans ce sens il est féminin. »

Enfin, dans le TLFI, on peut lire cette citation : « Les caractères [des Contes de Perrault] sont ceux du xviie siècle […] il y a de l’espace et un espace égal entre les mots, l’air y circule à travers avec une sorte d’aisance » (Sainte-Beuve, Nouv. lundis, t. 1, 1863-69, p. 297).

À l’ère de la publication entièrement informatisée, l’attachement au genre féminin pour espace est un choix discutable. L’usage tranchera.

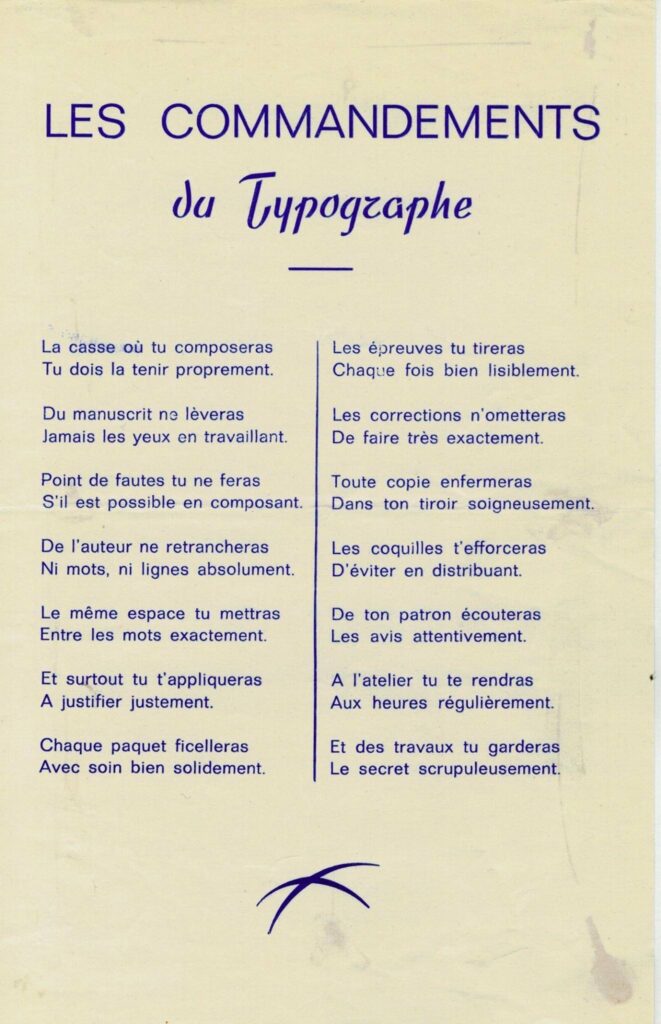

PS – Dans un document de 1965, diffusé dans un tweet par le syndicat Correcteurs CGT, je lis : « Le même espace tu mettras / Entre les mots exactement. » Tiens, donc ! D’après une coupure de presse publiée par le blog BiblioMag, ce texte remonterait au milieu du xixe siècle, toujours avec « le même espace ». Voilà qui confirme les sources précédentes : même en typographie, le mot espace n’est féminin que lorsqu’il désigne le caractère. L’espace (le blanc) entre les mots reste masculin.