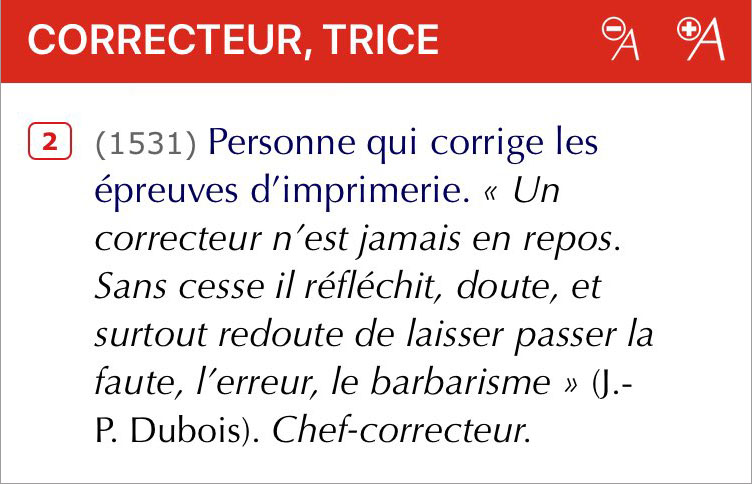

La phrase que j’ai choisi de mettre en exergue à mon site, je l’ai extraite du Petit Robert.

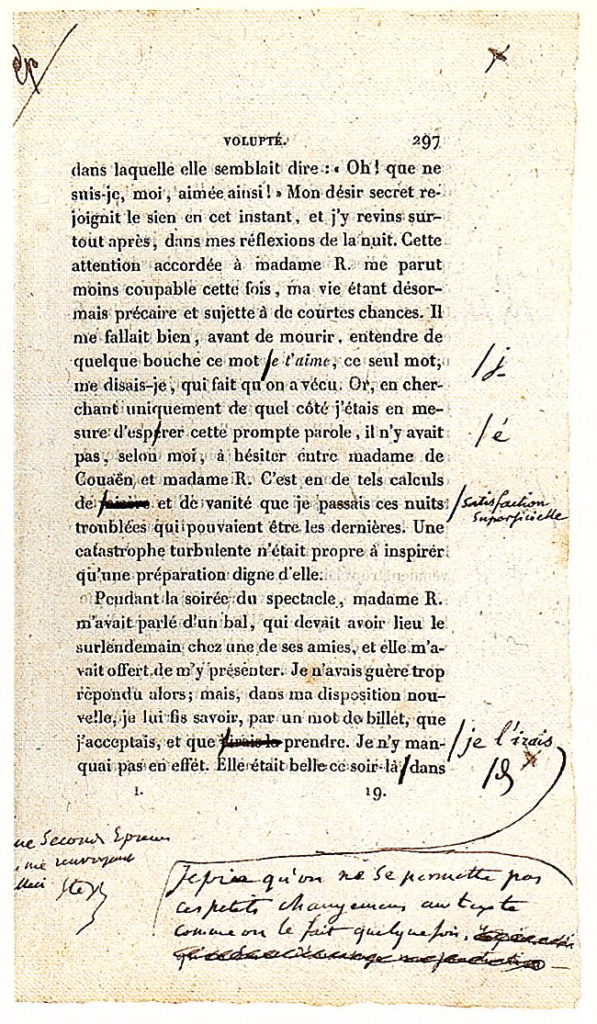

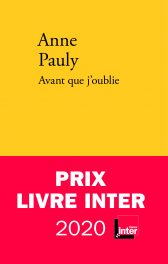

La source de cette citation est un roman de Jean-Paul Dubois, Une vie française (éd. de l’Olivier, 2004). La mère du narrateur, Claire Blick, y est correctrice de presse. S’il est peu question du métier dans le roman, la page 23 fait exception. La voici.

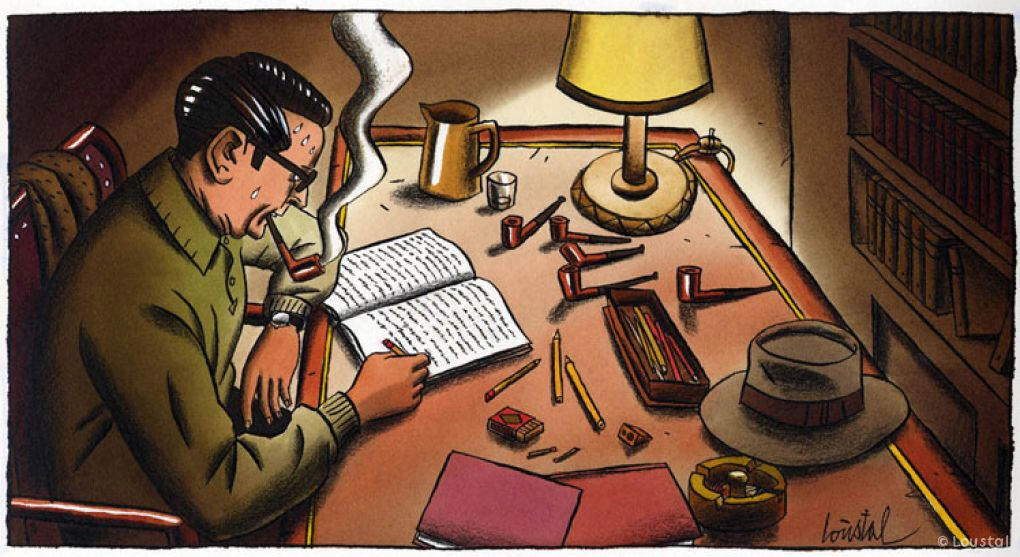

Claire, ma mère, ne parlait guère de son métier de correctrice. Elle m’avait sommairement expliqué une fois pour toutes que son travail consistait à corriger les fautes d’orthographe et de langue commises par des journalistes et des auteurs peu regardants sur l’usage des subjonctifs ou les accords des participes passés. On pourrait croire qu’il s’agit là d’une tâche relativement paisible, répétitive, et tout cas peu anxiogène. C’est exactement le contraire. Un correcteur n’est jamais en repos. Sans cesse il réfléchit, doute, et surtout redoute de laisser passer la faute, l’erreur, le barbarisme. L’esprit de ma mère n’était jamais en repos tant elle éprouvait le besoin, à tout heure, de vérifier dans un monceau de livres traitant des particularismes du français1, le bon usage d’une règle ou le bien-fondé de l’une de ses interventions. Un correcteur, disait-elle, est une sorte de filet chargé de retenir les impuretés de la langue. Plus son attention et son exigence étaient grandes, plus les mailles se resserraient. Mais Claire Blick ne se satisfaisait jamais de ses plus grosses prises. En revanche, elle était obsédée par ces fautes minuscules, ce krill d’incorrections qui, sans cesse, se faufilait sans ses filets. Il était fréquent que ma mère se lève de table en plein repas du soir pour aller consulter l’un de ses encyclopédies ou un ouvrage spécialisé, et cela dans l’unique but d’éliminer un doute ou bien d’apaiser une bouffée d’angoisse. Ce comportement n’était pas spécifique au caractère de ma mère. La plupart des correcteurs développent ce genre d’obsession vérificatrice et adoptent des comportements compulsifs générés par la nature même de leur travail. La quête permanente de la perfection et de la pureté est la maladie professionnelle du réviseur.

Je me reconnais assez dans ce portrait. Et vous ?