En 1958, sur fond de guerre d’Algérie, Manuel Bixio, jeune libraire parisien, décide de devenir éditeur. Ne connaissant rien à l’imprimerie, il se rend chez Felipe Gral, dit « F G », qui tient un petit atelier de typographie dans un passage du Marais…

« Il accepte volontiers de donner à Manuel, non des conseils, mais des indications élémentaires sur la manière dont il faut s’y prendre pour imprimer des livres. La leçon ne dure pas plus d’un quart d’heure. Il débite très vite quelques généralités sur le plomb et l’offset, qualifiant le premier de noble et de tyrannique, le second de cochonnerie de l’avenir. Il montre ses casses, plonge les mains dans les tiroirs et joue avec les caractères : il parle de l’œil et de la graisse. Manuel ne sait pas encore, mais il va apprendre, ce qu’est le plaisir, parfois même le trouble charnel que procure le contact du plomb, son poids, sa douceur, quand il se réchauffe comme un corps vivant et pourtant résistant sous la paume : quand son toucher, insensiblement, devient caresse. F G lui montre des formes, prêtes au tirage, des lignes de linotypie, qu’il a fait composer à façon pour des livres trop importants dont il ne pouvait assurer seul la composition. Manuel ne sait pas encore, mais il va apprendre, ce qu’est une linotype, cette énorme machine à écrire aux touches innombrables larges comme des dominos, cet orgue de l’écriture où le plomb en fusion circule comme l’air dans les tuyaux de l’instrument de musique pour tomber en lignes brûlantes dans un bruit bref et déchirant d’arc électrique. Il ne sait pas encore que le bon linotypiste, comme l’organiste, connaît des moments de maîtrise et de plénitude, une jouissance incommunicable, qui l’élèvent au-dessus du commun et le rendent, pour le reste du temps, fermé, indulgent et souverain. »

François Maspero, Le Figuier, éd. du Seuil, 1988, p. 55.

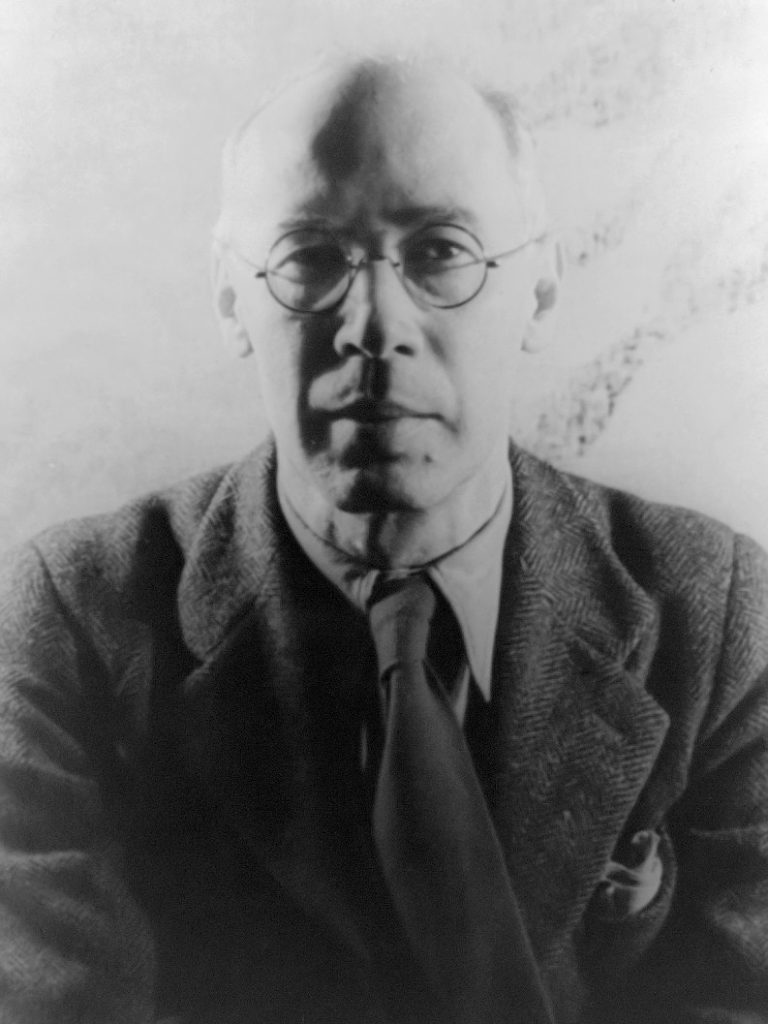

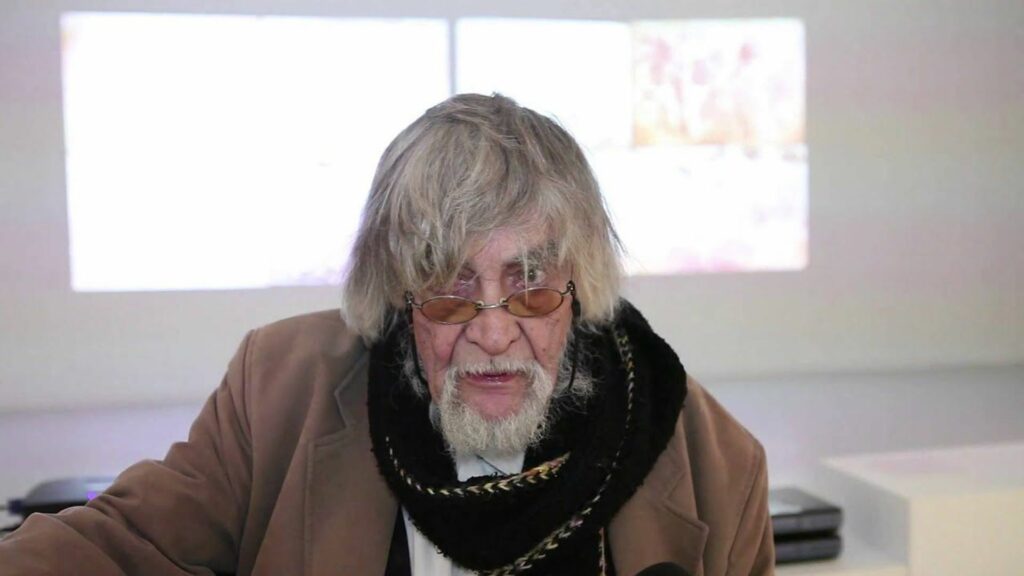

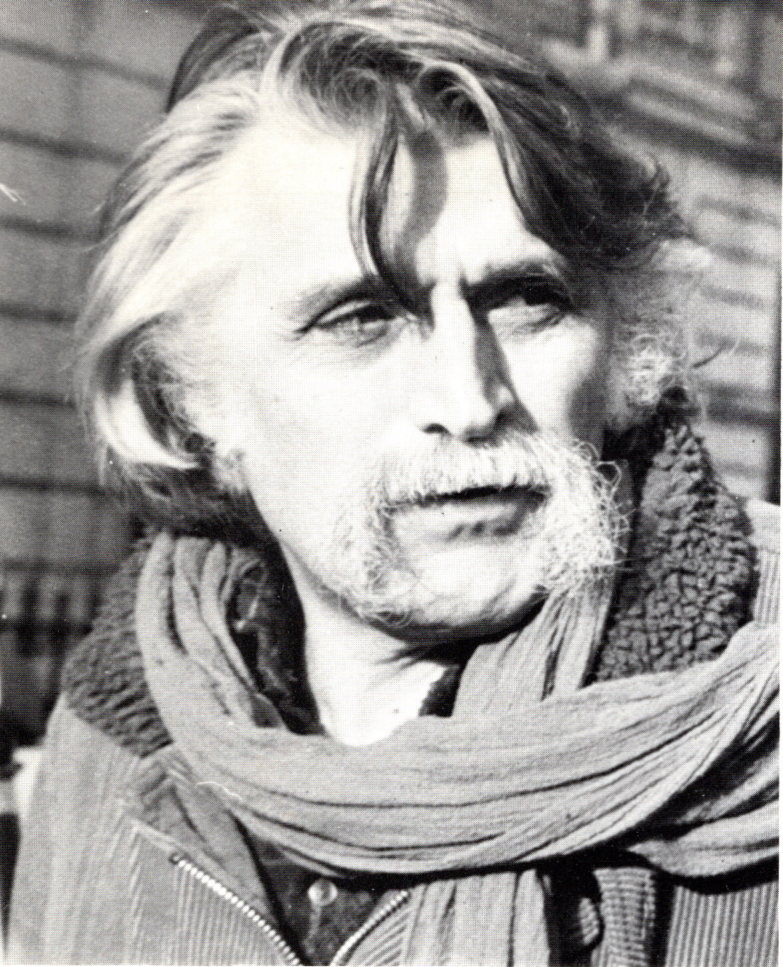

PS — Sous le personnage de Felipe Gral se cache Guy Lévis Mano (1904-1980), poète, traducteur, typographe, qui fut éditeur de poésie sous le sigle GLM, dans son atelier de la rue Huyghens, à Paris.