Des tablettes sumériennes à Google Books. L’Histoire du livre et de l’édition qu’a fait paraître Yann Sordet en mars dernier a été pour moi le « gros roman » de l’été. Cette vaste synthèse des travaux les plus récents est à la fois richement documentée, clairement exposée et remarquablement organisée. On peut la lire in extenso, comme je l’ai fait – et c’est passionnant de bout en bout –, ou y puiser des renseignements sur un thème particulier, car elle est assortie d’une table des matières détaillée et d’un index des noms de personnes, de collectivités, de lieux, et des titres.

Sur le sujet que je traite dans ce blog, le métier de correcteur et son histoire, sans surprise je n’y ai pas trouvé grand-chose. L’auteur pouvait difficilement traiter dans ses 800 pages ce qui n’est qu’effleuré dans les quatre gros volumes de l’Histoire de l’édition française, de Roger Chartier et Henri-Jean Martin (Fayard, 1983-1986, dont je parlerai dans un prochain article). Si la correction, étape fondamentale de la vie du livre, n’est pas passée sous silence, elle n’est pas non plus détaillée. Conformément à son titre, cet ouvrage est une histoire du livre, non une histoire des hommes du livre. Comme le dit Robert Darnton dans sa postface, « c’est la vision large, développée à travers la longue durée, qui caractérise ce volume ». Nous n’entrons jamais dans la vie d’un atelier.

On devine cependant que le métier a bien changé depuis l’époque de la composition au plomb, « un contexte de production où, en plus des risques ordinaires de l’inattention humaine (que connaissait déjà le copiste), le dispositif technique ajoutait des facteurs d’erreurs (interversion de lignes, renversement de caractère, mauvaise succession des pages liée à une erreur d’imposition…) » (p. 193).

Contribuant dans l’ombre à la qualité des ouvrages imprimés, les correcteurs répondent à l’exigence formulée par Érasme dès 1505, pour qui, nous dit Yann Sordet, « la perfection du texte écrit est une des ambitions les plus hautes ; elle impose une vigilance d’autant plus exigeante que “l’imprimerie […] répand aussitôt une faute unique en mille exemplaires” » (p. 290).

Assurément, nos ancêtres ont participé, au moins par la pratique, à la normalisation de la langue française et des usages typographiques, mais ils sont bien peu nombreux à avoir laissé témoignage de leur vie professionnelle ou à avoir couché sur le papier leurs réflexions sur le métier, à la notable exception de Jérôme Hornschuch (1608, lire mon article) et de Louis-Emmanuel Brossard (Le Correcteur typographe, 1924-1934, article à venir).

Quoi qu’il en soit, le récit des étapes ayant conduit au livre, et à l’imprimé en général, tel que nous le connaissons aujourd’hui – et sur lequel le correcteur continue d’intervenir – est très intéressant à suivre. Récit d’une succession d’inventions : l’écriture, ses différents supports et formes jusqu’au codex en papier, l’imprimerie par Gutenberg, bien sûr, mais aussi les caractères romains puis italiques, les lettres accentuées, la cédille et l’apostrophe, le découpage du texte et les signes de ponctuation, etc.

Parmi ces éléments figurent les règles typographiques : elles sont évoquées très tard dans l’ouvrage, dans un paragraphe sur la « chaîne graphique » (p. 635).

Sous l’ancien régime typographique, les choix de composition et de mise en page (alternance des casses, signes de ponctuation, gestion des blancs et des coupures de lignes, etc.) étaient très largement fixés au sein des ateliers, même si des usages s’étaient imposés de manière coutumière, avec des particularités ou des tendances propres à certains espaces géolinguistiques. L’idée d’un code typographique général est apparue au xixe siècle et a trouvé son premier lieu d’expression dans les manuels de composition, comme celui du correcteur Antoine Frey, paru en 1835 au sein de la collection des manuels encyclopédiques Roret, et qui a été largement diffusé et réédité. En 1889, Hachette avait publié ses Règles typographiques généralement suivies et adoptées pour les publications de la Librairie Hachette. En 1928, pour la première fois paraît un ouvrage délibérément collectif, qui tend vers la norme du fait de l’adhésion de plusieurs professionnels à son contenu : c’est le Code typographique, édité par une « société amicale des directeurs, protes et correcteurs d’imprimerie », désormais régulièrement actualisé, et dont la publication sera prise en charge par les associations professionnelles [la 18e édition, dernière à ce jour, publiée par la Fédération de la communication, CFE-CGC, date de 1997]. Un guide complémentaire s’impose dans le secteur, le Lexique des règles typographiques en usage à l’Imprimerie nationale, publié pour la première fois en 1971 et qui a déjà connu cinq éditions.

Réimprimée en 2017, cette dernière référence n’a cependant pas été revue depuis 2002 et je doute que cette tâche soit une priorité du groupe industriel (IN Groupe) qu’est devenue l’Imprimerie nationale dans les années 1990 car, comme le précise Yann Sordet :

[…] entre 2003 et 2005, les difficultés financières, aggravées par la disparition du marché de l’annuaire des PTT, la contraignent à céder la plupart de ses sites, à réduire sa masse salariale par des plans sociaux, et à resserrer drastiquement son activité aux seuls documents dont la production est entourée de mesures particulières de sécurité.

Quant au patrimoine « vivant et matériel » de l’Imprimerie nationale, il est désormais conservé par l’Atelier du livre d’art et de l’estampe, dans le nord de la France.

Dans ce remarquable ouvrage, le correcteur apprendra aussi beaucoup des progrès techniques qui ont mené de la séquence de l’ancien régime typographique (préparation de la copie, composition, imposition, impression, éventuellement reliure) à la chaîne graphique actuelle, où le remplacement du plomb par le clavier a partiellement – mais substantiellement – modifié la nature de son travail. Sans parler des mutations de l’édition, auxquelles Yann Sordet consacre de nombreuses pages tout aussi captivantes.

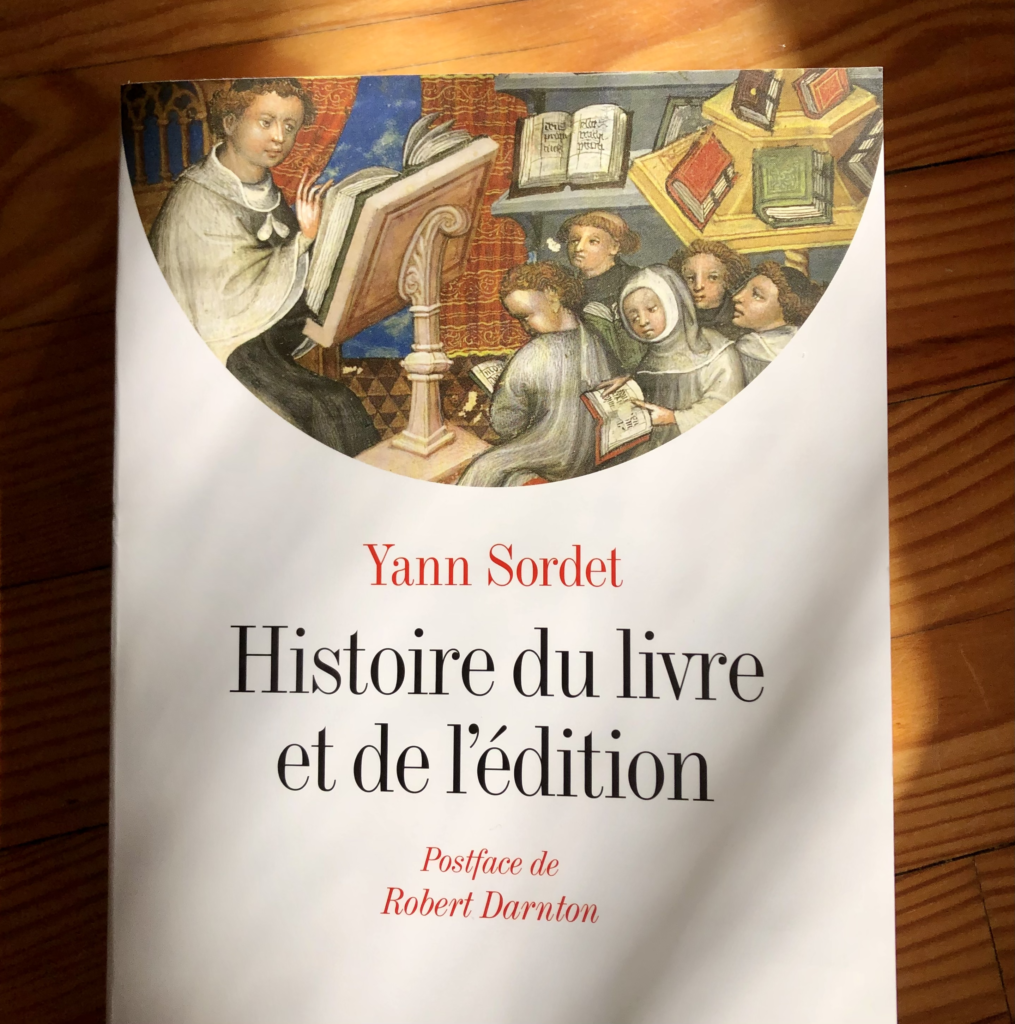

Yann Sordet, Histoire du livre et de l’édition, Albin Michel, 2021, 800 pages.