Je cite, ci-dessous, trois longs extraits d’Histoire d’un livre (1857), petit ouvrage signé de Jean-Bernard Mary-Lafon, historien, linguiste et dramaturge français (1810-1884). L’auteur se propose de démontrer, à un certain Jean Duval, ancien procureur, et à ses six fils, dont l’un souhaite devenir auteur, que rien n’est plus beau ni plus utile que la carrière d’homme de lettres. Du désir d’être publié à la mise en vente du livre, en passant par les divers ateliers de l’imprimerie, se déroule un aimable récit, volontairement décousu, mêlé de références puisées dans divers ouvrages, dont les Études pratiques et littéraires sur la typographie publiées vingt ans plus tôt par l’imprimeur Georges-Adrien Crapelet. Il y est bien sûr question des correcteurs, notamment à travers deux anecdotes historiques que Mary-Lafon se délecte à raconter…

Une visite de l’ancienne imprimerie de Plantin, à Anvers

« […] je vous peindrai mal l’impression profonde que je rapportai d’une visite faite, en compagnie d’un linguiste célèbre, dans l’ancienne imprimerie de Plantin, à Anvers. C’était le 3 mai 18361 ; le soleil faisait jaillir à travers la brume matinale ces doux rayons d’or qu’aimait tant Rubens. J’attendais depuis une heure avec mon collègue sur la place Vendredi, lorsqu’un homme de bonnes manières, que je sus depuis être un descendant de Plantin, par les femmes, nous introduisit dans le vieil édifice. L’atelier, construit en 1554, est plein de débris poudreux, que nous considérions comme autant de reliques. Il y a là deux presses du temps, cinquante à soixante composteurs en bois, de vieilles galées, des manches de pointes, un trépied et une chaise en bois tors. Nous passâmes ensuite dans le bureau de Plantin, dont les registres et les livres de comptes et d’affaires sont encore rangés sur les tablettes, comme s’il venait de sortir. À côté s’ouvre le cabinet des correcteurs.

Figurez-vous une assez grande pièce, tendue en cuir doré, avec de ces beaux dessins de la Renaissance, à peine effacés par le temps. Le jour y est superbe, et tout a si fidèlement gardé le cachet du passé qu’en m’approchant du bureau, et fermant les yeux, il me sembla que j’étais derrière Juste Lipse2, courbé sur les épreuves, et que j’entendais ce bon, ce digne Corneille Kilian3, le phénix des correcteurs morts et vivants, murmurer, en se frottant les mains, cette petite satire que je vous traduis du latin :

Nous corrigeons des livres les erreurs,

Et nous notons les fautes des auteurs ;

Mais un brouillon, que la fureur d’écrire

Pour nos péchés dans les lettres attire,

De ce bel art faisant un vil métier,

Souille la plume et tache le papier.

Loin de lécher son ourson, il s’empresse

De le jeter dans les bras de la presse ;

Et si l’on rit de son avortement,

Voilà ce sot de furie écumant.

Tout aussitôt il s’en prend pour excuse

Au correcteur : c’est lui seul qu’il accuse.

— Eh ! mon ami ! laisse le correcteur

Débarbouiller les marmots de l’auteur !

C’est bien assez que ce pauvre homme-lige

Soit l’ennemi de tous ceux qu’il corrige !…

De ce cabinet, où Corneille Kilian expurgea des épreuves pendant cinquante ans, ce qui suffit, et au delà, pour faire pardonner sa boutade en vers latins contre les brouillons du temps, on nous fit passer dans la salle des ornements typographiques. […] » (p. 47-49)

Récriminations éternelles des auteurs

« La correction des épreuves est à l’imprimerie ce que l’âme est au corps, ce que la vue est à l’homme. Un fou et un aveugle, en effet, peuvent seuls donner l’idée d’une épreuve corrigée imparfaitement ou sans intelligence. Suivez-moi dans le cabinet relégué au fond de l’imprimerie, et regardez discrètement. Un enfant de Paris, à mine éveillée et mutine sous son tricorne de papier, est là, debout, lisant la copie à haute voix, tandis que le correcteur, courbé, à son bureau, sur l’épreuve, suit attentivement et l’arrête pour noter chaque faute.

Si vous voulez maintenant connaître le résultat de cette première expurgation, hâtons-nous d’accompagner l’épreuve chez l’auteur, et de lui demander ce qu’il en pense… Notre question est à peine formulée que celui-ci répond furieux :

« C’est une espèce de gâteau de plomb à donner mille indigestions littéraires. Vous trouvez dans vos lignes sentimentales des refrains de vaudeville et des débris de conversations les plus grotesques. L’idée écartelée en pages, parquée en lignes, dissipée en mots, hachée par la justification, l’idée qui souriait encore pleure. Elle trouve sa cellule si étroite ! elle se frappe aux barreaux de sa cage4. »

Et ne croyez pas que ces plaintes datent d’hier ; elles sont aussi vieilles que l’imprimerie elle-même. Voici, par exemple, un auteur du seizième siècle, Joachim du Belloy, qui s’écriait en 1561 [sic, il est mort l’année précédente] : « Si tu trouves, amy lecteur, quelque faute en l’impression, tu ne t’en dois prendre à moi, qui m’en suis rapporté à la foy d’autruy. Puis, le labeur de la correction est une œuvre telle que tous les yeux d’Argus5 ne suffiroient pas pour y voir les fautes qui s’y trouvent. »

Le cardinal Duperron6 ne se plaignit pas, vingt-six ans plus tard, avec moins d’amertume.

« Il faut, disait-il, mettre ordre aux imprimeurs ; en ma harangue ils ont imprimé les barbares Grecs, au lieu de barbares Gètes. Ils appellent barbare la nation la plus polie qui ait jamais été ! »

Aussi le grave et savant docteur Hornschuch7, qui corrigeait, en 1608, à Leipsick8, donne à ses confrères de terribles instructions.

« Le correcteur, dit-il, doit éviter avec le plus grand soin de s’abandonner à la colère, à la tristesse, à la galanterie, enfin à toutes les émotions vives. Il doit surtout fuir l’ivrognerie ; car y a-t-il un être dont la vue soit plus troublée que cet idiot qui transformait Diane en grenouille : Dianam in ranam ! »

Anecdote sur un correcteur trop investi dans son travail

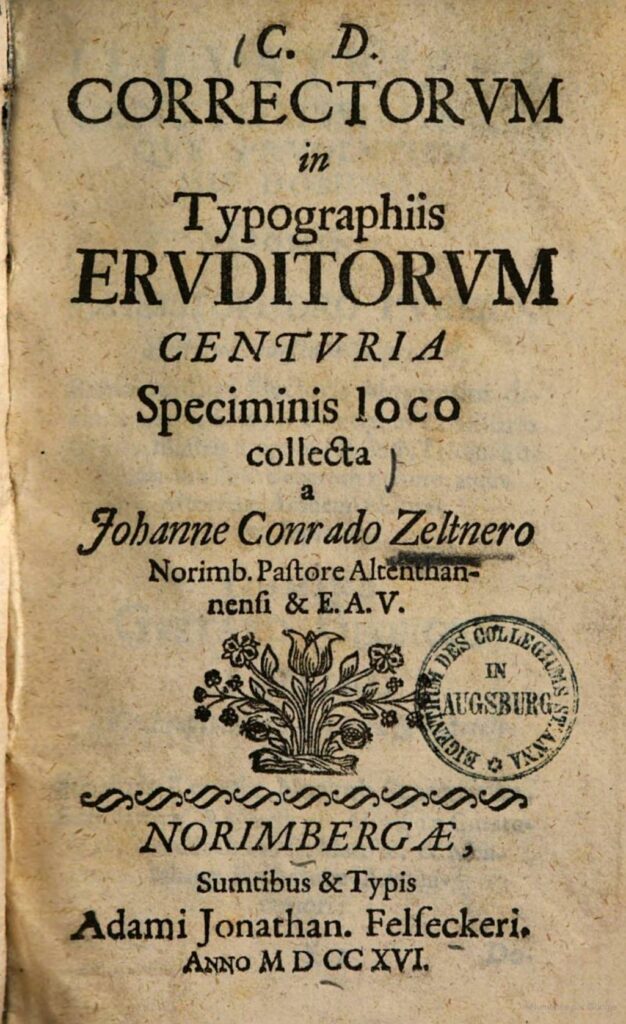

N’est-il pas vrai qu’en écoutant ces bons conseils on est tenté de parodier le mot de Figaro ? Aux vertus, en effet, que le docteur Hornschuch exige de ses confrères, combien trouverait-on d’imprimeurs, aujourd’hui, dignes d’être correcteurs ?… Je sais bien qu’en me déroulant la glorieuse liste des cent correcteurs illustrés par Conrad Zeltner9, l’excellent Germain dirait, s’il pouvait me répondre, que cette noble profession était embrassée autrefois avec un enthousiasme qui rendait la pratique de toutes les vertus plus facile et tous les sacrifices légers. Et il ne manquerait pas de me citer, après ce Kilian, qu’on vit si délicieusement occupé pendant un demi-siècle à la correction des épreuves, le trait de Frédéric Morel10, petit-neveu de Robert Estienne, qui corrigeait, à ce qu’il parait, une tierce, lorsqu’on vint l’avertir que sa femme allait fort mal.

« Un moment, » dit-il à la servante.

Ce moment fut si long que le médecin crut devoir se rendre lui-même dans son cabinet pour lui dire de se hâter s’il voulait voir encore sa femme vivante.

« Je n’ai plus, répondit-il, que deux mots à écrire. »

Quelques instants après, on frappa à la porte du cabinet : mais, cette fois, c’était l’homme de Dieu qui venait lui annoncer que l’infortunée était morte.

« J’en suis marri, reprit-il tranquillement en se remettant à son épreuve, c’était une bonne femme ! »

À ce trait historique, les six frères Duval protestèrent à la fois par un cri d’incrédulité.

— Vous doutez de ce fanatisme ?

— Oui, c’est impossible ! crièrent-ils. comme on fait dans l’Ariége, c’est-à-dire à tue-tête.

— Ah ! vraiment ? Et que diriez-vous si je trouvais l’équivalent, sans remonter plus haut que la fin du dernier siècle ?

— C’est impossible.

“Un homme dont je suis fier” ou le travail avant tout (bis)

— Écoutez donc : En l’an de grâce 1773, le salon d’Antoine Stoupe11, successeur de Le Breton12, imprimeur ordinaire du Roi, était brillamment illuminé. Le maître imprimeur, comme se qualifiaient modestement les typographes de ce siècle, avait voulu célébrer chez lui la noce de son correcteur Charles Crapelet13. La mariée était si belle, avec sa robe blanche et sa guirlande dont les paillettes étincelaient aux lumières sur sa tête poudrée avec art, ses yeux bleus se baissaient avec une candeur si douce, que toutes les femmes se mordaient les lèvres de dépit, tandis qu’en revanche tous les hommes félicitaient l’heureux époux. Celui-ci, à la stupéfaction générale, paraissait rêveur, morose, contraint, et ses regards se portaient plutôt sur la pendule que sur sa nouvelle compagne. Cette préoccupation n’avait échappé à aucun des convives, mais trois personnes semblaient l’épier surtout avec un intérêt particulier : c’était le maître imprimeur, la mariée et une vieille tante de cette dernière, qui, tout en feignant de regarder les grands personnages verts et jaunes de la tapisserie de laine, ne perdait pas un seul des mouvements du jeune époux. À mesure que l’heure avançait, elle voyait avec effroi son front se rembrunir. Minuit sonne enfin ; il n’y tient plus, et sort précipitamment du salon. Or, jugez maintenant de l’émoi des convives, du désespoir de la mariée, quand on ne le vit pas reparaître.

Tous les yeux se tournèrent vers Stoupe qui, rayonnant de joie, aspirait de longues prises de tabac et regardait la place vide d’un air de triomphe.

Le père de la mariée lui demanda bientôt le motif de cette étrange disparition.

Pas de réponse.

La vieille tante répéta la question avec aigreur, il ne parut pas avoir entendu.

Enfin, la mariée s’étant jetée à ses pieds tout en larmes, il la releva, et lui mettant au front un baiser paternel :

— Réjouis-toi, ma fille, lui dit-il avec enthousiasme, tu as la perle des maris !

— Un homme qui abandonne sa femme le jour de ses noces ! observa aigrement la vieille.

— Oui, Madame, répliqua le maître, trop froid pour s’emporter jamais, trop heureux ce soir-là pour s’émouvoir de l’anxiété générale ; c’est un homme dont je suis fier !

Lorsque l’aiguille marquera trois heures, poursuivit-il, Charles rentrera dans ce salon.

La mariée soupira, les parents murmurèrent, chacun des amis fit une remarque tout bas, mais on attendit. Comme trois heures sonnaient, le marié rentra effectivement, ainsi que l’avait annoncé Stoupe.

— D’où venez-vous ?… fut le cri qui sortit de toutes les bouches.

— Je viens de corriger des épreuves attendues par les imprimeurs, dit-il en regardant tendrement sa jeune femme, qui dut être jalouse, à ce moment, de la typographie.

— Et vous garantissez l’anecdote ?

— Oui, Messieurs, m’écriai-je avec l’assurance de Stoupe, car le propre fils du héros, C.-A. [sic, Georges-Adrien] Crapelet, défunt mon collègue à la Société impériale des antiquaires de France, m’a raconté vingt fois le fait dans les mêmes termes, et, non content de l’avoir dit à tout le monde, il l’a imprimé sur vélin dans ses Études typographiques14, ouvrage aussi mauvais d’ailleurs que riche en curieuses recherches.

— Je n’en doute pas le moins du monde, pour mon compte, me dit alors le bon Duval, mais il me semble que cette digression vous éloigne du but.

— Elle m’y ramène au contraire. Ce même Charles Crapelet, dont il était question tout à l’heure, ayant remarqué que, dans la première feuille d’un Télémaque auquel il donnait tous ses soins, on avait imprimé Pélénope pour Pénélope, faillit attenter à ses jours. » (p. 56-64)

De Lord Byron à… Érasme

Il résulte de ces erreurs de correction des récriminations amères et assez bien fondées, quelquefois, de la part des auteurs. « La moindre faute de typographie me tue, écrivait Byron15 à son éditeur ; corrigez, je vous en conjure, si vous tenez à ne pas me voir me couper la gorge. Ah ! je voudrais que le compositeur fût attaché sur un cheval et accolé à un vampire ! »

Ces malédictions, que les compositeurs et les correcteurs lui rendaient au centuple, car son écriture était si mauvaise qu’il ne pouvait parvenir à la déchiffrer lui-même, l’illustre auteur de Child-Harold16 ne les eût point lancées contre les ouvriers de Murray17 s’il avait pris la peine de surveiller personnellement l’impression de ses œuvres. Il en était ainsi autrefois. Érasme ne rougit pas de se faire le correcteur de ses propres ouvrages, chez Alde l’ancien ; et au commencement de ce siècle on vit le cardinal Maury18 suivre page à page, ligne à ligne, et en quelque sorte mot à mot, l’impression de son Essai sur l’Éloquence de la chaire.

Il ne se passait pas deux jours, dit l’auteur des Études typographiques, sans qu’il vînt à l’imprimerie, montant rapidement les quatre étages, précédé et suivi d’un laquais en livrée. Il était habituellement en longue soutane violette, avec petit camail en dessous rouge, quelquefois en petit manteau. Il allait discrètement se placer dans le rang de son compositeur, et là, il lui donnait toutes les explications nécessaires sur les corrections, ou plutôt sur la rédaction nouvelle du texte, qui a eu jusqu’à dix ou douze épreuves par feuille.

— Tout cela, fit remarquer M. Duval, qui ne perdait jamais l’occasion d’émettre une opinion juste, tout cela dut prendre beaucoup de temps !

— Deux ans, de 1808 à 1810. […] » (p. 65-67)

Mary-Lafon [Mary-Lafon, Jean-Bernard, 1812-1884], Histoire d’un livre, Paris, Parmantier, 1857, 132 p.

Pour d’autres textes historiques, consulter la liste des articles.

- Le musée Plantin-Moretus n’ouvrira qu’en 1877.

- 1545-1606, philologue et humaniste, a vécu aux Pays-Bas espagnols (aujourd’hui en Belgique).

- Cornelis Kiliaan (1528/1530-1607), lexicographe, linguiste, traducteur et poète des Pays-Bas méridionaux. Voir le site du musée Plantin-Moretus.

- De La Touche [NdA].

- « Dans la mythologie gréco-romaine, Argus (Argos en grec) est un géant. Les Grecs avaient donné à Argus, l’épithète de Panoptès qui signifie « celui qui voit tout », car ce géant avait cent yeux, répartis sur toute la tête (ou sur tout le corps selon certains auteurs). Sur ces cent yeux, il y en avait en permanence une moitié qui dormait et l’autre moitié qui veillait, de sorte qu’il était impossible de tromper sa vigilance. » Récit d’Astrid de Brondeau, guide-conférencière, sur son blog Les Yeux d’Argus.

- Jacques Davy du Perron, 1556-1618.

- Auteur, en 1608, du premier manuel du correcteur, Orthotypographia. Lire mon article.

- Ancienne graphie française de Leipzig.

- Johann Conrad Zeltner (1687-1720), auteur de Correctorum in typographiis eruditorum centuria speciminis loco collecta a Johanne Conrado Zeltnero, Nuremberg, 1716.

- Plutôt Fédéric Morel (1523-1583). Voir fiche BNF.

- Jean-Georges-Antoine Stoupe (1736?-1808), imprimeur libraire. Voir fiche BNF.

- André-François Le Breton (1708-1779). Voir fiche BNF.

- 1762-1809.

- Études pratiques et littéraires sur la typographie, 1837, sur lesquelles je reviendrai.

- Le poète britannique Lord Byron (1788-1824).

- Le Pèlerinage de Childe Harold, 1812-1818.

- John Murray (1778-1843), imprimeur libraire. Voir fiche BNF.

- Jean-Sifrein (ou Siffrein) Maury (1746-1817).