On peut légitimement supposer que le métier de correcteur est presque aussi vieux que l’écriture. « Le jour où le copiste était né, le correcteur avait paru ; sitôt qu’une ligne, qu’une page avait été écrite, elle avait dû être lue », affirme Louis-Emmanuel Brossard (1924)1. Mais qu’en savons-nous exactement ? On ne peut pas dire que les livres d’histoire soient très bavards sur la question… En complétant la partie historique de l’essai de Brossard par des lectures de travaux récents, j’ai fini par rassembler de quoi rédiger cet article.

Notons, avant d’aller plus loin, que de nombreux manuscrits anciens présentent des traces de correction, ce qui ne signifie pas nécessairement qu’un correcteur professionnel les a relus. En effet, il faut distinguer la fonction de correction du métier de correcteur. Les philologues emploient parfois le terme de « correcteur antique » (ou médiéval, selon la période) pour désigner la main qui a tracé des signes de correction2, sans forcément interroger le statut de son propriétaire (il peut s’agir d’un lecteur ayant annoté son exemplaire).

Cependant, « l’écriture, considérée comme un métier manuel, était dans l’antiquité3 une affaire de professionnels (esclaves ou affranchis)4 ». Même s’ils ne recevaient pas de salaire, c’était bien leur état.

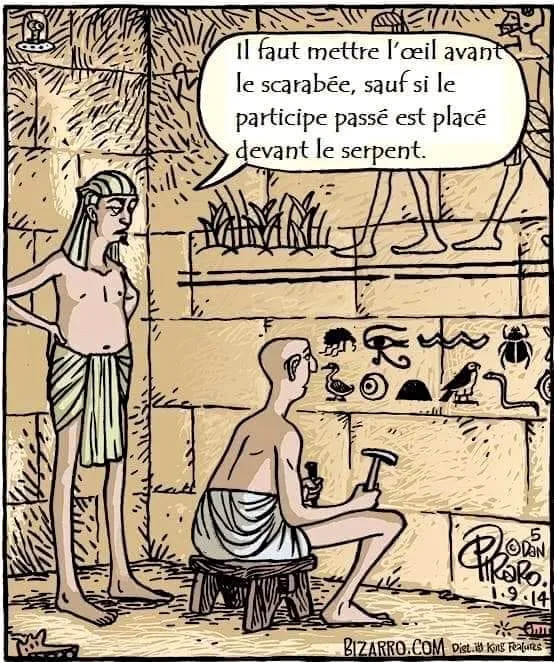

Égypte ancienne

Il y a 4 500 ans, des ouvriers (lapicides) ont gravé sur des parois de pierre les plus anciens écrits religieux du monde. Il s’agit des Textes des pyramides, la somme des conceptions funéraires des Égyptiens de l’Ancien Empire. Il semble que le texte de base ait été un original sur papyrus, auquel on a comparé la copie.

Une fois le texte hiéroglyphique gravé, un scribe a procédé à une relecture du texte. Il a signalé les erreurs aux sculpteurs en inscrivant les modifications à apporter avec de la peinture noire ou rouge (☞ voir aussi Corriger en rouge, une pratique antique). Les textes de la pyramide d’Ounas présentent ainsi 163 modifications [… Elles] vont d’un seul signe hiéroglyphique à des passages entiers […]. On a procédé à la correction, à l’inversion, à la suppression ou à l’insertion d’un signe hiéroglyphique ; à l’insertion ou à la suppression d’un mot ou d’une phrase ou à la substitution d’un mot à un autre.

[…] lorsqu’il a fallu changer le texte, les anciens hiéroglyphes ont été cachés par une couche de plâtre, puis le nouveau texte a été gravé par-dessus5.

C’est la plus ancienne mention de l’intervention d’un correcteur que j’aie lue à ce jour6. Une belle découverte.

Grèce antique

« Chez les Grecs, une même personne, tour à tour copiste (bibliographus), relieur (bibliopegus) et marchand (bibliophila), assumait la confection ainsi que la vente des manuscrits » (Brossard, op. cit., p. 19).

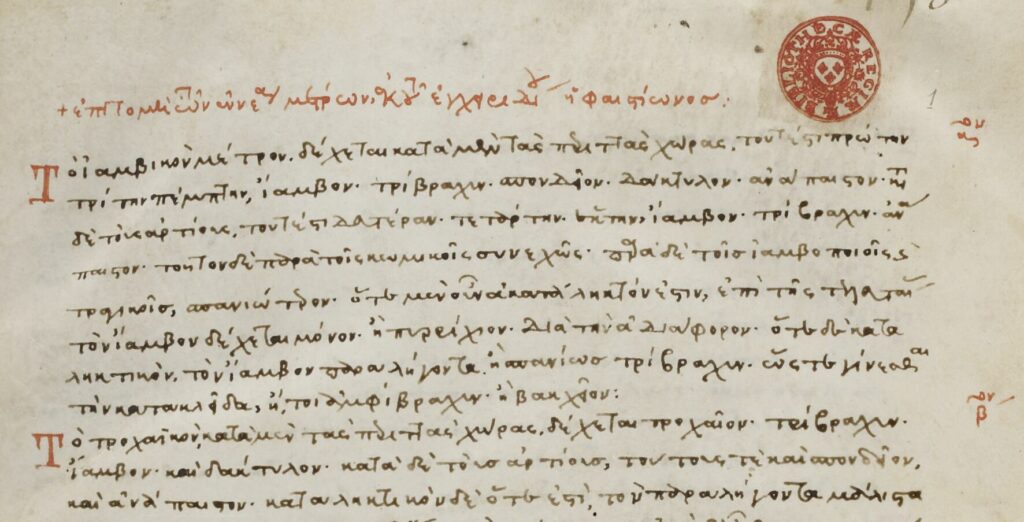

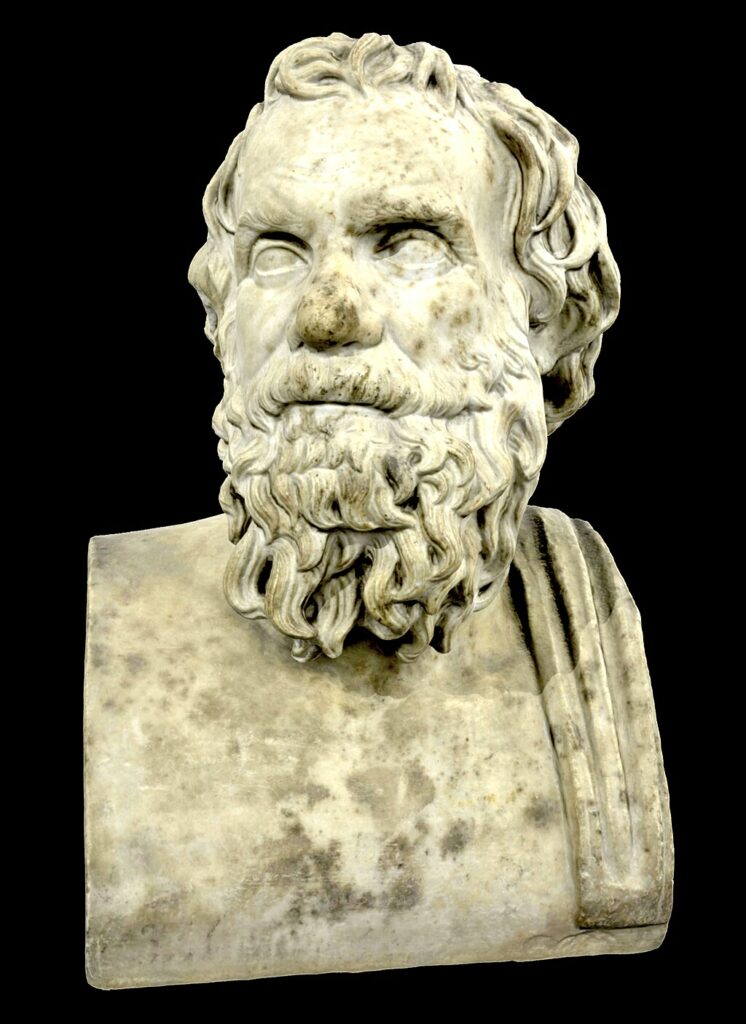

On sait qu’il existait en Grèce antique7 des correcteurs ou diorthote, parfois francisés en diorthontes. Les corrections (ou diorthoses8, du grec ancien διόρθωσις, diórthôsis, « rectification, redressement ») les plus célèbres sont celles des œuvres d’Homère et de Platon. Il s’agit alors plutôt d’éditions critiques que du travail habituel d’un correcteur. Pour plus d’informations, consulter :

- l’article « diorthontes » (pour les diorthoses d’Homère) de l’encyclopédie Imago Mundi ;

- Jean-Baptiste Dugas-Montbel (1776-1834), Histoire des poésies homériques : pour servir d’introduction aux observations sur l’Iliade et l’Odyssée, Firmin-Didot frères (Paris), 1831 ;

- Henri Alline (1884-1918), Histoire du texte de Platon, édité par Émile Chatelain et Bernard Haussoullier, « Bibliothèque de l’École des hautes études. Sciences historiques et philologiques », 218, E. Champion (Paris), 1915 ;

- et aussi « Les antiques » dans Correcteurs et correctrices célèbres.

Sur la correction telle que pratiquée par les diorthote, voir plus bas « Signes de correction dans l’Antiquité ».

Rome antique

L’exposé de Brossard donne davantage d’informations sur la librairie dans la capitale de l’Empire romain.

On sait qu’à Rome nombre de copistes tenaient en même temps boutique de libraires ; ils étaient désignés sous le nom de librarii […]. La plupart d’entre eux étaient des affranchis ou des étrangers ; ils vendaient pour leur compte les travaux qu’ils avaient minutieusement et longuement transcrits. […]

Les copistes qui se livraient à la transcription des ouvrages anciens étaient désignés du nom particulier d’antiquarii […].

Parmi ces libraires de l’ancienne Rome l’histoire a surtout conservé le souvenir des frères Socio [sic, Sosii], qui furent les éditeurs d’Horace (65-8 av. J.-C), et de Pomponius Alliais [Pomponius Élien ou Aelianus], l’ami de Cicéron (106-43 av. J.-C.) et le plus grand libraire de l’époque. D’après Cornelius Nepos [ou Cornélius Népos], ces marchands avaient à leur service un nombre élevé de lecteurs, d’écrivains, de correcteurs, de relieurs, […] avec lesquels ils pouvaient, en un temps relativement court, reproduire un manuscrit à plusieurs milliers d’exemplaires.

Au milieu d’un profond silence, le lecteur dictait le texte aux copistes : esclaves de condition, souvent élevés et instruits à grands frais, ceux-ci étaient d’habiles écrivains qui, pour toute rémunération, recevaient la nourriture, le logement et l’entretien […].

[La copie achevée,] le parchemin était alors confié au correcteur, grammarien ou éditeur de profession, chargé de reviser le texte, de rectifier les interprétations erronées du lecteur et de corriger les fautes du copiste9.

Selon René Ménard (1883), « le nom du correcteur figurait avec celui de l’auteur10 ». J’ai l’intuition que cette généralisation pourrait être nuancée. Il est vrai que les nombreux livres antiques qui nous ont été transmis par copie médiévale portent une souscription chrétienne. Or, explique Wikipédia, « c’était un bref appendice, qui décrivait quand le livre avait été recopié, et qui l’avait relu pour s’assurer de sa conformité. Ce type de souscription était probablement usuel aussi avant les temps chrétiens, au moins pour les livres de valeur. Il témoignait de l’origine et de l’exactitude de la copie. » Néanmoins, là encore, il ne s’agit pas nécessairement d’un correcteur professionnel11.

Signes de correction dans l’Antiquité

Sur la pratique même de la correction, d’autres détails intéressants sont fournis par un texte de Daniel Delattre (directeur de recherche émérite CNRS-IRHT), à propos de la bibliothèque des Papyrus, à Herculanum (Italie), où furent retrouvés de nombreux textes, notamment de philosophie grecque (Lucrèce, Épicure, Philomène de Gadara). Un cours collectif en ligne, Le Livre de l’Antiquité à la Renaissance, dont il a écrit une partie, complète ce qui suit (les notes précisent la source des différents extraits) :

Les rouleaux conservés dans la bibliothèque d’Herculanum sont généralement soignés et ont été relus avec attention et corrigés par le scribe lui-même, parfois aussi par un correcteur professionnel (un diorthôtès). Des interventions nombreuses en témoignent, qui souvent sont faites avec un égal souci de lisibilité et de discrétion12.

[…] cela [la relecture par un correcteur professionnel] était probablement de règle dans les ateliers de librairie, par exemple celui d’Atticus, ami et éditeur de Cicéron13.

« J’ai laissé passer une erreur énorme. J’ai confondu les noms d’Aristophane et d’Eupolis. Est-ce que tu as moyen de faire corriger les copies déjà mises en circulation ? »

Cicéron à son ami et éditeur Atticus14.

En quoi les interventions du correcteur consistaient-elles ?

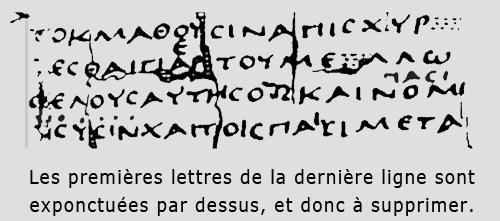

La plupart des corrections sont faites dans l’interligne qui précède la ligne fautive, et en caractères plus petits15. Les principes de correction sont simples : quand une ou plusieurs lettres erronées sont à supprimer, on les exponctue, c’est-à-dire qu’un point noir est placé au-dessus de la (ou des) lettre(s) à annuler ; dans certains cas, la lettre est simplement biffée. Si la lettre est à remplacer par une autre, le point est remplacé par la nouvelle lettre, centrée au-dessus de la lettre erronée (quelquefois, le scribe réécrit directement sur cette dernière). Si une lettre a été omise, elle est tracée dans l’interligne à cheval au-dessus des deux lettres entre lesquelles il faut l’insérer. Dans certains cas, si c’est une ligne entière qui a été omise par le copiste, elle est ajoutée de la même manière dans l’interligne, le début étant placé au-dessus du point d’insertion dans la ligne à compléter. En revanche, si ce qui est à rajouter est trop long, on peut trouver, détaché en marge gauche, un signe du type « ancre » (flèche oblique montante ou descendante, selon que l’ajout est reporté dans la marge supérieure ou inférieure), un trait oblique ou encore une « diplè simple » [un chevron], qui ont alors leur correspondant dans l’une des deux marges, devant ce qui a été omis16.

Manuscrits orientaux

J’ai trouvé peu d’informations sur la correction antique hors du monde gréco-romain17. Je ne traiterai donc que le cas des manuscrits arabes — où la notion de texte original était considérée différemment qu’en Occident —, sur lesquels j’ai été informé par un article de Christine Jungen :

[…] dans le monde arabe et musulman[,] la copie manuscrite […] a constitué le mode principal de transmission des textes jusqu’au milieu du xixe siècle, voire au-delà. […] Exécutées par des copistes professionnels, par des lettrés ou par des étudiants, les copies produites se singularisent par leur matière [… mais] également par leur contenu […]. Chaque copie est un exemplaire unique, qui, au-delà des différences de version, parfois infimes, entre copies d’un même texte, peut également différer de ses copies « parentes » soit par l’ajout d’une introduction ou de commentaires in texto par le copiste ou le commanditaire de la copie, soit par l’introduction de marques de vérification ou de confirmation (effectuées lors de la copie ou de lectures publiques). À ces interventions s’ajoutent les annotations portées en marge par les lecteurs. Sans cesse amendé et corrigé au fil des copies et des lectures (dont témoignent les multiples marques de vérification, d’audition et de correction que portent les manuscrits), le kitâb, le « livre », s’est longtemps défini, dans sa tradition manuscrite, comme un support d’écriture mouvant et dynamique appelé à être sans cesse modifié au cours des pratiques lettrées18.

De telles corrections ont été étudiées par Geneviève Humbert sur un manuscrit trouvé à Milan du Livre de Sibawayh (Kitâb Sîbawayh), un traité de grammaire arabe (dont la BnF possède un manuscrit copié à quatre mains).

Le Kitâb de Sîbawayhi fut rédigé au iie/viiie siècle. Bien que l’auteur soit considéré comme l’un des plus grands grammairiens arabes, on ne connaît rien de sa biographie, ce qui est bien illustré par le simple fait que même la date de sa mort est située dans une “fourchette” qui peut aller de 160-161/776-777 à 194/809-810. La même incertitude se trouve autour du Kitâb19.

Pour plus d’informations, on peut lire Geneviève Humbert, Les Voies de la transmission du Kitâb de Sîbawayhi, Studies in Semitic Languages and Linguistics, XX, Leiden, E. J. Brill, 1995, en particulier « Le travail du correcteur et la banalisation d’un texte », p. 172-176 (pages en libre accès dans l’aperçu sur Google Livres).

Bonus : corriger sur tablette de cire

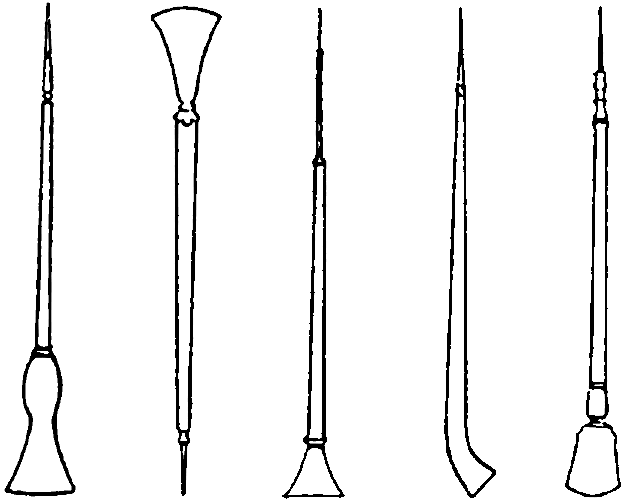

Les tablettes de cire « sont des supports d’écriture effaçables […] et réutilisables, connus depuis la haute antiquité et qui ont été utilisés jusqu’au milieu du xixe siècle » (Wikipédia). Dans sa somme, Le Livre (1905), Albert Cim dévoile que, tels certains de nos crayons de papier équipés d’une gomme, le style comportait un embout de correction.

Le style, qui servait à écrire sur les tablettes de cire, « était un petit instrument d’os, de fer, de cuivre ou d’argent, long de quatre à cinq pouces, mince, effilé et pointu à l’une de ses extrémités, tandis que l’autre, assez forte, était aplatie… La pointe traçait l’écriture sur la cire, et, si l’on avait une lettre ou un mot à corriger ou à effacer, on retournait le style et l’on employait l’extrémité aplatie pour faire disparaître la lettre ou le mot réprouvé, pour rendre unie, dans cet endroit, la surface de la cire, et pouvoir substituer un autre mot à celui qu’on venait d’effacer. L’expression vertere stylum, retourner le style, passait en proverbe chez les Romains pour dire corriger un ouvrage20 […]. »

Autres sources consultées :

- Estelle Debouy, « Édition : comment les textes de l’Antiquité sont-ils parvenus jusqu’à nous ? », site The Conversation, 16 décembre 2021.

- « Histoire des couilles des correcteurs d’orthographe », site Graphéine, 22 septembre 2021. Article « largement inspiré » par la lecture de Brossard.

- Jean-Yves Mollier, Une histoire des libraires et de la librairie, Imprimerie nationale Éditions, 2021.

- « Lire et écrire dans la Rome antique », site La Toge et le Glaive, 19 janvier 2014.

- Anne-Marie Christin (dir.), Histoire de l’écriture. De l’idéogramme au multimédia, Flammarion, 2001.

☞ Article à venir : Le correcteur médiéval.

Article mis à jour le 5 octobre 2023.

- Le Correcteur typographe, Tours, Imprimerie E. Arrault et Cie, 1924, p. 21.

- Voir, par exemple : « Une première main a copié le texte puis ajouté des corrections suivant un autre modèle. Des modifications ont également été apportées par une seconde main » (« L’une des plus anciennes éditions de l’Odyssée » [dernier quart du iiie siècle av. J.-C], album Le livre manuscrit dans l’Antiquité, BnF | Les Essentiels, s.d.

- Comme toujours, j’ai respecté la graphie des auteurs cités.

- « Le volumen et le scribe », dans Béatrice Bakhouche (université Paul-Valéry, Montpellier 3, dir.), Daniel Delattre (CNRS-IRHT), Béatrice Beys, Charles Guérin et Trung Tran (université Paul-Valéry), Le Livre de l’Antiquité à la Renaissance [en ligne], juin 2010.

- « Gravure et relecture », dans l’article « Textes des pyramides », Wikipédia.

- Mais les scribes mésopotamiens (v. 3 200 av. J.-C.) corrigeaient déjà leurs propres textes, tant que l’argile de leur tablette n’était pas sèche, comme l’a montré Dominique Charpin (« Corrections, ratures, annulations : pratique des scribes mésopotamiens », dans Paul Bady et Roger Laufer (éds.), Le Texte et son inscription, Paris, éd. du CNRS, 1989, p. 57-62).

- Du moins aux époques classique (480-323 av. J.-C.) et hellénistique (323-31 av. J.-C.).

- Le terme apparaît encore chez Littré, mais dans un autre domaine : « Terme inusité de chirurgie qui signifie redressement, réduction. »

- Brossard, op. cit., p. 20-21.

- La Vie privée des anciens, t. IV : Les institutions dans l’antiquité, Paris, Vve A. Morel et Cie, éditeurs, 1883.

- « La signification philologique ainsi qu’historique de l’activité enregistrée par les souscriptions est également discutée. Une généralisation est clairement impossible. Certains textes ont été corrigés par des étudiants au cours de leurs études, d’autres semblent n’être rien de plus qu’une correction de sa copie personnelle pour son propre usage. Persius a été relu deux fois par une jeune officier, Flavius Julius Tryphonianus Sabinus, tandis qu’il était affecté à un poste militaire à Barcelone et Toulouse ; il a travaillé (« sans exemplaire de contrôle », comme il nous le dit de façon désarmante, et « prout potui sine magistro » (si possible sans maître). Ces confidences n’inspirent pas grande confiance dans la qualité du résultat […] » (Reynolds et Wilson, 1991, cités par Wikipédia).

- Daniel Delattre, La Villa des Papyrus et les rouleaux d’Herculanum : la bibliothèque de Philodème, Éditions de l’ULG, 2006, p. 65.

- « Le volumen et le scribe », Béatrice Bakhouche (dir.), op. cit.

- « Relectures et corrections », Béatrice Bakhouche (dir.), op. cit.

- « En général, dans les copies libraires, l’interligne est égal à la hauteur de la ligne d’écriture […]. Dans de nombreux rouleaux soignés d’Herculanum, le bloc constitué par dix lignes et leurs interlignes […] offre une hauteur souvent proche de 4 cm. Cela signifie que la ligne d’écriture ne dépassait guère les 2 mm de hauteur, ce qui est certes peu, mais reste malgré tout lisible avec des lettres capitales grecques. Comme les corrections se faisaient systématiquement dans l’interligne supérieur (pour éviter d’enlaidir la copie), il fallait que le scribe écrive en caractères encore plus petits pour les insérer, y mettant un soin tout particulier et utilisant alors sans doute un calame plus fin » (« Le volumen et le scribe », art. cité.).

- Daniel Delattre, ibid.

- On peut consulter aussi Gérard Colas, « Relecture et techniques de correction dans les manuscrits indiens », dans Christian Jacob (dir.), Lieux de savoir, t. 2, Les mains de l’intellect, Paris, Albin Michel, 2011, p. 509-535.

- Extrait de Christine Jungen, « Quand le texte se fait matière. Une exploration des versions du manuscrit arabe », Terrain, no 59, 2012, L’objet livre, p. 104-119. La version consultée en ligne n’affichait pas la pagination.

- Kinga Dévényid, « Geneviève Humbert, Les voies de la transmission du Kitâb de Sîbawayhi. (Studies in Semitic Languages and Linguistics, XX), Leiden, E.J. Brill, 1995, xvi + 374 p., 21 pl. », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée [en ligne], 87-88, 1999, mis en ligne le 12 novembre 2004, consulté le 14 septembre 2023.

- Albert Cim, Le Livre, t. I : L’amour des livres et de la lecture, Flammarion, 1905, p. 67, citant ici Gabriel Peignot, Essai historique et archéologique sur la reliure des livres et sur l’état de la librairie chez les anciens, Dijon, Lagier, et Paris, Renouard, 1854, p. 74-75. Belle numérisation du Livre de Cim par L’Atelier de Virginia Pearl par Alex Gulphe.