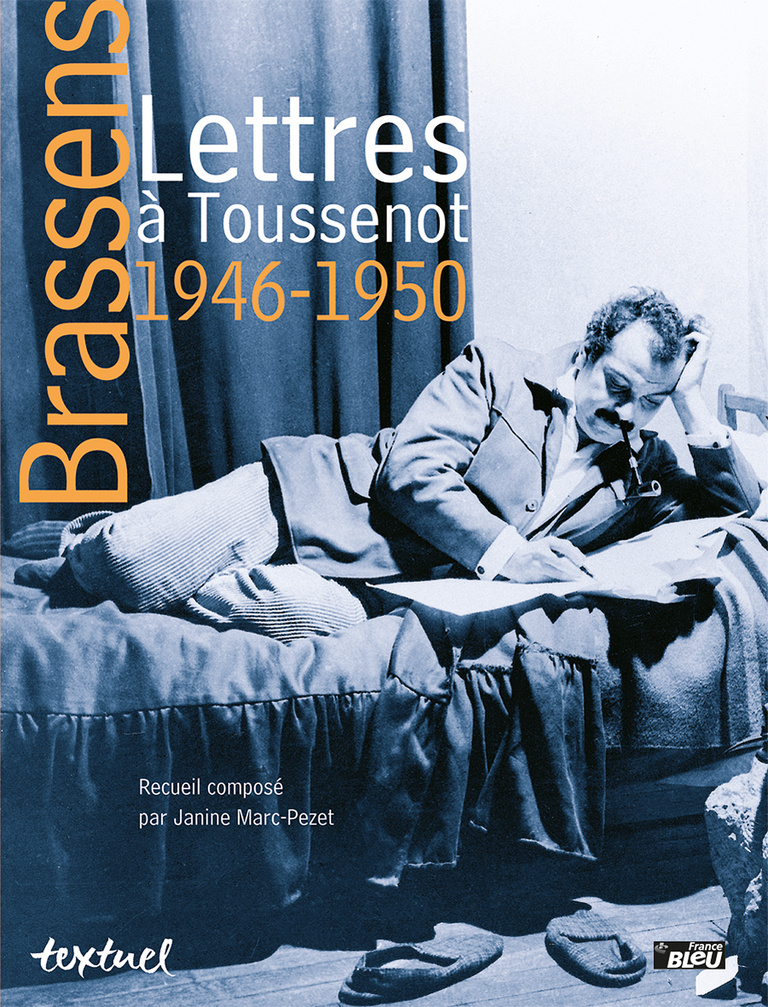

« Ce travail-là nous ressemble quand même un peu mieux que tous les autres. » C’est du métier de correcteur que Georges Brassens parle ainsi à son ami Roger Toussenot, dans une lettre de 1948. Il vient de lui annoncer avoir « failli [lui] trouver un emploi […] à Ce soir [grand quotidien communiste, 1937-1953]. Hélas, il aurait fallu y songer plus tôt1. »

Dans l’impasse Florimont (Paris 15e), où il partage le petit logis de Jeanne et Marcel, on ne mange pas tous les jours. Brassens accepte assez stoïquement les aléas de la vie d’artiste, que d’autres avant lui, comme Baudelaire, ont connus. La correspondance, entre Paris et Lyon, avec Toussenot lui est précieuse. « […] tu es l’ami du meilleur de moi-même2 », lui écrit-il joliment. Ou encore : « En regrettant ton absence physique, je ne t’envoie pas notre amitié puisqu’elle réside chez toi, mais je te prie d’en user à ta guise3. »

J’avais déjà écrit sur l’expérience de Brassens comme secrétaire de rédaction et correcteur du journal Le Libertaire. La lecture des Lettres à Toussenot, publiées en 20014, apporte un bon complément.

C’est au siège de cet hebdomadaire anarchiste, quai de Valmy, que le philosophe et le poète se rencontrent. Ils ont alors respectivement 20 et 25 ans. « Brassens propose les articles de Toussenot à la rédaction qui les refuse. N’appréciant pas que l’on “censure”, rectifie ou discute ses choix, il quitte le journal en janvier 1947 », raconte l’éditrice du recueil. Dans l’intimité de sa relation avec Toussenot, Brassens qualifie le journal de « glossaire d’idioties5 » et résume son équipe à « une vingtaine de crétins6 ». Admirateur exigeant des textes de son ami, il lui écrit : « […] je dirai que tout ce que tu fais, tout ce que tu écris vaudrait que l’on créât un journal ou une revue digne de nous. J’y ai songé7. »

À l’été 1948, Henri Bouyé, qui vient de quitter la Fédération anarchiste dont il était secrétaire général, décide de créer un nouveau journal. L’Anarchiste doit démarrer comme mensuel avant de passer hebdomadaire. Brassens accepte d’en être rédacteur en chef, dans l’espoir d’y placer ses propres textes et ceux de Toussenot (« Bouyé devra me subir et te publier intégralement. C’est la condition fondamentale de ma collaboration au journal8 »). Mais, précise-t-il, « je serai surtout chargé de rendre les articles lisibles9 », ce qui ne l’enchante guère : « Mon Dieu, que d’améliorations de copies en perspective ! Ce n’est pas du journalisme, c’est de la correction de devoirs10 ! » Ce journal ne verra pas le jour11.

Brassens gardera des sympathies anarchistes, mais ne militera plus jamais. Il est lancé dans la chanson par Patachou en 1952. La correspondance avec « [s]on cher vieux », déclinante depuis la fin de 1951, s’interrompt définitivement, mais le chanteur lui rendra visite à Lyon, durant ses tournées ou en revenant de Sète, en 1953 et 1954. Roger Toussenot mourra à 38 ans, le 31 mai 1964, dans le plus grand dénuement. Brassens paiera ses obsèques. Il ne quittera l’impasse Florimont qu’en 1967.

Georges Brassens, Lettres à Toussenot, 1946-1950, recueil composé par Janine Marc-Pezet, Textuel, 2001, 224 pages.

- Lettre du 20 août 1948. ↩︎

- Lettre du 16 novembre 1948. ↩︎

- Lettre du 15 juin 1948. ↩︎

- Les lettres de Toussenot n’ont pas été retrouvées. ↩︎

- Lettre du 29 mars 1948. ↩︎

- Lettre du 2 octobre 1946. ↩︎

- Lettre du 29 mars 1948. ↩︎

- Lettre du 9 septembre 1948. ↩︎

- Lettre du 24 juillet 1948. ↩︎

- Lettre du 15 juillet 1948. ↩︎

- Brassens a aussi tenté de travailler dans un atelier de reliure, mais « l’autoritarisme » du directeur l’a fait fuir. Il raconte à Toussenot : « Songe qu’il a eu cette audace de me dire d’un ton tranchant que la pipe est un instrument qui sent mauvais de l’avis des clients, et, brochant sur le tout, il m’a intimé ex abrupto l’ordre d’aller remettre une feuille de papier qu’il appelait une facture à un monsieur que je n’avais jamais rencontré et à qui je n’avais pas été présenté. J’aurais fini par l’attraper et le balancer par la fenêtre. J’ai choisi la prudence » (lettre du 10 avril 1949). ↩︎