Les règles de composition typographique des noms d’enseignes commerciales (magasin, hôtel, auberge, restaurant, bar, café, etc.) sont connues des correcteurs. Wikipédia1 les résume bien :

L’italique est obligatoirement utilisé […] pour les noms d’enseignes commerciales lorsqu’ils sont cités intégralement (abrégés, ils sont composés en romain et les mots conservés sont reliés par des traits d’union ; de même, dans une phrase, l’italique n’est pas obligatoire quand on reproduit intégralement l’enseigne et que celle-ci comporte un nom commun désignant le type de commerce).

Exemples : en France, l’Auberge des Templiers est un hôtel-restaurant ; on peut manger et dormir aux Templiers (sous-entendu « à l’Auberge des Templiers ») ; le magasin Au Bon Marché, le magasin du Bon-Marché ; dans le cas des enseignes « Grand Hôtel » et « Auberge des Templiers », il est ainsi possible d’écrire « j’ai dormi au Grand Hôtel puis à l’Auberge des Templiers » ou bien « j’ai dormi au Grand Hôtel puis à l’auberge des Templiers » (cette seconde option — en romain — est préférée car elle est plus simple2).

C’est plus compliqué que cela

Contrairement à ce que laisse penser ce résumé, « les usages orthotypographiques flottent beaucoup pour cette catégorie de dénominations » (Colignon, 20193), qu’il s’agisse de la place des capitales, de l’usage de l’italique ou de l’emploi du trait d’union.

C’est au cabaret Au franc buveur (ou : Au Franc Buveur, ou : Au Franc-Buveur, ou : C’est au cabaret « Au Franc Buveur », ou C’est au cabaret « Au Franc-Buveur », mais : le cabaret du Franc[-]Buveur)4.

À la différence des titres d’œuvres (ex. : À la recherche du temps perdu), « [l]es noms des enseignes commerciales prennent [généralement] des capitales au mot initial, aux noms et aux adjectifs importants ». Ex. : « l’auberge Au Cheval Blanc » (IN, p. 76).

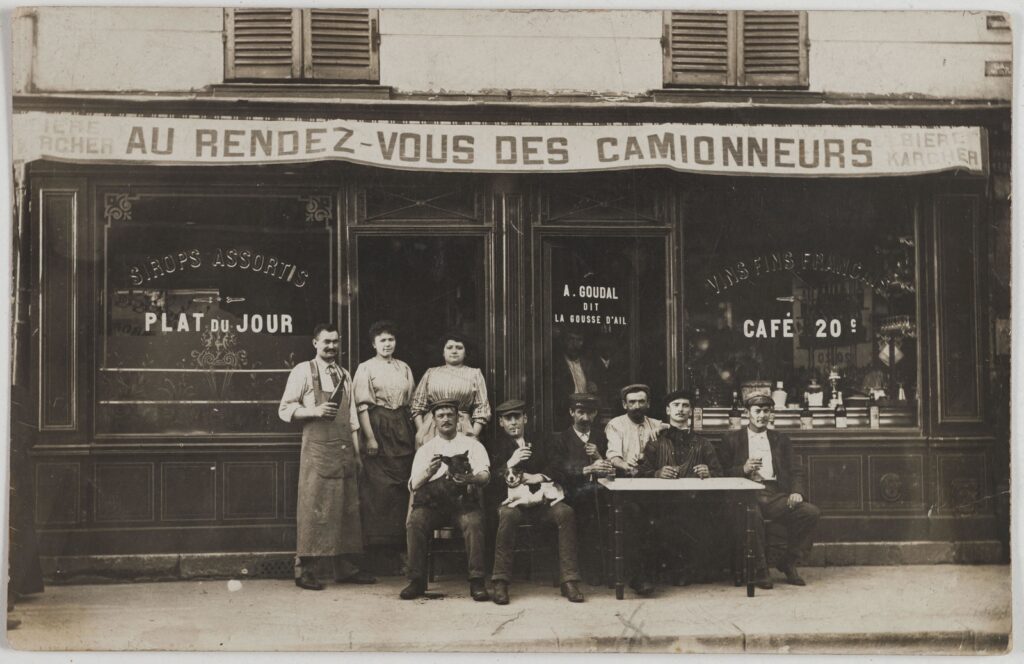

Dans les faits, les variantes sont infinies. On trouve aussi bien Au rendez-vous des artistes, Au Rendez-vous des artistes, Au Rendez-vous des Artistes ou Au Rendez-Vous des Artistes.

En ce qui concerne le trait d’union dans les enseignes abrégées, Colignon5 donne : « Le cabaret du Piment noir (ou : du Piment-Noir) », « le cabaret de la Belle Angélique (ou : de la Belle-Angélique) » ou encore « le cabaret du Cheval furieux (ou : du Cheval-Furieux) ». Pour ma part, cette règle me semble peu connue et rarement appliquée6.

Dans leurs ouvrages typographiques respectifs, Brossard (19347) écrit « l’auberge du Canon d’Or », tandis qu’Auger (20038) compose « Il est descendu au Bon Accueil ». Italique chez l’un, romain chez l’autre, trait d’union chez personne.

Cette fluctuation de l’usage se retrouve, bien sûr, observée par Grevisse (§ 88 d) :

La salle du Petit-Passe-Temps […] (DUHAMEL, Deux hommes, V). — La clientèle de la Boule d’Or […] (JOUHANDEAU, Chaminadour, p. 188). — […] les draps minces du Cheval-Blanc (CAYROL, Froid du soleil, p. 41).

[…] l’hôtel des Deux Chamois (TROYAT, Tendre et violente Elisabeth, p. 10). — À côté du café de Flore (J. DUCHÉ, Elle et lui, I). — […] à l’hôtel de la Poste (COLETTE, Maison de Claud., XVII). — […] à l’hôtel de la Boule d’Or (BEAUVOIR, Force de l’âge, p. 17).

Chez Zola (Au Bonheur des Dames, chapitre premier9), seule l’enseigne stricto sensu est en italique. Quand Jean la lit, c’est le sens des mots qui compte. Puis l’enseigne, intégrée à la phrase, est en romain :

Deux figures allégoriques, deux femmes riantes, la gorge nue et renversée, déroulaient l’enseigne : Au Bonheur des Dames. […]

— Au Bonheur des Dames, lut Jean avec son rire tendre de bel adolescent, qui avait eu déjà une histoire de femme à Valognes. […]

Il était là, le sang aux yeux, la bouche contractée, mis hors de lui par les étalages du Bonheur des Dames […]

Sa face bilieuse s’était éclairée, il n’avait plus les yeux saignants dont il regardait le Bonheur des Dames. […]

Et, malgré son bon cœur, ses yeux retournaient toujours au Bonheur des Dames […].

Et ce n’est pas tout

Le rôle de mise en évidence de l’italique est parfois tenu par les guillemets, comme l’a déjà montré Colignon plus haut et comme dans d’autres exemples donnés par Grevisse (§ 134 b 1°) :

Après avoir déjeuné au restaurant de la Cité, ou « chez Chablin10 » (BEAUVOIR, Mém. d’une jeune fille rangée, p. 334). — Il prend un bock au « Rendez-vous des Cheminots » (SARTRE, Nausée, M. L. F., p. 12).

Étant donné cette anarchie, « il ne faut pas hésiter à trancher arbitrairement afin d’appliquer une marche de travail constante », conclut Colignon.

☞ Sur le problème que peut poser une enseigne commençant par une préposition comme le dernier exemple ci-dessus (Au Rendez-vous des Cheminots), voir l’article suivant.

- « Conventions typographiques ». L’article se fonde sur les règles données par l’Imprimerie nationale (p. 76-77) et par Louis Guéry (Dictionnaire des règles typographiques, p. 86). Pour les références de ces ouvrages classiques, voir La bibliothèque du correcteur. ↩︎

- « Plus simple » mais discutable : l’Auberge des Templiers n’est pas l’auberge Aux Templiers, de même que le Café de la Paix n’est pas le café La Paix. ↩︎

- Dictionnaire orthographique moderne, Paris : CFPJ, s.v. cabarets. ↩︎

- Loc. cit. ↩︎

- Loc. cit. ↩︎

- Mon confrère et ami Raphaël Watbled me confirme « ne jamais croiser de textes où ce principe est appliqué ». ↩︎

- L.-E. Brossard, Le Correcteur typographe, t. II : Les règles typographiques, Impr. de Châtelaudren, p. 379. ↩︎

- Daniel Auger, Grammaire typographique, t. I, Paris : l’auteur, p. 196. ↩︎

- G. Charpentier et E. Fasquelle, 1883 — Wikisource. ↩︎

- Je n’ai pas réussi à vérifier si « chez Chablin » faisait effectivement partie de l’enseigne du restaurant ou s’il s’agissait là seulement d’une manière de le désigner par le nom du patron. ↩︎