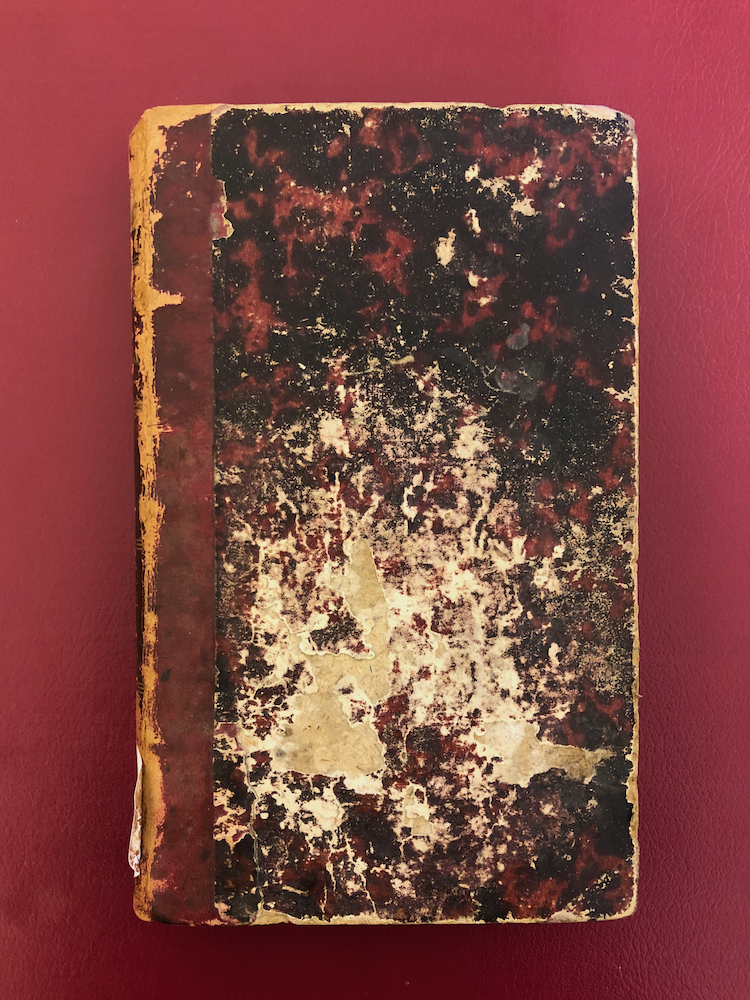

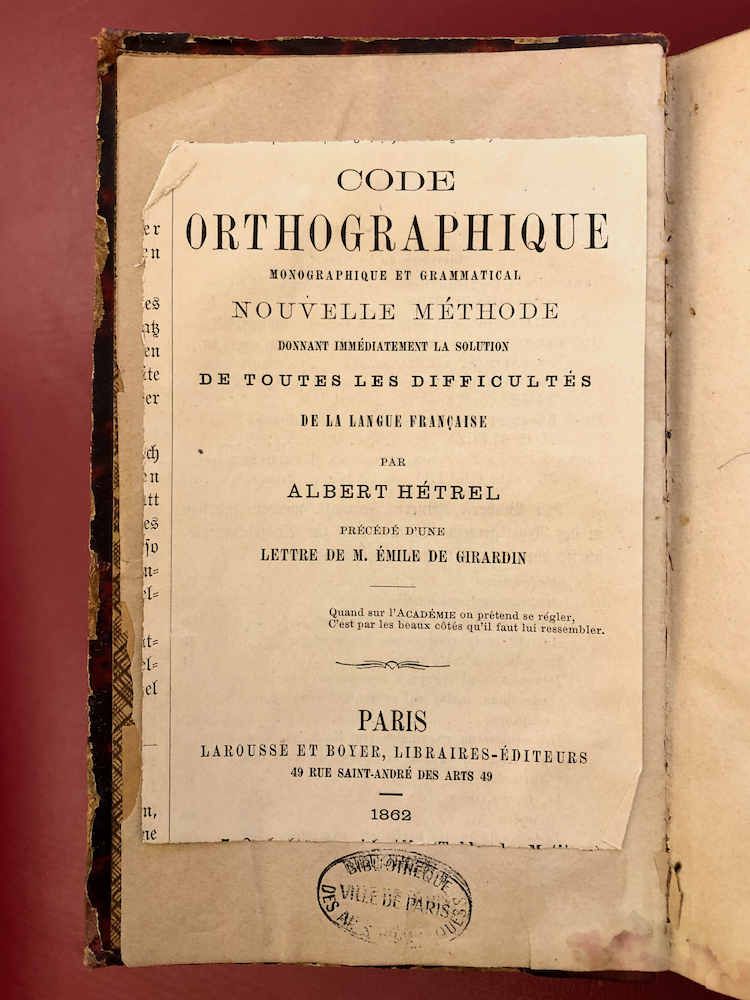

Que cache cette reliure usée ? Une rareté, que la Bibliothèque des arts graphiques (dont le fonds est conservé par la bibliothèque Forney, à Paris) est presque seule à posséder : le Code orthographique, monographique et grammatical d’Albert Hétrel (ou Hetrel, selon l’introduction de l’auteur). Publié par Larousse et Boyer en 1862 (c’est l’édition que j’ai consultée), il a été réédité en 1867 et une dernière fois, sans date. Il fait suite aux abrégés orthographiques du xviiie siècle : Restaut, Wailly, etc. (☞ voir mon article) et de la première moitié du xixe siècle : Boiste et Laveaux.

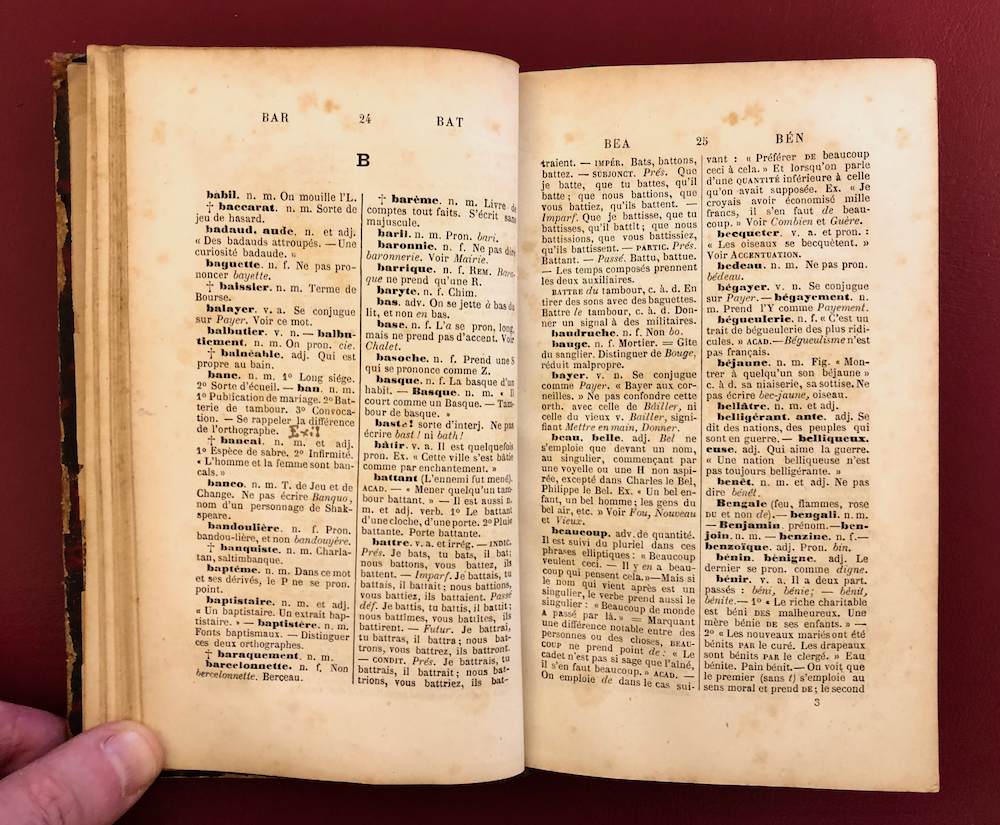

Selon Hétrel, il s’agit là d’une « nouvelle méthode donnant immédiatement la solution de toutes les difficultés de la langue française », « imaginée d’abord pour l’usage professionnel de l’auteur, qu’une longue expérience lui a prouvé être infaillible et répondre à tous les besoins ». En effet, « le correcteur, […] par profession est obligé de connaître imperturbablement toutes les espèces de difficultés ».

« […] pendant une vingtaine d’années passées à corriger des épreuves, M. Hetrel a soigneusement pris note des cas douteux, à mesure qu’ils se présentaient dans ses lectures. Étudiant sans cesse les dictionnaires, les grammaires, etc. etc., cherchant des exemples dans les écrivains les plus célèbres et comparant entre elles les diverses autorités en matière d’orthographe et de langage, il s’est enfin arrêté aux solutions qu’il publie aujourd’hui. Ses tablettes se sont remplies peu à peu, jour par jour ; et depuis longtemps non-seulement elles lui suffisent pour son travail quotidien, mais elles remplacent fort avantageusement tout le bagage lexicologique et grammatical qui encombrait autrefois son bureau. »

En publiant ses notes personnelles, son objectif est de faire gagner du temps et de l’argent aux collégiens, aux hommes de lettres, aux typographes, aux correcteurs (auxquels « la mémoire fait souvent défaut »), aux imprimeurs et aux étrangers qui apprennent notre langue.

Je sais peu de chose sur l’auteur. Il publie ce livre après « une longue carrière de correcteur d’imprimerie », notamment de La Presse1, quotidien lancé en 1836 par Émile de Girardin. L’ouvrage est précédé d’une lettre de son patron, dans laquelle celui-ci admet : « À peine gagnez-vous quinze cents francs par an en pâlissant dix heures par jour sur la correction des épreuves qui vous sont confiées. » Soit cinq francs par jour2.

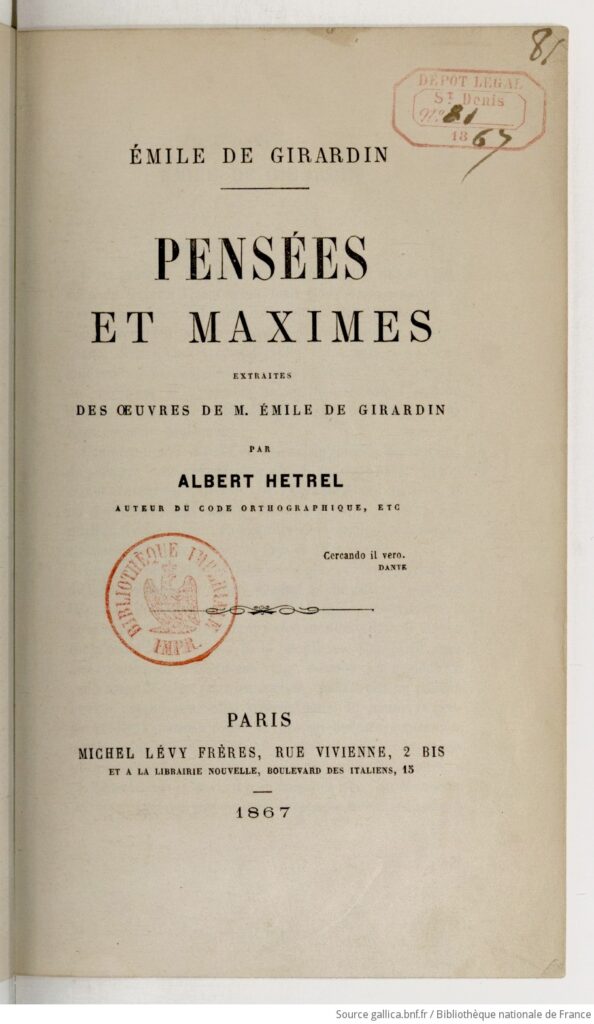

Girardin le remercie aussi du « soin [qu’il a] apporté à la correction des épreuves de la dernière édition des Œuvres complètes de l’auteur de Madeleine et des Lettres parisiennes, de Cléopâtre et de Lady Tartuffe, de Napoline et de La joie fait peur ». Ce mystérieux « auteur » n’est autre que Delphine de Girardin (1804-1855), sa première femme (il s’est remarié en 1856).

À son tour, en 1867, pour remercier son patron d’avoir favorisé l’impression de son Code orthographique, réédité cette année-là, Albert Hetrel (cette fois, sans accent aigu) publie chez Michel Lévy frères des Pensées et maximes extraites des œuvres d’Émile de Girardin. Leur auteur est « expliqué par lui-même » dans une longue introduction (64 pages).

D’après Le Figaro du 16 octobre 1864, on doit aussi à Albert Hétrel un ouvrage intitulé Les Plumes du paon, dont je ne trouve pas trace.

Annonçant la parution du Code orthographique, le journal Le Lannionnais (cité par Le Gutenberg, le 1er octobre 1861) a écrit :

« Dans ce nouveau travail, il a condensé, suivant un ordre méthodique et simple, la substance de nos meilleurs dictionnaires, et en particulier de celui de l’Académie. Avec ce livre qui ne coûtera que 3 fr. aux souscripteurs, et 3 fr. 50 c. aux non-souscripteurs, on s’épargnera pour plus de 100 fr. de dictionnaires et une perte de temps considérable qui souvent reste sans résultat. Dans cette œuvre toute pratique, où la théorie ne marche qu’appuyée sur les faits, on trouvera consignées les recherches minutieuses, les observations de plus de dix années, non d’un théoricien grammatical, mais d’un homme qui a vu passer et repasser sous ses yeux les épreuves à corriger des travaux de nos plus grands écrivains dans tous les genres. »

☞ Voir aussi « Ouvrages écrits par ou pour les correcteurs ».

- D’après Le Lannionnais, cité par Le Gutenberg, le 1er octobre 1861. ↩︎

- À la même époque, M. Dutripon en touche quatre. « Notre salaire quotidien varie de 5 à 6 francs, et cela depuis de bien longues années, sans aucune amélioration dans notre sort […] », écrit aussi Cyrille Pignard en 1867. ↩︎