À quoi pouvaient donc ressembler les correcteurs du Grand Siècle ? On en a — peut-être ! — une idée grâce à deux illustrations d’époque.

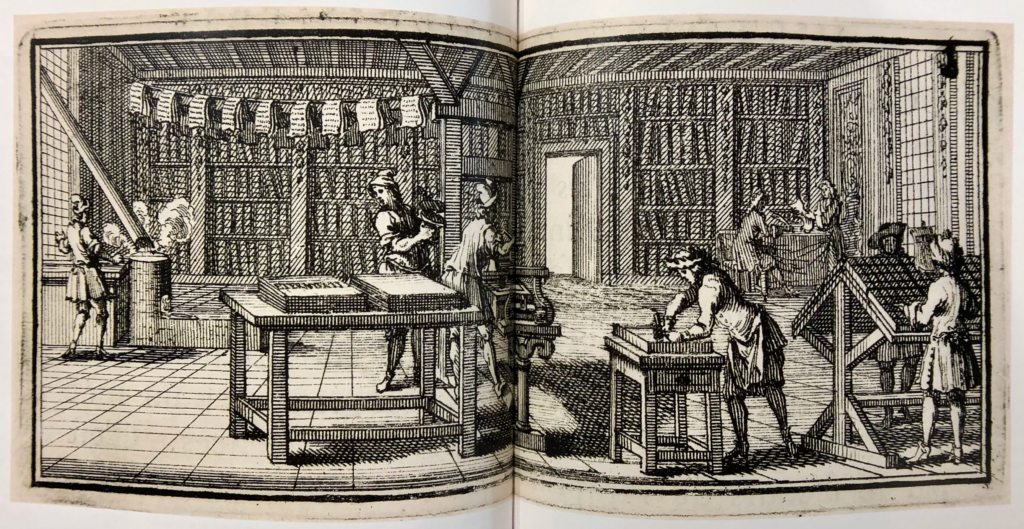

Ce sont là deux visions fantasmées d’une imprimerie. La première (ci-dessus) présente un lieu idéal par l’espace vaste et lumineux, la décoration (fenêtres, bibliothèque, panneaux) et l’abondance de personnel pour si peu de machines.

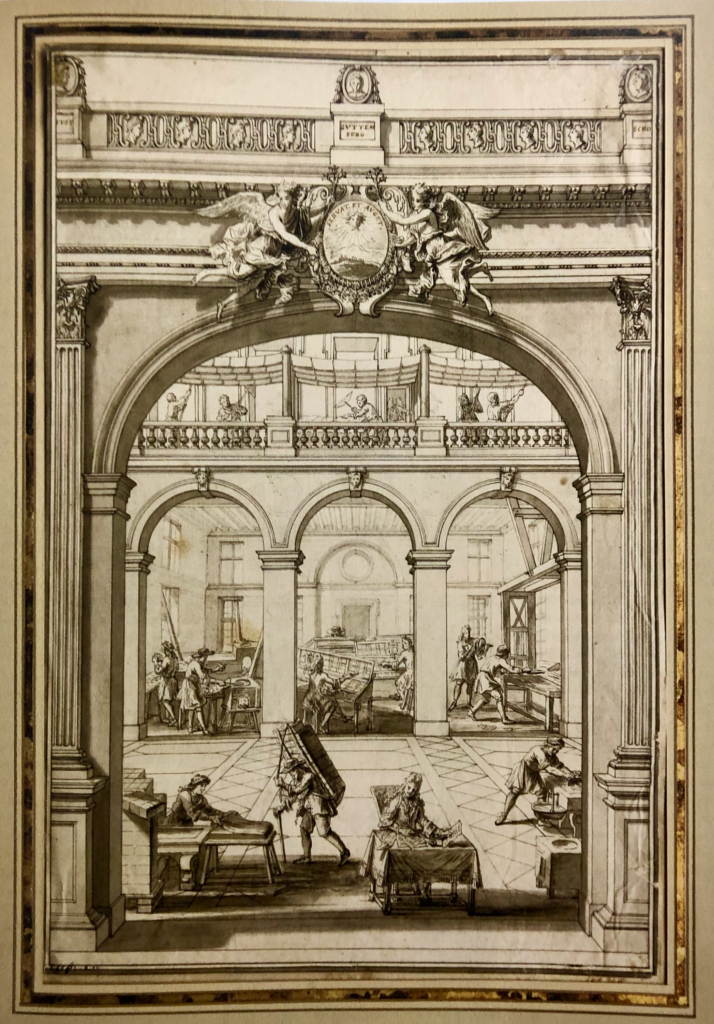

La seconde (ci-dessus) est censée représenter l’Imprimerie royale, fondée en 1640 à l’initiative de Richelieu et installée dans une galerie du Louvre. Elle n’était sans doute pas aussi grandiose que l’artiste la dépeint.

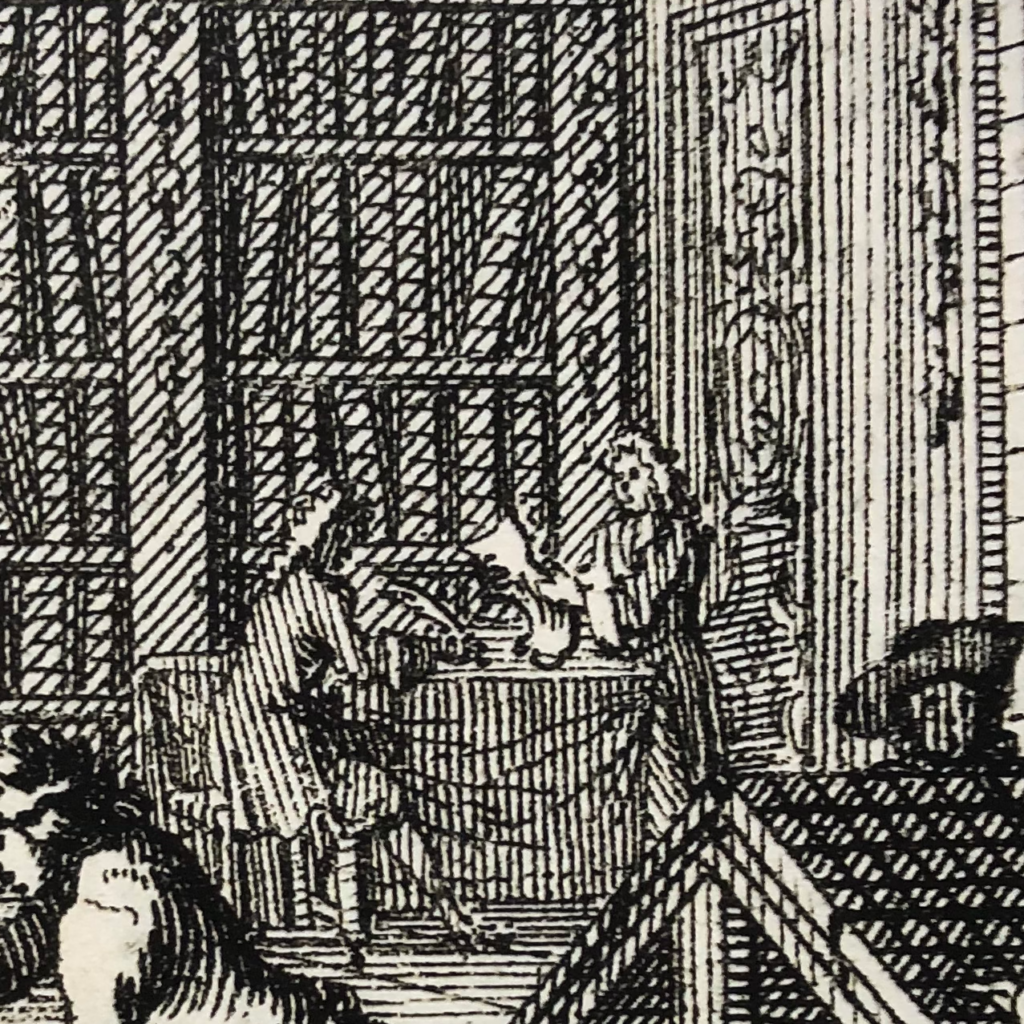

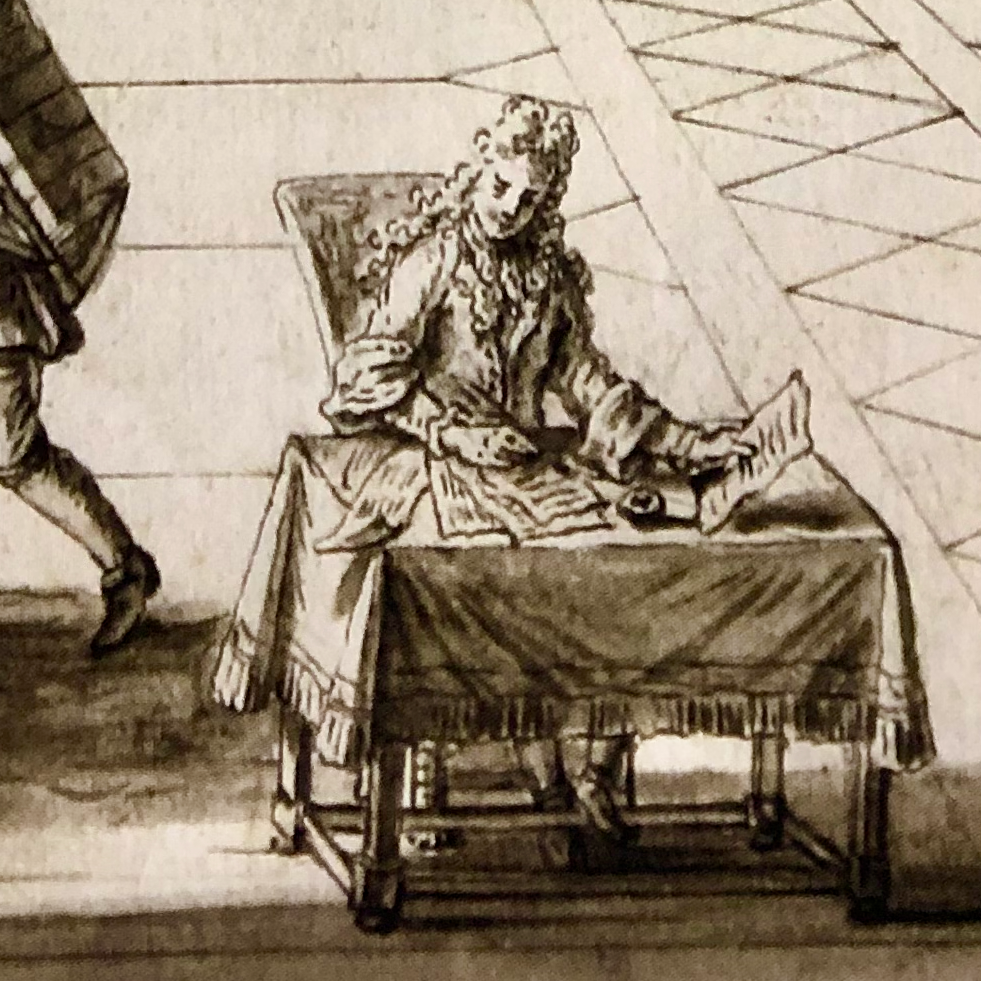

Mais ce qui m’intéresse ici, c’est qu’on pourrait bien y voir des correcteurs. À moins qu’il ne s’agisse d’auteurs : les historiens commentant ces images laissent place au doute. (À quoi reconnaît-on un correcteur au travail ?)

Sur la première image, au fond à droite, de part et d’autre d’une table ou d’un bureau, deux personnages sont occupés à relire et à annoter des épreuves (l’un d’eux tient une plume à la main).

De même, au premier plan de la seconde image, un homme écrit sur des feuilles posées devant lui, tout en tenant une autre feuille de sa main gauche. Compare-t-il la copie à l’épreuve imprimée ?

En tout cas, on connaît le nom du premier correcteur de l’Imprimerie royale : Raphaël Trichet du Fresne (1611-1661).

Je ne les imaginais pas ainsi, mes confrères d’alors ! Mais il est vrai que la mode de la perruque était assez répandue dans la noblesse et la bourgeoisie.

☞ On voit peut-être aussi deux correcteurs dans une gravure allemande du début du siècle. Voir « Orthotypographia, manuel du correcteur, 1608 ».

Source des images et de leur commentaire : Frédéric Barbier (dir.), Paris, capitale du livre. Le monde des livres et de la presse à Paris, du Moyen Âge au xxe siècle. Paris, Paris-Bibliothèques, Presses universitaires de France, 2007, p. 162-163 et 170-171. — Complément dans Jeanne Veyrin-Forrer, La lettre et le texte : trente années de recherches sur l’histoire du livre. Paris, École normale supérieure de jeunes filles, 1987, p. 269-270. — Portrait de Raphaël Trichet du Fresne tiré du site Fontes Inediti Numismaticae Antiquae (FINA).