« Laissons donc parler M. Dutripon au sujet de quelques renseignements que nous lui avons demandés sur les correcteurs typographes :

« ….. Maintenant vous désirez savoir ce que devient votre vieil ami Dutripon d’après tous ses travaux de vrai bénédictin, travaux incessants de nuit et de jour ; vous le supposez bien riche, au moins une fois millionnaire ; vous le croyez encore pensionné, placé dans une belle et honorable position ; eh bien ! vous êtes dans l’erreur : votre ami Dutripon est toujours correcteur d’épreuves d’imprimerie à quatre francs par jour, quand il ne lui arrive pas d’être malade, car les heures de maladie, les heures consacrées pour assister à l’enterrement d’un parent, de son enfant ou d’un ami, sont retenues à raison de cinquante centimes l’heure.

À cette occasion il me prend l’idée de vous dire quelques mots sur le métier de correcteur d’imprimerie en 1861.

On a fait la physiologie du pion de collège, elle n’était certes pas belle : eh bien, elle était admirable, magnifique, si on la compare à celle de correcteur !

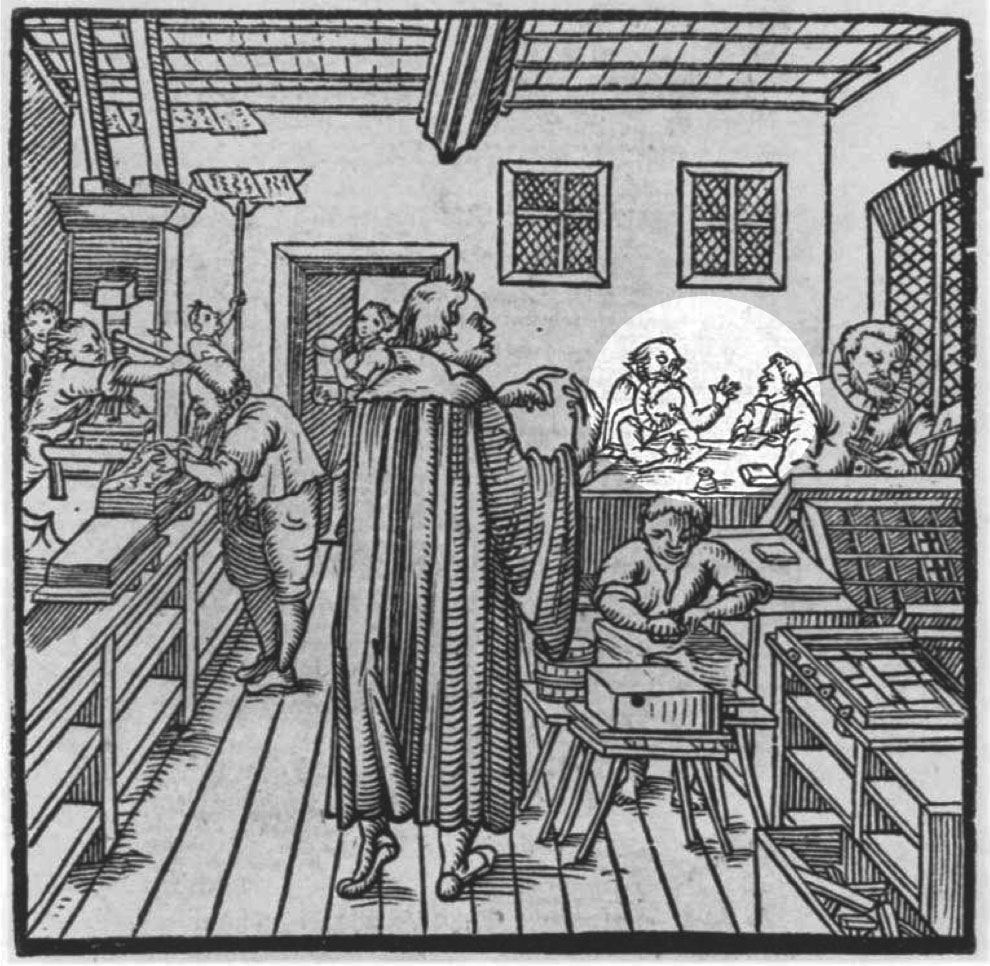

Le correcteur d’épreuves doit être savant, savoir parfaitement le français, le latin, le grec, les sciences du Droit, de la Médecine, de la Botanique, de la Géographie, de la Biographie, etc., etc.

Le correcteur typographe doit savoir plus à lui tout seul, que tous les académiciens ensemble, car il doit savoir ce que sait chacun d’eux, et sans le secours d’aucuns livres. Avec toute cette science, c’est un savant qui travaille à l’heure, comme un cocher de fiacre public. Une heure sans travail, est une heure sans pain.

Vous croyez peut-être qu’on l’installe dans un beau cabinet, sur un doux fauteuil, devant une belle bibliothèque, avec un bon feu dans l’hiver, vous vous trompez encore. Ce sybarite de correcteur à quatre francs par jour, on le fourre dans un trou, sous un escalier, sous les rangs des compositeurs, quelquefois dans une espèce de niche qu’on appelle cabinet, sombre, étroit. Ainsi M. Dutripon était, en 1833, dans un cabinet au-dessous du sol, dont le jour venait de haut, que l’on ouvrait de la main droite, tandis que sans changer de place on ouvrait de la main gauche, les lieux d’aisances où se rendaient tour à tour, toute la journée, 150 ouvriers ; c’est de ce cabinet que le poète Hégésyppe Moreau est sorti pour aller mourir à l’hôpital ; dans une autre imprimerie votre ami s’est trouvé dans une espèce de niche, sous un double châssis de verre, où l’on grille en été, on gèle, on moisit, on pourrit en hiver, où l’on est continuellement étourdi du bruit des allants et venants, du bruit des mécaniques, des formes lourdes que l’on décharge à chaque instant contre les planches qui l’emboîtent, où enfin il ne lui est adressé que des injures et des menaces, et force grossières impertinences ; une autre fois, l’étroite place qu’il occupait le collait contre un mur épais et humide duquel on pouvait ramasser beaucoup d’eau.

Il serait vraiment à propos, que le préfet de police fît visiter tous ces cabinets et usât de sévérité pour les faire changer, c’est à peine s’il en laisserait subsister de tels, six ou huit dans tout Paris.

Comment sont traités dans les imprimeries les correcteurs ? quel cas fait-on d’eux ? S’ils demandent un dictionnaire, on leur répond qu’ils ne doivent pas en avoir besoin, le dictionnaire de toutes les sciences doit être dans leur tête, qu’ils doivent tout savoir, que ce serait les exposer à perdre du temps si on leur permettait d’avoir un dictionnaire. Il ne leur est jamais permis de voir les auteurs, ce serait un cas de renvoi si on les surprenait parlant avec eux ou les éditeurs. Or, presque toujours les auteurs ou éditeurs sont fort irascibles quand ils trouvent des fautes non aperçues par le correcteur. Souvent on entend le patron appeler un apprenti et lui crier : « dites au correcteur de monter : » le correcteur, qui sait ce que cela veut dire, monte lentement, bêtement : « Quoi, monsieur, vous m’avez laissé passer orsénime, quand c’est orsénique qu’il fallait ? quoi ! vous avez laissé passer sulfureux quand il fallait sulfurique ? quoi ! dit un autre, qui est jardinier, vous avez laissé passer chrysantemum pulchrum, quand il fallait pulchra ? monstruosus, au lieu de monstrosus, et une foule d’autres choses… allez et soyez plus attentif ; » et une foule d’autres aménités. Enfin, le correcteur est la bête noire des ouvriers, qui l’injurient à la journée ; il est haï du prote ; il est rarement estimé du patron ; il est toujours un ignorant dans l’esprit des auteurs, auxquels il rend plus de services que leur plume, car il est inouï combien un correcteur trouve de fautes dans le langage écrit des savants, combien il relève d’erreurs de chronologie, de biographie et de toutes les sciences, combien il trouve de vers à treize ou quatorze pieds. Voilà le métier de correcteur, et je suis loin de tout dire. C’est, selon moi, le métier le plus précaire, le plus abrutissant, le plus mal rétribué, le plus injurié, celui qui rencontre le moins de dignité dans les rapports, et c’est pourtant presque toujours le seul homme d’esprit qu’il y ait dans la boutique de l’industriel. Cependant je ne dois pas confondre dans le même fagot tous les maîtres imprimeurs, j’en dois excepter les MM. Didot, M. Martinet, M. Leclerc et quelques autres encore qui ont de l’instruction, des égards, de la politesse, de l’urbanité, de la dignité. Les correcteurs de ceux que j’ai cités sont considérés et traités avec égard et amitié. Presque tous les imprimeurs des départements sont de même, bons, humains et justes appréciateurs de leurs correcteurs ; je ne citerai que MM. Mame de Tours et Silbermann de Strasbourg. Il serait à désirer que tous ressemblassent aux cinq noms que je cite. Non seulement le métier de correcteur ne serait plus un métier abrutissant, mais une profession honorable, gaie et agréable ; de plus la littérature y gagnerait, les acheteurs de livres en profiteraient sous plus d’un rapport.

Voilà que nous voulions faire la biographie d’un correcteur, et nous avons fait, assez en abrégé, la physiologie de la profession. »

Ces curieuses particularités et celles précédentes, qui sont puisées dans l’Histoire de la Typographie, du bibliophile si renommé, M. Paul Lacroix, forment plus d’un singulier contraste. Ainsi les correcteurs, par une glorieuse analogie, ont donc de commun avec les savants, l’infortune qui s’attaque trop souvent à leur vrai mérite, et dans leur mission laborieuse, c’est assurément pour eux, que Boileau prédit au nom des Muses, un nom et des lauriers seulement, en cas de réussite. »

Extrait de : Werdet, Edmond (1793-1870), Histoire du livre en France depuis les temps les plus reculés jusqu’en 1789, 5 vol., Paris, E. Dentu, 1861-1864. 2e partie, Transformation du livre, 1470-1789 [lien vers Numelyo, bibliothèque numérique de Lyon], p. 161-165.

☞ Lire en complément : Conditions de travail des correcteurs au xxe siècle.