L’amour en majuscule (Amour), au singulier, ne doit pas être confondu avec l’amour en majuscules (AMOUR), au pluriel.

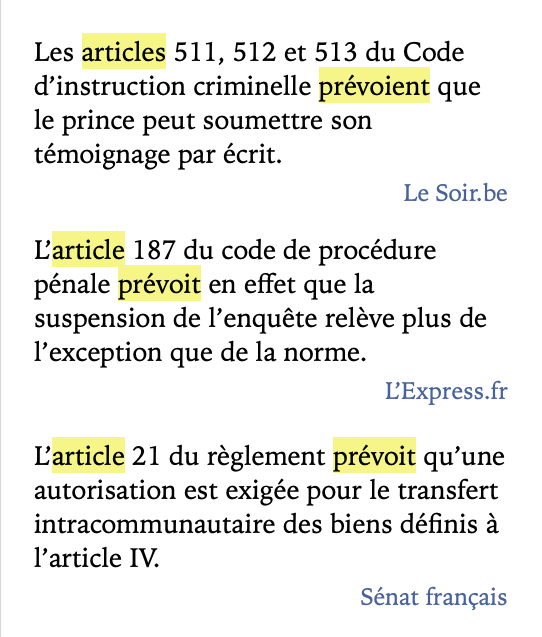

On met la première lettre du mot amour en majuscule, c’est-à-dire en caractère majuscule (en typographie) ou en écriture majuscule (quand on écrit à la main). En langage courant, on le dit aussi d’un mot entier, au singulier ou au pluriel, comme on dit en italique1, même s’il faudrait dire en (lettres) capitales2. (Le terme écriture capitale existe aussi, mais est employé plus rarement3.)

L’amour en majuscule (parfois écrit l’Amour en majuscule) est une expression que l’on rencontre occasionnellement. Même Sylvie Vartan l’a chanté :

Pour moi tu es l’amour au masculin singulier

L’amour en majuscule, au futur, au passé4

C’est l’équivalent de l’amour avec un grand A.

Une thèse consacrée au romancier Paul Féval parle du « sceau de l’amour en majuscule qui caractérise ses romans5 ». Un article sur l’amour de Dante pour Béatrice affirme : « Il s’agit de l’Amour en majuscule, celui qui pousse à la vie6. » Une critique de film relate que « Lubna Azabal […] joue une femme “forte”, un roc qui s’effrite à cause de sa maladie, mais qui résiste, porté par un amour en majuscule7. »

“L’histoire avec sa grande hache”

On parle aussi, plus fréquemment, de l’h/Histoire en majuscule (« l’histoire avec sa grande hache », comme l’a écrit Georges Perec8).

Il n’y a pas que l’Histoire en majuscule qui se répète, cela arrive aussi dans l’histoire des familles. Dans les deux cas, la répétition se pimente de nuances, de menues modifications, ainsi tempère-t-elle l’effet de rabâchage. ― Sylvie Germain9.

NB — Majuscule est aussi employé au figuré comme adjectif, au sens de « grand, important, considérable, majeur » : Une colère majuscule10. Un enjeu majuscule11.

- « Nature et fonction de l’italique », Vitrine linguistique (OQLF). S.d. Consulté le 5 juin 2024. ↩︎

- Voir l’article « La différence entre capitales et majuscules » de ma consœur Sophie Viguier. S.d. Consulté le 5 juin 2024. ↩︎

- Voir « Écriture capitale », blog Les Essentiels de la BnF. ↩︎

- Chanson « Masculin singulier », album Ta sorcière bien-aimée, 1976. ↩︎

- Carole Ntsame Mve, L’art du feuilleton dans les Habits Noirs de Paul Féval. Littératures. Université Charles de Gaulle - Lille III, 2012. Français. NNT : 2012LIL30057. tel-01124081. ↩︎

- María Lucía Homen, « Dante et l’écriture de Béatrice : Jouissance et langage dans La Divine Comédie », Acheronta, n° 10, décembre 1999 [en ligne]. Consulté le 5 juin 2024. ↩︎

- « Le bleu du caftan », blog Coquecigrues et ima-nu-ages, 31 mars 2023. Consulté le 5 juin 2024. ↩︎

- Dans W ou le souvenir d’enfance, 1975. ↩︎

- Dans Magnus, fragment 15, 2005. ↩︎

- Voir le TLF. ↩︎

- Voir le Larousse. ↩︎