Journaliste et écrivain, Simon Arbellot (1897-1965) raconte sa carrière dans Journaliste ! (Paris, La Colombe, éd. du Vieux Colombier, 1954, 111 p.). Après un « court stage, entre amis » au Monde illustré, il débute en 1919 au Petit Journal, pour « une année de sévère apprentissage », puis entre au Figaro, « qu’il quitte au début des années 1930 pour le journal Le Temps et la revue Documents. […] Sous l’Occupation, il est nommé directeur de la presse au ministère de l’Information à Vichy de 1940 à 1942, puis consul général de France à Malaga de 1943 à 1944. […] Après la guerre, il contribuera à divers titres de presse, comme Écrits de Paris, Le Charivari, ou encore La Revue des Deux Mondes » (Wikipédia).

Dans un passage où il évoque son arrivée au Petit Journal (chapitre premier), il mentionne le travail auprès des ouvriers de l’imprimerie, des secrétaires de rédaction et des correcteurs.

“Au fait dès la première ligne”

« […] pour un jeune garçon ambitieux et pressé, l’apprentissage est dur. C’est d’abord la perte de la liberté. Il faut renoncer à toute obligation qui ne soit pas professionnelle […].

« Il y a aussi les permanences, les interminables permanences pour le cas où il se passerait quelque chose. Comme elle est triste, à minuit et demi, cette salle de rédaction, maintenant déserte, qui sent le vieux papier et le culot de pipe ! Face au téléphone il faut attendre et, dans les feuilles d’agence qui s’amoncellent, découvrir le fait nouveau qu’on réécrira d’urgence et qu’on enverra aux machines. […]

« Travail obscur et sans gloire du débutant, mais nécessaire étape. Il ne s’agit plus, ici, de dissertation philosophique, mais d’information. Écoutons les conseils de ce vieux barbu décoré [le rédacteur en chef] :

[…]

— Pas de périphrases, entrez dans le vif du sujet. Vous n’êtes pas là pour faire de la littérature, vous écrivez pour les lecteurs, pas pour vous, ni pour votre petite amie. Au fait, au fait dès la première ligne.

« Et le crayon rouge biffe, sans nulle considération, la belle phrase du début. Quant à la formule bien balancée de la fin, elle est livrée à la seule décision du secrétaire de rédaction qui, au marbre, suivant la place, la conservera ou la fera sauter.

“Devant les pages de plomb”

« J’éprouvais une grande joie lorsque, de temps à autre, en fin de journée, l’un des secrétaires de rédaction, vieux bonhomme barbu, lui aussi, chargé des éditions de province, me faisait demander à la composition. Avec quel empressement je descendais alors dans ce sous-sol où vrombissaient les célèbres machines de Marinoni et où des ouvriers, les bras nus, s’affairaient au marbre, devant les pages de plomb du journal en gestation. Il s’agissait généralement d’un repiquage d’une information que j’avais donnée une heure avant, mais qu’il convenait de modifier suivant une dépêche de dernière heure lâchée par la printing d’Havas1. Là, dans le cliquetis des claviers, sur un coin de table, respirant avec délices l’odeur de la morasse2 toute fraîche, je rectifiais au crayon la nouvelle, remplaçant le point d’interrogation du titre par une affirmation, supprimant un mot ici et là et je tendais fièrement mon épreuve corrigée à un jeune ouvrier en sueur qui la portait tout droit à la linotype.

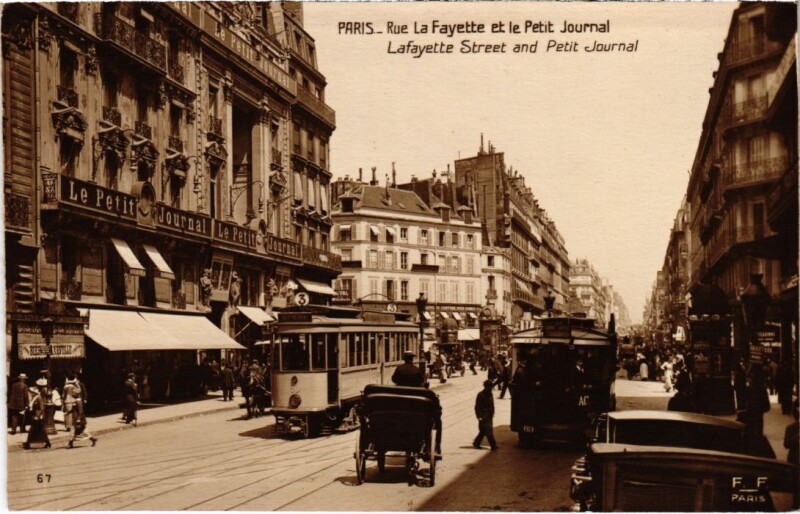

« Cette collaboration du journaliste et du machiniste est l’une de mes découvertes les plus agréables dans les sous-sols de la rue La Fayette. Le typographe est, en effet, l’ami du journaliste et je n’ai connu, dans les différentes imprimeries que j’ai, par la suite fréquentées3, que de braves et honnêtes gens, prêts à rendre service, intéressés comme nous-mêmes à la perfection du travail ; patients devant notre fièvre, compréhensifs à nos scrupules d’auteurs. À côté d’eux les correcteurs, souvent érudits, toujours lettrés, sont nos plus précieux auxiliaires. Et je ne parle pas des fautes d’orthographe et des erreurs de ponctuation, menue monnaie, qu’ils relèvent avec indulgence, même dans les articles des académiciens ; mais s’agit-il d’une citation, d’une date, d’un mot étranger, d’un chiffre dont l’authenticité ou l’emploi leur paraît suspect, alors c’est avec infiniment de tact qu’ils abordent le délinquant : “Ne croyez-vous pas qu’il conviendrait de rectifier ?”

« Combien d’auteurs célèbres doivent au correcteur de n’avoir pas eu à rougir le lendemain matin d’une bourde échappée à leur plume trop rapide.

“L’heure de la brisure”

« Quand la chance voulait que je me trouve au marbre à l’heure de la “brisure”, court repos entre deux services, c’est bien volontiers que j’allais avec les ouvriers dans le petit café d’à côté — il y a toujours un petit café à côté des imprimeries — boire avec eux, cette fois sur le zinc, le verre de rouge de la collaboration. Ces gens-là vous feraient, à eux seuls, aimer le métier de journaliste, les anciens parce qu’ils ont beaucoup vu et beaucoup observé, les jeunes parce qu’ils ont le goût de leur travail et le respect de ses traditions. Combien de fois, bavardant avec eux, ai-je souhaité de devenir, moi aussi, un jour un grand journaliste et de remettre dans leurs mains habiles, non plus quelques lignes de banale information mais une belle chronique dont j’étais assuré qu’elle serait l’objet de tous leurs soins attentifs ! On avait tellement l’impression que le metteur en page et ses aides étaient aussi fiers que nous d’une présentation réussie, d’un journal au point ! Et souvent l’amitié d’un ouvrier de l’imprimerie nous vengeait des mesquineries de l’adjudant de quartier, fût-il paré du titre de rédacteur en chef et décoré des palmes académiques. »

☞ Voir aussi « L’imprimerie d’un journal parisien dans les années 1960 ».

Plus d’images sur un site Web consacré au Petit Journal.

- Le téléscripteur de l’agence Havas, ancêtre de l’AFP. ↩︎

- Épreuve grossière, le plus souvent réalisée à la brosse. On voit le tirage d’une morasse dans le film L’Homme fragile (voir mon article illustré). ↩︎

- J’ai respecté la ponctuation d’origine. ↩︎