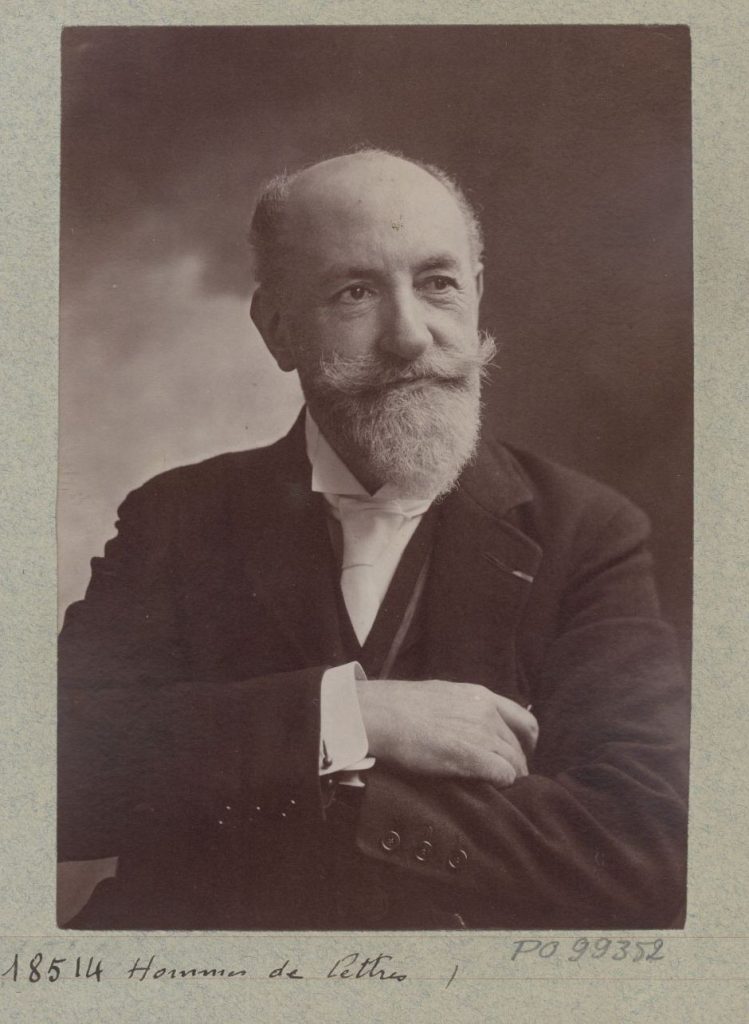

Engagé dans la garde nationale mobile, mais taquiné par la muse1, le jeune Jacques Normand (1848-1931), « après les horreurs inoubliables […] de la Commune », souhaite faire publier un premier recueil de poésie…

« […] ma décision était prise. Je recopiai mes vers de ma plus claire écriture, j’en fis un joli manuscrit tout frais et pimpant, puis, un matin, je me rendis chez “mon” éditeur.

« Mon éditeur ! Absolument inconnu, sans nulle attache littéraire, je n’aurais jamais osé m’adresser à un grand éditeur parisien. Modestement, j’avais été trouver un petit éditeur2, à peu près aussi inconnu que moi. Quand il avait su que “c’était des vers”, il avait eu un haut-le-corps ; mais quand, un moment après, il me voyait, sur son refus formel de faire les frais de l’édition, disposé à les faire moi-même, le haut-le-corps s’était changé en un salut bienveillant.

« Le manuscrit livré à l’imprimeur, les premières épreuves m’arrivèrent. Malgré la netteté de ma copie ou peut-être même à cause de cette netteté (les gens du métier me comprendront) elles étaient pleines de fautes. Absolument ignorant alors des signes de correction typographique, je me mis à couvrir les malheureuses épreuves d’une série de notes à la fois détaillées et obscures qui ont bien dû faire rire les ouvriers de l’imprimerie… à moins, ce qui est plus probable, que l’habitude ne les y eût rendus complètement indifférents.

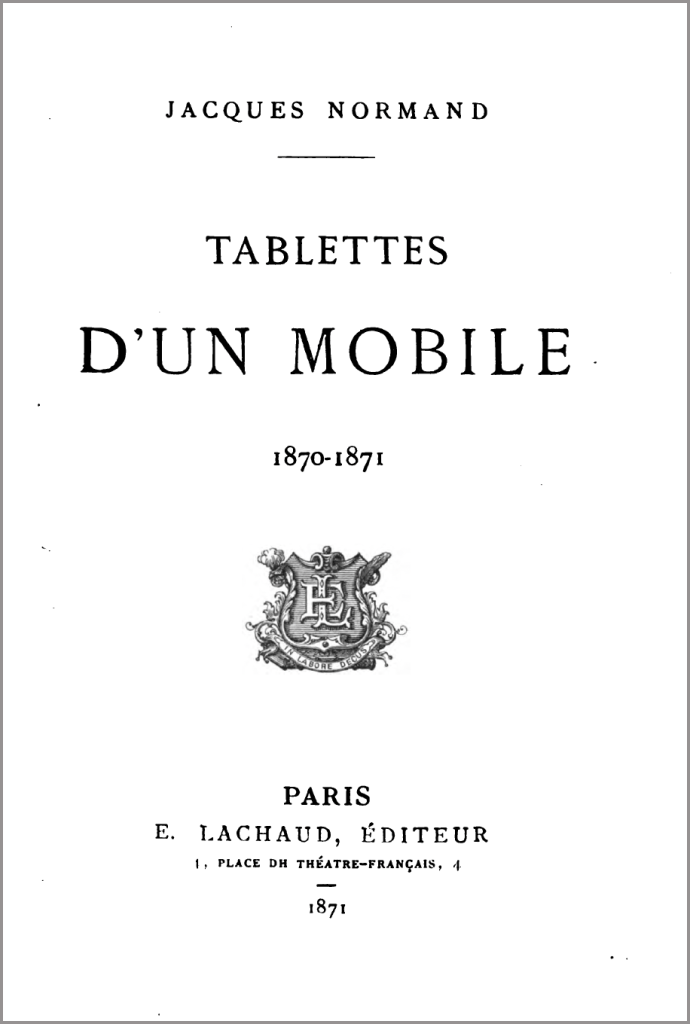

« Enfin, les dernières épreuves corrigées, le “bon à tirer” donné, la couverture choisie, le livre parut sous ce titre simplet : Tablettes d’un Mobile (1870-71). Inutile de dire qu’il se vendit fort peu. J’en avais offert à tous mes parents, amis et connaissances, même lointaines, — les seules personnes qui eussent pu avoir l’idée de l’acheter, et encore !

« Mais j’eus la joie, en passant devant les libraires, de voir mon petit volume en étalage. Avec sa couverture jaune paille et son titre rouge, il me semblait charmant, plus joli que tous les autres. Et quand un passant s’arrêtait une minute devant la boutique, très naïvement, je m’étonnais qu’il n’y entrât pas pour l’acheter… »

Jacques Normand sera poète, romancier, journaliste et dramaturge.

Extrait de : Jacques Normand, Les Jours vécus (souvenirs d’un Parisien de Paris), Paris, Calmann-Lévy, 1910, p. 40-42.

- « Malgré les fatigues, les écœurements physiques et moraux de cette vie à laquelle nous étions si peu faits, — gamins de vingt ans brusquement arrachés aux douceurs du foyer, — j’avais trouvé le temps, entre deux marches, le soir, sous la tente et dans les baraquements, à la lueur d’une chandelle, de prendre quelques notes, de rimer quelques vers » (p. 38). ↩︎

- E. Lachaud, 4, place du Théâtre-Français (aujourd’hui, place André-Malraux), Paris Ier. ↩︎