J’avais déjà inscrit le libraire-bibliographe Prosper Marchand (1678-1756) dans mon Petit dico des correcteurs et correctrices, sur la foi d’un article de Wikipédia. Quand j’ai appris l’existence des travaux de Christiane Berkvens-Stevelinck, j’ai pensé me les procurer. Bien m’en a pris : j’y ai trouvé une foule d’informations supplémentaires, dont je résume ici l’essentiel.

Né à Saint-Germain-en-Laye, Prosper Marchand étudie les langues anciennes et, à l’âge de 15 ans, opte pour la librairie2. Mais il se convertit peu à peu à la religion réformée et, en 1709, est contraint de fuir aux Pays-Bas, où il s’installe comme libraire, d’abord à La Haye, puis à Amsterdam, enfin à Rotterdam.

Selon toute vraisemblance, Marchand fut attiré dans cette ville [Rotterdam] par les libraires Fritsch et [Michel] Böhm. Gaspard Fritsch […] connaissait Marchand depuis son arrivée dans les Provinces-Unies et avait amplement eu le loisir d’apprécier ses qualités. Fritsch et Böhm prennent Marchand à leur service et lui confient, entre autres, l’édition des Œuvres de Pierre Bayle3.

Les divers travaux pour Fritsch et Böhm, puis pour Böhm et Charles Levier, l’occupent jusqu’en 17204. Après un séjour en Angleterre, il s’installe à La Haye. « Il s’y livre à des travaux personnels mais loue également ses services aux libraires qui lui en font la demande5. »

La plupart des grands éditeurs hollandais publiant en français n’avaient de cette langue qu’une teinture plus ou moins prononcée. Il leur fallait donc s’entourer de lettrés français capables de les seconder à la fois dans le choix des manuscrits et dans le contrôle de la pureté de la langue6.

Pour certains auteurs, il se charge aussi de choisir un éditeur et de négocier la cession du manuscrit. Ses commanditaires lui laissent une « entière liberté7 », y compris celle « d’apporter des modifications de forme ou même de fond au texte initial8 ». Son nom « n’apparaît pourtant nulle part dans les ouvrages placés par lui et dont il surveilla l’édition9 ». « Marchand demande quelquefois la permission expresse de l’auteur avant de se décider à une certaine modification mais il se voit souvent forcé d’intervenir sur le champ [sic] et de son propre chef10. »

[Il] effectue les modifications qui lui paraissent nécessaires en s’appuyant sur le ‘pouvoir absolu’ que lui ont littéralement conféré ses correspondants. Après avoir approuvé une certaine correction, [Mathurin Veyssière de] La Croze poursuit : ‘Si vous en trouvez d’autres à faire, je les approuve d’avance, et j’abandonne le tout à vôtre prudence et vôtre discrétion11’. […]

« Si la plupart des auteurs approuvent hautement les ‘angéliques corrections’ de Marchand, il en est cependant qui ne le ménagent pas. […] L’accusation de retrancher à sa fantaisie ou au contraire d’ajouter trop du sien dans les éditions dont il s’occupe poursuivra Marchand toute sa vie et n’est pas sans revêtir une certaine gravité12. »

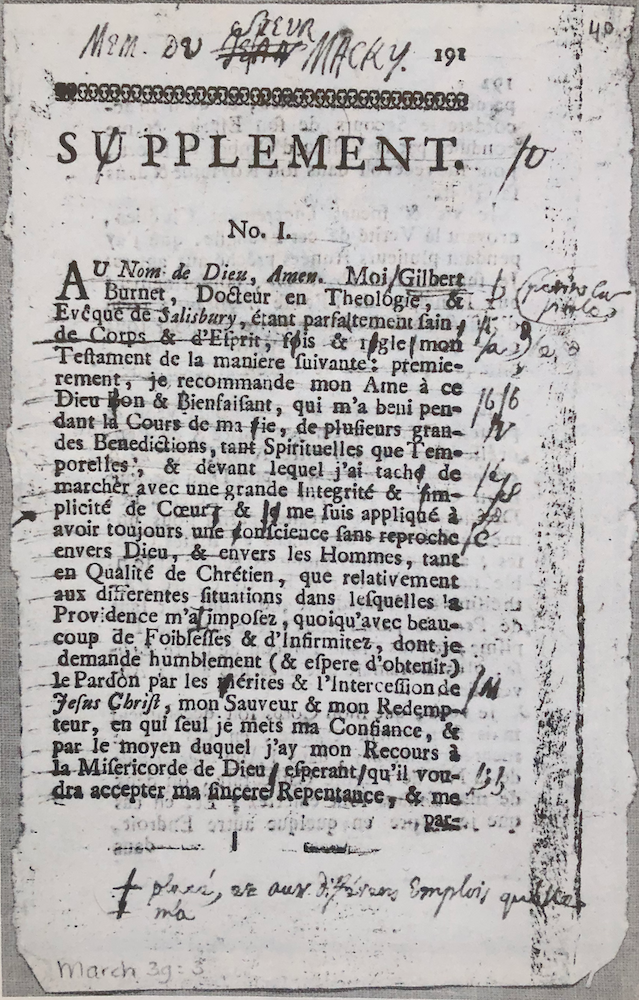

Pour la correction des épreuves, tâche qu’il accomplira pendant « plus de quarante ans15 », Marchand « applique une méthode de travail soigneusement mise au point et méticuleusement suivie16 ». Méthode surprenante sur un point pour le correcteur d’aujourd’hui, puisqu’il ajoute des majuscules à la plupart des substantifs (à la manière allemande), qu’il appelle « les Mots essentiels de chaque Phrase17 ». Il s’en explique « dans un brouillon de lettre en date du 23 mars 1724, adressée […] à un destinataire inconnu18 » :

Lorsque j’eus résolu de me mettre à la Correction, je voulus étudier les Regles selon lesquelles on doit se conduire dans cette Occupation agréable et penible, tant pour la Ponctuation, que pour la Position des Accens, et la Distribution des Capitales. Pour cet effet, j’examinai les Ouvrages de nos Plus habiles Ecrivains, et les Editions qu’on en regarde commes les meilleurs et les plus éxactes. Mais, bien loin d’en tirer le moindre Secours, je n’acquis que des Doutes et de l’Incertitude. Je les trouvai tous, non seulement très différents les uns des autres, mais même presque toujours contraires et opposez à eux-mêmes ; je ne dis pas simplement au commencement ou à la fin d’un Volume, mais le plus souvent dans la même Feuille, dans le même Feuillet, dans la même Page. […] Pour éviter cet Inconvénient, je me suis formé un Sistème, dans lequel j’ai tâché d’être uniforme quant aux Capitales et clair quant à la Ponctuation. Ce sont là les deux principaux Points, que je me suis proposé d’y observer ; me gardant bien d’y être scrupuleux jusqu’à l’Observation de quantité de Minuties fort indifférentes d’elles-mêmes19.

Le travail de correcteur lui paraît « fastidieux et décourageant21 », comme il l’écrit à La Barre de Beaumarchais : « Mais en rentrant chez vous, il y a des épreuves qui vous attendent, épreuves bien nommées puisque souvent elles servent à éprouver notre patience22. »

Il lui est aussi difficile d’en tirer des revenus corrects :

En 1734, Rousset de Missy demande à Marchand d’assurer la correction d’un périodique : le libraire [Henri] Scheurleer le paiera tous les trois mois. L’année suivante, Rousset reconnait que ce travail de correction exige sensiblement plus de ‘peine’ qu’il ne rapporte et promet d’améliorer la qualité des épreuves à corriger. Le libraire [Pierre] Paupie, qui imprime les Amusements du beau sexe et fait corriger les épreuves par Marchand, décide unilatéralement de réduire le salaire de son correcteur. Celui-ci s’en plaint à Gaspard Fritsch et semble même avoir menacé de déposer la plume23.

Des auteurs, on ignore même s’il toucha « un quelconque salaire […] pour la correction des manuscrits placés par ses soins24 », la correspondance n’en portant aucune mention.

De plus, « entre le statut social du correcteur d’imprimerie et l’importance qu’auteurs et libraires déclarent accorder à son travail, la contradiction est flagrante25 ». Quand l’un le méprise, l’autre l’estime « digne d’un meilleur sort et d’une situation plus honorable que celle de correcteur26 ».

Quoi qu’en en soit, ils « souhaitent vivement que Marchand se charge de corriger leurs éditions, pour se féliciter ensuite du résultat27 ». « […] c’est peut-être [Daniel] [d]e La Roque qui […] résumera le mieux l’opinion de beaucoup, trois ans à peine avant le décès de Marchand28 » (lequel a alors 75 ans) :

Je vois que vostre dessin est de quiter la correction, mais je crain mon cher ami que vous n’en soyez pas le maitre, car on aura toujours besoin de vous et jamais on ne fera, pendant vostre vie, imprimer quelque bon livre sans que vous ne l’ayez examiné en toute manière auparavant29.

« La tâche du correcteur est peu glorieuse », conclut Christiane Berkvens-Stevelinck, « [m]ais le but poursuivi, lui, n’a plus besoin de conquérir ses titres de noblesse : il s’agit de mettre au jour des livres bien imprimés, avec le moins de fautes et d’inconséquences possibles, en un mot des éditions qui ne choquent point la vue30. »

- Christiane Berkvens-Stevelinck, Prosper Marchand. La vie et l’œuvre (1678-1756), Leyde, E. J. Brill, 1987, fig. 1, hors texte. ↩︎

- Au sens de l’époque, c’est-à-dire l’édition et le commerce des livres. ↩︎

- Christiane Berkvens-Stevelinck, Prosper Marchand. La vie et l’œuvre (1678-1756), op. cit., p. 4-5. ↩︎

- Et non 1723, comme le dit l’article de Wikipédia. ↩︎

- Christiane Berkvens-Stevelinck, Prosper Marchand. La vie et l’œuvre (1678-1756), op. cit., p. 5. ↩︎

- Christiane Berkvens-Stevelinck, « Prosper Marchand, ‘trait d’union’ entre auteur et éditeur », De Gulden Passer, 56, 1978, p. 81. ↩︎

- Ibid., p. 76. ↩︎

- Loc. cit. ↩︎

- Loc. cit. ↩︎

- Loc. cit. ↩︎

- Ibid., p. 77. ↩︎

- Ibid., p. 77-78. ↩︎

- Christiane Berkvens-Stevelinck, Prosper Marchand. La vie et l’œuvre (1678-1756), op. cit., fig. 8, hors texte. ↩︎

- Christiane Berkvens-Stevelinck, « Prosper Marchand, ‘trait d’union’ entre auteur et éditeur », art. cité, note 94. ↩︎

- Ibid., note 14. ↩︎

- Christiane Berkvens-Stevelinck, Prosper Marchand. La vie et l’œuvre (1678-1756), op. cit., p. 155. ↩︎

- Ibid., p. 156. ↩︎

- Ibid., p. 155. ↩︎

- Cité ibid., p. 155-156. ↩︎

- Christiane Berkvens-Stevelinck, « Prosper Marchand, ‘trait d’union’ entre auteur et éditeur », art. cité, p. 80. ↩︎

- Christiane Berkvens-Stevelinck, Prosper Marchand. La vie et l’œuvre (1678-1756), op. cit., p. 156. ↩︎

- Cité loc. cit. ↩︎

- Loc. cit. ↩︎

- Christiane Berkvens-Stevelinck, « Prosper Marchand, ‘trait d’union’ entre auteur et éditeur », art. cité, p. 82. ↩︎

- Christiane Berkvens-Stevelinck, Prosper Marchand. La vie et l’œuvre (1678-1756), op. cit., p. 156. ↩︎

- Ibid., p. 157. ↩︎

- Loc. cit. ↩︎

- Loc. cit. ↩︎

- Cité loc. cit. ↩︎

- Loc. cit. ↩︎