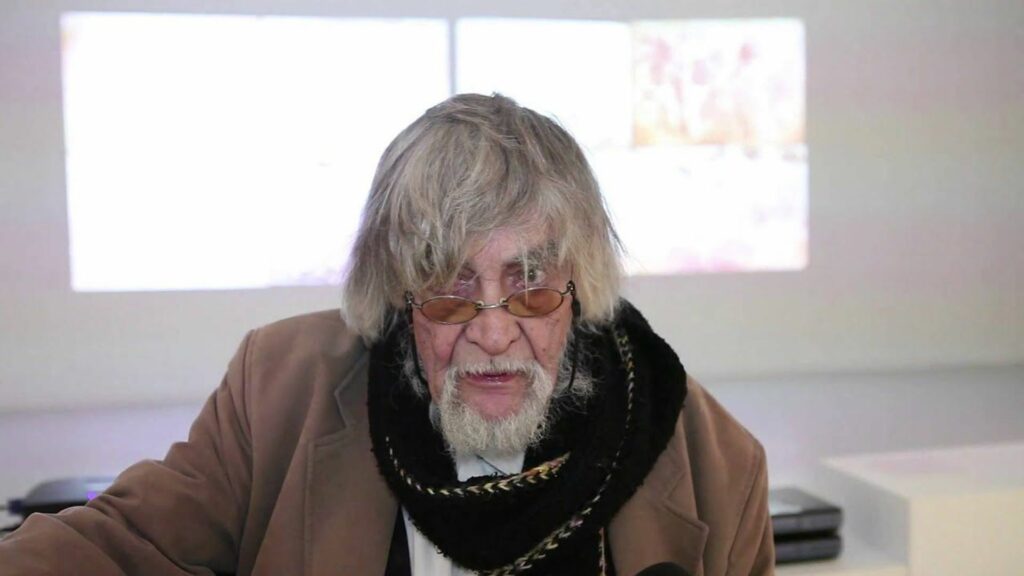

Écrivain1 français d’origine belge, Marcel Moreau (1933-20202) fut correcteur pendant trente-cinq ans3. Orphelin de père à 15 ans, il travaille d’abord comme ouvrier dans une robinetterie, puis est recruté comme aide-comptable au journal Le Peuple. En 1955, il répond à une annonce : on cherche un correcteur. « Je ne savais pas très bien ce que cela voulait dire. J’en savais assez cependant pour rêver à un monde délivré des nombres, à un royaume de mots4. » Il entre ainsi dans le cassetin5 du Soir, à Bruxelles.

C’est pour lui une pénible expérience (pointage, contrôle, chef médiocre…), dont il se « purifie » par l’écriture : il rentre, le soir, « l’œil brouillé par une somme inhumaine de lecture », « ayant trituré toute la journée et jusqu’à la nausée l’infra-vocabulaire », pour « un salaire ridiculement bas ».

En 1962 paraît Quintes, son premier roman, qui « met en scène un employé d’imprimerie cherchant à rompre avec la médiocrité de sa vie6 ». Grâce à cette « fiction aux résonances kafkaïennes [… il] fait une entrée remarquée dans le monde littéraire7 ».

En 1968, il s’installe à Paris avec femme et enfants, et travaille aux éditions Alpha (9, rue Chauchat8), puis au Parisien libéré et, enfin, au Figaro9. Sa vie change alors. Il prend goût au métier de correcteur — « En dépit des purismes découragés et des laxismes entendus, ce métier tel que je l’exerce en ce moment reste à mes yeux l’un des plus beaux qui soient » —, tout en continuant à écrire, avant et après sa journée de travail10.

“Cette peuplade sans race”

Dans son Égobiographie tordue (1984, rééd. de L’Ivre livre, 1973), Moreau consacre des pages élogieuses aux correcteurs de presse et aux ouvriers du livre. Comme d’autres avant lui (notamment, Boutmy, 1866, et Décembre-Alonnier, 1864), il rappelle que les correcteurs sont une « peuplade sans race » et des « être[s] hybride[s], […] mi-ouvrier[s] mi-intellectuel[s] » :

[…] contrairement aux linos et aux typos qui ont en commun d’être passés par la formation professionnelle, les correcteurs semblent venir de partout et de nulle part. Ils me font l’effet d’immigrés ayant abandonné une terre appelée spécialisation pour chercher l’aventure dans une contrée appelée correction. On trouve parmi eux d’anciens avocats, d’ex-professeurs ou artistes, des marins, des aviateurs, des curés défroqués, des marchands de beurre, des saxophonistes, des rimailleurs, et je ne jurerais même pas qu’il n’y ait parmi nous au moins une prostituée en puissance ou repentie, un ex-voleur de grands chemins blasé par les années de prison.

Outre la variété des parcours, il s’émerveille aussi du mélange des positions politiques de ses collègues :

Politiquement, le registre confine à la pétaudière. Communistes, trotskistes, maoïstes, anarchistes [c’est à ces derniers qu’il s’accorde le mieux] dansent un sabbat théorique autour d’une poignée d’olibrius dépolitisés auxquels se mêlent les obscurs effectifs du fascisme nostalgique.

Les échanges entre eux peuvent être vifs, mais l’humour fait oublier les dissensions :

C’est ici que l’on apprend à blasphémer, à vociférer, à rire de tout et de rien comme si, finalement, nous en savions plus long que n’importe qui sur la dérision qui passe. L’humour se fait alors en toute innocence médiateur pour un conflit fugace. Autour d’un calembour les énergies un instant contrariées se refont une cohésion de quelques heures.

Les correcteurs de presse, par « leur contact permanent avec la nouvelle […], savent comment cet événement est fabriqué, modifié, falsifié même » :

Je respire le mot dans sa fraîcheur encrée au moment même où j’en décèle toutes les usures. Ses malices journalistiques, les tours de passe-passe auxquels il se prête n’ont plus de secrets pour nous. À notre manière, nous savons fêter sa promptitude au mirage, sa plasticité toute perverse. C’est un clown dont notre rôle consiste à faire chaque jour la toilette avant la représentation. Mais ce n’est que nous qu’il fait rire.

Un cassetin, en fin de compte, c’est un univers unique et attachant :

Les correcteurs ne sont pas un remède au scepticisme philosophique. Sur leurs tréteaux, ils déroulent l’invariable spectacle des travers humains. Mais la diversité de leurs origines, à quoi s’ajoute sinon un certain sens de la liberté du moins une tension permanente vers elle, tout cela concourt souvent à donner à l’endroit où ils se trouvent une qualité d’atmosphère inconcevable ailleurs. […] C’est une engeance dont je ne suis pas encore lassé […].

“Courte expérience anarchique”

Julie ou la dissolution (1971), roman le plus connu de Marcel Moreau, « dépeint l’arrivée d’une nouvelle dactylo, Julie Malchair, dans la rédaction d’une revue scientifique. Elle entre ainsi dans le quotidien d’un correcteur et de ses collègues et les conduit à se libérer des habitudes et des règles que la vie sociale leur impose. Le recours au vin et à la drogue conduit à des festins décadents dans le bureau […]11 ».

D’après le témoignage de l’auteur, c’est lui-même qui, semble-t-il, se cache derrière le personnage de Julie Malchair. En effet, dans une maison d’édition (Alpha ?), en l’absence du chef de service, qu’il remplaçait contre son gré, il « introduisi[t] sans vergogne les facteurs de libations ». Il pensait, prétend-il, qu’« encourage[r] le rire, l’ivresse, le spectacle » ne nuirait pas à l’exécution des tâches. Cette « courte expérience anarchique », quoique « réussie sur le plan ludique, tourna […] à la déconfiture » : « La fête se fit, mais sans le travail. » Il en garde cependant « un souvenir exquis ».

La vie du cassetin devait être joyeuse avec « ce fou de Marcel » à ses côtés.

- « Considéré comme un écrivain marginal, au style verbal fort singulier – véhément et organique, teinté de lyrisme et d’envolées paroxystiques, tout à la fois caressant et bousculant –, il est l’auteur d’une œuvre ample et foisonnante, foncièrement charnelle » (Espace Nord, 4e de couverture de Julie ou la dissolution, 2021). ↩︎

- Victime du Covid-19 dans l’Ehpad de Bobigny (Seine-Saint-Denis) où il résidait depuis deux ans. ↩︎

- Il figure à ce titre dans mon Petit dico des correcteurs et correctrices. ↩︎

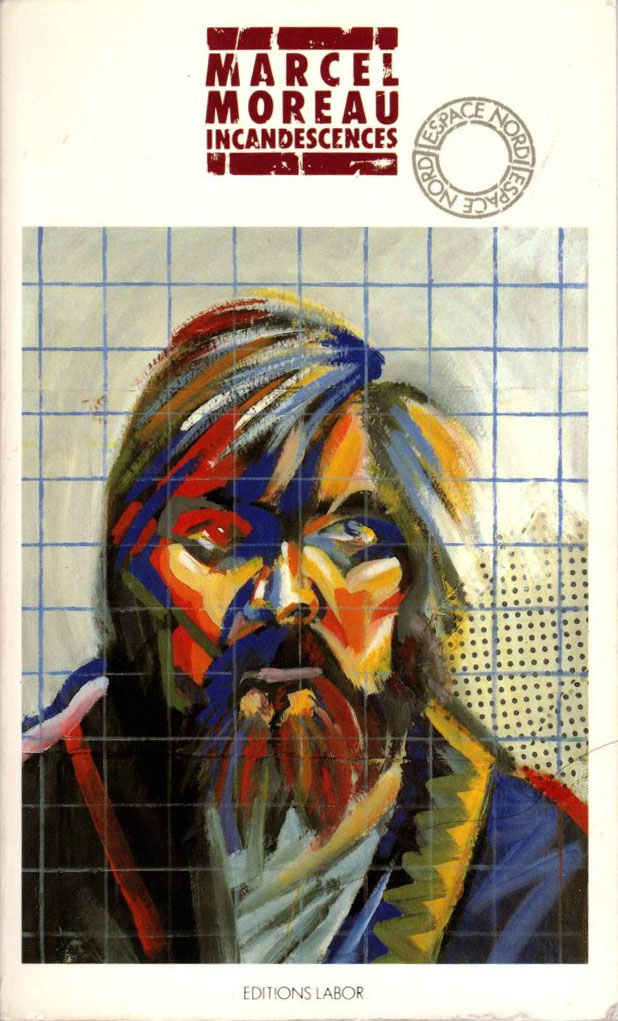

- Toutes les citations de cet article sont tirées du livre de Marcel Moreau Incandescences (Bruxelles, Labor, 1984 ; rééd. Espace Nord, 2001). Il regroupe Égobiographie tordue, réédition de L’Ivre livre (1973), et des extraits de Quintes (1962). Catherine Magnin, présidente de l’Association romande des correctrices et correcteurs d’imprimerie (ARCI), m’en a gentiment transmis les pages pertinentes pour mes travaux (p. 115 à 135). Qu’elle en soit ici remerciée. ↩︎

- Terme de jargon pour le bureau des correcteurs. ↩︎

- Selon Objectif plumes, portail des littératures belges. ↩︎

- Pauline Petit, « Mort de Marcel Moreau, possédé du verbe », France Culture, 5 avril 2020. ↩︎

- Témoignage de Françoise Lachkareff, rapporté par Langue sauce piquante (« Ce fou de Marcel s’en est allé », 12 avril 2020) : « Au premier étage, la rédaction et le secrétariat de fabrication, et au deuxième, dans une soupente, le “petit monde à part des correcteurs” — dont Marcel […]. Le chef correcteur, c’était Eugène Simongiovanni, le “très méticuleux”. Marcel, Françoise en parle comme de “l’ami de la langue”. Elle se souvient comme si c’était avant-hier de ses doigts jaunis, de sa barbe pleine de brins de tabac, de son “amour très marqué pour les dames”, et de ses sorties dans l’après-midi pour aller ravitailler l’équipe en jaja. Ça non, Marcel ne buvait pas en Suisse, il y en avait pour tout le monde, “c’était un pousse-au-crime !”. » ↩︎

- Témoignage de Thierry Porré, recueilli par Langue sauce piquante (ibid.) : « L’atelier se trouvait avenue Matignon, à deux pas de l’hôtel particulier […] où logeait à l’époque le journal ; à l’étage, les clients venaient passer leurs annonces, et… à la cave, elles étaient corrigées. […] “Je fus bien surpris de voir quelqu’un comme lui s’activer comme un diable placide ! Que faisait un écrivain de son envergure dans un cassetin où il était plus important de vérifier les numéros de téléphone des petites annonces immobilières que d’exceller dans les accords de participes ?” se demandait Thierry. “Marcel préférait les services du matin, la fraternité avec les typos, sans oublier les libations !” Et puis les PA, la pub’, les annonces de mariages, de fiançailles, d’enterrement…, tout cela laissait l’esprit “plus tranquille”. » ↩︎

- « L’écriture […] l’engage corps et âme. Il s’y adonne sans relâche, dès cinq heures du matin et sitôt finie sa journée de travail. » Macha Séry, « L’écrivain belge Marcel Moreau est mort », Le Monde, 6 avril 2020. ↩︎

- Résumé par la RTBF. Voir aussi Romans récents avec un personnage de correcteur (2). ↩︎