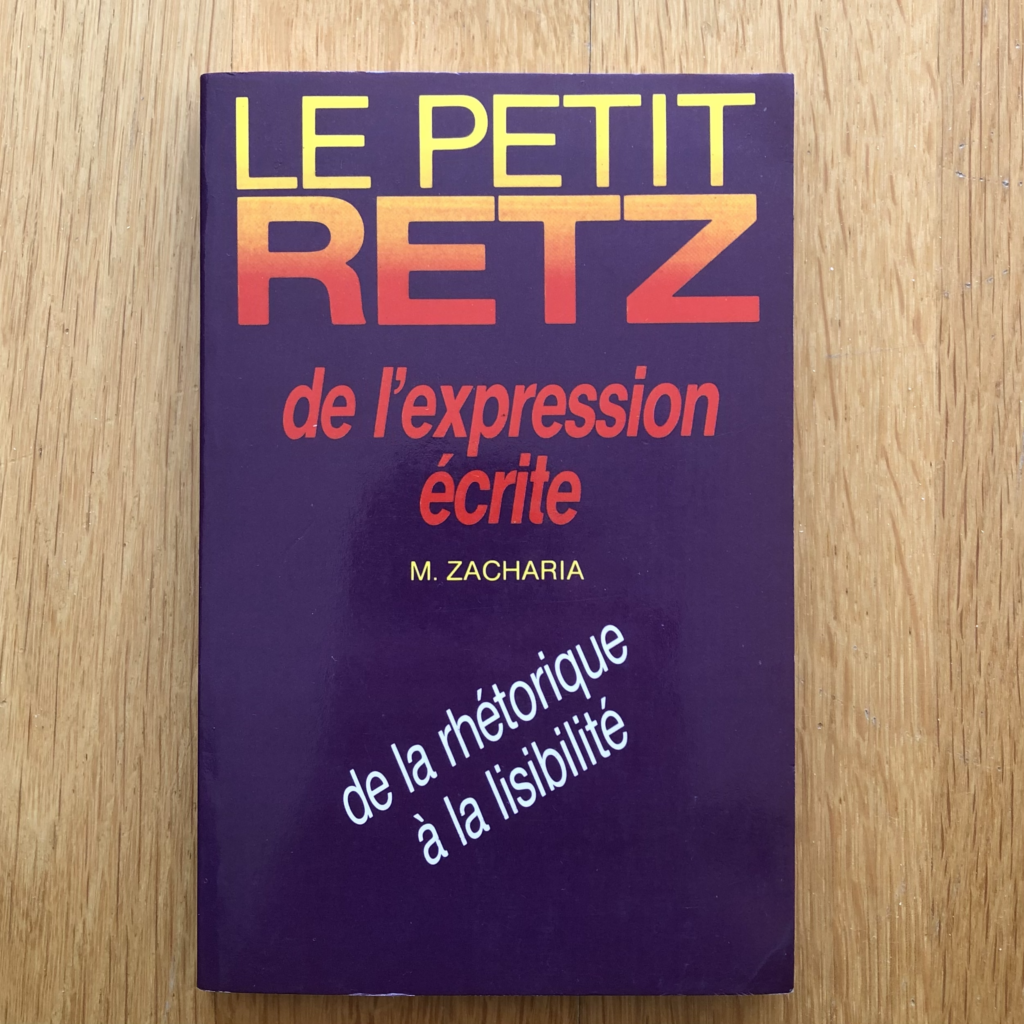

Ma dernière trouvaille d’occasion est Le Petit Retz de l’expression écrite, de Michèle Zacharia (Paris, éd. Retz, 1987 ; la couverture porte en sous-titre : « de la rhétorique à la lisibilité »).

En 200 articles classés par ordre alphabétique, de abréviation à Zipf (linguiste, 1902-1950), ce livre de poche facile d’accès rassemble ce que — du point de vue de l’agrégée de lettres qui a signé l’ouvrage1 — tout apprenti auteur doit savoir, en théorie comme en pratique.

On y lit notamment, à propos du code typographique (p. 26), que son « objet […] est d’unifier les conventions de[s] mises au point2, afin, notamment, de faciliter la tâche des lecteurs ».

Ces révisions se révèlent utiles pour corriger l’inexpérience — ou l’étourderie3 de l’auteur — mais néfastes lorsque certains correcteurs prétendent imposer leurs règles à des auteurs qui — consciemment — en appliquent d’autres. Qu’on pense par exemple à Céline, récrit par le code typographique !

Face aux initiatives des correcteurs, l’auteur doit donc se comporter avec autant d’humilité et de reconnaissance que de fermeté.

À l’entrée correction (p. 32), il est surtout question de celle effectuée par l’auteur (à qui le livre s’adresse) :

[…] plus le manuscrit […] est soigné, […] moins « l’épreuve » reçoit de corrections de ceux dont le métier est de corriger. Quand son manuscrit revient entre les mains de l’auteur sous forme d’épreuve, il lui faut limiter les corrections au minimum indispensable (fautes d’orthographe, inexactitudes…). Il est vrai qu’un texte peut être indéfiniment remanié, « corrigé ». Mais il faut, à un moment donné, accepter qu’il se détache de soi. Pour corriger, il faut être perfectionniste avant, mais réaliste après. [Cela s’applique aussi au correcteur : dans un circuit classique, sur épreuve, il aura moins de latitude pour intervenir que lors de la préparation de la copie.]

On y trouve encore le mot lamartinisme (p. 74), pourtant peu courant. L’article explique que

[c]ertaines […] phrases [de ce cher Alphonse] étaient si longues et si complexes dans leurs structures que le verbe — en fin de phrase — ne s’accordait pas avec le sujet, au début de la phrase. Et ni l’auteur, qui — on peut le supposer — se relisait4, ni les metteurs au point et correcteurs de la première édition n’ont décelé cette faute. D’où le nom de « lamartinisme » pour ce type d’incorrection grammaticale.

Un « écran linguistique » entre le sujet et le verbe faisait perdre le fil du discours, provoquant la double étourderie de l’auteur et du correcteur.

N.B. — Ce dernier article, comme l’entrée correction et d’autres, est signé « F.R. ». On y reconnaît les initiales de François Richaudeau (1920-2012), fondateur des éditions Retz5 et, en leur sein, de la revue Communication et langages. Il mena des recherches sur la lisibilité qui lui inspirèrent des ouvrages sur la lecture rapide et la communication écrite efficace. Sa somme sur La Chose imprimée (1977) est un classique de l’histoire technique de l’imprimerie. J’ai déjà cité sa réédition de 1999 dans « Ce que la PAO a changé au métier de correcteur ».

- Michèle Zacharia a enseigné l’expression écrite, orale et audiovisuelle à l’IUT de Paris, de 1970 à 2003. Voir sa fiche sur le site des éditions Retz. ↩︎

- Un correcteur parlerait plus couramment de préparation de la copie. Le terme est mentionné dans l’ouvrage. ↩︎

- L’erreur de placement du tiret fermant en constitue un bel exemple. ↩︎

- N’oublions pas Elisa de Lamartine, qui s’est usé la santé à corriger les épreuves de son mari. Voir mon article. ↩︎

- Voir aussi sa fiche sur le site des éditions Retz. ↩︎