« La copie (sans le Supplément) comptait 415 636 feuillets. » Ce nombre laisserait songeur – ou effraierait – plus d’un correcteur. Le découvrir m’a donné envie de publier les longs passages ayant trait à la correction figurant dans le récit, par Émile Littré (1801-1881) lui-même, de l’aventure de son gigantesque Dictionnaire de la langue française (plus de dix mille pages, 37 km de texte !).

« Une copie non suffisamment préparée »

Mon désillusionnement s’opéra quand il fallut enfin donner de la copie (c’est le mot technique) à l’imprimerie. Tous les auteurs ne se comportent pas de la même manière à l’égard de la copie. Quelques-uns la livrent telle qu’elle doit demeurer ; elle est du premier coup achevée et aussi parfaite que le veut le talent de chacun ; l’épreuve ne reçoit d’eux que des corrections typographiques ; ils sont la joie du metteur en pages, n’occasionnent ni remaniements ni retards. Auguste Comte et Armand Carrel, parmi ceux que j’ai vus travailler, ont été des modèles en cette manière de faire : tout était si nettement arrêté en leur esprit, qu’ils ne changeaient plus rien ni à la pensée, ni au tour, ni à l’expression. D’autres ne voient dans l’épreuve qu’un brouillon taillable et raturable à merci, et ils le taillent et le raturent ; une nouvelle épreuve arrive, nouvelle occasion de recommencer le travail de la correction, et ils ne parviennent à se satisfaire qu’au prix de plusieurs épreuves et des malédictions du typographe. D’autres enfin tiennent le milieu : ils ne sont ni aussi arrêtés que les premiers, ni aussi flottants que les seconds. J’étais de cette dernière catégorie, avec tendance pourtant à laisser sortir de mes mains une copie non suffisamment préparée. Mais, un jour que sur une épreuve j’avais beaucoup effacé et remanié, M. J.-B. Baillière, qui fut pour mon Hippocrate ce que M. Hachette fut pour mon Dictionnaire, me fit observer que ces ratures et ces remaniements étaient un travail perdu, ennuyeux à l’imprimeur, coûteux à l’éditeur, et qu’il serait préférable pour tout le monde d’achever davantage la copie, et de réserver les remaniements aux cas indispensables. Le raisonnement me parut sans réplique et, comme je suis corrigible, ayant de bonne heure compris qu’il était peu sage de répondre aux suggestions d’amendement « Je suis comme cela, » j’ai depuis toujours eu à cœur, selon la capacité de mon esprit, de conduire au plus près du définitif ma copie, avant de m’en dessaisir. C’était ce que je croyais avoir fait en ce que j’appellerai la première édition manuscrite de mon dictionnaire mais, au faire et au prendre, elle ne fut qu’un canevas.

Les ouvriers demandent une augmentation

[…] Voici comment l’ordre de la besogne était réglé entre moi, mes collaborateurs et mon organe indispensable, le typographe. Je remettais un lot de copie à M. Beaujean. Il le paraphait et l’envoyait à l’imprimerie. Mais je n’ai pas encore dit que cette imprimerie était celle de M. Lahure. M. Hachette l’avait désignée comme grand établissement pour un grand ouvrage. En même temps il s’y était assuré d’un bon metteur en pages et de bons ouvriers. Quand ils eurent sous les yeux un premier échantillon de mon manuscrit, ils refusèrent de s’en charger aux conditions ordinaires de la composition, et ils demandèrent une augmentation de prix, qui leur fut accordée par M. Hachette. Ils n’arguèrent, pour fonder leur réclamation, ni de la mauvaise écriture, ni des ratures, ni des difficultés de lecture mais ils déclarèrent que ce qui accroissait leur besogne et justifiait leur exigence était le vieux français de l’historique, qui ne pouvait être composé couramment comme le reste. Avant de formuler leur demande, ils avaient soumis l’affaire à une sorte de conseil arbitral formé d’ouvriers, qu’ils nomment le Comité, et qui prononça en leur faveur.

« Scrupuleuse attention de mes réviseurs »

En retour du lot de copie, M. Beaujean recevait un premier placard dont il corrigeait les fautes. Avec celui-là l’imprimerie faisait un second placard. M. Beaujean le lisait, le corrigeait derechef, et inscrivait en marge ses observations. C’est ce second placard ainsi annote qui m’était adressé. Il était formé de quatre colonnes de texte, équivalant à quatre colonnes de ce qui est aujourd’hui le dictionnaire.

Ce même second placard était, en même temps qu’à M. Beaujean, envoyé à mes autres collaborateurs et soumis à leur examen. Leurs observations ne négligeaient rien, depuis l’humble faute typographique jusqu’aux points les plus élevés de la langue, de la grammaire, de l’étymologie. Plus d’une fois j’ai frémi en voyant de quelles erreurs, qui m’avaient échappé, j’étais préservé par la scrupuleuse attention de mes réviseurs.

« Refonte de telle ou telle portion de l’article »

Quand j’avais sous la main tous ces matériaux de correction, y compris parfois des notes personnelles que je pouvais avoir recueillies depuis l’envoi de la copie jusqu’à la venue du second placard, je me mettais à la besogne. Je lisais d’abord le placard pour moi et sans consulter le travail de mes collaborateurs, et je le corrigeais à mon point de vue. Puis je prenais M. Beaujean, puis M. Jullien, puis M. Sommer, et après lui M. Despois, puis M. Baudry, puis le capitaine André. Tout allait bien tant que les observations n’exigeaient ni un examen prolongé, ni une rédaction secondaire, ni des additions, ni des retranchements. Mais quand venaient celles qui soulevaient des questions épineuses, ou que je ne pouvais recevoir sans refaire mon texte, alors il me fallait réfléchir longuement pour prendre un parti et mettre résolument la main à la refonte de telle ou telle portion de l’article incriminé. Rien n’était plus laborieux que la correction de certains de ces placards prédestinés. On en jugera quand on saura que maintes fois ils ne quittaient mon bureau qu’accrus d’un cinquième ou d’un quart. Sans doute le plus long était le travail intellectuel qu’ils me demandaient ; mais, ajouterai-je, cette minutie qui, en fin de compte, n’en était pas une ? le travail matériel était long aussi, obligé que j’étais d’ajuster sur le placard notes et bouts de papier, de manière que l’imprimerie pût se reconnaître dans le dédale. Combien de fois, quand j’étais au plus fort de mes embarras, n’ai-je pas dit, moitié plaisantant, moitié sérieux « O mes amis, ne faites jamais de dictionnaire ! » Mais dépit vain et passager ! C’est le cas d’appliquer le dicton picard rapporté par La Fontaine dans sa fable du Loup, la Mère et l’Enfant :

Biaux chires leups, n’écoutez mie

Mère tenchent chen fieux qui crie.

Un tel placard si surchargé en exigeait un nouveau. Je le demandais donc, vérifiais les corrections, et l’adressais ainsi vérifié à M. Beaujean, qui donnait la mise en pages. C’était un grand pas ; il avait coûté beaucoup de labeur, et un labeur tantôt très minutieux, tantôt très relevé.

L’imprimerie ne se faisait pas attendre, et une première épreuve de mise en page arrivait à M. Beaujean, qui là, lisait, y inscrivait ses observations et me l’envoyait. Autant en faisaient mes autres collaborateurs, qui recevaient aussi cette mise en pages. Ceux qui ont beaucoup imprimé (et je suis du nombre ; honni soit qui mal y pense ; un jour M. Wittersheim, imprimeur et directeur du Journal officiel, que je remerciais de je ne sais quoi, remarqua, qu’un imprimeur devait être gracieux à qui avait tant occupé la presse), ceux, dis-je, qui impriment beaucoup ont éprouvé que bien des choses qui échappent en placard apparaissent visibles dans la mise en pages. Chaque nouvel arrangement a sa lumière. J’étais certainement satisfait, quand cette lumière m’invitait à quelque rectification ou addition de bon aloi mais je l’étais encore plus si aucune modification du texte imprimé ne s’imposait ; car en présence d’un changement nécessaire, mes transes commençaient, tenu que j’étais à me restreindre dans les limites de la composition, et à ne pas occasionner des remaniements toujours difficiles et coûteux, quand ils forcent le cadre d’une mise en pages. La plupart du temps, j’y réussissais à grand renfort de combinaisons et d’artifices de rédaction, comptant les lettres que je supprimais et les lettres par lesquelles je les remplaçais, et heureux quand le total était ce qu’il fallait. Des heures entières s’y employaient ; mais en fin de compte, à force de dextérité, je rendis très rares les cas extrêmes où les remaniements ne purent être évités. Ce que j’ai ainsi consumé d’efforts, de patience, d’ingéniosité et de moments, il y a longtemps que je l’ai pardonné à ces laborieuses minuties ; car, à un point de vue plus général, elles n’ont pas été sans me servir, disciplinant mon esprit enclin aux généralités et l’obligeant à se faire sa provision régulière de faits grands et petits.

« Laborieuses minuties »

Quelque soigneuse que fût l’imprimerie, ces pages étaient, d’ordinaire, trop surchargées pour que je ne tinsse pas à vérifier moi-même si tout était bien comme je l’avais indiqué. Cette vérification faite, j’adressais l’épreuve à M. Beaujean, qui enfin donnait le bon à tirer. Régulièrement il s’écoulait deux mois entre la remise de la copie et ce bon à tirer définitif. L’intervalle était long mais, à voir équitablement les choses, à considérer par combien de mains l’épreuve passait, et à tenir compte des vues et des suggestions de chacun, on jugera qu’il n’était guère possible de demander plus de célérité ni à l’imprimerie, toujours pourvue de besogne, ni à M. Beaujean, cheville ouvrière, ni à moi, réviseur général. Quand il fut bien constaté que telle était la vitesse moyenne, je pus, en faisant l’estimation de l’accroissement de ma copie, calculer approximativement de combien d’années j’aurais besoin (car c’était par années qu’il fallait compter) pour atteindre l’achèvement, à supposer qu’il ne survînt aucune de ces males chances1 sans lesquelles les choses humaines ne vont guère. Je craignais la maladie pour moi ou pour les miens, la perte de papiers égarés, l’incendie ; ce fut la guerre, à laquelle je ne songeais pas, qui m’interrompit. […]

Note supplémentaire. — Le commencement de la copie fut remis à l’imprimerie le 27 septembre 1859, la fin, le 4 juillet 1872. Les premiers mois de 1859 furent employés à des essais de caractères, avec un paquet de copie livré pour ces essais.

La copie (sans le Supplément) comptait 415,636 feuillets.

Il y a eu 2,242 placards de composition.

Les additions faites sur les placards ont produit 292 pages à trois colonnes.

Si le Dictionnaire (toujours sans le Supplément) était composé sur une seule colonne, cette colonne aurait 37,525 m. 28 cent.

La composition a commencé régulièrement en septembre 1859 ; le bon à clicher du dernier placard (sans le Supplément) a été donné le 14 novembre 1872 ; ce qui fait une durée de treize ans et deux mois environ.

Extraits de « Comment j’ai fait mon dictionnaire de la langue française », Études et glanures, Didier, 1880 (p. 390-442). Le texte intégral est aussi disponible aux Éditions du Sonneur.

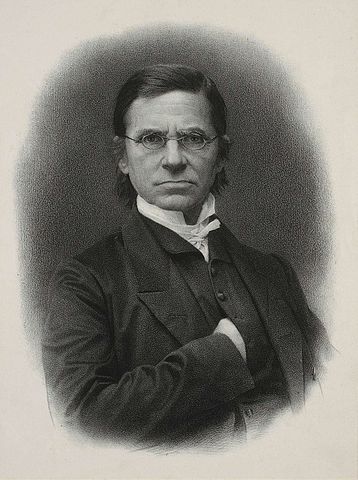

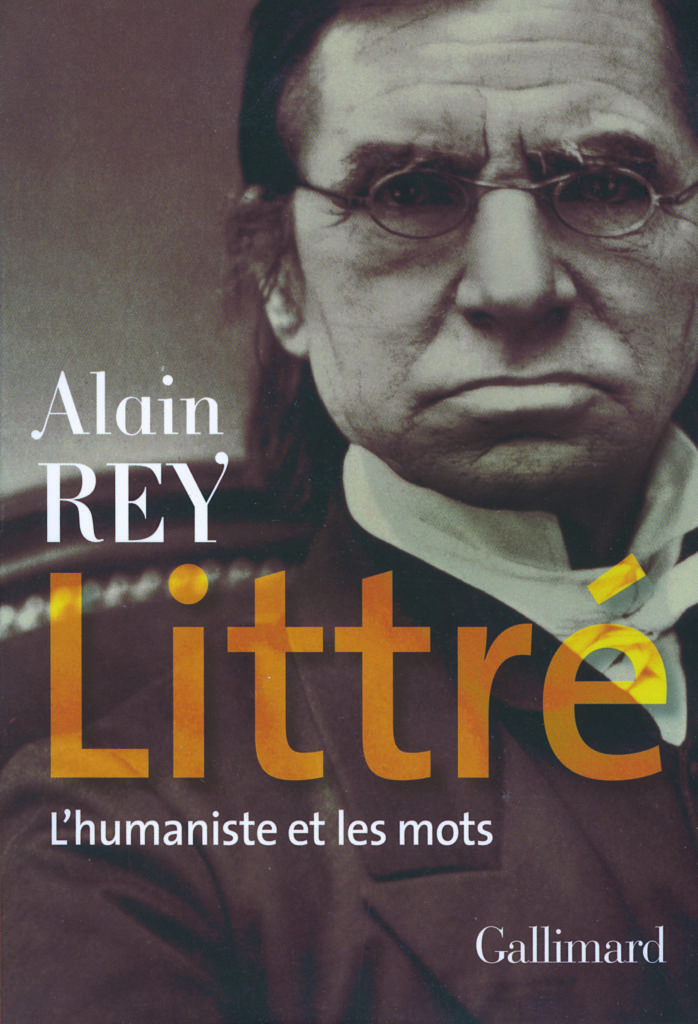

Je rappelle qu’Alain Rey a écrit une biographie du grand lexicographe, Littré. L’humaniste et les mots, parue pour la première fois chez Gallimard en 1970, rééditée dans une version augmentée en 2008.

- Aujourd’hui on écrirait malchances. Littré emploie volontairement un archaïsme. Voir son propre article.