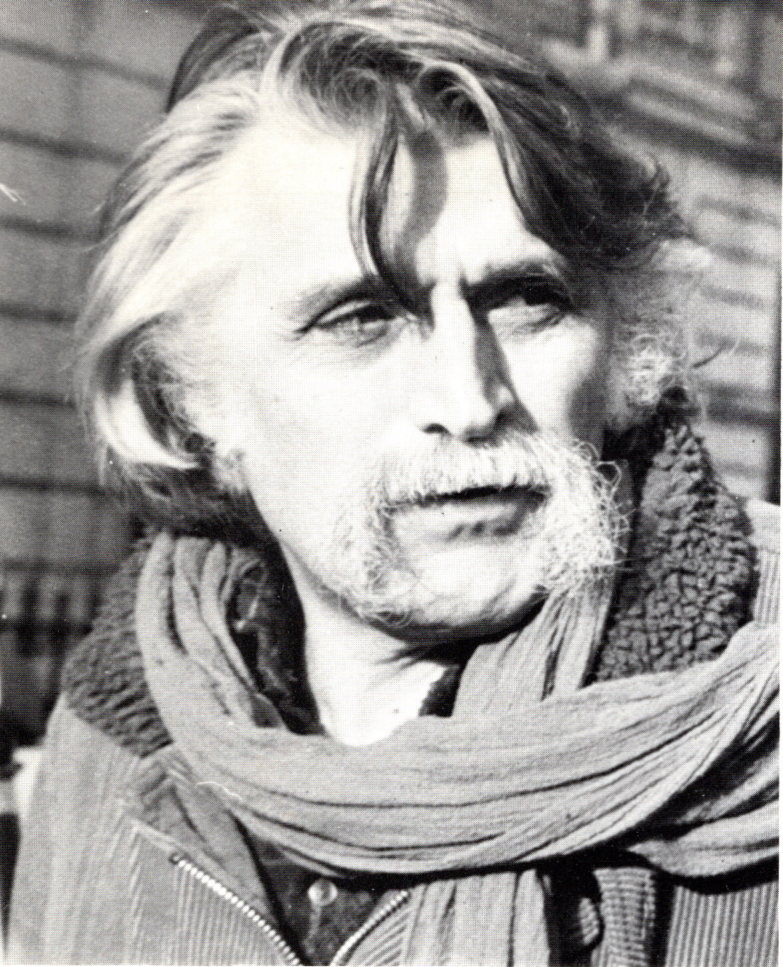

La commémoration, dix ans après, de l’attentat contre Charlie Hebdo vient de me rappeler que François Cavanna (1923-2014), cofondateur du journal (avec Georges Bernier, alias le professeur Choron), parle de la correction dans un de ses récits autobiographiques. En janvier 1954, alors qu’il est venu proposer des dessins au magazine Zéro, tout juste créé par Jean Novi, il en devient rédacteur. Le patron lui commande un premier article, puis lui propose d’en corriger les épreuves lui-même à l’imprimerie.

Sur place (8, rue Vicq-d’Azir, Paris 10e), « curieux comme un chiot », Cavanna découvre le fonctionnement d’une linotype (machine à composer), dont il voit sortir les lignes de plomb représentant son article. Une épreuve en placard (sur une seule longue colonne) en est tirée. Cavanna doit affronter un exercice nouveau pour lui…

« Pour corriger de l’imprimé, une bonne orthographe ne suffit pas. Il y faut encore un œil infaillible. Surtout quand on corrige son propre texte. L’œil distrait voit la faute, mais le cerveau corrige avant qu’elle n’arrive à la conscience parce qu’instinctivement nous supprimons ce qui nous déplaît1. Enfin, moi, ça me fait ça. Je croyais avoir été implacable, je m’aperçois à ma honte que j’ai laissé passer une foule d’énormités. Maurice, le gars de la linotype, m’explique :

« — Il faut que tu apprennes à oublier la phrase, juste te concentrer sur le mot. Tu suis de la pointe du crayon, tu t’obliges à ne penser à rien d’autre qu’au mot. Surtout, ne t’intéresse pas à ce qui est raconté !

« Pas facile. Je me gargarise de mes belles phrases, moi. J’en déguste l’enchaînement rigoureux, l’harmonieuse envolée… Se voir imprimé, ça fait quelque chose, tiens. Tant que j’y suis, je perfectionne. Je m’aperçois que j’ai une tendance à forcer sur l’adjectif, à enfiler les épithètes à la queueleuleu, comme des perles. Je biffe. Et puis, il me vient des expressions plus heureuses. Je change. Je tends les épreuves à Maurice, qui saute en l’air.

« — Eh ben, dis donc, t’es pas vache avec l’ouvrier, toi. Tu te rends compte : t’as pas laissé dix lignes sans retouches ! Autant tout refondre, ça ira plus vite.

« Il regarde de plus près.

« — Et presque tout en corrections d’auteur2 ! Ah, non, là, ça ne va pas, mon petit père ! Faut que j’en parle à Guichard [l’un des trois associés de l’imprimerie]. Je veux bien corriger mes coquilles, c’est réglo, rien à dire, mais si tu te mets à récrire entièrement ton papelard, c’est plus possible, la maison en serait de sa poche. Et de toute façon, moi, à sept heures, je me tire.

« Tout penaud, je dis :

« — Bon, je savais pas, moi. Laisse tomber les corrections d’auteur, comme tu dis.

« — Un peu, que je les laisse tomber !

« Il se penche vers moi.

« — Et ce litron, tu le paies ?

« J’aurais pu y penser tout seul. Décidément, je n’en loupe pas une. »

Cavanna, Bête et méchant, Belfond, 1981, p. 124-125.