Dans La Mémoire des femmes (éd. Sylvie Messinger, 1982), Christiane Germain et Christine de Panafieu ont donné la parole à des « femmes nées avec le [xxe] siècle ». Elles « sont passées de la lampe à pétrole à l’informatique, elles ont vécu deux guerres, le développement industriel, l’avènement du vote des femmes, l’invention des congés payés et des lois sociales, l’arrivée de la télévision et le voyage vers la lune ».

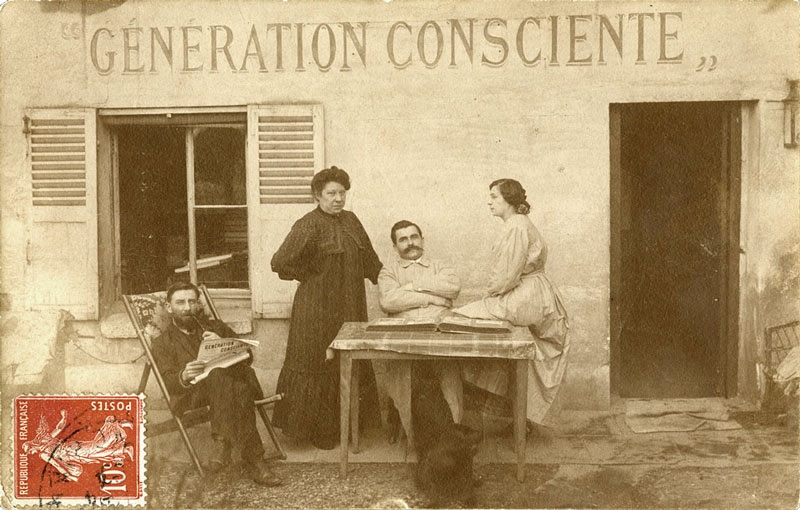

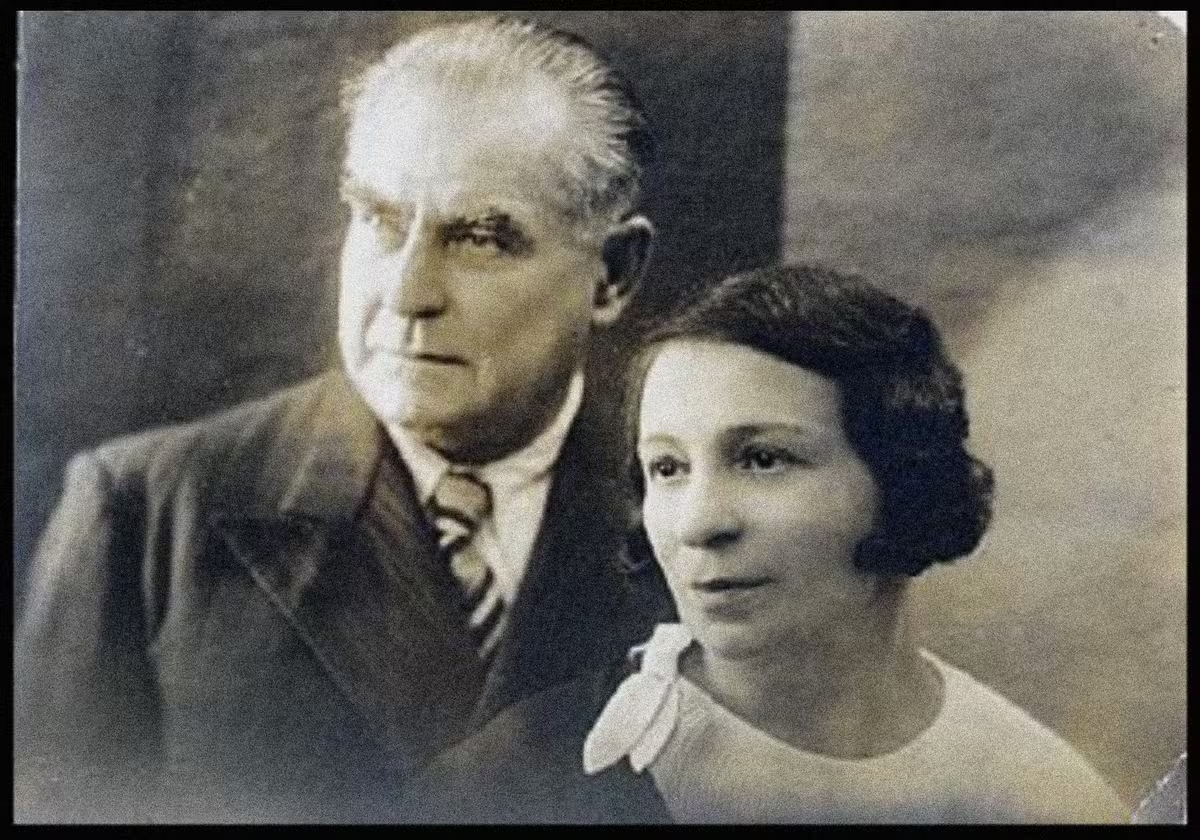

Parmi ces femmes, Jeanne Humbert (née Rigaudin, 1890-1986). Au moment de l’entretien, elle a 91 ans et « occupe avec sa fille » un « petit appartement en sous-sol » dans le seizième arrondissement de Paris. Veuve d’Eugène Humbert (1870-1944), grande figure du mouvement néomalthusien, elle a publié avec lui des journaux militants, Génération consciente (1908-1914) puis La Grande Réforme (1931-19391), ce qui « leur a valu des persécutions et des années passées en prison ». Parmi leurs amis de l’époque figure le militant anarchiste et correcteur d’imprimerie Louis Lecoin.

Après la mort de son mari, « elle continue à défendre leurs idées, écrivant des biographies des grands néomalthusiens et des articles pour les journaux libertaires comme Le Réfractaire » (1974-1983, fondé et dirigé par une autre correctrice célèbre, May Picqueray3). « Je n’ai pas pu en assumer la direction, car, à la suite de mes condamnations, je suis privée de mes droits civiques », a-t-elle précisé au Monde, en 19804.

Dans le passage reproduit ci-dessous, Jeanne Humbert évoque son expérience de correctrice d’imprimerie après guerre, expérience que ne mentionnent ni sa fiche Wikipédia ni celle du Maitron.

« J’ai commencé à travailler à dix-huit ans. Avant, j’avais fait des études. D’abord à l’école [jusqu’au certificat d’études primaires5], ensuite, j’ai pris des cours particuliers de sténo et de dactylographie chez un professeur, qui était une ancienne enseignante. En plus des cours de sténographie, elle m’enseignait la philosophie, parce qu’elle sentait que je m’intéressais à ça. […] Si j’ai choisi la formation de secrétaire, c’est parce que je ne voyais pas d’autre embauche. [Elle a aussi fréquenté les universités populaires.]

[…]

« Après la mort de mon mari [« tué le 25 juin 1944 dans le bombardement [américain] de l’hôpital d’Amiens »], j’ai travaillé pendant cinq ans comme correctrice dans une imprimerie, rue Laffit[t]e [Paris 9e]. Plus tard, j’ai corrigé une partie de la Pléiade pour Gallimard, et des brevets pour l’Imprimerie Nationale. Cela, je le faisais à la maison.

« À l’imprimerie, j’étais avec de jeunes collègues. Ils travaillaient un peu dans le désordre. Je leur disais : « Il faut procéder de façon régulière et rationnelle. » On corrigeait des copies à très petits caractères. Quand ils allaient les chercher chez les typographes, ils commençaient par ce qu’il y avait de plus facile. Je leur racontais que lorsque j’étais petite, ma mère me disait : « Dans le travail, il faut que tu commences par le plus difficile, après ça ira tout seul. »

Un petit bureau mal aéré près des toilettes

« À l’imprimerie, je travaillais dans un bureau minuscule à la lumière électrique toute la journée. Il y avait une petite fenêtre en hauteur, qui s’ouvrait sur le couloir qui nous séparait de la grande salle des machines, de la salle où il y avait les typos, le marbre et l’atelier des linotypes. Le couloir donnait sur la rue et, à côté de la porte, il y avait des cabinets. J’aime mieux vous dire que la concierge ne les soignait pas particulièrement, et il fallait toujours vivre portes et fenêtres fermées. J’ai vécu là-dedans pendant cinq ans, sans me reposer une seule journée, sans être malade jamais. Souvent, quand il était six heures, on me disait que du travail venait d’arriver. Et on me demandait si je pouvais donner une ou deux heures de plus. Au lieu de m’en aller à dix-huit heures, je partais à vingt heures. On commençait à huit heures. Je me levais à six heures pour faire ma toilette ; je partais à sept heures. Je prenais mon petit déjeuner à côté du Temps, sur les boulevards6. À midi, une heure de battement, pas le temps de rentrer. J’allais dans une brasserie, prendre un thé avec une tartine.

« L’imprimerie n’avait pas de crèche, il n’y avait pas d’avantages sociaux. J’avais des assurances sociales, et j’étais payée comme un homme. Il y avait un correcteur de première, qui faisait la « morasse », la dernière correction. Il touchait un peu plus que nous. Quand il partait en vacances, c’est moi qui faisais son travail et c’est moi qui touchais son salaire. Il y avait des typographes, des linotypistes, beaucoup étaient des femmes. Les hommes se renouvelaient souvent. On voyait beaucoup d’ivrognes dans cette corporation. Avant d’y entrer, je me disais que ce devait être une corporation tout de même assez évoluée, parce qu’elle travaille dans ce qui s’imprime. J’ai été déçue. Et quand je pense aux fautes que faisaient ces gens dans leurs copies ! »

☞ À comparer au Témoignage de M. Dutripon, correcteur d’épreuves, 1861.

- Source des dates : Pastaud. ↩︎

- Précision donnée par Télérama : Thomas Bécard, « Jeanne Humbert, une enragée sur le front de la régulation des naissances », publié le 30 avril 2021, mis à jour le 27 février 2023. Consulté le 22 mars 2025. ↩︎

- Voir « Correcteurs et correctrices célèbres ». ↩︎

- Francis Ronsin, « Les combats antinatalistes de Jeanne Humbert, l’insoumise », Le Monde, 23 juin 1980. Consulté le 22 mars 2025. ↩︎

- Selon Wikipédia. ↩︎

- Il s’agit déjà du journal Le Monde, puisque Le Temps s’est sabordé le 28 novembre 1942. « Après guerre, le journal est visé par l’ordonnance du 30 septembre 1944 sur les titres ayant paru sous l’occupation de la France par l’Allemagne, ses locaux situés no 5 de la rue des Italiens sont réquisitionnés et son matériel est saisi. Le Monde, qui commence à paraître en 1944, sera le bénéficiaire de cette confiscation : la typographie et le format resteront longtemps hérités du Temps. » (Wikipédia.) ↩︎